Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2595

C’è vita a sinistra? L'irriformabilità dell'Europa e le sfide della sinistra[1]

di Sergio Cesaratto

C’è vita a sinistra, afferma (non si domanda) perentorio il manifesto aprendo uno stanco dibattito dominato dal pensiero unico di un gruppo di soliti noti - lo dico con il rammarico dell’antico militante di quel gruppo e quotidiano. Fuori dal coro solo l’intervento di Stefano Fassina e quello del prof. Luciano Canfora che si è posto grandi e importanti domande. Gli altri contributi non varrebbe neppure la pena discutere.

C’è vita a sinistra, afferma (non si domanda) perentorio il manifesto aprendo uno stanco dibattito dominato dal pensiero unico di un gruppo di soliti noti - lo dico con il rammarico dell’antico militante di quel gruppo e quotidiano. Fuori dal coro solo l’intervento di Stefano Fassina e quello del prof. Luciano Canfora che si è posto grandi e importanti domande. Gli altri contributi non varrebbe neppure la pena discutere.

L’astuto Hayek e l’europeismo ingenuo

La maggior parte si crogiola tenacemente nell’idea della riformabilità dell’Europa mentre si indigna al solo sentir parlare di riconquista della sovranità democratica nazionale. Riferendosi a un saggio dell’iperliberista (ma astuto) Friedrich Hayek, Oskar Lafontaine ha spiegato poche settimane fa perché un’Europa politica e dunque solidale non può esistere:

<Già nel 1976 [sic, 1939 in realtà] il maestro di questa ideologia, Friedrich August von Hayek, ha dimostrato in un suo articolo che ha avuto una profonda influenza che il trasferimento di autorità sul piano internazionale apre chiaramente la strada per il neoliberismo. Ed è per questo che l’Europa del libero mercato e di scambio non regolamentato dei capitali non è mai stato un progetto di sinistra>.

Ci piace pensare che quanto avevamo scritto poche settimane prima (anche in inglese) abbia avuto un’influenza su questa opinione.

- Details

- Hits: 2114

Egemonia, storia, capitalismo

Recensione a “Il lungo XX secolo” di Giovanni Arrighi

di Paolo Missiroli

La casa editrice Il Saggiatore ha ripubblicato da pochi mesi a questa parte, a vent’anni dalla prima pubblicazione in inglese, Il lungo XX Secolo, un testo di Giovanni Arrighi, storico dell’economia e sociologo italiano. Recentemente scomparso, Arrighi rappresenta una delle punte di diamante di quella scuola di teorici del “sistema-mondo”(al pari di Immanuel Wallerstein con cui ha collaborato in diverse occasioni), che affonda le sue radici nelle riflessioni del grande storico francese Fernand Braudel, appartenente a quella scuola strutturalista che tanta influenza ha avuto in Francia ed in Europa degli anni ’60 e ’70.

La casa editrice Il Saggiatore ha ripubblicato da pochi mesi a questa parte, a vent’anni dalla prima pubblicazione in inglese, Il lungo XX Secolo, un testo di Giovanni Arrighi, storico dell’economia e sociologo italiano. Recentemente scomparso, Arrighi rappresenta una delle punte di diamante di quella scuola di teorici del “sistema-mondo”(al pari di Immanuel Wallerstein con cui ha collaborato in diverse occasioni), che affonda le sue radici nelle riflessioni del grande storico francese Fernand Braudel, appartenente a quella scuola strutturalista che tanta influenza ha avuto in Francia ed in Europa degli anni ’60 e ’70.

Lo scopo del testo di Arrighi è dare ragione della condizione di crisi all’interno della quale si trovava il sistema-mondo all’altezza dei primi anni ’90 e di leggerne le trasformazioni. La domanda di fondo è la seguente: la conversione in termini finanziari dell’economia e l’incrinatura dell’egemonia statunitense, lo scivolare nel caos del mondo, sono fenomeni estemporanei e di assoluta originalità o possono essere ricondotti a processi storici di più lungo periodo? Non si tratta semplicemente, per Arrighi, di tracciare la genesi della nostra condizione presente. Si tratta anche di leggere il nostro momento storico come coerente con una struttura determinata che è quella del sistema-mondo capitalistico e di negarne conseguentemente l’assoluta originalità.

Tentiamo di ricostruire per capi sommari l’argomentazione di Arrighi. Per lo storico milanese la storia del capitalismo è storia di cicli di accumulazione; ogni ciclo è da intendersi come un periodo di tempo, più o meno lungo, nel corso del quale una potenza (coincidente con una formazione economico politica in generale identificabile con uno Stato o con una città-Stato) guida l’accumulazione di ricchezza a livello mondiale, risultando essere il centro economico e finanziario del sistema mondo; struttura il mondo stesso in un centro ed in una periferia.

- Details

- Hits: 2337

Il saggio di Bagnai, l’intervista di Fassina, significati di ri-evoluzione

di Stefano Santachiara

“Pratica il dubbio ogni volta che l’agire collettivo contrasta col tuo sforzo di essere libero”. Le parole di Pietro Ingrao, ad oggi, mi suscitano riflessioni sul valore dell’evoluzione personale. Nell’introdurre l’intervista di Stefano Fassina su Left Avvenimenti del 19 settembre 2015 vorrei premettere che non sono un economista, quindi ho cercato di snodare il percorso cognitivo secondo una logica etimologicamente essenzialista, laicamente scettica. Con colpevole ritardo, sto studiando gli scritti del professor Alberto Bagnai, l’econometrista che da anni sta cercando di spiegare agli italiani la nocività dell’Unione monetaria europea. “L’Italia può farcela”, secondo saggio di successo dopo Il Tramonto dell’euro, è un compendio di dati statistici, rigorose analisi, aneddoti che limitando al necessario il tecnicismo chiariscono i passaggi chiave. In sostanza avvalorano convinzioni maturate anche in coloro i quali per lavoro si occupano d’altro (dalle inchieste giudiziarie alla geopolitica) favorendo la comprensione delle dinamiche della struttura macroeconomica. Ad esempio Bagnai rende intellegibili i meccanismi con cui la gabbia dell’aggancio valutario fornisce al capitalismo finanziario una serie di strumenti per massimizzare i profitti e riprodursi al Potere, accrescendo le disuguaglianze. Nella fattispecie l’Euro favorisce le esportazioni tedesche impedendo la rivalutazione del marco a fronte di un surplus commerciale della Germania e, simmetricamente, penalizza i paesi con deficit di partite correnti che in un sistema di tasso di cambio variabile avrebbero beneficiato della svalutazione competitiva.

“Pratica il dubbio ogni volta che l’agire collettivo contrasta col tuo sforzo di essere libero”. Le parole di Pietro Ingrao, ad oggi, mi suscitano riflessioni sul valore dell’evoluzione personale. Nell’introdurre l’intervista di Stefano Fassina su Left Avvenimenti del 19 settembre 2015 vorrei premettere che non sono un economista, quindi ho cercato di snodare il percorso cognitivo secondo una logica etimologicamente essenzialista, laicamente scettica. Con colpevole ritardo, sto studiando gli scritti del professor Alberto Bagnai, l’econometrista che da anni sta cercando di spiegare agli italiani la nocività dell’Unione monetaria europea. “L’Italia può farcela”, secondo saggio di successo dopo Il Tramonto dell’euro, è un compendio di dati statistici, rigorose analisi, aneddoti che limitando al necessario il tecnicismo chiariscono i passaggi chiave. In sostanza avvalorano convinzioni maturate anche in coloro i quali per lavoro si occupano d’altro (dalle inchieste giudiziarie alla geopolitica) favorendo la comprensione delle dinamiche della struttura macroeconomica. Ad esempio Bagnai rende intellegibili i meccanismi con cui la gabbia dell’aggancio valutario fornisce al capitalismo finanziario una serie di strumenti per massimizzare i profitti e riprodursi al Potere, accrescendo le disuguaglianze. Nella fattispecie l’Euro favorisce le esportazioni tedesche impedendo la rivalutazione del marco a fronte di un surplus commerciale della Germania e, simmetricamente, penalizza i paesi con deficit di partite correnti che in un sistema di tasso di cambio variabile avrebbero beneficiato della svalutazione competitiva.

- Details

- Hits: 2633

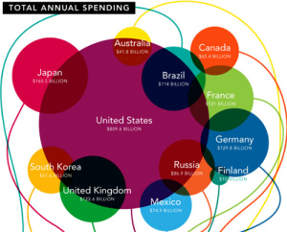

Quattro cose per orizzontarsi nel gioco di tutti i giochi

Pierluigi Fagan

C’è un gioco che condiziona tutti gli altri giochi. Condiziona significa che ne determina le condizioni di possibilità e, talvolta, financo gli esiti. Che sia l’euro o l’Europa o la sovranità nazionale o la Siria o i migranti o la disoccupazione o il bilancio dello stato o il ruolo di certe élite, tutti i giochi si giocano in un gioco più ampio di cui, soprattutto in Italia, c’è assai scarsa conoscenza. Paese che ha perso la guerra, capitalistico per certi versi ma ancora “ancien règime” per altri, umanistico e financo religioso quanto mai estensivamente scientifico, più idealista che illuminista, ancora fratturato dalla questione meridionale, ripiegato nel confort del proprio paesaggio, tradizione e gastronomia, sempre più estraneo al mondo. Sarà bene allora far pratica di conoscenza con questo gioco di tutti i giochi perché anche se facciamo finta di non saperlo, noi siamo anche pedine di questo gioco.

C’è un gioco che condiziona tutti gli altri giochi. Condiziona significa che ne determina le condizioni di possibilità e, talvolta, financo gli esiti. Che sia l’euro o l’Europa o la sovranità nazionale o la Siria o i migranti o la disoccupazione o il bilancio dello stato o il ruolo di certe élite, tutti i giochi si giocano in un gioco più ampio di cui, soprattutto in Italia, c’è assai scarsa conoscenza. Paese che ha perso la guerra, capitalistico per certi versi ma ancora “ancien règime” per altri, umanistico e financo religioso quanto mai estensivamente scientifico, più idealista che illuminista, ancora fratturato dalla questione meridionale, ripiegato nel confort del proprio paesaggio, tradizione e gastronomia, sempre più estraneo al mondo. Sarà bene allora far pratica di conoscenza con questo gioco di tutti i giochi perché anche se facciamo finta di non saperlo, noi siamo anche pedine di questo gioco.

- La prima cosa da considerare è che le condizioni interne di un sistema dipendono in gran parte dal suo esterno.

Quando analizziamo lo stato di potere, di forza e di salute di una civilizzazione, di uno stato, di un sistema economico, dobbiamo prioritariamente riferirci a quali sono i suoi rapporti con l’ esterno. Il suo esterno è ciò che lo contiene e i tre stati qualitativi dipendono in gran parte dall’assetto della relazione che il sistema intrattiene con ciò che lo contiene. Lo scenario ultimo, quello che non dipende da altri ma da cui tutti dipendono è quindi, semplicemente, il mondo. Il mondo è il contenitore di tutti i sistemi.

- Details

- Hits: 2307

Vogliamo il socialismo, non la luna

C’è forse un elemento chiave della storia del PCI in cui Ingrao è protagonista, insieme ad un parte rilevante della generazione dei dirigenti comunisti dell’epoca. E’ la sostanziale incapacità dialettica di ricondurre ad una coerente e moderna teoria marxista-leninista – che cioè analizzasse sotto questa lente le novità storiche intercorse – il dibattito e la critica che si sviluppa nel PCI, e in generale in una parte rilevante del movimento comunista internazionale, specialmente europeo in quegli anni. La critica allo scivolamento del PCI su posizioni socialdemocratiche e riformiste non viene compiuta in questo senso, ma nell’opposta critica al centralismo democratico, al ruolo e alla funzione del partito. A una socialdemocrazia della “destra”, concreta e pragmatica, tipicamente riformista, e in ottica storica vincente, finisce per opporsi una socialdemocrazia della “sinistra”, più movimentista, eclettica e idealista, inconcludente e perdente, ma fondamentale per far detonare ogni possibile alternativa in chiave comunista. Quello che mancò, o meglio risultò estremamente minoritario, fu proprio il punto di vista comunista in questo scontro. Per i marxisti non è paradossale che negli opposti possa esistere una sostanziale unità: è quello che avviene tra le visioni della destra e della sinistra del partito, che partendo da posizioni opposte finiscono per diventare complementari nel processo di distruzione del PCI. E una prova può essere forse l’idea che a chiudere la storia del PCI sia stato proprio l’idealista Occhetto che in gioventù era annoverato nelle file degli ingraiani, salvo poi essere spazzato via dalla concretezza dalemiana, a sua volta falcidiato da quella democristiana.

C’è forse un elemento chiave della storia del PCI in cui Ingrao è protagonista, insieme ad un parte rilevante della generazione dei dirigenti comunisti dell’epoca. E’ la sostanziale incapacità dialettica di ricondurre ad una coerente e moderna teoria marxista-leninista – che cioè analizzasse sotto questa lente le novità storiche intercorse – il dibattito e la critica che si sviluppa nel PCI, e in generale in una parte rilevante del movimento comunista internazionale, specialmente europeo in quegli anni. La critica allo scivolamento del PCI su posizioni socialdemocratiche e riformiste non viene compiuta in questo senso, ma nell’opposta critica al centralismo democratico, al ruolo e alla funzione del partito. A una socialdemocrazia della “destra”, concreta e pragmatica, tipicamente riformista, e in ottica storica vincente, finisce per opporsi una socialdemocrazia della “sinistra”, più movimentista, eclettica e idealista, inconcludente e perdente, ma fondamentale per far detonare ogni possibile alternativa in chiave comunista. Quello che mancò, o meglio risultò estremamente minoritario, fu proprio il punto di vista comunista in questo scontro. Per i marxisti non è paradossale che negli opposti possa esistere una sostanziale unità: è quello che avviene tra le visioni della destra e della sinistra del partito, che partendo da posizioni opposte finiscono per diventare complementari nel processo di distruzione del PCI. E una prova può essere forse l’idea che a chiudere la storia del PCI sia stato proprio l’idealista Occhetto che in gioventù era annoverato nelle file degli ingraiani, salvo poi essere spazzato via dalla concretezza dalemiana, a sua volta falcidiato da quella democristiana.

- Details

- Hits: 2295

Nel laboratorio dell’Europa postmoderna

di Luigi Pandolfi

A pensarci bene, questa Europa costituisce il compimento del post-moderno in ambito politico-istituzionale ed economico. Letteralmente, di ciò che “viene dopo”. Ma “dopo” che cosa? Non c’è dubbio: “dopo” la stagione in cui lo Stato ha tentato di “contenere” e governare il capitalismo, di addomesticarne le crisi ed influenzarne le scelte, mediante la “politica economica”, la programmazione, l’intervento pubblico in economia. D’altro canto, per tutto il secolo XIX e parte degli anni venti, per dirla con James K. Galbraith, «il grande problema del capitalismo era stato la crescente gravità dei cicli economici, tra rapide espansioni e dure recessioni»[1], alle quali, salvando il capitalismo stesso, si era reagito, per l’appunto, con l’interventismo pubblico ed il welfare state. In ambito teorico, parliamo, più semplicemente, del salto di qualità dall’analisi di ciò che è (economia politica) all’elaborazione di ciò che deve essere (politica economica)[2].

A pensarci bene, questa Europa costituisce il compimento del post-moderno in ambito politico-istituzionale ed economico. Letteralmente, di ciò che “viene dopo”. Ma “dopo” che cosa? Non c’è dubbio: “dopo” la stagione in cui lo Stato ha tentato di “contenere” e governare il capitalismo, di addomesticarne le crisi ed influenzarne le scelte, mediante la “politica economica”, la programmazione, l’intervento pubblico in economia. D’altro canto, per tutto il secolo XIX e parte degli anni venti, per dirla con James K. Galbraith, «il grande problema del capitalismo era stato la crescente gravità dei cicli economici, tra rapide espansioni e dure recessioni»[1], alle quali, salvando il capitalismo stesso, si era reagito, per l’appunto, con l’interventismo pubblico ed il welfare state. In ambito teorico, parliamo, più semplicemente, del salto di qualità dall’analisi di ciò che è (economia politica) all’elaborazione di ciò che deve essere (politica economica)[2].

La politica economica, com’è noto, si basa sulle relazioni tra variabili, “variabili-strumentali” e “variabili-obiettivo”[3]. Le prime rappresentano i mezzi attraverso i quali gli “agenti della politica economica” mirano al raggiungimento dei propri scopi, che coincidono, evidentemente, con le seconde variabili, quelle “obiettivo”. Agenti-strumenti-obiettivi: questa, quindi, la triangolazione alla base di qualsiasi modello di strategia economica. Ma chi sono gli “agenti di politica economica”? Beh, non potrebbero che essere gli Stati attraverso i loro governi, a loro volta legati al parlamento (o direttamente al corpo elettorale) da un vincolo di tipo fiduciario. Nondimeno, nella storia economica contemporanea, con la crisi del ’29 che ha segnato una nuova svolta in tal senso, l'azione degli Stati in ambito economico non si è mai dispiegata isolatamente, bensì “in concorso” con le banche centrali, autorità monetarie nazionali, “strumentalmente” legate al potere politico.

- Details

- Hits: 2283

Le tante facce e i molti equivoci di un’emergenza

di Gian Paolo Calchi Novati

Se e quando il flusso migratorio verso l’Europa finirà o almeno si normalizzerà, si potrà valutare meglio la maggiore o minore eccezionalità del fenomeno che è dilagato negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane. La storia registra processi migratori che hanno di fatto cambiato il mondo plasmando e riplasmando la geografia e la demografia dei continenti. Le Americhe, l’Australia, il Sud Africa ma anche la Turchia e Israele sono il prodotto di spostamenti massicci di popolazioni. Non sempre i nuovi insediamenti sono avvenuti nel vuoto. Le terre senza popolo per popoli senza terra sono più spesso una pia illusione o una pura e semplice ipocrisia per nascondere travasi o sostituzioni di massa con la forza. L’ultimo spostamento di milioni di persone in Europa è avvenuto a seguito della Seconda guerra mondiale come effetto dello slittamento verso ovest dei confini e della reazione alla “sovietizzazione”. La normativa internazionale sul diritto d’asilo ha avuto come spunto contingente proprio gli eventi in Europa degli anni quaranta.

Se e quando il flusso migratorio verso l’Europa finirà o almeno si normalizzerà, si potrà valutare meglio la maggiore o minore eccezionalità del fenomeno che è dilagato negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane. La storia registra processi migratori che hanno di fatto cambiato il mondo plasmando e riplasmando la geografia e la demografia dei continenti. Le Americhe, l’Australia, il Sud Africa ma anche la Turchia e Israele sono il prodotto di spostamenti massicci di popolazioni. Non sempre i nuovi insediamenti sono avvenuti nel vuoto. Le terre senza popolo per popoli senza terra sono più spesso una pia illusione o una pura e semplice ipocrisia per nascondere travasi o sostituzioni di massa con la forza. L’ultimo spostamento di milioni di persone in Europa è avvenuto a seguito della Seconda guerra mondiale come effetto dello slittamento verso ovest dei confini e della reazione alla “sovietizzazione”. La normativa internazionale sul diritto d’asilo ha avuto come spunto contingente proprio gli eventi in Europa degli anni quaranta.

Se si sta ai numeri, i profughi che approdano in Europa sono una quota minima rispetto ai profughi che si muovono all’interno delle stesse aree che soffrono le conseguenze di guerre, carestie, calamità naturali, persecuzioni e regimi autoritari.

- Details

- Hits: 2738

Prigionieri del presente. Tormenta di idee al Festival di filosofia

Flavio Novara*

Anche quest'anno oltre 200 mila persone hanno partecipato al Festival Filosofia aperto all'insegna del tema ereditare. Oltre 200 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli e cene filosofiche, si sono sviluppate tra le piazze di Modena, Carpi, Sassuolo, occupate da numerosissimi studenti e adulti di ogni età. Tutti attenti ad ascoltare il verbo in riflessiva meditazione. Tra i suoi protagonisti filosofi non poteva mancare, come ormai da diversi anni, Zygmunt Bauman che ha deciso di presentare una lezione magistrale su Educazione Globale soffermandosi più precisamente sulle origini dei Confini e sulla loro ereditarietà. Ovviamente una scelta voluta con uno specifico obiettivo: collocare l'innaturale migrazione verso l'Europa, causato dalle guerre, alle origini della paura che questo stesso flusso immigratorio incute.

Anche quest'anno oltre 200 mila persone hanno partecipato al Festival Filosofia aperto all'insegna del tema ereditare. Oltre 200 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli e cene filosofiche, si sono sviluppate tra le piazze di Modena, Carpi, Sassuolo, occupate da numerosissimi studenti e adulti di ogni età. Tutti attenti ad ascoltare il verbo in riflessiva meditazione. Tra i suoi protagonisti filosofi non poteva mancare, come ormai da diversi anni, Zygmunt Bauman che ha deciso di presentare una lezione magistrale su Educazione Globale soffermandosi più precisamente sulle origini dei Confini e sulla loro ereditarietà. Ovviamente una scelta voluta con uno specifico obiettivo: collocare l'innaturale migrazione verso l'Europa, causato dalle guerre, alle origini della paura che questo stesso flusso immigratorio incute.

Bauman percorre un interessate cammino storico intellettuale, cercando di non tralasciare nulla, conducendoci verso ciò che oggi siamo.

La questione dei confini, la loro nascita e il motivo della loro creazione, sono per Bauman il punto da cui cominciare. Un legame con il passato che ci può aiutare a comprendere le radici culturali della necessità di rivendicare un confine, istituito a partire del 1648 a seguito dell'accordo di pace di Vestfalia, che pose fine alla cosiddetta guerra dei trent'anni, iniziata nel 1618, e alla guerra degli ottant'anni, tra la Spagna e le Province Unite.

“In pratica – riassume Bauman brevemente - si è riusciti ad arrivare ad un periodo apparentemente di pace, solo grazie ad una separazione”.

Un fatto non di poco conto.

- Details

- Hits: 3016

L'utopia reazionaria della nuova “classe agiata”

Forma e dominio delle élite globali

Giulia Bausano ed Emilio Quadrelli

Lo “sfruttamento” è proprio non già di una società corrotta o imperfetta e primitiva, ma appartiene all'essenza del vivente come funzione organica fondamentale; è una conseguenza della vera e propria volontà di potenza, che è la volontà stessa della vita. (F. Nietzsche, Al di là del bene e del male)

Il discorso del generale cinese Qiao Liang, pronunciato di recente presso l'Università della Difesa di Pechino e riportato nel n.7 della rivista Limes1, offre l'occasione per dare uno sguardo dentro le “visioni del mondo” delle classi dominanti contemporanee. Capire cosa pensano, cosa anima le loro strategie, in che modo organizzano i conflitti che, ogni giorno che passa, con sempre maggior forza delineano gli scenari della politica internazionale, è qualcosa di più che un semplice vezzo intellettuale. Sappiamo da tempo che ogni Weltanschauung ha ricadute materiali e oggettive non meno reali dei “fatti” anzi, a ben vedere, sono proprio le visioni del mondo e le idee forza che esse veicolano a dare senso e significato ai fatti. Se così non fosse ben difficilmente diventerebbe comprensibile, ad esempio, la partita mortale che intorno alla Storia e alla sua narrazione/interpretazione si gioca. Al contempo altrettanto inspiegabile sarebbero la quantità di risorse ed energie dedicate dalle intelligenze delle classi dominanti a ordinare il mondo e il corso delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro.

Il discorso del generale cinese Qiao Liang, pronunciato di recente presso l'Università della Difesa di Pechino e riportato nel n.7 della rivista Limes1, offre l'occasione per dare uno sguardo dentro le “visioni del mondo” delle classi dominanti contemporanee. Capire cosa pensano, cosa anima le loro strategie, in che modo organizzano i conflitti che, ogni giorno che passa, con sempre maggior forza delineano gli scenari della politica internazionale, è qualcosa di più che un semplice vezzo intellettuale. Sappiamo da tempo che ogni Weltanschauung ha ricadute materiali e oggettive non meno reali dei “fatti” anzi, a ben vedere, sono proprio le visioni del mondo e le idee forza che esse veicolano a dare senso e significato ai fatti. Se così non fosse ben difficilmente diventerebbe comprensibile, ad esempio, la partita mortale che intorno alla Storia e alla sua narrazione/interpretazione si gioca. Al contempo altrettanto inspiegabile sarebbero la quantità di risorse ed energie dedicate dalle intelligenze delle classi dominanti a ordinare il mondo e il corso delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro.

Per ricordare quanto grande sia il peso delle parole può essere utile riportare alla mente la famosa asserzione di Margaret Thatcher: “La società non esiste”. Lì per lì poteva sembrare come una boutade dal sapore vagamente dadaista ma, ben presto, tutti dovettero riconoscere come, in una semplice battuta, fosse racchiusa tutta la Weltanschauungdi un intera fase storica. Certo tutto ciò che forma la società non cessava ovviamente di esistere solo perché Thatcher ne aveva decretato l'estinzione ma, ed è questo il punto, attraverso quella sorta di aforisma venivaarchiviato un intero modello politico che, a partire dal riconoscimento della “questione sociale”, aveva influenzato complessivamente il modo politico di gestire e amministrare la vita degli individui.

- Details

- Hits: 2113

La vicenda di Syriza, il fallimento del parlamentarismo e la necessaria rivoluzione copernicana

di Michele Nobile

Sarà la coincidenza del mese, ma molti commenti sui risultati dell'ultima elezione in Grecia mi hanno fatto scattare un'associazione con l'originale lezione che Enrico Berlinguer trasse dalla tragedia del golpe cileno. Ragionando a partire dal colpo di Stato in Cile, tra settembre e ottobre del 1973 il segretario del Pci mise a punto la linea del «compromesso storico», in effetti già delineata da un anno a quella parte e che altro non era se non una versione aggiornata della strategia togliattiana dell'«avanzata dell'Italia verso il socialismo nella democrazia e nella pace». Come è noto, la lezione che Berlinguer traeva dalla terribile tragedia cilena consisteva nella asserita necessità, per i comunisti italiani, di giungere a un «nuovo grande "compromesso storico" tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano». Non si trattava, dunque, di alimentare e concentrare le possibilità di radicalizzazione politica ancora esistenti nella società italiana, ma di piegare la forza contrattuale del movimento operaio all'alleanza con la piccola e media borghesia e con il padronato; non si trattava di colpire la Democrazia cristiana, allora nel momento di massima crisi, ma di riabilitarla come «forza popolare» costituzionale e con essa collaborare strettamente.

Sarà la coincidenza del mese, ma molti commenti sui risultati dell'ultima elezione in Grecia mi hanno fatto scattare un'associazione con l'originale lezione che Enrico Berlinguer trasse dalla tragedia del golpe cileno. Ragionando a partire dal colpo di Stato in Cile, tra settembre e ottobre del 1973 il segretario del Pci mise a punto la linea del «compromesso storico», in effetti già delineata da un anno a quella parte e che altro non era se non una versione aggiornata della strategia togliattiana dell'«avanzata dell'Italia verso il socialismo nella democrazia e nella pace». Come è noto, la lezione che Berlinguer traeva dalla terribile tragedia cilena consisteva nella asserita necessità, per i comunisti italiani, di giungere a un «nuovo grande "compromesso storico" tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano». Non si trattava, dunque, di alimentare e concentrare le possibilità di radicalizzazione politica ancora esistenti nella società italiana, ma di piegare la forza contrattuale del movimento operaio all'alleanza con la piccola e media borghesia e con il padronato; non si trattava di colpire la Democrazia cristiana, allora nel momento di massima crisi, ma di riabilitarla come «forza popolare» costituzionale e con essa collaborare strettamente.

Implicitamente, Berlinguer affermava che per la «via democratica al socialismo» non era sufficiente, in termini istituzionali, neanche conseguire il 51% dei suffragi.

La tragedia cilena costituiva una conferma, di portata mondiale, dei limiti insuperabili della via elettorale e parlamentare al socialismo; eppure Berlinguer ne trasse la lezione opposta, rovesciando le ragioni che avevano permesso la riuscita del golpe, viste non nel moderatismo di Unidad Popular e nell'illusione di Allende della fedeltà alla Costituzione di Pinochet e dei militari, ma in un eccesso di radicalità, nella frattura con un partito «popolare» come la Democrazia cristiana.

- Details

- Hits: 3809

Cosa devono fare i comunisti?

di Mimmo Porcaro

Ridiventare comunisti, rompere con le formazioni attuali e unirsi in una nuova organizzazione, espandersi oltre la sinistra. Queste sono le tre cose da fare, senza le quali i problemi dell’unità popolare, dell’autonomia nazionale, della riappropriazione pubblica delle grandi imprese (problemi ineludibili per chiunque voglia divenire davvero egemone nel paese), saranno posti e risolti da altri, magari simili al fascismo, magari populisti, o magari nazional-democratici. O forse non saranno affrontati da nessuno: ed il paese scivolerà ancor più velocemente verso il degrado economico e civile con l’attiva complicità dei comunisti, incapaci di situarsi all’altezza del proprio nome e delle proprie migliori intuizioni.

Ridiventare comunisti, rompere con le formazioni attuali e unirsi in una nuova organizzazione, espandersi oltre la sinistra. Queste sono le tre cose da fare, senza le quali i problemi dell’unità popolare, dell’autonomia nazionale, della riappropriazione pubblica delle grandi imprese (problemi ineludibili per chiunque voglia divenire davvero egemone nel paese), saranno posti e risolti da altri, magari simili al fascismo, magari populisti, o magari nazional-democratici. O forse non saranno affrontati da nessuno: ed il paese scivolerà ancor più velocemente verso il degrado economico e civile con l’attiva complicità dei comunisti, incapaci di situarsi all’altezza del proprio nome e delle proprie migliori intuizioni.

Per provare a svegliare i comunisti dalla loro letargia, e convincerli della possibilità concreta (e in particolare in Italia) del socialismo, io ho cercato qui di riproporre la riflessione sulla contraddizione fondamentale, vista da Marx per primo, tra socializzazione della produzione e proprietà privata, consapevole sia del discorso neomarxista sulla varietà delle forme concrete di quella contraddizione e dei soggetti che la interpretano, sia della critica postmarxista alla centralità assoluta del potere politico. Ho provato inoltre a delineare una nuova concezione dello stato “consiliare”, capace di superare la vecchia illusione per cui il comunismo può e deve superare ogni contraddizione tra stato e popolo.

La mia sola aspirazione è che si crei un luogo collettivo in cui le idee qui proposte (e che conto di esprimere presto in maniera più completa) possano essere confutate e superate da una migliore soluzione del problema del socialismo in Italia. E nel mondo.

- Details

- Hits: 3934

Augusto Graziani, l’uomo che ha davvero capito la moneta

di Steve Keen

Cos’è la moneta e come viene creata? Queste dovrebbero essere due delle domande più semplici a cui rispondere in economia; dopo tutto, la moneta è l’unica cosa che tutti noi usiamo in un’economia; ma davvero sappiamo di cosa si tratta, e da dove viene?

Cos’è la moneta e come viene creata? Queste dovrebbero essere due delle domande più semplici a cui rispondere in economia; dopo tutto, la moneta è l’unica cosa che tutti noi usiamo in un’economia; ma davvero sappiamo di cosa si tratta, e da dove viene?

Purtroppo conosciamo la moneta allo stesso modo in cui i leggendari ciechi di Hindustan sanno cos’è un elefante: colui che ha afferrato il tronco sa che è “come un albero”, mentre quello che ha afferrato la zanna sa che è “come una lancia “, e così via. La moneta è un elemento così sfaccettato e onnicomprensivo del nostro sistema – il proverbiale “elefante in salotto” [qualcosa così ovvia da non poter non essere vista, ndt] – che la nostra attitudine a fissarci su un suo singolo aspetto ci impedisce di sviluppare una comprensione corretta di cosa è realmente.

Non sapendo cosa sia, diamo vita a “miti della creazione” riguardo la sua origine, scontrandoci poi su questi come bande di fanatici religiosi rivali. A un estremo troviamo persone come Paul Rosenberg, le quali sostengono che il nostro sistema monetario è basato sulla frode :

“Possiamo voi ed io scrivere assegni “emessi a nostro nome”? Ovviamente no. Dobbiamo sostenerli con un valore. La Fed non lo fa. E così, il potente dollaro USA non è sostenuto né da oro né da argento né da niente altro; è semplicemente un trucco contabile.” (da “That Couldn’t Possibly Be True”: The Startling Truth About the US Dollar).

All’altro estremo ci sono economisti mainstream come Paul Krugman, i quali sostengono che come si crea la moneta non è un grosso problema e che quindi quando si fanno modelli economici la si può ignorare

- Details

- Hits: 2973

Lavoro cognitivo e industrializzazione

di Salvatore Cominu

Allo scopo di situare il tema sono necessarie alcune avvertenze preliminari. La prima è di metodo. Il contributo, focalizzato su ciò che continuiamo a chiamare processo di produzione immediato, è consapevolmente parziale, poiché assume questo punto d’osservazione senza preoccuparsi d’inquadrarlo nella molteplicità delle contraddizioni del capitalismo dei giorni nostri, rischiando dunque di restituirne una visione estremamente semplificata. E’ tuttavia questo livello della realtà che s’intende indagare.

In secondo luogo, allo scopo di fugare eventuali ambiguità sull’uso del termine industriale, si premette che nel testo esso sarà utilizzato con due significati differenti. Nel primo paragrafo per indicare una specifica forma dell’accumulazione, la “classica” produzione di beni o servizi venduti sul mercato per la realizzazione di un profitto. Industriale è da questo punto di vista giustapposto ad altre forme di realizzazione del valore (finanziaria, da rendite speculative, ecc.), ma non indica in alcun modo uno specifico settore merceologico; non è contrapposto, in altre parole, a terziario o a servizi. Nei paragrafi successivi, ed è questa seconda accezione che presiede all’ipotesi esplorativa proposta, industriale sarà inteso in senso ancora più ampio, come modalità trasversale diorganizzare la produzione e l’agire umano, anche nella sfera riproduttiva, dei consumi, dell’amministrazione.

- Details

- Hits: 3341

La ricostruzione di una pratica politica e di una prospettiva socialista in Italia e in Europa

di Fabio Nobile e Domenico Moro

Le vicende greche, la crisi che si estende alla Cina, gli imponenti flussi migratori e il rafforzamento della tendenza alla guerra caratterizzano il quadro generale degli ultimi mesi. In Italia e in Europa siamo davanti ad uno stravolgimento del piano economico, sociale, istituzionale e politico. Di fronte alla complessità degli eventi appare utile assumere un posizionamento chiaro per aggregare forze e consensi. Per farlo occorre provare a comprendere fino in fondo la realtà, capire le nuove dinamiche sociali e economiche, proporre una prospettiva a medio termine e un modello di società alternativa a lungo termine

Le vicende greche, la crisi che si estende alla Cina, gli imponenti flussi migratori e il rafforzamento della tendenza alla guerra caratterizzano il quadro generale degli ultimi mesi. In Italia e in Europa siamo davanti ad uno stravolgimento del piano economico, sociale, istituzionale e politico. Di fronte alla complessità degli eventi appare utile assumere un posizionamento chiaro per aggregare forze e consensi. Per farlo occorre provare a comprendere fino in fondo la realtà, capire le nuove dinamiche sociali e economiche, proporre una prospettiva a medio termine e un modello di società alternativa a lungo termine

A monte dello stravolgimento della realtà, c’è la crisi di lunga durata del capitalismo. Alcuni economisti, tra cui l’ex Segretario al Tesoro statunitense Larry Summers, parlano di “crisi secolare”. Altri economisti paragonano la crisi attuale alla grande crisi ventennale che si sviluppò tra 1873 e 1895, dando luogo alla fase imperialista del capitalismo e alla competizione tra potenze che sfociò nella Prima guerra mondiale. La crisi attuale è iniziata con lo scoppio dei mutui subprime nel 2007 ed è proseguita come crisi del debito sovrano, ma non è specificatamente una crisi finanziaria. Quella finanziaria è solo la forma esteriore che assume. Il contenuto della crisi è la sovraccumulazione di capitale che ha raggiunto livelli assoluti e determina crescenti difficoltà nel mantenimento di adeguati saggi di profitto. Come in ogni grande crisi, anche in questa occasione il capitale sta generando una riorganizzazione profonda dei processi di produzione e di circolazione. Quelle che osserviamo ogni giorno ne sono le conseguenze più o meno dirette.

Le politiche di stampo neoliberista rappresentano un aspetto sicuramente cruciale della riorganizzazione generale del capitale, al quale, però, va aggiunta l’internazionalizzazione crescente dei processi produttivi, che segnano il passaggio dalla fase del capitalismo monopolistico di stato alla fase del capitalismo globalizzato.

- Details

- Hits: 2170

Un conflitto oltre le frontiere

Étienne Balibar

La decisione della Germania di aprire le frontiere per accogliere i rifugiati per poi richiuderle ha messo in discussione un caposaldo dell’Unione Europea. Ma ha provocato un allargamento politico dell’Europa. Ad entrare non sono Stati, ma uomini, donne e bambini

Mentre i ministri dei ventotto paesi Ue non sono riusciti a mettersi d’accordo sull’attuazione del piano di ripartizione proposto dalla Commissione europea, è senza dubbio arrivato il momento di rendersi conto dell’entità dell’avvenimento storico a cui deve far fronte la «comunità» delle nazioni europee, e delle contraddizioni che questo avvenimento ha messo in luce. Estendendo a tutta l’Europa il pronostico che la Cancelliera Angela Merkel ha formulato — «questi avvenimenti cambieranno il nostro paese» — bisogna dire: cambieranno l’Europa. Ma in che senso? Non abbiamo ancora la risposta. Stiamo entrando in una zona di fluttuazioni brutali, dove dovremo dar prova di lucidità e determinazione.

Mentre i ministri dei ventotto paesi Ue non sono riusciti a mettersi d’accordo sull’attuazione del piano di ripartizione proposto dalla Commissione europea, è senza dubbio arrivato il momento di rendersi conto dell’entità dell’avvenimento storico a cui deve far fronte la «comunità» delle nazioni europee, e delle contraddizioni che questo avvenimento ha messo in luce. Estendendo a tutta l’Europa il pronostico che la Cancelliera Angela Merkel ha formulato — «questi avvenimenti cambieranno il nostro paese» — bisogna dire: cambieranno l’Europa. Ma in che senso? Non abbiamo ancora la risposta. Stiamo entrando in una zona di fluttuazioni brutali, dove dovremo dar prova di lucidità e determinazione.

Quello che sta avvenendo è un allargamento dell’Unione e della stessa costruzione europea. Ma, a differenza dei precedenti allargamenti, questo è imposto dagli avvenimenti nel quadro di uno «stato d’emergenza» e non c’è unanimità. Più che per gli allargamenti del passato, quindi, andrà incontro a difficoltà e provocherà scontri politici. Soprattutto, questo allargamento è paradossale, perché non è territoriale ma demografico: ciò che «entra in Europa» in questo momento non sono nuovi stati, ma uomini, donne e bambini. Sono dei cittadini europei virtuali. Questo allargamento, essenzialemente umano, è anche morale: è un allargamento della definizione di Europa, dall’idea che ha di se stessa fino agli interessi che difende e agli obiettivi che si pone. In sostanza è un allargamento politico, destinato a «rivoluzionare» i diritti e gli obblighi dei paesi membri. Può fallire, ma allora la costruzione europea stessa avrà poche possibilità di resistere. Per questo motivo molti oggi in Europa parlano di momento di verità.

- Details

- Hits: 2122

Denaro. Dalla critica sociale alla critica categoriale

di Boaventura Antunes

Negli ultimi decenni, la contraddizione fra i miliardi che circolano nel settore finanziario e la miseria dei salari di chi ha ancora un lavoro non ha mai smesso di aggravarsi. La maggioranza dei sette miliardi di esseri umani del pianeta, rimane in un'economia del centesimo; i residenti dei quartieri di lamiera delle megalopoli di tutto il mondo intravvedono a malapena il colore dei soldi e, in seguito al collasso dell'economia locale, rimangono impigliati nella rete barbara della dipendenza personale postmoderna. Negli ultimi anni, le classi medie dei paesi centrali hanno sperimentato la valorizzazione fittizia degli attivi finanziari e degli immobili, rispetto al lavoro (il cui rendimento continua a cadere), con le banche costrette a svolgere solo dei servizi minimi per non lasciar fuori quella parte della popolazione ancora solvibile.

Negli ultimi decenni, la contraddizione fra i miliardi che circolano nel settore finanziario e la miseria dei salari di chi ha ancora un lavoro non ha mai smesso di aggravarsi. La maggioranza dei sette miliardi di esseri umani del pianeta, rimane in un'economia del centesimo; i residenti dei quartieri di lamiera delle megalopoli di tutto il mondo intravvedono a malapena il colore dei soldi e, in seguito al collasso dell'economia locale, rimangono impigliati nella rete barbara della dipendenza personale postmoderna. Negli ultimi anni, le classi medie dei paesi centrali hanno sperimentato la valorizzazione fittizia degli attivi finanziari e degli immobili, rispetto al lavoro (il cui rendimento continua a cadere), con le banche costrette a svolgere solo dei servizi minimi per non lasciar fuori quella parte della popolazione ancora solvibile.

L'abolizione volontaristica del denaro in una società di produzione di merci può dare luogo solamente ad una burocrazia totalitaria, quale è stato il regime di Pol Pot negli ultimi dieci anni dello scorso secolo. E l'emissione arbitraria di moneta dà luogo ad un'iperinflazione, come quella della repubblica di Weimar negli anni 1920, o nei vari paesi latinoamericani negli anni 1980, o più recentemente nello Zimbabwe, che ha finito per adottare il dollaro americano, dopo un'immensa catastrofe sociale provocata dalla svalorizzazione che ha portato alla scomparsa della moneta locale.

- Details

- Hits: 3956

La crisi cinese e la "stagnazione secolare"

F. Piccioni intervista Joseph Halevi

Guardare le cose dalla ristretta visuale europea, o peggio ancora italiana, impedisce di cogliere le dinamiche globali, nascondendo molto di quel che avviene - di vitale - sul piano macro.

Guardare le cose dalla ristretta visuale europea, o peggio ancora italiana, impedisce di cogliere le dinamiche globali, nascondendo molto di quel che avviene - di vitale - sul piano macro.

Questa intervista con Joseph Halevi, docente di economia all'università di Sidney fin dal 1978, consente invece di guardare al mondo da un angolo visuale diametralmente opposto. Spiazzando molte delle visioni consolatorie che girano nel dibattito pubblico, italiano e non. Una visione marxista nei fondamenti teorici, ma soprattutto una "analisi concreta della situazione concreta" che non concede nulla alla falsa coscienza.

Buona lettura.

*****

Proviamo a ragionare sulla partita crescita dopo che per sette anni si era retta – livello globale – soltanto sulla Cina e i paesi emergenti. E invece esplode il caso cinese...

La crescita cinese e quella dei paesi emergenti non sono compatibili, nel senso che era la Cina a trainare la loro crescita. Io non vedrei la Cina come un paese “emergente”. E' un paese con un processo di accumulazione di tipo capitalistico-statalista, con le multinazionali, ecc. Se prendiamo ad esempio l'Argentina, non è mica detto che dopo la crisi del 2001 potesse recuperare davvero. Certo, riducendo o non pagando il debito, ha ammorbidito o attenuato di molto gli effetti sociali.

- Details

- Hits: 2876

Rocco Ronchi. Deleuze, credere nel reale

di Pietro Bianchi

Che cosa è un pensiero? Di che cosa è fatto? Qual è il suo luogo d’esistenza? Parrebbe una domanda semplice, eppure diverse scuole filosofiche hanno dato e continuano a dare risposte completamente diverse a questo quesito. Uno scienziato cognitivo risponderebbe che un pensiero è fatto da un insieme di processi neurofisiologici che avvengono nel nostro cervello. Un filosofo platonico direbbe invece che le forme del nostro pensare hanno una realtà indipendente e autonoma dalla storicità del nostro mondo. A partire dalla svolta kantiana – ovvero a partire da un momento nella storia dove la filosofia è diventata ricerca delle forme a priori della conoscenza umana – il pensiero è diventato in primo luogo l’attività di un essere umano. Da allora un pensiero è sempre un pensiero di qualcuno; è sempre un pensiero messo in atto da parte di un essere umano. È questa la celebre tesi del capitolo IX de Le parole e le cose di Michel Foucault: tutta la filosofia post-kantiana non è nient’altro che un’antropologia trascendentale. La filosofia non parla più del pensiero in sé, parla del pensiero dell’uomo. A partire dall’Ottocento ma poi ancora più compiutamente nel Novecento, l’orizzonte imprescindibile dell’atto di pensare è diventato quello della centralità dell’uomo (e infatti tutte le scienze per Foucault non possono che essere nel profondo scienze dell’uomo). Dunque che ne è del terreno più propriamente speculativo? Nulla, è semplicemente finito. Per le filosofie post-kantiane il pensiero non può che essere un correlato della mente finita dell’uomo.

Che cosa è un pensiero? Di che cosa è fatto? Qual è il suo luogo d’esistenza? Parrebbe una domanda semplice, eppure diverse scuole filosofiche hanno dato e continuano a dare risposte completamente diverse a questo quesito. Uno scienziato cognitivo risponderebbe che un pensiero è fatto da un insieme di processi neurofisiologici che avvengono nel nostro cervello. Un filosofo platonico direbbe invece che le forme del nostro pensare hanno una realtà indipendente e autonoma dalla storicità del nostro mondo. A partire dalla svolta kantiana – ovvero a partire da un momento nella storia dove la filosofia è diventata ricerca delle forme a priori della conoscenza umana – il pensiero è diventato in primo luogo l’attività di un essere umano. Da allora un pensiero è sempre un pensiero di qualcuno; è sempre un pensiero messo in atto da parte di un essere umano. È questa la celebre tesi del capitolo IX de Le parole e le cose di Michel Foucault: tutta la filosofia post-kantiana non è nient’altro che un’antropologia trascendentale. La filosofia non parla più del pensiero in sé, parla del pensiero dell’uomo. A partire dall’Ottocento ma poi ancora più compiutamente nel Novecento, l’orizzonte imprescindibile dell’atto di pensare è diventato quello della centralità dell’uomo (e infatti tutte le scienze per Foucault non possono che essere nel profondo scienze dell’uomo). Dunque che ne è del terreno più propriamente speculativo? Nulla, è semplicemente finito. Per le filosofie post-kantiane il pensiero non può che essere un correlato della mente finita dell’uomo.

Questa centralità imprescindibile della finitudine umana è diventato uno degli aspetti più raramente messi in discussione nelle filosofie del Novecento: dalla fenomenologia di Heidegger o di Merleau-Ponty, fino all’esistenzialismo di Sartre; da tutte le correnti del neokantismo fino all’inferenzialismo di Sellars o di Brandom, tutti sono d’accordo sul fatto che il pensiero, e dunque la filosofia, non possa esistere senza il supporto dell’uomo. Sta qui l’originalità di un pensatore atipico come Gilles Deleuze che invece ha sempre rivendicato la propria più assoluta estraneità a tutto quel lessico e quella fascinazione per la finitudine, la negatività e la caducità che invece sembrano avere dominato ogni forma di pensiero debole e di nichilismo del Novecento.

- Details

- Hits: 3081

Fine della democrazia? Iniziò con Thatcher. E continua con Renzi

Davide Turrini intervista Luciano Gallino

Il voto dei cittadini conta sempre di meno, i margini di manovra dei governi eletti - quando sono davvero eletti - sono sempre più ridotti. La logica dell'"autoritarismo emergenziale" fa il resto. Un vizio che, secondo il sociologo, ha origine negli anni Ottanta e nell'avvento del neoliberismo. Così le riforme volute dal presidente del consiglio "rispetto alla gravità della crisi si collocano tra il dramma e la barzelletta". Come venirne fuori? "Affancando all'euro una moneta parallela. A meno che non sia la Gemania a buttarci fuori"

“La società in realtà non esiste: ci sono uomini e donne, e le famiglie”, spiegava Margaret Thatcher nel lontano 1980. L’inizio della fine della democrazia che l’Europa sta vivendo nel 2015, l’annus horribilis in cui Banca centrale Europea e Fmi piegano il volere di cittadini e governo greco, è lì. All’origine dell’applicazione pratica delle politiche neoliberiste, sostiene il sociologo Luciano Gallino. Fosse stato per la Scuola di Chicago di Milton Friedman, i Chicago Boys, i pensatori che costruirono l’impero teorizzando che il mercato si regola da solo, e che meno stato nell’economia meglio è, si sarebbe già potuto iniziare nei primi anni Settanta. Giusto il tempo degli ultimi fuochi keynesiani dei “Trente Glorieuses” (1945-75), quelli della ripresa economica improntata sul risparmio e sul welfare, sulle istituzioni statali indipendenti e sovrane rispetto ai fondi monetari, alle banche mondiali, alla rapacissima finanza. Il big bang lo fa deflagrare quella signora dalla permanente un po’ blasé, assieme all’ex attore hollywoodiano Ronald Reagan, che cominciano ad asfaltare sindacati e sindacalizzati, a cancellare il sistema di welfare a protezione delle fasce più deboli. Le tornate elettorali cominciano a diventare un optional. Governi conservatori o progressisti, europei o statunitensi, agiscono tutti verso la stessa direzione: smantellare lo stato sociale e privatizzare i servizi pubblici. Tanto ci pensa il mercato.

“La società in realtà non esiste: ci sono uomini e donne, e le famiglie”, spiegava Margaret Thatcher nel lontano 1980. L’inizio della fine della democrazia che l’Europa sta vivendo nel 2015, l’annus horribilis in cui Banca centrale Europea e Fmi piegano il volere di cittadini e governo greco, è lì. All’origine dell’applicazione pratica delle politiche neoliberiste, sostiene il sociologo Luciano Gallino. Fosse stato per la Scuola di Chicago di Milton Friedman, i Chicago Boys, i pensatori che costruirono l’impero teorizzando che il mercato si regola da solo, e che meno stato nell’economia meglio è, si sarebbe già potuto iniziare nei primi anni Settanta. Giusto il tempo degli ultimi fuochi keynesiani dei “Trente Glorieuses” (1945-75), quelli della ripresa economica improntata sul risparmio e sul welfare, sulle istituzioni statali indipendenti e sovrane rispetto ai fondi monetari, alle banche mondiali, alla rapacissima finanza. Il big bang lo fa deflagrare quella signora dalla permanente un po’ blasé, assieme all’ex attore hollywoodiano Ronald Reagan, che cominciano ad asfaltare sindacati e sindacalizzati, a cancellare il sistema di welfare a protezione delle fasce più deboli. Le tornate elettorali cominciano a diventare un optional. Governi conservatori o progressisti, europei o statunitensi, agiscono tutti verso la stessa direzione: smantellare lo stato sociale e privatizzare i servizi pubblici. Tanto ci pensa il mercato.

“Il potere economico nella forma che conosciamo si chiama capitalismo e per un certo periodo nel dopoguerra al capitalismo sfrenato si è potuto opporre qualche ostacolo favorendo prima di tutto la crescita economica e sociale di lavoratori e ceti medi”, spiega Gallino, ordinario di sociologia all’Università di Torino dal ’71 al 2002, e autore di un volume sul tema intitolato “Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa” (Einaudi).

- Details

- Hits: 1931

Migrazioni, dall’emergenza all’occasione geostrategica

di Rodolfo Ricci

Le vicende delle ultime settimane con l’esplodere dei flussi migratori dalla Siria, che si aggiungono a quelli dall’Afganistan, Irak, Palestina e dall’Africa sub sahariana, in particolare da Eritrea, Somalia, Nigeria e altri paesi, impongono la necessità di un’analisi che si emancipi dalla penosa discussione politica nazionale (e internazionale) orientata dalla disinformazione di massa operata dalle centrali mediatiche. L’obiettivo di questa narrazione è che l’opinione pubblica occidentale si strutturi tra xenofobi e compassionevoli.

Le vicende delle ultime settimane con l’esplodere dei flussi migratori dalla Siria, che si aggiungono a quelli dall’Afganistan, Irak, Palestina e dall’Africa sub sahariana, in particolare da Eritrea, Somalia, Nigeria e altri paesi, impongono la necessità di un’analisi che si emancipi dalla penosa discussione politica nazionale (e internazionale) orientata dalla disinformazione di massa operata dalle centrali mediatiche. L’obiettivo di questa narrazione è che l’opinione pubblica occidentale si strutturi tra xenofobi e compassionevoli.

E che non sia prevista una lettura alternativa che individui responsabilità, prospettive, vantaggi e svantaggi oggettivi per i paesi da cui si parte e in cui si arriva e per la condizione soggettiva delle masse di persone che si muovono nel loro duro percorso di inserimento nei nuovi contesti; questioni che non saranno superata in sé, con una modifica degli accordi di Dublino sull’asilo e con la distribuzione dei profughi tra i 28 paesi UE: questa è una questione importante, ma di breve termine, riguarda l’emergenza, ma non la risolve nei suoi tempi lunghi, che, come ammonisce quel grande pianificatore storico di catastrofi che è il Pentagono, dureranno almeno 20 anni.

Un’altra distinzione interessante che serve alla strutturazione del depistaggio culturale in corso è quella tra profughi e migranti economici, cioè alla ricerca di lavoro o di condizioni di vita minimamente dignitosi. E’ una distinzione che fa riferimento a un diritto internazionale che contempla il diritto ad essere accolti allorchè si provenga da paesi con regimi totalitari o da contesti di conflitti e di guerra, ma non ncesariamente se si proviene da situazioni di desertificazione sociale ed economica indotte dagli attuali modelli di globalizzazione e di sviluppo fondati sul supersfruttamento dei territori.

- Details

- Hits: 3097

Cronicizzazione della crisi e trasformazioni della governance europea*

Christian Marazzi

Ho come l’impressione che siamo entrati in una seconda crisi della regione Europa e sento la necessità di adottare un approccio indiziario per osservare la direzione che possiamo o dobbiamo intraprendere, allo stesso modo di come il cacciatore osserva la piuma d’uccello sul cespuglio per capire da che parte andare. Ad agosto mi sembra sia successo qualcosa che abbia a che fare con la fine di un ciclo: mi sembra che la crisi cinese dichiari la fine di quella forma che il capitalismo ha assunto negli ultimi trent’anni e che è stata definita impero, dove la colonizzazione della concorrenza, del mercato e della finanziarizzazione ha dispiegato dei confini senza un oltre, senza un fuori. Il lavoro di Michael Hardt e Toni Negri ha sottolineato la materializzazione di questa ragione imperiale che la crisi cinese sembra segni la fine dei suoi equilibri geopolitici, economici e finanziari.

Ho come l’impressione che siamo entrati in una seconda crisi della regione Europa e sento la necessità di adottare un approccio indiziario per osservare la direzione che possiamo o dobbiamo intraprendere, allo stesso modo di come il cacciatore osserva la piuma d’uccello sul cespuglio per capire da che parte andare. Ad agosto mi sembra sia successo qualcosa che abbia a che fare con la fine di un ciclo: mi sembra che la crisi cinese dichiari la fine di quella forma che il capitalismo ha assunto negli ultimi trent’anni e che è stata definita impero, dove la colonizzazione della concorrenza, del mercato e della finanziarizzazione ha dispiegato dei confini senza un oltre, senza un fuori. Il lavoro di Michael Hardt e Toni Negri ha sottolineato la materializzazione di questa ragione imperiale che la crisi cinese sembra segni la fine dei suoi equilibri geopolitici, economici e finanziari.

La Cina, dopo forti investimenti nel settore immobiliare e dell’export – che hanno giovato non poco all’occidente in questi anni – e politiche espansive che hanno spinto verso la finanziarizzazione, da quanto si riesce a intuire vive una forte riduzione della crescita e delle esportazioni. Proprio per far fronte a questa situazione, il 12 agosto 2015 il renminbi è stato svalutato (un gesto salutato positivamente dal Fmi, considerato il primo passo per far entrare questa valuta nel novero dei diritti speciali di prelievo) e, per contenere questa svalutazione, gli stessi cinesi hanno venduto qualcosa come cento miliardi di buoni del tesoro americani. Ecco la piuma dell’uccello, ecco l’indizio.

Il flusso di risparmio dal Giappone e dalla Germania verso gli US negli anni Settanta, a cui è subentrata la Cina, ha permesso agli Stati Uniti di sviluppare forme di post-industrializzazione attraverso la finanziarizzazione e, allo stesso tempo, ha reso possibile a questi paesi di concentrarsi sulla crescita economica e una produzione orientata all’esportazione.

- Details

- Hits: 3231

L’astrazione

Maurizio Donato

Che cosa vuol dire procedere per astrazione? Che cosa dobbiamo intendere con il termine astratto?

Che cosa vuol dire procedere per astrazione? Che cosa dobbiamo intendere con il termine astratto?

“L’astrazione è uno strumento indispensabile all’interno del processo conoscitivo e di indagine scientifica” ma (o forse proprio per questo) sul significato e dunque sull’uso di questo concetto prevalgono idee confuse, spesso fuorvianti. Per chi non abbia familiarità con i concetti, astratto potrebbe sembrare sinonimo di irreale, per cui concreto sarebbe – per contrasto – il reale: non è così. Qualcuno potrebbe pensare che astratto significhi vago, e di conseguenza concreto starebbe a intendere preciso: non è così.

In prima approssimazione possiamo definire astratto come generale e concreto come particolare, per cui la nostra analisi dell’economia, lo studio dell’economia politica procederà dall’astratto al concreto: partiremo da alcune condizioni e dunque da alcune categorie molto generali per poi procedere verso l’analisi di situazioni più particolari che richiedono l’utilizzo di categorie diverse da quelle utilizzate nella I parte del corso.

Che una categoria come merce o capitale sia astratta non vuol dire perciò che “la merce non esista”, che sia qualcosa di “irreale” o di “vago”, come se ciò che esiste debba presentarsi necessariamente sotto le forme di un qualche oggetto materiale; l’amicizia e l’amore esistono, così come la competizione e lo sfruttamento: è che si tratta di concetti, ma – per l’appunto – anche i concetti esistono e sono importanti perché ci consentono di “dare un ordine” alla confusione del mondo che, senza concetti, non sarebbe conoscibile, almeno non in senso scientifico.

- Details

- Hits: 2099

Verso una nuova etica del lavoro culturale

Da Bianciardi alla bohème e ritorno

di Nicolas Martino e Ilaria Bussoni

Quello che vorrei mettere in luce in questa parte del nostro intervento è la centralità della figura di Luciano Bianciardi come intellettuale, centralità rispetto alla questione strategica dell’«aura» nel lavoro contemporaneo, e sulla quale il nostro deraciné grossetano finì per inciampare, non riuscendo a trovare una via di fuga percorribile rispetto al «ruolo» che gli era stato cucito addosso dall’industria culturale e nel quale a tratti lui stesso finì per trovarsi anche a proprio agio.

Quello che vorrei mettere in luce in questa parte del nostro intervento è la centralità della figura di Luciano Bianciardi come intellettuale, centralità rispetto alla questione strategica dell’«aura» nel lavoro contemporaneo, e sulla quale il nostro deraciné grossetano finì per inciampare, non riuscendo a trovare una via di fuga percorribile rispetto al «ruolo» che gli era stato cucito addosso dall’industria culturale e nel quale a tratti lui stesso finì per trovarsi anche a proprio agio.

Un’ambivalenza di Bianciardi quindi delle sue intuizioni rispetto al ruolo dell’intellettuale e alle trasformazioni del lavoro culturale nella metropoli contemporanea, ma anche dei suoi limiti che gli impedirono di capire fino in fondo tutte le conseguenze di quella grande trasformazione che lui stesso si trovava a vivere nell’Italia a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta. Bianciardi è autore, come è noto, di una cosiddetta trilogia della rabbia che comprende Il Lavoro culturale (1957), L’integrazione (1960) e La vita agra (1962), il suo libro di maggior successo. Di questi il primo è dedicato al lavoro culturale in provincia nell’Italia del secondo dopoguerra, gli altri due al lavoro nell’industria culturale in un’Italia metropolitana attraversata dal boom economico e sociale. Molti tratti dell’ambivalenza di Bianciardi emergono da queste due opere di ambientazione milanese, ma anche dalla corrispondenza privata e da scritti e interventi di varia natura che Bianciardi disseminò nella sua frenetica attività di collaboratore su testate diverse; una piccola parte di questo materiale proveremo qui a prenderlo brevemente in esame.

- Details

- Hits: 2163

Nostra patria è il mondo intero

di Lanfranco Binni

«Nostra patria è il mondo intero / nostra legge è la libertà / ed un pensiero / ribelle in cor ci sta». Era il 1898 quando Pietro Gori pubblicò l’inno dell’internazionalismo libertario che aveva scritto nel 1895. Il 1898 è anche l’anno della dura repressione dei moti di Milano contro il prezzo del pane, stroncati dalle cannonate del generale Bava Beccaris («il feroce monarchico Bava», canterà un’altra canzone di quegli anni: un centinaio di morti e più di quattrocento feriti), premiato da Umberto I con la Gran Croce dell’Ordine militare di Savoia e un seggio in Senato. Due anni dopo, nel 1900, Gaetano Bresci giustiziò il re per vendicare i morti di Milano. «Internazionalismo», «libertà»: due parole, storicamente nate in Europa, che avranno una storia gloriosa e travagliata nel Novecento, terreno di conflitti, equivoci stalinisti, tradimenti riformisti, imposture liberali, fino ai disastri dell’internazionalismo finanziario del mercato globale e alla “libertà dei servi”, liberi di servire, promossa a colpi di guerra economica dall’affarismo neoliberista.

«Nostra patria è il mondo intero / nostra legge è la libertà / ed un pensiero / ribelle in cor ci sta». Era il 1898 quando Pietro Gori pubblicò l’inno dell’internazionalismo libertario che aveva scritto nel 1895. Il 1898 è anche l’anno della dura repressione dei moti di Milano contro il prezzo del pane, stroncati dalle cannonate del generale Bava Beccaris («il feroce monarchico Bava», canterà un’altra canzone di quegli anni: un centinaio di morti e più di quattrocento feriti), premiato da Umberto I con la Gran Croce dell’Ordine militare di Savoia e un seggio in Senato. Due anni dopo, nel 1900, Gaetano Bresci giustiziò il re per vendicare i morti di Milano. «Internazionalismo», «libertà»: due parole, storicamente nate in Europa, che avranno una storia gloriosa e travagliata nel Novecento, terreno di conflitti, equivoci stalinisti, tradimenti riformisti, imposture liberali, fino ai disastri dell’internazionalismo finanziario del mercato globale e alla “libertà dei servi”, liberi di servire, promossa a colpi di guerra economica dall’affarismo neoliberista.

Lo scenario attuale delle migrazioni (soprattutto da sud a sud, in piccola parte da sud a nord e da est a ovest),provocate da guerre senza confini e dalla devastazione occidentale (climatica, geopolitica) del pianeta, rimette al centro della dinamica storica le tensioni conflittuali tra “chiusura” e “apertura”, in una fase in cui le tradizionali sovranità nazionali sono travolte da determinazioni superiori (di capitalismo globale) e i popoli sono consegnati a oligarchie fiduciarie sempre più ristrette.

- Details

- Hits: 2679

Alcune riflessioni sull’Ecuador e una recensione a “Magia bianca, magia nera” di Carlo Formenti

di Militant

Durante le scorse settimane, sono state frequenti le notizie delle proteste, in Ecuador, contro il governo di Correa promosse da alcune organizzazioni indigene – in primis la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) – e da alcuni settori consistenti della borghesia e delle destre, che fin da giugno si sono opposte alla proposta governativa, poi ritirata, di tassare le grandi eredità (leggi e leggi): come ha scritto la sempre acuta Geraldina Colotti sul Manifesto, «le destre sono insorte, subito raggiunte da quelle organizzazioni che, apparentemente, sembrano contestare la gestione Correa da sinistra, ma che non si fanno scrupolo di aprire la strada a quei settori ansiosi di riprendere i propri privilegi». Si è trattato di proteste – in realtà ben poco consistenti dal punto di vista numerico, visto il consenso maggioritario di cui gode Correa nel paese e, in particolare, negli strati popolari e proletari – che hanno fatto ipotizzare al governo ecuadoriano (leggi) e a quello venezuelano (leggi) un nuovo tentativo di colpo di stato, dopo quello di cui Correa è stato vittima nel 2010. Le parole di Juan Meriguet, dirigente della governativa Alianza PAIS (Ap), sono state chiare:

Durante le scorse settimane, sono state frequenti le notizie delle proteste, in Ecuador, contro il governo di Correa promosse da alcune organizzazioni indigene – in primis la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) – e da alcuni settori consistenti della borghesia e delle destre, che fin da giugno si sono opposte alla proposta governativa, poi ritirata, di tassare le grandi eredità (leggi e leggi): come ha scritto la sempre acuta Geraldina Colotti sul Manifesto, «le destre sono insorte, subito raggiunte da quelle organizzazioni che, apparentemente, sembrano contestare la gestione Correa da sinistra, ma che non si fanno scrupolo di aprire la strada a quei settori ansiosi di riprendere i propri privilegi». Si è trattato di proteste – in realtà ben poco consistenti dal punto di vista numerico, visto il consenso maggioritario di cui gode Correa nel paese e, in particolare, negli strati popolari e proletari – che hanno fatto ipotizzare al governo ecuadoriano (leggi) e a quello venezuelano (leggi) un nuovo tentativo di colpo di stato, dopo quello di cui Correa è stato vittima nel 2010. Le parole di Juan Meriguet, dirigente della governativa Alianza PAIS (Ap), sono state chiare:

Nell’arco di forze che appoggia la coalizione Alianza Pais vi sono molte componenti marxiste-leniniste e di estrema sinistra, ma è una dialettica tutta interna al cambiamento che si è messo in moto con la revolucion ciudadana. Esiste poi una piccola componente dogmatica che avanza rivendicazioni corporative e che scende in piazza con l’oligarchia, senza tener conto che la rivoluzione è un processo, si costruisce ogni giorno e con una rappresentanza vera.

Page 425 of 610