Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 4140

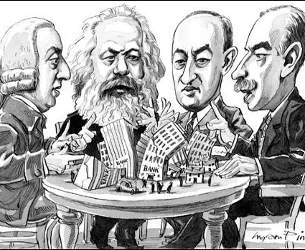

Che cosa resta del marxismo italiano tra mode culturali e militanza politica1

Tommaso Baris

Il recente volume, La crisi del soggetto. Marxismo e filosofia negli anni Settanta ed Ottanta, curato dal presidente della Fondazione Istituto Gramsci di Roma Giuseppe Vacca ed apparso per le edizioni Carocci, nel 2015, si propone un compito estremamente arduo: rispondere cioè alla domanda che lo stesso Vacca si pone nella prefazione: «come mai nei primi anni Settanta pareva che il marxismo vivesse una stagione ricca di promesse ed ambizioni, e dieci anni dopo sembrava che non ne sopravvivesse più nulla?».2

Il recente volume, La crisi del soggetto. Marxismo e filosofia negli anni Settanta ed Ottanta, curato dal presidente della Fondazione Istituto Gramsci di Roma Giuseppe Vacca ed apparso per le edizioni Carocci, nel 2015, si propone un compito estremamente arduo: rispondere cioè alla domanda che lo stesso Vacca si pone nella prefazione: «come mai nei primi anni Settanta pareva che il marxismo vivesse una stagione ricca di promesse ed ambizioni, e dieci anni dopo sembrava che non ne sopravvivesse più nulla?».2

Detto altrimenti, il volume, frutto di diversi seminari ed incontri pubblici tenuti in maniera sinergica dalla Fondazione Gramsci e dalla Scuola Normale di Pisa coinvolgendo filosofi, storici, scienziati politici e sociologi della politica, cerca di indagare lo sviluppo del marxismo in Italia tra la metà degli anni Settanta sino ai primi anni Ottanta, provando a comprendere come quello che sembrava un indiscutibile ed inattaccabile primato politico-culturale (nonché capace di fare mercato, almeno quello editoriale) sia rapidamente tramontato con l’inizio del declino politico del Pci, portando ad una rinnovata e riproclamata definitiva crisi e morte del marxismo stesso. Quest’ultima peraltro, nel nostro panorama politico e culturale del nostro paese, è durata a lungo, almeno sino a qualche anno fa, quando invece, complice la nuova profonda crisi economica che ha investito l’Occidente capitalistico a partire dai mutui sub-prime americani, la riflessione storico-politico del Moro è tornata ad essere di grande attualità, producendo una ennesima riscoperta e nuova attenzione anche editoriale, come dimostrano le numerose recenti pubblicazioni dedicate al marxismo nelle sue varie forme.3

- Details

- Hits: 2467

La grande confusione della legge elettorale

di Militant

Neanche il tempo di passare al vaglio della Corte Costituzionale (o forse proprio grazie alla soffiata di qualche giudice costituzionale amico), e già l’Italicum è in via di superamento. Il dibattito intorno alla futura legge elettorale è però esemplare, racchiude cioè nel suo piccolo la scomparsa della sinistra dalla politica generale. E’ infatti un dibattito in cui apparentemente ci si scanna tra acerrimi nemici, ma nessuna delle proposte di revisione si avvicina a quella che dovrebbe essere una legge elettorale “di sinistra”, cioè democratica nella sostanza e non solo nel chiacchiericcio neoliberale quotidiano. Le varie proposte appaiono tutte interne ad un sistema di valori neoliberale fondato sul sacro principio della “governabilità”, bene supremo a cui tutti i ragionamenti dovrebbero ricondursi. L’Italicum, come dovremmo ormai sapere, è una legge altamente distorsiva, nonostante sia, in teoria, una legge elettorale proporzionale. Questo smonta il primo e principale artificio retorico del ceto liberale in guerra contro ogni ipotesi di proporzionalità tra voti espressi ed eletti in parlamento. Secondo Angelo Panebianco (Corriere della Sera del 28 settembre),

Neanche il tempo di passare al vaglio della Corte Costituzionale (o forse proprio grazie alla soffiata di qualche giudice costituzionale amico), e già l’Italicum è in via di superamento. Il dibattito intorno alla futura legge elettorale è però esemplare, racchiude cioè nel suo piccolo la scomparsa della sinistra dalla politica generale. E’ infatti un dibattito in cui apparentemente ci si scanna tra acerrimi nemici, ma nessuna delle proposte di revisione si avvicina a quella che dovrebbe essere una legge elettorale “di sinistra”, cioè democratica nella sostanza e non solo nel chiacchiericcio neoliberale quotidiano. Le varie proposte appaiono tutte interne ad un sistema di valori neoliberale fondato sul sacro principio della “governabilità”, bene supremo a cui tutti i ragionamenti dovrebbero ricondursi. L’Italicum, come dovremmo ormai sapere, è una legge altamente distorsiva, nonostante sia, in teoria, una legge elettorale proporzionale. Questo smonta il primo e principale artificio retorico del ceto liberale in guerra contro ogni ipotesi di proporzionalità tra voti espressi ed eletti in parlamento. Secondo Angelo Panebianco (Corriere della Sera del 28 settembre),

“i fautori del No alla riforma costituzionale si stanno schierando a favore di un sistema elettorale proporzionale. A suo modo è una cosa lodevole. E’ giusto infatti che chi sia a favore della conservazione costituzionale, della conservazione della Costituzione così come essa è, sia anche un nostalgico del ritorno al proporzionale”.

- Details

- Hits: 2271

Non c’è crisi in Paradiso

Paradossi e identità di classe nell’America di Obama e di Trump

di Fabrizio Salmoni*

Le cronache elettorali dagli Usa dipingono superficialmente la campagna per le presidenziali come se fosse un evento sportivo. Cosi facendo, il giornalismo italiano si conforma a quello internazionale contribuendo ad assuefare le menti all’idea che anche uno degli eventi politici più importanti per il mondo sia uno spettacolo in cui contano i singoli individui, i loro errori, i loro umori, le cartelle cliniche. Ai candidati si attribuiscono i favori o le preferenze di ampie categorie del corpo civile: le minoranze, le lobbies, le etnie, la comunità finanziaria, quelle religiose, i gruppi sociali peculiari dei vari Stati, ecc. Un minestrone di ingredienti indistinti in cui le classi sociali vengono identificate essenzialmente con la dicotomia colletti blu e bianchi e “mondo delle imprese” (corporate world) mentre di middle class si parla per segnalarne la centralità “elettorale”, la perdita di potere d’acquisto, la sua discesa nella scala sociale.

Le cronache elettorali dagli Usa dipingono superficialmente la campagna per le presidenziali come se fosse un evento sportivo. Cosi facendo, il giornalismo italiano si conforma a quello internazionale contribuendo ad assuefare le menti all’idea che anche uno degli eventi politici più importanti per il mondo sia uno spettacolo in cui contano i singoli individui, i loro errori, i loro umori, le cartelle cliniche. Ai candidati si attribuiscono i favori o le preferenze di ampie categorie del corpo civile: le minoranze, le lobbies, le etnie, la comunità finanziaria, quelle religiose, i gruppi sociali peculiari dei vari Stati, ecc. Un minestrone di ingredienti indistinti in cui le classi sociali vengono identificate essenzialmente con la dicotomia colletti blu e bianchi e “mondo delle imprese” (corporate world) mentre di middle class si parla per segnalarne la centralità “elettorale”, la perdita di potere d’acquisto, la sua discesa nella scala sociale.

Chi qui in Europa segue più attentamente le cronache della contesa americana con un occhio criticamente smaliziato non può evitare di notarne il paradosso più evidente: un elettorato fatto prevalentemente di bianchi poveri a forte componente operaia e contadina voterà in massa contro i propri interessi per un candidato miliardario portandolo probabilmente alla presidenza. Come può accadere? Cosa può aver rovesciato i tradizionali ruoli di rappresentanza politica tra i due maggiori partiti?

- Details

- Hits: 3405

Il tema del lavoro secondo Karl Marx

di Giulio Di Donato

Per Marx la libertà comunista non è l’uscita dal lavoro ma il superamento del lavoro determinato da una necessità eteronoma ed etero-finalistica

Il lavoro dovrebbe essere, agli occhi di Marx, “manifestazione di libertà”, “oggettivazione/realizzazione del soggetto”, “libertà reale”. In tutte le forme storiche succedutesi, il lavoro ha però sempre avuto (quale lavoro schiavistico, servile, salariato) un carattere “repellente”, è stato sempre “lavoro coercitivo esterno”. In altre parole, non si sono mai create le condizioni soggettive ed oggettive che gli permettessero di diventare “attraente”, di costituire “l’autorealizzazione dell’individuo”. [1]

Il lavoro dovrebbe essere, agli occhi di Marx, “manifestazione di libertà”, “oggettivazione/realizzazione del soggetto”, “libertà reale”. In tutte le forme storiche succedutesi, il lavoro ha però sempre avuto (quale lavoro schiavistico, servile, salariato) un carattere “repellente”, è stato sempre “lavoro coercitivo esterno”. In altre parole, non si sono mai create le condizioni soggettive ed oggettive che gli permettessero di diventare “attraente”, di costituire “l’autorealizzazione dell’individuo”. [1]

Perché si ritorni alla sua vera e profonda essenza, deve cessare di essere lavoro “antitetico” e divenire “libero”. Ciò non significa, ribadisce Marx, che esso possa diventare, come vorrebbe Fourier, un mero gioco; un “lavoro realmente libero, per es. comporre, è al tempo stesso la cosa maledettamente più seria di questo mondo, lo sforzo più intensivo che ci sia”. E tanto più serio e intensivo sarà il lavoro quando esso diventerà veramente “universale”, cioè processo di produzione consapevolmente istituito e controllato dagli uomini “come attività regolatrice di tutte le forze naturali”. [2]

Certamente anche l’animale produce. Si fabbrica un nido, delle abitazioni, come fanno le api, i castori, le formiche, ecc.

- Details

- Hits: 3748

Per un'etica del riconoscimento

Ciò che è vivo e ciò che è morto nell'opera di Karl Marx

Paolo Bartolini intervista Roberto Finelli

Nel suo profondo e originale lavoro di studio sul pensiero di Marx ha mosso delle critiche radicali all'antropologia implicita del filosofo di Treviri. Può dirci, secondo lei, quali sono gli aspetti ancora attuali della critica marxiana e quali, invece, vanno ormai abbandonati senza rimpianto?

Nel suo profondo e originale lavoro di studio sul pensiero di Marx ha mosso delle critiche radicali all'antropologia implicita del filosofo di Treviri. Può dirci, secondo lei, quali sono gli aspetti ancora attuali della critica marxiana e quali, invece, vanno ormai abbandonati senza rimpianto?

Proverei a rispondere a questa prima, classica, domanda su ciò che è vivo e ciò che è morto nell'opera di Karl Marx attraverso il riferimento ai due titoli dei miei libri che scandiscono i miei studi sul pensiero marxiano: Un parricidio mancato (Boringhieri) del 2005 e Un parricidio compiuto (Jaca Book) del 2014 (entrambi già impliciti e anticipati nel mio libro più sinteticamente generale su Marx del 1987, Astrazione e dialettica dal romanticismo al capitalismo. Saggio su Marx, Bulzoni, Roma). Nel Parricidio mancato ho voluto evidenziare quanto la foga del ribellismo giovanile unita a una non profonda conoscenza della filosofia di Hegel, comune a una buona parte del movimento dello Junghegelianismus degli anni '30 e '40 dell'800, abbiano sollecitato Marx a un troppo facile e corrivo rovesciamento dell'idealismo di quello Hegel che, con la sua collocazione dal 1818 all'Università di Berlino, era divenuto il pontefice massimo, assai più che l'amico-nemico Schelling, della filosofia e della cultura tedesca postkantiana.

Uccidere quel padre metaforico significava, sul piano più proprio del confronto tra singole individualità, superarlo nel primato dell'egemonia filosofica, così come, sul piano più largamente culturale e politico, rovesciare lo spirito nella materia, la teoria nella prassi, la filosofia contemplativa e speculativa nell'azione del proletariato rivoluzionario.

- Details

- Hits: 2681

Lauree “inutili”, dopo un anno Stefano Feltri continua a sbagliare

di Antonio Scalari

L'anno scorso Stefano Feltri, vicedirettore del Fatto Quotidiano, commentando i dati di una ricerca sul ritorno economico degli studi universitari pubblicata dal centro studi di Bruxelles CEPS, aveva esposto la propria personale visione sul rapporto tra Università e mondo del lavoro e sulla utilità, o meno, di intraprendere alcuni percorsi di studio.

L'anno scorso Stefano Feltri, vicedirettore del Fatto Quotidiano, commentando i dati di una ricerca sul ritorno economico degli studi universitari pubblicata dal centro studi di Bruxelles CEPS, aveva esposto la propria personale visione sul rapporto tra Università e mondo del lavoro e sulla utilità, o meno, di intraprendere alcuni percorsi di studio.

Il vicedirettore metteva in guardia i futuri universitari dal rischio di studiare "ciò che piace", invece che ciò che è utile a trovare un lavoro (solo i ricchi possono permettersi di dedicarsi a ciò per cui si sentono portati, scriveva). Denunciava che «in Italia studiamo le cose sbagliate» e che il sistema universitario italiano «fa un po' schifo». Instillava, perciò, sensi di colpa in chi decide di iscriversi ad alcune lauree. E, saltando dalle scelte personali a quelle collettive, invitava la comunità a riflettere sull'opportunità di «sussidiare pesantemente» lauree che «producono disoccupati».

Valigia Blu aveva risposto a Feltri e aveva dimostrato che le sue considerazioni sull'Università, sulle scelte che motivano i percorsi di studio e sul carattere di chi si iscrive ad alcune lauree erano espressione di una visione superficiale. Ma non solo, aveva anche dimostrato che la sua lettura dello studio del centro CEPS era arbitraria e affrettata (come aveva rilevato anche una delle autrici della ricerca).

- Details

- Hits: 3220

E se il lavoro fosse senza futuro? (Appendice)

Perché la crisi del capitalismo e quella dello stato sociale trascinano con sé il lavoro salariato

Giovanni Mazzetti

Quaderno Nr. 8/2016 - Formazione online - Periodico di formazione on line a cura del centro studi e iniziative per la riduzione del tempo individuale di lavoro e per la redistribuzione del lavoro sociale complessivo

Presentazione Ottavo quaderno di formazione on line

Pubblichiamo l'appendice delle cinque pubblicazioni di "E se il lavoro fosse senza futuro? Perché la crisi del capitalismo e quella dello stato sociale trascinano con sé il lavoro salariato".

Qui, qui, qui, qui, qui le parti precedenti.

Appendice

Perché la metafora della “fine del lavoro” è sbagliata

E’ ovvio che, dopo aver concluso il nostro cammino, non possiamo sottrarci ad un confronto più puntuale con le argomentazioni di coloro che hanno proposto una teoria della “fine del lavoro”. Come il lettore si sarà reso conto, pur distinguendoci da loro abbiamo sin qui difeso la posizione di quanti si sono addensati attorno a quell’ipotesi.1 Se ci ha letto con l’indispensabile approccio critico, oltre che con la necessaria dose di pazienza, a questo punto dovrebbe sorgergli spontanea una domanda: ma se la teoria della “fine del lavoro” non è una “emerita bufala”, se non corrisponde alla mera “proiezione utopistica di fantasie” da parte di visionari, per quale ragione, dopo esser comparsa sulla scena, si è consumata come una meteora, fino a dissolversi nel nulla?2

- Details

- Hits: 2359

La sussunzione del sapere vivo, ovvero la governance del lavoro cognitivo

di Andrea Fumagalli

I recenti fatti di repressione diretta della libertà di ricerca non ci devono far dimenticare che nella realtà quotidiana l’attività di ricerca è sempre più sottoposta a forme di condizionamento e di indirizzo tanto più potenti quanto maggiore è la sua importanza nel processo di accumulazione e valorizzazione capitalistica e quindi nella gestione del comando sociale.

I recenti fatti di repressione diretta della libertà di ricerca non ci devono far dimenticare che nella realtà quotidiana l’attività di ricerca è sempre più sottoposta a forme di condizionamento e di indirizzo tanto più potenti quanto maggiore è la sua importanza nel processo di accumulazione e valorizzazione capitalistica e quindi nella gestione del comando sociale.

Nell’attuale capitalismo bio-cognitivo, la conoscenza svolge un ruolo nevralgico, sia nel momento della sua generazione (economie di apprendimento) che nella fase di trasmissione e diffusione (economie di rete). La conoscenza è, da questo punto di vista, sia un input che un output. E strumento di produzione (espressione del comune – al singolare – come metodo, appunto, di produzione) e nello stesso tempo bene comune. Da questo punto di vista il controllo della generazione della conoscenza così come il controllo della sua trasmissione/diffusione rappresentano dei cardini imprescindibili per la governance del processo produttivo e del mercato del lavoro.

Tale governance si sviluppa a più livelli, che, in questa sede, ci limitiamo semplicemente a elencare, scusandoci per la schematicità.

- Details

- Hits: 4954

Immigrazione e capitale

di Maximilian Forte

Pubblichiamo la traduzione dell’importante articolo di Maximilian Forte su Zero Anthropology – già segnalato dal prof. Alberto Bagnai su Goofynomics – in cui l’antropologo italo-canadese analizza impietosamente la svolta storica cui stiamo assistendo: la scomparsa della sinistra dal panorama del futuro. Concentrandosi sul caso degli Stati Uniti, egli fa un ritratto impietoso di una sinistra doppiamente ipocrita che rincorre i liberisti sul loro stesso piano abdicando totalmente ai suoi valori. Una sinistra che da un lato difende un’immigrazione senza limiti, dimenticando che questo significa generare una guerra tra poveri le cui prime vittime sono le classi locali meno abbienti assieme agli immigrati stessi. Dall’altro lato, una sinistra che tace sulle cause delle migrazioni: le invasioni e i bombardamenti dell’occidente. E’ ora di porre il tema dell’immigrazione al centro del dibattito politico, senza ipocrisie

L’immigrazione, a torto o a ragione, è diventata uno dei temi più dibattuti nell’attuale scontro politico in Europa e Nord America. Forse esagerando, il ruolo dell’imigrazione è considerato un fattore centrale per la scelta del Brexit nel Regno Unito, e per l’ascesa del movimento “America First” di Trump negli Stati Uniti. Sembra oggi impossibile poter discutere serenamente sull’immigrazione, senza che nel dibattito entrino in gioco ogni sorta di ordini del giorno, preconcetti, insinuazioni e ricriminazioni. Attori e interessi di ogni tipo rivendicano una voce nel dibattito, dall’identità e sicurezza nazionale al multiculturalismo, ai diritti umani, al cosmopolitismo globalista. Al contrario, ciò che viene generalmente ignorato nei dibattiti pubblici è una discussione della politica economica dell’immigrazione ed in particolar modo una critica del ruolo dell’immigrazione nel sostenere il sistema capitalista.

L’immigrazione, a torto o a ragione, è diventata uno dei temi più dibattuti nell’attuale scontro politico in Europa e Nord America. Forse esagerando, il ruolo dell’imigrazione è considerato un fattore centrale per la scelta del Brexit nel Regno Unito, e per l’ascesa del movimento “America First” di Trump negli Stati Uniti. Sembra oggi impossibile poter discutere serenamente sull’immigrazione, senza che nel dibattito entrino in gioco ogni sorta di ordini del giorno, preconcetti, insinuazioni e ricriminazioni. Attori e interessi di ogni tipo rivendicano una voce nel dibattito, dall’identità e sicurezza nazionale al multiculturalismo, ai diritti umani, al cosmopolitismo globalista. Al contrario, ciò che viene generalmente ignorato nei dibattiti pubblici è una discussione della politica economica dell’immigrazione ed in particolar modo una critica del ruolo dell’immigrazione nel sostenere il sistema capitalista.

Prima di proseguire, dobbiamo innanzitutto smontare alcune tattiche di distrazione, spesso usate nel dibattito pubblico, che purtroppo confondono troppe persone. Primo: essere contrario all’immigrazione non rende una persona razzista. Le due cose non sono consequenzali. Essere razzista significa adottare una visione dell’umanità ordinata in base a delle differenze biologiche, che si immagina stabiliscano una gerarchia. Preferire “i propri simili” (qualsiasi cosa significhi) potrebbe essere la base di un certo etnocentrismo, ma non necessariamente del razzismo in quanto tale.

- Details

- Hits: 2395

La questione curda, ieri ed oggi

di Samir Amin

Il caos politico che domina la scena in Medio Oriente si esprime tra l'altro, nell'emergere violento della questione curda. Come possiamo analizzare, in queste nuove condizioni, la portata della rivendicazione dei Curdi (autonomia? Indipendenza? Unità?)? E possiamo dedurre dall'analisi che questa rivendicazione debba essere sostenuta da tutte le forze democratiche e progressiste della regione e del mondo?

Il caos politico che domina la scena in Medio Oriente si esprime tra l'altro, nell'emergere violento della questione curda. Come possiamo analizzare, in queste nuove condizioni, la portata della rivendicazione dei Curdi (autonomia? Indipendenza? Unità?)? E possiamo dedurre dall'analisi che questa rivendicazione debba essere sostenuta da tutte le forze democratiche e progressiste della regione e del mondo?

Una grande confusione domina il dibattito su questo tema. La ragione è, a mio avviso, l'allineamento della maggior parte degli attori e degli osservatori dietro ad una visione non storica di questa questione, così come di altre. Il diritto dei popoli all'autodeterminazione è stato innalzato a diritto assoluto, che vorremmo fosse mantenuto valido per tutti e in tutti i tempi (presenti e futuri), così come per il passato. Questo diritto è considerato come uno dei diritti collettivi tra i più fondamentali, al quale si dà di solito più importanza che agli altri diritti collettivi di portata sociale (diritto al lavoro, all'educazione, alla sanità, alla partecipazione politica ecc..).

D'altra parte i soggetti di questo diritto assoluto non sono definiti in maniera precisa; il soggetto di questo diritto può essere “una comunità” qualunque, maggioritaria o minoritaria all'interno delle frontiere di uno stato o di una delle sue province; questa comunità che si definisce essa stessa come “particolare” per lingua o religione per esempio; e si proclama, a torto o a ragione, vittima di una discriminazione, se non di un'oppressione.

- Details

- Hits: 5135

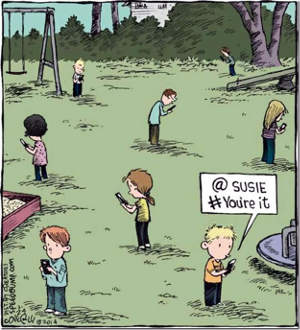

La società dello smartphone

di Nicole M. Aschoff

Sotto molti aspetti, l'automobile è stata la merce che ha caratterizzato il 20° secolo. La sua importanza non proveniva dal suo virtuosismo tecnologico o dalla sofisticatezza della catena di montaggio, bensì dalla sua capacità di riflettere e modellare la società. Il modo secondo cui si producevano, si consumavano, si usavano e si regolamentavano le automobili costituiva una finestra sul capitalismo stesso del 20° secolo - uno sguardo d'insieme su come il sociale, il politico e l'economico si intrecciavano ed entravano in collisione.

Sotto molti aspetti, l'automobile è stata la merce che ha caratterizzato il 20° secolo. La sua importanza non proveniva dal suo virtuosismo tecnologico o dalla sofisticatezza della catena di montaggio, bensì dalla sua capacità di riflettere e modellare la società. Il modo secondo cui si producevano, si consumavano, si usavano e si regolamentavano le automobili costituiva una finestra sul capitalismo stesso del 20° secolo - uno sguardo d'insieme su come il sociale, il politico e l'economico si intrecciavano ed entravano in collisione.

Adesso, in un periodo caratterizzato dalla finanziarizzazione e dalla globalizzazione, nel quale la "informazione" è la regina, l'idea che una qualche merce possa definire un'epoca potrebbe apparire antiquata. Ma le merci oggi non sono meno importanti, e le relazioni delle persone con queste merci rimangono centrali ai fini della comprensione della società. Se l'automobile è stata fondamentale per comprende l'ultimo secolo, lo smartphone è la merce che definisce la nostra epoca.

Al giorno d'oggi le persone perdono parecchio tempo con i loro telefoni cellulari. Durante il giorno, lo controllano continuamente e se lo tengono sempre vicino al proprio corpo. Ci dormono accanto, lo portano in bagno, e lo guardano mentre camminano, mangiano, studiano, lavorano, mentre aspettano e mentre guidano. Il 20% dei giovani adulti ammette di controllare il proprio telefono perfino mentre fanno sesso.

Qual è il significato del fatto che le persone sembra che abbiano un cellulare in mano o in tasca dovunque vadano, per tutto il giorno?

- Details

- Hits: 2545

Rottamare il verbo euro liberista

di Carlo Formenti

Dopo gli interventi di Brancaccio, Iodice, Fazi e Grazzini proseguiamo il nostro dibattito sull'Europa pubblicando la recensione di Carlo Formenti al volume "Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa" con saggi di Aldo Barba, Massimo D’Angelillo, Steffen Lehndorff, Leonardo Paggi e Alessandro Somma, appena uscito da DeriveApprodi. A seguire anticipiamo il testo di Leonardo Paggi dell'introduzione che apre il volume

Agli osservatori più attenti non dev’essere sfuggito che l’inopinata conversione del Presidente del consiglio Renzi al partito dei critici dell’Europa contiene una buona dose di messa in scena (attaccare l’austerità, se nel contempo si ribadisce l’impegno a rispettare i vincoli Ue in materia, suona poco credibile).

Agli osservatori più attenti non dev’essere sfuggito che l’inopinata conversione del Presidente del consiglio Renzi al partito dei critici dell’Europa contiene una buona dose di messa in scena (attaccare l’austerità, se nel contempo si ribadisce l’impegno a rispettare i vincoli Ue in materia, suona poco credibile).

Pur subodorando la teatralizzazione – che mira a captare il consenso di un elettorato irritato con le oligarchie europee – i media, i quali non cessano di diffondere il verbo euro liberista, si sono premurati di invitare alla prudenza, celebrando le virtù del modello tedesco e invitando a non mollare la presa sulla barra del timone, onde non perdere la scia della nave ammiraglia pilotata da Frau Merkel. Ma quali sarebbero le “virtù” in questione? Assai meglio dei media, ce lo spiega un libro a più mani (scrivono Aldo Barba, Massimo D’Angelillo, Steffen Lehndorff, Leonardo Paggi e Alessandro Somma) appena uscito da DeriveApprodi: Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa.

Il modello tedesco, imposto a tutti gli stati membri della Ue con le buone o con le cattive (per le cattive vedi il caso greco), si fonda sull’assoluta priorità attribuita alla lotta all’inflazione e all’equilibrio di bilancio (l’ultimo obiettivo, sancito dai trattati, è stato perfino integrato in alcuni ordinamenti costituzionali, fra cui il nostro).

- Details

- Hits: 2522

La nostra infrastruttura logistica

Spazi metropolitani e processi transnazionali

di ∫connessioni precarie

Sul fronte orientale non c’è niente di nuovo. L’opposizione dei paesi dell’est al migration compact mostra che il tentativo di risolvere la crisi centralizzando la decisione politica all’interno dell’Unione è fallito prima ancora di nascere. Anche a ovest d’altra parte l’austerità continua a essere affermata come la pietra angolare del governo dell’Unione, sebbene i singoli Stati stiano progressivamente forzandone i confini. Anche qui niente di nuovo, si potrebbe dire: a est come a ovest i confini dell’Unione sono continuamente violati. L’Unione europea non è quel Moloch unitario che alcuni immaginano e che essa stessa pretende di rappresentare. Le crepe della sua disgregazione sono le stesse che migranti, precarie e operai cercano quotidianamente di allargare per garantirsi una vita migliore. Tanto per Bruxelles quanto per i singoli Stati, però, il governo dell’austerità e quello della mobilità sono due facce della stessa medaglia. Mentre la Commissione cerca di imporre un sistema coordinato per tutta l’UE, gli Stati mettono in scena uno scontro che non intacca il governo neoliberale dell’Unione. Questo gioco delle parti è ormai parte integrante della costituzione materiale dell’Europa e dei suoi Stati e, anche laddove la sovranità nazionale è invocata a viva voce, il dispotismo del capitale è imposto attraverso il predominio incontrastato degli esecutivi. È ormai chiaro che la presunta difesa delle prerogative sovrane non è che un’articolazione delle politiche di austerità, il cui prezzo viene costantemente pagato da precarie, operai e migranti.

Sul fronte orientale non c’è niente di nuovo. L’opposizione dei paesi dell’est al migration compact mostra che il tentativo di risolvere la crisi centralizzando la decisione politica all’interno dell’Unione è fallito prima ancora di nascere. Anche a ovest d’altra parte l’austerità continua a essere affermata come la pietra angolare del governo dell’Unione, sebbene i singoli Stati stiano progressivamente forzandone i confini. Anche qui niente di nuovo, si potrebbe dire: a est come a ovest i confini dell’Unione sono continuamente violati. L’Unione europea non è quel Moloch unitario che alcuni immaginano e che essa stessa pretende di rappresentare. Le crepe della sua disgregazione sono le stesse che migranti, precarie e operai cercano quotidianamente di allargare per garantirsi una vita migliore. Tanto per Bruxelles quanto per i singoli Stati, però, il governo dell’austerità e quello della mobilità sono due facce della stessa medaglia. Mentre la Commissione cerca di imporre un sistema coordinato per tutta l’UE, gli Stati mettono in scena uno scontro che non intacca il governo neoliberale dell’Unione. Questo gioco delle parti è ormai parte integrante della costituzione materiale dell’Europa e dei suoi Stati e, anche laddove la sovranità nazionale è invocata a viva voce, il dispotismo del capitale è imposto attraverso il predominio incontrastato degli esecutivi. È ormai chiaro che la presunta difesa delle prerogative sovrane non è che un’articolazione delle politiche di austerità, il cui prezzo viene costantemente pagato da precarie, operai e migranti.

- Details

- Hits: 2912

Prima che muoia la democrazia e inizi la guerra

di Piotr

Il rischio RefeRenzum e il rischio delle presidenziali USA sullo sfondo di una crisi mondiale

1. Il referendum e la democrazia in Italia

1. Il referendum e la democrazia in Italia

L'altra sera sono andato a un'assemblea pubblica a Roma sul prossimo referendum, indetta dal Movimento 5 Stelle. Presenziavano vari esponenti locali e nazionali del Movimento e il relatore era Ferdinando Imposimato, presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. Sala stracolma e giudice Imposimato scatenato contro chi tira le redini della politica mondiale, contro Renzi, contro Napolitano, contro Trump e - parole rarissime al giorno d'oggi - contro un governo che penalizza i settori più deboli della società.

Contro una "riforma" truffaldina della Costituzione che letteralmente, parole sue, lo "disgusta".

Un referendum a risposta suggerita

Così come è disgustosamente truffaldino il quesito che ci verrà sottomesso. Roba del tipo "Sei a favore della riforma del sistema bicamerale che farà risparmiare sui costi della politica?" [1]. E come fai a dire di NO? Non vuoi forse risparmiare sui costi della politica? Peccato due cose. La prima, non formale ma sostanziale, è che eventualmente a quella conclusione ci dovevo arrivare io, in piena libertà. La seconda è che è una balla.

- Details

- Hits: 2956

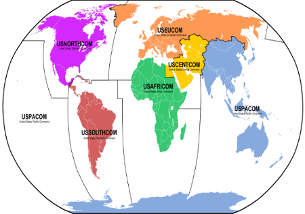

Il Fallimento della Dottrina Militare Americana?

di Federico Pieraccini

Analizzare la crescente insoddisfazione dei generali statunitensi verso i vertici politici di Washington, permette di gettare una nuova luce sulla direzione in cui procede la macchina militare Americana. In particolare è interessante osservare la futura programmazione bellica nell’ambito delle forze di terra, mare, aria, spazio e cyberspazio

Terminata la guerra fredda le forze armate statunitensi si ritrovarono senza un vero e proprio avversario paritetico, decidendo quindi progressivamente di cambiare strategia ed investimenti in materia di guerra e conflitti. Passarono dal possedere una vasta forza numerica pronta a combattere avversari dello stesso livello (URSS), con una programmazione militare specifica, ad una strategia focalizzata su avversari ibridi (milizie o forze regolari) o di taglio inferiore (Iraq, Siria, Afghanistan, Jugoslavia, Libia). La forza militare degli Stati Uniti iniziava quindi a mutare programmazione e tattiche, assolvendo alle richieste dei nuovi inquilini della casa Bianca, i famigerati Neocon. Seguendo una dottrina militare incentrata sul concetto di mondo unipolare, miravano alla dominazione globale.

Terminata la guerra fredda le forze armate statunitensi si ritrovarono senza un vero e proprio avversario paritetico, decidendo quindi progressivamente di cambiare strategia ed investimenti in materia di guerra e conflitti. Passarono dal possedere una vasta forza numerica pronta a combattere avversari dello stesso livello (URSS), con una programmazione militare specifica, ad una strategia focalizzata su avversari ibridi (milizie o forze regolari) o di taglio inferiore (Iraq, Siria, Afghanistan, Jugoslavia, Libia). La forza militare degli Stati Uniti iniziava quindi a mutare programmazione e tattiche, assolvendo alle richieste dei nuovi inquilini della casa Bianca, i famigerati Neocon. Seguendo una dottrina militare incentrata sul concetto di mondo unipolare, miravano alla dominazione globale.

E’ da quando agli inizi degli anni 90’ i decisori politici (policy-makers) a Washington si prefissarono l’obiettivo utopico di egemonia planetaria, che le forze armate USA hanno dovuto espandersi per creare nuovi centri di comando (USAFRICOM, USNORTHCOM), oltre a quelli già esistenti (USEUCOM, USNORTHCOM, USPACOM, USSOUTHCOM, USSOCOM, USSTRATCOM, USTRANSCOM), dislocandoli in ogni angolo del pianeta.

- Details

- Hits: 3066

La società dei devianti nell’epoca della prestazione

di Gioacchino Toni

Piero Cipriano, La società dei devianti. Depressi, schizoidi, suicidi, hikikomori, nichilisti, rom, migranti, cristi in croce e anormali d’ogni sorta (altre storie di psichiatria riluttante), Elèuthera, Milano, 2016, 248 pagine, € 15,00

Cipriano ha fatto dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), ove lavora, il luogo da cui tentare di capire chi sembra non sapere “stare al mondo”, dunque il luogo da cui, osservandone “gli scarti”, comprendere il mondo stesso, quel mondo cinico e spietato che non solo espelle chi non si adegua, ma è riuscito a renderlo produttivo attraverso le cliniche e, soprattutto, attraverso la chimico-dipendenza spacciata attraverso diagnosi comandate dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Cipriano ha fatto dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), ove lavora, il luogo da cui tentare di capire chi sembra non sapere “stare al mondo”, dunque il luogo da cui, osservandone “gli scarti”, comprendere il mondo stesso, quel mondo cinico e spietato che non solo espelle chi non si adegua, ma è riuscito a renderlo produttivo attraverso le cliniche e, soprattutto, attraverso la chimico-dipendenza spacciata attraverso diagnosi comandate dal Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Franco Basaglia e Franca Ongaro (La maggioranza deviante, 1971) sostengono che la società considera “devianti” tutti coloro che risultano improduttivi ed al fine di farli comunque partecipare al ciclo produttivo, occorre designarli, quanto più possibile, come “malati”. In tal modo il sistema della produzione può creare le sue cliniche, i suoi ospedali, i suoi “imprenditori della cura e della follia”. Rispetto agli anni ’70, sostiene Cipriano, “l’imprenditoria della salute, della malattia e della follia” è diventata molto più sofisticata. Grazie all’industria del farmaco ai luoghi fisici si sono sostituti, od affiancati, nuovi metodi di internamento.

«Dovremmo essere consapevoli, sostiene lo psichiatra inglese Derek Summerfield, che l’ordine politico-economico trae vantaggio quando le sofferenze e i disturbi, che probabilmente sono in rapporto con le sue pratiche o le sue scelte politiche, vengono spostati dallo spazio socio-politico, cioè pubblico e collettivo, a uno spazio mentale, ovvero a una dimensione privata e individuale. Da qui nasce l’ossessione, o la compulsione, o la pulsione, per la diagnosi che semplifica ogni cosa» (p. 14).

- Details

- Hits: 2183

L’università fra nuova proletarizzazione e paradigma dello zombie

di Federico Chicchi

Per chi abita l’Università da diverso tempo e, come me, secondo ruoli e prospettive differenti che sono progressivamente cambiate con il trascorrere degli anni, credo possa risultare piuttosto evidente che questa stessa istituzione, addirittura millenaria, ha subito negli anni recenti una severa e profonda trasformazione. In realtà non è il termine trasformazione quello più adatto a rendere conto di ciò che è accaduto e che sta ancora accadendo all’Università. Il concetto di trasformazione infatti richiama etimologicamente il superamento di una forma per lo più esteriore, qui si tratta invece di qualcosa che, pur implicando anche una nuova rappresentazione sociale dell’Università, mobilita e porta con sé un vero e proprio cambiamento di natura, qualcosa quindi che incide fino in fondo la sostanza, lo spirito del suo funzionamento. Per certi versi non sarebbe credo azzardato affermare che l’Università, almeno quella che eravamo abituati a frequentare, è morta ma non sepolta (per giocare un poco con la nostra lingua). Non è sepolta perché pur avendo completamente perso le funzioni educative e di produzione di un sapere teorico generale che prima (non senza problematicità, intendiamoci) la caratterizzavano, non solo mantiene e prolunga, stile tardo impero romano, le griglie gerarchiche e baronali di esercizio tradizionale, ma per certi versi esalta in modo nuovo il suo ruolo sociale ed economico. In che senso? Potremmo dire che si tratta di una nuova fenomenologia dell’istituzione che io definirei fenomenologia zombie.

Per chi abita l’Università da diverso tempo e, come me, secondo ruoli e prospettive differenti che sono progressivamente cambiate con il trascorrere degli anni, credo possa risultare piuttosto evidente che questa stessa istituzione, addirittura millenaria, ha subito negli anni recenti una severa e profonda trasformazione. In realtà non è il termine trasformazione quello più adatto a rendere conto di ciò che è accaduto e che sta ancora accadendo all’Università. Il concetto di trasformazione infatti richiama etimologicamente il superamento di una forma per lo più esteriore, qui si tratta invece di qualcosa che, pur implicando anche una nuova rappresentazione sociale dell’Università, mobilita e porta con sé un vero e proprio cambiamento di natura, qualcosa quindi che incide fino in fondo la sostanza, lo spirito del suo funzionamento. Per certi versi non sarebbe credo azzardato affermare che l’Università, almeno quella che eravamo abituati a frequentare, è morta ma non sepolta (per giocare un poco con la nostra lingua). Non è sepolta perché pur avendo completamente perso le funzioni educative e di produzione di un sapere teorico generale che prima (non senza problematicità, intendiamoci) la caratterizzavano, non solo mantiene e prolunga, stile tardo impero romano, le griglie gerarchiche e baronali di esercizio tradizionale, ma per certi versi esalta in modo nuovo il suo ruolo sociale ed economico. In che senso? Potremmo dire che si tratta di una nuova fenomenologia dell’istituzione che io definirei fenomenologia zombie.

- Details

- Hits: 2322

Olivi e l’usus pauper

Augusto Illuminati

La rivendicazione della povertà cristiana nel XIII secolo, dopo una lunga parentesi di oblio rispetto alle origini, cade in un’epoca non solo di ricchezza ecclesiastica ma di profonda feudalizzazione della Chiesa spinta sino alla simonia, assumendo un carattere di contrapposizione ereticale ma corrispondendo pure a tendenze interne dell’apparato a ridurre il tasso di corruzione e sottrarsi a ingerenze mondane nei propri ordinamenti.

La rivendicazione della povertà cristiana nel XIII secolo, dopo una lunga parentesi di oblio rispetto alle origini, cade in un’epoca non solo di ricchezza ecclesiastica ma di profonda feudalizzazione della Chiesa spinta sino alla simonia, assumendo un carattere di contrapposizione ereticale ma corrispondendo pure a tendenze interne dell’apparato a ridurre il tasso di corruzione e sottrarsi a ingerenze mondane nei propri ordinamenti.

Francesco ne è un buon esempio, nel suo sforzo di rivendicare e praticare una sequela della vita di Cristo, una forma di vita più che una regola, schivando una normatività che poteva procurargli accuse di eresia quali, dopo la sua morte, colpiranno i seguaci troppo radicali.

La Regula non bullata, stesa da Francesco stesso nel 1221, è assai ruvida e poco dottrinaria, condannando ogni sorta di proprietà, individuale e comune, e bandendo lo stesso maneggio del denaro, materiale o mediato da procuratori: perfino l’accettazione delle elemosine è permessa nel solo caso della cura dei malati e del soccorso ai lebbrosi. I frati Minori (cioè quasi minorenni giuridicamente incapaci) non devono svolgere compiti amministrativi, tanto meno diventare prelati, ma fornire soltanto lavoro manuale e subalterno, con salario in natura e mai monetario. La Regula bullata (1223) approvata da papa Onorio III, è più moderata, tanto che Francesco l’accetta (per i vantaggi del riconoscimento istituzionale) ma raccomandando che sia applicata alla lettera, sine glossa come ribadisce nel Testamento; in compenso vi è molto enfatizzata la sanctissima o altissima paupertas.

- Details

- Hits: 6014

Uscire dall'Euro? Un confronto

di Giorgio Lunghini e Sergio Cesaratto

Di seguito un intervento allarmato (e allarmistico?) di Lunghini, a cui risponde Cesaratto

Di seguito un intervento allarmato (e allarmistico?) di Lunghini, a cui risponde Cesaratto

Le conseguenze di un’uscita dall’euro

di Giorgio Lunghini

Qualche cifra sugli effetti di un abbandono della moneta comune per capire perché è meglio evitare

Vi è oggi un consenso unanime circa l’inadeguatezza dell’assetto istituzionale dell’Unione economica e monetaria (Uem), e soprattutto vi è una unanime e severa e fondata critica del suo armamentario di politica economica (per una rassegna delle diverse posizioni si può vedere il mio commento («L’euro: un destino segnato?»), Critica Marxista, marzo-giugno 2015). Differenti sono invece le valutazioni circa le conseguenze economiche e sociali di una eventuale uscita unilaterale dell’Italia dalla Uem – che taluni addirittura invocano. Questa a me pare questione di grande importanza, e qui riprendo le stime e la conclusione di Carluccio Bianchi (che faccio mie e che si possono trovare per esteso cercando su Google “lincei 2015 bianchi storia breve dopoguerra”).

- Details

- Hits: 2307

Difendere il canone (senza trasformarsi in Harold Bloom)

di Mimmo Cangiano

Un canone, quando giunto a stabilizzazione, è l’espressione culturale di un insieme di relazioni sociali che vogliono surrettiziamente veicolarsi come eterne; vogliono presentare come atemporali, mediante il loro riflesso culturale, i nessi storici (le lotte storiche) che le hanno prodotte. In seconda battuta, visto che la relazione fra reale e culturale è inevitabilmente dialettica, lo stesso canone ha il compito di stabilizzare la forma raggiunta da quelle medesime relazioni. Tale stabilizzazione è cioè un elemento di lotta politica dove il canone ha il compito di ribadire, si perdoni il pleonasmo, la vittoria dei vincitori, e di presentarla come storicamente insuperabile.

Un canone, quando giunto a stabilizzazione, è l’espressione culturale di un insieme di relazioni sociali che vogliono surrettiziamente veicolarsi come eterne; vogliono presentare come atemporali, mediante il loro riflesso culturale, i nessi storici (le lotte storiche) che le hanno prodotte. In seconda battuta, visto che la relazione fra reale e culturale è inevitabilmente dialettica, lo stesso canone ha il compito di stabilizzare la forma raggiunta da quelle medesime relazioni. Tale stabilizzazione è cioè un elemento di lotta politica dove il canone ha il compito di ribadire, si perdoni il pleonasmo, la vittoria dei vincitori, e di presentarla come storicamente insuperabile.

È un principio semplice, utile perché permette di separare con chiarezza due schieramenti politici. Marxismo, post-colonialismo, cultural studies, decostruzionismo, benché riferiscano ad elementi diversi per ciò che concerne la formazione del suddetto canone, si ritrovano d’accordo circa le ragioni e modalità della sua formazione. Sinistra e Destra sono qua divisibili cioè con relativa semplicità.

- Details

- Hits: 3109

L’economia è una scienza?

di Beneath Surface

Che l’economia non sia un scienza sperimentale in senso stretto è noto da oltre 200 anni. Non è possibile fare esperimenti “in vitro” tanto per vedere come reagirebbe l’economia se si variassero certi parametri invece di altri, e l’alternativa sarebbe tentare di farlo nella realtà, a rischio di un po’ di macelleria sociale.

Che l’economia non sia un scienza sperimentale in senso stretto è noto da oltre 200 anni. Non è possibile fare esperimenti “in vitro” tanto per vedere come reagirebbe l’economia se si variassero certi parametri invece di altri, e l’alternativa sarebbe tentare di farlo nella realtà, a rischio di un po’ di macelleria sociale.

È questo il motivo fondamentale che ha condotto i primi economisti a riflettere sui metodi aperti al teorico per studiare questa scienza sociale. Tanto che la prima riflessione economica tocca argomenti importanti per la filosofia della scienza, e in particolare l’epistemologia, la sua branca dedicata all’analisi della conoscibilità dei fenomeni e ai metodi per farne efficace ricerca.

John Stuart Mill delineò un approccio speculativo che continua a influenzare (malgrado i suoi quasi 200 anni e i progressi di statistica e matematica) il modo in cui il pensiero economico viene elaborato e prende forma. Mill partì dalla considerazione che vi sono molteplici correlazioni e influenze reciproche fra fattori transeunti che rendono difficile capire le relazioni che governano l’economia, rendendo arduo l’approccio tipico delle scienze empiriche: raccogliere una gran mole di dati dalle osservazioni e poi dedurne una teoria.

- Details

- Hits: 1833

La democrazia come doxa dei corpi vivi e come sistema di partiti

Risposta a Piccinelli

di Alfredo Morganti

Il testo che segue ci è stato inviato dall’autore come risposta all’articolo di Francesco Piccinelli uscito su questo sito, in merito all’ipotesi di una democrazia senza partiti e alle prospettive che potrebbe offrire l’intelligenza artificiale a riguardo. L’autore intende porre in risalto alcuni punti discutibili, che ritiene imprescindibili, che ha trovato nell’articolo di Piccinelli, accanto ad osservazioni stimolanti

1. “I partiti servono a mettere in contatto cittadini e istituzioni”. Attraverso di essi, “le domande che arrivano dall’esterno arrivano dove vengono prese le decisioni”. Così scrive Piccinelli. Osservo che i partiti, nel loro ruolo di ponte tra società civile e Stato, non possono limitarsi a raccogliere domande “che arrivano dall’esterno” per trasferirle tutte d’un pezzo, come un’eco, all’interno degli organi decisionali. I partiti sono soggetti che selezionano quelle domande, le organizzano e spesso ne propongono dialetticamente delle altre, alternative o laterali, e non possono affatto limitarsi al ruolo di passacarte. Questa visione unidirezionale è esattamente il portato ideologico attuale più forte della crisi dei partiti, e della convinzione diffusa che la voce dei cittadini sia il solo ed unico antecedente dell’azione politica, l’ascolto senza filtri dei partiti sia l’atto successivo e il ‘canale’ di trasmissione debba essere tutto a senso unico, direzionato dalla periferia al centro. No invece, perché se così fosse l’origine della crisi della democrazia rappresentativa sarebbe lampante. Generata dalla morte dei partiti ridotti a portavoce, passacarte appunto, e a comitati elettorali. La ‘rappresentanza’ muore, difatti, con la politica ridotta a marketing, con la personalizzazione mediale, con lo sciocco cortocircuito tra elettore e leadership.

1. “I partiti servono a mettere in contatto cittadini e istituzioni”. Attraverso di essi, “le domande che arrivano dall’esterno arrivano dove vengono prese le decisioni”. Così scrive Piccinelli. Osservo che i partiti, nel loro ruolo di ponte tra società civile e Stato, non possono limitarsi a raccogliere domande “che arrivano dall’esterno” per trasferirle tutte d’un pezzo, come un’eco, all’interno degli organi decisionali. I partiti sono soggetti che selezionano quelle domande, le organizzano e spesso ne propongono dialetticamente delle altre, alternative o laterali, e non possono affatto limitarsi al ruolo di passacarte. Questa visione unidirezionale è esattamente il portato ideologico attuale più forte della crisi dei partiti, e della convinzione diffusa che la voce dei cittadini sia il solo ed unico antecedente dell’azione politica, l’ascolto senza filtri dei partiti sia l’atto successivo e il ‘canale’ di trasmissione debba essere tutto a senso unico, direzionato dalla periferia al centro. No invece, perché se così fosse l’origine della crisi della democrazia rappresentativa sarebbe lampante. Generata dalla morte dei partiti ridotti a portavoce, passacarte appunto, e a comitati elettorali. La ‘rappresentanza’ muore, difatti, con la politica ridotta a marketing, con la personalizzazione mediale, con lo sciocco cortocircuito tra elettore e leadership.

- Details

- Hits: 4843

Figure della povertà

Francesco Raparelli intervista Toni Negri

Francesco Raparelli – In un volume sul materialismo (Kairòs, Alma Venus, Multitudo, manifestolibri, 2000), scritto nei primi anni del tuo tormentato ritorno in Italia, hai dedicato pagine di grande importanza (e bellezza) al tema della povertà. Figura che si colloca tra la singolare, ed eterna, disposizione del comune e l’amore come potenza ontologica per eccellenza. Il povero cui ti riferisci, però, non ha nulla a che fare con l’oggetto della cristiana carità, costituito dalla pena, è, piuttosto, soggetto biopolitico. Puoi chiarire meglio questa definizione?

Francesco Raparelli – In un volume sul materialismo (Kairòs, Alma Venus, Multitudo, manifestolibri, 2000), scritto nei primi anni del tuo tormentato ritorno in Italia, hai dedicato pagine di grande importanza (e bellezza) al tema della povertà. Figura che si colloca tra la singolare, ed eterna, disposizione del comune e l’amore come potenza ontologica per eccellenza. Il povero cui ti riferisci, però, non ha nulla a che fare con l’oggetto della cristiana carità, costituito dalla pena, è, piuttosto, soggetto biopolitico. Puoi chiarire meglio questa definizione?

Toni Negri – Questa definizione va afferrata da due punti di vista. Il primo è quello in cui si assume che il povero è effettivamente nudità, utilizzando un termine corrente del linguaggio filosofico odierno. Ed è concretamente miseria, ignoranza, malattia. Questa pesantezza corporea, intellettuale e morale della povertà è il punto che, innanzitutto, ci colpisce. Noi guardiamo il povero in questa occasione, con una tensione che non è – almeno per quanto mi riguarda – pietà, ma, piuttosto, curiosità. Interesse a comprendere il povero davanti a me e, insieme, a ricostruire la memoria del povero che sono stato. Che cos’è l’esser fuori, sul limite, sul margine? Non comporta una riflessione metafisica: il margine è completamente materiale. È appunto miseria corporea, malattia, ignoranza, incapacità di stare ai livelli di un sapere comune; è esclusione, per infiniti versi.

- Details

- Hits: 2145

La sinistra spagnola di fronte al dilemma dell’UE e dell’euro

di Diosdado Toledano*

Lo Stato spagnolo, composto da una pluralità di nazioni e popoli, attraversa —a seguito della crisi del bipartitismo che si è alternato al governo negli ultimi 30 anni— un periodo di instabilità politica. Il partito socialista che continua a dirsi di sinistra, assieme al PP e alle formazioni nazionaliste di destra, hanno condiviso le politiche di “risanamento” e di austerità imposte dalla "troika" negli ultimi anni. Per cui preferiamo parlare di sinistre nello Stato spagnolo.

Lo Stato spagnolo, composto da una pluralità di nazioni e popoli, attraversa —a seguito della crisi del bipartitismo che si è alternato al governo negli ultimi 30 anni— un periodo di instabilità politica. Il partito socialista che continua a dirsi di sinistra, assieme al PP e alle formazioni nazionaliste di destra, hanno condiviso le politiche di “risanamento” e di austerità imposte dalla "troika" negli ultimi anni. Per cui preferiamo parlare di sinistre nello Stato spagnolo.

L'influenza del passato “franchista” nell’illusione europeista

Sotto la prolungata dittatura fascista in Spagna, le "democrazie" europee, con il loro benessere e i loro diritti sociali, sono state un riferimento per una maggioranza dei cittadini di Spagna. Dopo la morte di Franco e la transizione dalla dittatura alla democrazia, l'incorporazione dello Stato spagnolo alla Comunità economica europea avvenuta il 1 gennaio 1986, ha avuto un ampio consenso sociale. Il sogno del consolidamento della democrazia parlamentare e, soprattutto, di raggiungere il tenore di vita dei paesi europei più sviluppati era quello della maggioranza dei cittadini. Tre anni dopo la moneta spagnola, la peseta, è stata incorporato nel meccanismo del Sistema monetario europeo; nel giugno del 1991, l'accordo di Schengen è stato firmato, e con esso l'apertura delle frontiere; nel 1992 viene firmato il trattato di Maastricht, con i suoi quattro requisiti di convergenza economica, il trattato che dà origine e nome all'Unione europea.

- Details

- Hits: 2406

Guerra sempre più globale e nuovo disordine mondiale

di Gianfranco Greco

“La guerra preme dappertutto, i conflitti facilmente emergono, lo sviluppo delle nuove tecnologie complica lo scenario… Però mi fa più paura quel che non succede di quel che succede. Per esempio, c’è molta gioventù disoccupata, che ora si sta rassegnando a vivere col reddito minimo, che si sta addormentando… e non lotta” (Josè Alberto Mujica, ex presidente dell’Uruguay)

L’orologio dell’apocalisse

L’orologio dell’apocalisse

Sebbene solo metaforico, il cosiddetto “Doomsday Clock” (Orologio dell’apocalisse) rileva quanti minuti mancano alla mezzanotte della guerra nucleare. Ebbene, questo segnatempo simbolico - ideato dagli scienziati del Bulletin of the AtomicScientists dell’Università di Chicago nel 1947 – ci dice di quanto la lancetta si sia spostata in avanti. Se nel 2012 alla mezzanotte mancavano 5 minuti, nel 2015 i minuti si sono ridotti a 3, la stessa cifra rilevata nel 1984, ossia in piena guerra fredda.

Pur coi limiti propri di una figurazione simbolica resta tuttavia il fatto che la ricerca in questione riesce a focalizzare appieno una realtà globale sempre più innervata di fattori critici insieme al loro corredo di esplosività latente.

Gli scienziati dell’Università di Chicago valutano la possibilità di una catastrofe riferendosi – come parametri presi in esame –al cambiamento climatico incontrollato, agli arsenali atomici e all’ammodernamento globale delle armi nucleari.

Ci si riferisce, in una, ad una potenziale guerra guerreggiata che, tuttavia, di per sè non esaurisce tutte le altre opzioni che, beninteso, vanno a costituire i prodromi dai quali scaturiscono, alla fine, gli scontri bellici tout court.

Page 387 of 614