Riletture sulla globalizzazione: Stiglitz, Rodrik, Sassen, …

di Alessandro Visalli

Per ripercorrere alcuni nodi cruciali attraverso testi presentati nel blog nel corso del tempo potrà essere utile guardare agli interventi sulla “globalizzazione” di Joseph Stiglitz e di Dani Rodrik, ma anche alle classiche analisi di Saskia Sassen e a qualche altro intervento significativo, come il testo di Moretti.

Per ripercorrere alcuni nodi cruciali attraverso testi presentati nel blog nel corso del tempo potrà essere utile guardare agli interventi sulla “globalizzazione” di Joseph Stiglitz e di Dani Rodrik, ma anche alle classiche analisi di Saskia Sassen e a qualche altro intervento significativo, come il testo di Moretti.

Stiglitz era stato da poco Capo Economista della Banca Mondiale quando scrive, nel 2002, un aspro libretto sulla globalizzazione del “Washington Consensus”, un libro a ridosso dello schock delle crisi asiatiche e dell’ampia ondata di turbolenze finanziarie che precedono e seguono: “La globalizzazione e i suoi oppositori”.

Ma torna sul tema con un altro libro nel 2006, “La globalizzazione che funziona”, nel quale intravede la tempesta che si avvicina. Il punto di attacco, sul quale torna spesso (ad esempio nel recente articolo “Il lato sbagliato della globalizzazione”) è l’analisi di accordi commerciali iniqui e distorsivi guidati dalle aziende multinazionali.

Dani Rodrik nel 2011 scrive un fondamentale libro sulla globalizzazione, che critica abbastanza aspramente la finzione che il libero mercato sia sempre a vantaggio di tutti e propone il suo famoso “trilemma”. È “La globalizzazione intelligente”. Ma sul tema tornerà spesso, di recente in alcuni importanti articoli sul libero scambio ed in un paper sull’uguaglianza globale e nazionale.

Enrico Moretti scrive nel 2012, un libro che ha avuto notevole risalto “La nuova geografia del lavoro” che letto in questo contesto può aggiungere concretezza all’analisi.

Quindi ci sono i fondamentali testi di Saskia Sassen, una delle più acute interpreti della mondializzazione da un punto di vista a cavallo tra geografia economica, economia politica, sociologia: il primo è “Città globali”, del 1991; quindi “Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal medioevo all’età globale”, del 2008; “Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale”, del 2014.

Qualche attenzione si può prestare anche al libro Yanis Varoufakis “Il Minotauro globale”,

Da un altro lato si potrebbe guardare, per dare conto del punto di vista neoliberale, il recente libro di Richard Baldwin “La grande convergenza”, ed i libri di Parag Khanna (in particolare “Connectography”, sui quali dovremo tornare con calma). E il libro di Michael Spence “La convergenza inevitabile”, del 2012.

Lo schema che propongo di porre al centro dell’attenzione è semplice; a partire almeno dagli anni settanta si rafforzano a vicenda:

1. una crisi degli assetti di potere mondiali, con l’egemonia americana sfidata dagli effetti della decolonizzazione ed i maggiori “costi di protezione” (l’esempio principe è la guerra del Vietnam) che ne conseguono. Per interrogarla in modo più profondo faremo delle letture, come indicato in “La grande Partita”.

2. l’avvio di una trasformazione strutturale profonda nelle tecnologie produttive, che si può sintetizzare nel termine “informatizzazione”, e che non è solo meccanizzazione ed automazione, ma soprattutto standardizzazione e comunicazione;

3. gli effetti di una crisi di accumulazione, per l’effetto della concorrenza e della pressione fiscale e sociale indotta dal mondo del lavoro, al termine di un lungo e vittorioso ciclo di lotte in tutto l’occidente, che determina una “insopportabile” (dal punto di vista del capitale) caduta del saggio di profitto;

4. le conseguenze di un’acuta crisi fiscale, che deriva dalla crescente difficoltà a gestire gli squilibri determinati dalla crescita e dalla trasformazione in corso dell’economia.

In modo molto pronunciato viene portata al centro della scena una élite in parte nuova, che organizza e attraverso la quale circola un nuovo potere in qualche modo selvaggio. Una capacità estrattiva che si manifesta con immane potenza attraverso il concatenamento di ruoli in strutture che contribuiscono anche a fare e definire nuove persone, insieme ai loro saperi e discorsi. In modo molto sintetico il potere di estrarre valore praticamente da ogni cosa, e di mercatizzare ogni rapporto, vede al centro un set di attori identificati dalla loro appartenenza ai circuiti della ‘alta finanza’ (l’attore centrale di ogni globalizzazione) e dell'industria monopolistica dedita all'esportazione, quelle che Crouch chiama “imprese giganti”. Ma anche gli “intellettuali”, in senso gramsciano che servono a connettere questo ristretto club (probabilmente nell'ordine di qualche decina di migliaia di persone) con quello che si potrebbe chiamare un ‘blocco sociale deflazionario’ che ne è la base effettiva. Questi “intellettuali” fungono, cioè, da relè (il termine è usato da Crozier nell'analisi delle organizzazioni) e possono essere individuati in alcuni strati politici trasversali, ovviamente dal sistema dei media, ma anche da molti tecnici strategici (come molti economisti, analisti, burocrati) che innervano e funzionalizzano le ‘vecchie’ strutture degli Stati Nazione. In questo modo si arriva probabilmente a qualche singolo milione di persone nel mondo (Castells li stima in cinque). Le arene in cui questo potere circola, e viene prodotto, sono organizzate dal principio centro/periferia.

Il ‘blocco sociale deflazionario’ è invece composto da coloro che per posizione nella distribuzione della ricchezza (rentiers) e struttura del reddito (fisso e garantito o da pensione), hanno interesse oggettivo ad una struttura economica rivolta a creare inflazione negativa o nulla, anche al prezzo di stagnazione e disoccupazione, che tanto non li tocca. A questo potrebbero appartenere almeno un centinaio di milioni di persone.

Sono per loro che i restanti miliardi vivono e soffrono nel distopico ‘mercato’ del lavoro contemporaneo.

Venendo al quadrilatero di fenomeni sinergici prima elencato:

- La prima tensione induce la potenza imperiale a cercare di spostare i costi di protezione sugli alleati (denunciando lo schema sul quale era stato impostato il dopoguerra), attraverso la rinuncia all’ancoraggio delle valute mondiali al dollaro (e di questo, in linea di principio, all’oro). Nel 1973 Nixon, per fottere gli alleati (come si esprimerà un senatore americano), dichiara unilateralmente la non convertibilità. Da allora un dollaro si può cambiare, andando alla FED, ma solo per un altro dollaro. Dopo alcuni anni di tensione valutaria e di disordine le politiche avviate da Reagan (e Volker, con la sua lotta all’inflazione e la politica dei tassi alti) richiamarono i capitali che negli anni cinquanta e sessanta sembravano utilmente diretti alla crescita del “terzo mondo”. Ma bisogna considerare tra gli effetti dei mutati rapporti di forza e della decolonizzazione anche l’incremento del costo delle materie prime, che monta in particolare ma non solo per il petrolio con la formazione dell’OPEC.

- La seconda tensione, nel contesto del campo della prima, crea la possibilità di organizzazioni produttive più flessibili e decentrate, e quindi anche di un radicale allargamento del campo di azione delle aziende più grandi e forti. Ma al contempo crea una sempre crescente disoccupazione tecnologica, che vede il numero degli addetti all’industria, nucleo emotivo e organizzativo della società “fordista”, calare costantemente ed irresistibilmente. E quelli al terziario ed alle attività di servizio di vario genere (sia nel settore pubblico sia nel privato) crescere. Uno degli effetti più importanti di questa trasformazione strutturale è la perdita di potere dei lavoratori e delle loro organizzazioni, ma anche dei partiti di massa che ad essi si riferivano. Quindi una mutazione nei rapporti di forza politici e nella stessa conformazione dei partiti politici (a sinistra la “terza via” di Blair e Clinton è espressione del tentativo di adattarsi a questa condizione).

- La terza tensione, che si mette in fase con le altre due, è il portato della stagflazione degli anni settanta ed insieme una delle cause, il capitale “sciopera” (come dice Streeck) fuggendo dagli investimenti e dalla repressione fiscale che in una prima fase viene tentata (sia in America, sia in Europa). La resa degli stati nazionali (anche dei potenti Stati Uniti d’America, per non parlare della Francia di Mitterrand o della Germania di Schroeder) porta all’avvio della lunga fase di deregolazione (a partire dal settore finanziario, al centro della fuga) che crea l’ambiente migliore per il recupero del saggio di profitto, a danno soprattutto del lavoro (cioè della quota salari, che da allora non recupera più gli incrementi di produttività in quasi tutti paesi e che perde circa il 10% rispetto alla quota profitti).

Questa soluzione “ad hoc”, strettamente adattiva ed a corto raggio, non progettata ma in qualche modo ‘trovata’, produce però le condizioni di base per la condizione di stagnazione-contrazione contemporanea, dato che distrugge le condizioni di sostenibilità della domanda interna in tutti i paesi “sviluppati”.

- La quarta tensione, che spesso viene vista isolatamente, è il portato delle precedenti. La funzione pubblica non riesce a tenere dietro alla velocità di queste trasformazioni e si trasforma da elemento propulsore ad essere accusata di essere il freno conservatore. Nelle condizioni di irresponsabilità e mondializzazione del capitale, inoltre, ha crescenti difficoltà a conservare l’equilibrio. Dunque fallisce nel contrastare ed attenuare gli effetti della trasformazione tecnologica in corso (e che accelera negli ultimi anni), con gravissime conseguenze sul piano della coesione e tenuta sociale (e politica).

Cinque anni simbolo possono essere citati in questo contesto: 1971, 1980 e 1989, 1995, 2001. Nel primo anno viene rotto l’accordo di Bretton Woods, nel secondo prende l’avvio la “rivoluzione reaganiana” (anticipata da quella della Thatcher), nel terzo crolla il sistema sovietico (poi completato nel 1991), nell’ultimo la chiusura del negoziato dell’Uruguay Round e la nascita del WTO, da ultimo nel 2001 la Cina entra nel WTO e parte la fase di accelerazione della mondializzazione.

Intorno a tali date e fenomeni ha preso forma un nuovo compromesso sociale a rapporti di forza invertiti, rispetto a quello del “welfare state”. Nel contesto di un’impostazione economica essenzialmente deflattiva, si crea la condizione per un allargamento della base produttiva, con il coinvolgimento di centinaia di milioni di nuovi lavoratori, che produce effetti molteplici sia sulla distribuzione sociale sia sui costi dei beni industriali e quindi sul consumo. A partire dagli anni settanta, e via via più velocemente, calano i prezzi relativi dei beni industriali di massa e questo, malgrado l’erosione del reddito della parte attiva della popolazione, crea sia una sensazione crescente di ricchezza diffusa sia il fenomeno sociale e culturale del “consumismo”. Dunque le condizioni per la creazione di un consenso su nuove basi: sul consumo anziché sul lavoro.

Questa trasformazione, incoraggiata dalla gestione del debito e del credito (a sua volta effetto logico e operativamente conseguente della presa di centro della finanza nel sistema di produzione-mondo post Bretton Woods e post deregolazione), crea le condizioni ideali per l’azione delle grandi aziende multinazionali che si moltiplicano in numero e capacità di influenza. In questi anni si verifica in sostanza un’esplosione dell’investimento diretto all’estero e, in conseguenza, di nuove aree economiche bersaglio di tali investimenti. Malgrado alcuni “incidenti” (come le crisi degli anni novanta nei paesi emergenti in centro e sudamerica, come nell’est asiatico), si afferma un “internazionalismo” capitalista che ha anche fortissime intonazioni morali e che determina una sorta di nuova “egemonia” culturale e politica. E’ questo l’ambiente di cultura del liberismo. L’invito ad “arricchirsi” che è rivolto contemporaneamente ad alcune élite connesse in occidente ed alle masse cooptate nell’ex “terzo mondo” (ora “regioni di convergenza”).

La perdita di quota salari, e l’aumento dell’ineguaglianza, in occidente determinata dalla concorrenza estera caricata sul lavoro (mentre il capitale si sposta liberamente), viene attenuata e gestita da due dinamiche concorrenti: la deflazione dei prezzi dei beni prodotti all’estero, e la facilitazione del debito.

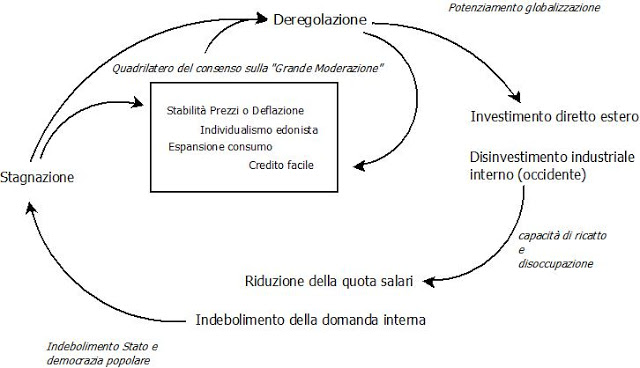

Per qualche anno questo nuovo equilibrio (che è anche un compromesso sociale, che Bernake ancora nel 2004 elogiò come “Grande moderazione”) cammina e sembra avere successo. Ma così si crea e consolida un anello autorafforzante:

- deregolazione/flessibilizzazione;

- disinvestimento in occidente nei settori produttivi, creazione di capitale mobile eccedente derivante dai profitti ed investimento diretto all’estero;

- riduzione della quota salari ed indebolimento della domanda;

- stagnazione o bassa crescita quasi interamente nominale (imputata ai servizi finanziari);

- deflazione dei prezzi;

- riciclaggio di parte della finanza eccedente in credito facile per sostenere i consumi;

- creazione del consenso necessario per proseguire con flessibilizzazione, deregolazione e contenimento costi ai fini della competizione sui mercati esteri.

In particolare il “quadrilatero” sul quale si fonda il consenso popolare che la mondializzazione condotta dal capitale, ed utilizzata dagli Stati Uniti per rinsaldare il proprio controllo del mondo e trarne il tributo che gli consente di conservare l’equilibrio politico è formato da quattro principali elementi:

- il credito facile, che si afferma come principale mezzo di accesso a consumi e investimenti (si espande l’uso di carte di credito, sempre più estreme, gli acquisti a rate, i vari mutui, etc…);

- l’espansione del consumo, trainata da un’innovazione tecnologica che penetra nella vita quotidiana attraverso l’elettronica di consumo (stereo, televisioni, computer personali, telefonia mobile, internet, device ibridi) e la stessa mondializzazione (che espande costantemente lo ‘scaffale’ con prodotti esotici e variazioni innumerevoli, trasmettendo l’impressione di una rinnovata ricchezza);

- la stabilità dei prezzi, che protegge i redditi acquisiti e i capitali grandi e piccoli, con un progressivo spostamento delle spese dai beni materiali (che hanno una tendenza deflazionaria per tutto il trentennio) ai servizi a rete e finanziari, più o meno monopolistici (che arrivano ad incidere molto significativamente sulle spese familiari tipiche, portandosi subito dietro a quelle per la casa);

- l’edonismo individualista, che viene registrato da ogni indagine (ad esempio si veda Inglehart “La società postmoderna” e Giddens in “Identità e società moderna”, quando parla di “politica della vita” e di “economia della post-scarsità”), l’aumento del rischio viene venduto come stimolante ed energizzante da un ethos che vede solo identità multiple, mature e coraggiose e cosmopolitismo visto come trionfo della ‘modernità’ ed ‘avanzamento’.

Questo anello, progressivamente, erode le condizioni di vita di parte sempre maggiore della popolazione attiva in occidente e rende alla fine instabili le nostre società. Man mano che guadagna forza, come un tornado, risucchia le forze e determina un colossale spreco di vite e risorse.

I cantori non se ne avvedono, ma scavare sotto le strutture del welfare state e delle politiche economiche di sostegno della piena occupazione, demandando a nuovi attori “indipendenti” (vere e proprie strutture di disciplinamento istituite in e tramite mercati globali, come le Banche Centrali, gli organismi ibridi dell’Unione Europea, le stesse ‘istituzioni di Bretton Woods’ ormai asservite al nuovo credo) l’inibizione delle forze sociali che avevano costruito la modernità non può che determinare un nuovo ambiente di potere. Nel quale l’individuo perde quella base di sostegno che è al fondo presupposta come permanente nella logica del discorso della “terza via”. E senza la quale il “rischio” non è più tollerabile e la libertà si limita al colore del vestito che si può ancora comprare.

* * * *

Veniamo adesso alle letture su questo vasto tema.

Nel 2002 Joseph Stiglitz scrive, come abbiamo detto, “La globalizzazione e i suoi oppositori”.

L’ex capo economista e consigliere del primo Clinton, ricorda che le cosiddette “Istituzioni globali” che sono al centro della sua attenzione (il FMI, la BM, l’Ocse, il WTO, per dire delle principali), nei trionfali anni novanta hanno promesso prosperità a tutti; quando sembrava che l’occidente avesse vinto ogni possibile battaglia strategica e culturale, ed il capitalismo anglosassone si avviava a dominare ogni parte del mondo (un bel ritratto è stato compiuto dallo scrittore pakistano Moshin Hamid in “Il fondamentalista riluttante”) la legittimazione delle politiche imposte da Washington è stata ottenuta in questa moneta. Ma questa storica promessa del capitalismo è stata bugiarda, in realtà la prosperità era per pochi. Come dice hanno tenute le redini ben strette, “facendo ben attenzione a trarne il massimo dei vantaggi, a spese del mondo in via di sviluppo” (S. p.6).

I negoziati sono stati sempre dissimmetrici, i deboli (non la Cina, che si è guardata molto bene dal praticare il “Consensus”) hanno dovuto aprire i mercati e deregolare ogni settore, mentre i forti hanno potuto conservare isole di protezione preordinate ai blocchi di consenso più forti (l’esempio principe è l’agricoltura). Stiglitz denuncia che con il protocollo commerciale del 1995 (le tornate negoziali sono state: Ginevra, 1947 firma GATT; Annecy, 1949, riduzione di 5.000 tariffe doganali; Torquay, 1950, taglio del 25% di 8.700 tariffe doganali; Ginevra II, 1956, 2,5 Mld $ di riduzione tariffe ed ammissione del Giappone; Dillon, 1960, riduzione tariffe doganali per 4,9 Mld; Kennedy, 1964, riduzione tariffe doganali per 40 MLd; Tokyo, 1973, riduzione tariffe doganali per 300 Mld; Uruguay, 1986, creazione OMC, importanti riduzioni tariffe ed allargamento raggio di azione; Doha, 2001, non concluso e abbandonato) l’effetto netto risultante è stato la riduzione degli introiti dei paesi più poveri rispetto al loro deficit per importazioni. L’Uruguay Round, ad esempio, ha fatto notevolmente aumentare i profitti delle industrie farmaceutiche occidentali (una parte del negoziato ha interessato i diritti di proprietà intellettuale, cioè i brevetti), si tratta infatti di un regime di proprietà intellettuale non equilibrato, “in quanto riflette in modo preponderante gli interessi e il punto di vista dei produttori anziché degli utenti”.

I prezzi pagati per questo tour de force sono stati:

- distruzione accelerata dell’ambiente,

- corruzione della politica, per effetto delle immense somme a disposizione delle lobby,

- spiazzamento culturale per la velocità del cambiamento.

La Globalizzazione, infatti, sostiene Stiglitz, è guidata dalle multinazionali, che fanno circolare merci e capitali, ma anche tecnologia e competenze.

Ma vediamo meglio queste “Istituzioni”:

- Il FMI (che è una creatura di Keynes e della Conferenza di Bretton Woods) ha come missione di evitare una nuova depressione a livello mondiale, e si basava all’origine sulla consapevolezza che i mercati da soli non funzionano sempre bene, e possono avere bisogno di risorse derivanti da un’azione collettiva economica a livello mondiale. Si tratta di una Istituzione Pubblica, finanziata dai contribuenti di tutto il mondo, ma risponde ai Ministeri delle Finanze ed alle Banche Centrali dei vari Stati, in base ad un sistema di votazione legato alle quote di forza economica uscite dalla II Guerra (recentemente è stato aumentato il peso “azionario” della Cina). Gli USA hanno potere di veto. L’organismo è passato negli anni da essere una Istituzione Pubblica nata per prevenire i “fallimenti dei mercati” ad una posizione di fervente sostegno ideologico ad una totale supremazia del mercato. Da politiche espansive è quindi passato a consigliare solo politiche di contenimento dei deficit, di aumento delle tasse o aumento dei tassi d’interesse. Questo cambiamento radicale è avvenuto negli anni ottanta, durante i quali ci fu “un’epurazione” entro il Dipartimento di Ricerca della Banca Mondiale, alla cui guida fu chiamata Ann Krueger per la quale il problema dei paesi in via di sviluppo era il loro governo e la soluzione il libero mercato. Si formò quindi il cosiddetto “Washington Consensus”, un’identità di vedute tra FMI, Banca Mondiale e Dipartimento del Tesoro degli USA, circa le politiche <<giuste>> per i paesi in via di sviluppo. Per cui nella pratica è frequentemente successo che l’abbassamento di qualsiasi protezione all’industria locale, anche quando estremamente vulnerabile a più forti aziende e prodotti esteri, ha di fatto distrutto i posti di lavoro locali, mentre le rigide politiche monetarie imposte per prevenire l’inflazione (anche dove non c’era) hanno impedito la formazione di nuovi lavori, a causa di tassi punitivi, infine l’assenza di reti di sicurezza –causata dalla necessità di contrarre il ruolo dello Stato- ha fatto il resto. Chi perdeva il lavoro non ne trovava un altro e sprofondava nella povertà. Anche l’apertura ai capitali, con sistemi finanziari locali mal regolati e spesso deboli, ha portato in genere caos e infiniti abusi.

Più sistematicamente, nel testo di Stiglitz vengono elencati sostanzialmente i seguenti effetti negativi delle politiche del “consensus” portate avanti da FMI e BM:

- l’<<apertura del paese agli investimenti esteri>>, se condotta senza le necessarie precauzioni e gradualità, porta alla distruzione dell’ambiente produttivo locale.

- Inoltre se mancano leggi chiare (ed un governo autorevole) spesso le aziende internazionali arrivate, dopo aver distrutto i concorrenti locali, sfrutteranno il loro raggiunto potere monopolistico per alzare i prezzi; sarà quindi di vita breve anche il risparmio per i consumatori che è l’argomento in prima battuta portato avanti (sul modello “Wall Mart”) (S. p.67).

- Altra politica tipica, consigliata dal FMI è quella del <<bilancio in pareggio>>. Ora Stiglitz ci ricorda che “in settant’anni nessun economista degno di tale nome ha mai pensato che un paese in fase recessiva possa avere il bilancio in pareggio” (S. p.105). L’emendamento del Pareggio di Bilancio in Costituzione impedisce ad un paese che entra in fase recessiva (e dunque al quale calano le entrate fiscali) di agire. Con la norma del pareggio sarà costretto a ridurre le spese (o di aumentare le imposte), con il risultato di attivare un meccanismo vizioso. “Approvare l’emendamento avrebbe significato dare al governo la possibilità di sottrarsi a una delle sue principali responsabilità, vale a dire il mantenimento della piena occupazione”. E’ del tutto chiaro che se si ridefinisce il compito del governo come garantire solo la stabilità monetaria e la libera circolazione di merci e capitali, la cosa assume diversa valenza.

- Quindi troviamo l’indicazione di <<ridurre il disavanzo della bilancia commerciale>>, che deve essere sempre portato in attivo. Lo scopo palese è di avere le risorse per rimborsare i creditori esteri, anche qui tutto bene, “basta non fare caso alle conseguenze per la popolazione”.

- Ancora, la preoccupazione centrale di <<evitare la svalutazione>> (che deprezza i crediti esteri, evidentemente), ha portato il FMI ad opporsi sempre alle svalutazioni della moneta; allora restava solo una strada (escludendo, per altra via, anche la reintroduzione di tariffe doganali, che danneggiano le aziende internazionali), anzi due: 1-aumentare le esportazioni, ma non è facile, in condizioni di recessione e restrizione del credito; 2-ridurre le importazioni per via di riduzione dei redditi, cioè proprio tramite la recessione.

Ora, il testo si dilunga anche, e correttamente, a descrivere analiticamente le crisi nelle quali dette politiche del FMI sono state attive, e nelle quali hanno allargato considerevolmente i danni.

- la crisi thailandese, aperta dal crollo del baht il 2 luglio 1997, la più grande crisi economica dai tempi della Grande Depressione, che partendo dall’Asia arrivò in Russia e America Latina, minacciando il mondo intero. Le politiche del FMI sono state sia in grado di inasprire la crisi sia di provocarne in parte l’inizio. La causa principale è stata, infatti, una liberalizzazione dei mercati finanziari troppo rapida e radicale. Il “miracolo asiatico” era andato avanti per trent’anni e con poche scosse. Malgrado ciò, quando la crisi scoppiò la prima reazione del FMI fu accusare le élite (che erano sempre le stesse) di essere corrotte ed incapaci. In realtà la crescita era stata causata dalla fortunata combinazione di un’elevata propensione al risparmio, dall’investimento dei governi in istruzione e dalle politiche industriali dirette dallo Stato. Si è trattato di economie che puntavamo molto sulle esportazioni, proteggendo al contempo le importazioni e facendo attenzione a proteggersi anche dalla eccessiva liberalizzazione dei capitali (il paese di maggior successo, la Cina, è stato estremamente prudente in tale direzione e lo è ancora). Si è trattato in genere di politiche attente alla stabilità, all’istruzione, al problema della povertà. Sempre con uno Stato molto presente.

- Quando scoppiò la crisi gli esperti occidentali, ed i politici come Clinton, la minimizzarono, mentre gli esperti locali “erano terrorizzati”, “consideravano i capitali vaganti che arrivavano con la liberalizzazione dei mercati finanziari la fonte dei loro guai” (S. p. 93).

- Il FMI propose il suo classico “pacchetto”, cui solo la Malaysia resistette con successo ed è stata premiata dalla crisi più breve e meno grave di tutte. Per le altre andò male: la Corea del Sud subì il restringimento del credito alle sue aziende chiave che, su indicazione degli USA, si erano indebitate all’estero (cioè con banche occidentali). La Thailandia subì un attacco speculativo in coincidenza con un indebitamento a breve termine (speculazione autoavverantesi sul deprezzamento della moneta). Il FMI fornì un pacchetto di salvataggio di 95 Mld di dollari per sostenere il tasso di cambio fisso. Questi soldi furono di fatto utilizzati per avere la liquidità per fare fronte alle richieste di rientro delle banche occidentali, insomma tornarono a casa (passando, però, dalla tasca pubblica a quella privata). Ci fu anche una imponente, e logica, “fuga di capitali”.

- Il pacchetto era soggetto, ovviamente, a “condizionalità”. Precisamente all’innalzamento radicale dei tassi (per trattenere i capitali remunerandoli) ed a “riforme strutturali”. Condizioni talmente ampie che i paesi dovevano “rinunciare alla loro sovranità economica”.

- Fu un fallimento totale. La disoccupazione andò alle stelle, il PIL crollò (-13% in Indonesia, -6,7 in Corea, -10% in Thailandia), le banche chiusero, e tutti hanno (giustamente) incolpato il FMI. In Corea del Sud un quarto della popolazione è caduta in povertà.

Gli impatti si sono sentiti dalla Russia alla Nigeria, al Brasile (che non aveva alcuna relazione).

Durante la crisi solo la Malaysia si comportò in modo diverso; il Ministro delle Finanze, Mahathir, ridusse i tassi di interesse e impose il rientro dei capitali all’estero delle aziende malesi entro un mese nel settembre 1998. Congelò per dodici mesi il rientro dei capitali esteri e impedì l’uscita di quelli locali. Misure chiaramente annunciate come transitorie e di emergenza. Il 7 settembre 1998 Paul Krugman, con un suo articolo, avvallò questa politica, ma la maggior parte degli economisti occidentali annunciarono disastri. Inoltre dissero che così si rimandava solo il momento di affrontare i “veri problemi”. La Banca Mondiale (all’epoca Stiglitz era Vicepresidente) lavorò per trasformali in più semplice tassazione per l’uscita. In un anno la Malaysia ristrutturò le sue banche e le aziende, rimosse i controlli e le tassazioni provvisorie e la situazione si stabilizzò.

La Cina, invece, rispose con politiche macroeconomiche espansive di tipo infrastrutturale e controlli dei capitali (che non ha mai eliminato) e superò rapidamente la crisi.

Allora ciò che va fatto per Stiglitz è (p. 241):

1- riconoscere il rischio rappresentato dai “capitali vaganti”;

2- modificare il diritto fallimentare e rendere possibile voltare pagina, non aumentare l’indebitamento con i “salvataggi” (certo perdono le controparti, che spesso sono occidentali). Le perturbazioni macroeconomiche devono essere riconosciute come motivazione per il fallimento con atterraggio morbido. Bisogna velocizzare la ristrutturazione del debito e continuare ad operare.

3- Diminuire il ricorso ai salvataggi.

4- Migliorare la regolazione del sistema bancario.

5- Migliorare la gestione del rischio.

6- Migliorare le reti di sicurezza.

7- Migliorare la risposta alle crisi. Anziché concentrarsi sulla psicologia dei creditori (cioè dei mercati) bisogna tornare alla missione di ripristinare la domanda aggregata. Considerare gli effetti sulla povertà e la disoccupazione.

8- Riformare il WTO e riequilibrare il commercio mondiale. Prestando la giusta attenzione ai diritti di proprietà intellettuale.

Nel libro di qualche anno dopo, “La globalizzazione che funziona”, lo stesso Stiglitz attacca direttamente la logica della modellistica matematica (basata sulla finzione dell’agente rappresentativo) che vede la liberalizzazione del commercio essere sempre un bene per tutti nel medio periodo. In realtà così si creano “paesi ricchi abitati da gente povera”, perché la liberalizzazione comporta sempre costi molto alti (“salari più bassi, disoccupazione crescente, perdita di ‘sovranità nazionale’”, p.66) che superano di gran lunga i vantaggi per pochi di una maggiore efficienza. Ma in realtà i “vincitori” sono nella parte alta della scala sociale e i “perdenti” nella parte bassa. Nessuno risarcisce, anzi l’effetto è di inibire i meccanismi redistributivi. Esattamente il contrario.

Chi protesta, “semplicemente vede il mondo come è”.

Quel che è cruciale è la velocità con la quale questi fenomeni avvengono, perché le persone non si ricollocano senza attriti. Per come la mette,

“quando la rapidità della liberalizzazione del commercio fa aumentare la disoccupazione, difficilmente si possono concretizzare i vantaggi promessi dalla liberalizzazione stessa. Quando le persone passano da lavori tutelati a bassa produttività alla disoccupazione, sarà la povertà ad aumentare, e non certo la crescita” (S. p.72).

Infatti chi non perde il lavoro vedrà, normalmente, ridursi il suo salario o i benefici collaterali, i datori di lavoro spiegheranno che l’alternativa a perdere indennità e tutele è la delocalizzazione. È in questo contesto discorsivo che Keynes spese la famosa frase <<nel lungo periodo saremo tutti morti>>. Nel lungo periodo è ben possibile che i mercati ripristino la piena occupazione, ma sarà tardi per molti.

Ciò che andrebbe realizzato, invece di questo scambio ineguale, è un libero commercio tra uguali e calibrate protezioni verso i più forti. Un esempio interessante è quello dell’agricoltura, che è sovvenzionata per un terzo del reddito agricolo in Europa e per la metà in Giappone. La somma dei sussidi all’agricoltura di Stati Uniti Europa e Giappone corrisponde al 75% del reddito dei paesi dell’Africa subsahariana, è chiaro che i contadini africani non possono competere (una mucca europea riceve più del reddito della metà della popolazione dei paesi in via di sviluppo). Nel settore del cotone 25.000 ricchissimi coltivatori di cotone negli USA si dividono 4 miliardi di dollari di sovvenzioni, creando un eccesso di offerta che fa crollare i prezzi e mette fuori gioco i 10 milioni di coltivatori del Burkina Faso. Le sovvenzioni finiscono per danneggiare anche i produttori occidentali che non riescono ad accedervi (ad esempio perché non esportano) che sono costretti a competere con prezzi troppo bassi. Naturalmente se si abolissero i sussidi ed aprissero in mercati, si alzerebbero i prezzi a vantaggio degli agricoltori nei paesi in via di sviluppo, ma a svantaggio dei lavoratori delle città (che sono oltre il 50% nel mondo) che andrebbero compensati.

Il cuore del problema è però, per Stiglitz, che il sistema finanziario globale fa funzionare i flussi di denaro “in salita, dai poveri verso i ricchi” (S. p. 281); gli USA vivono infatti al di sopra dei loro mezzi, prendendo in prestito 2 Miliardi al giorno dai paesi più poveri. In parte ciò avviene in ragione del pagamento del debito ed in parte per acquistare Buoni del Tesoro da utilizzare come Riserve. Ma i Titoli di Stato americani pagano un interesse bassissimo (ca l’1%). Nel solo 2004 il flusso da Cina, Malaysia, Filippine, Thailandia hanno trasferito per costituire riserve, agli USA 318 Miliardi di dollari per proteggersi dalle aggressive politiche del FMI.

Queste riserve complessive, con un rendimento così basso, rappresentano un “costo-opportunità” elevatissimo per i paesi in via di sviluppo ed un trasferimento corrispondente per gli USA che si può stimare in ca. 300 miliardi di dollari all’anno (il quadruplo degli aiuti totali al terzo mondo, il 2% del loro PIL).

E’ dunque un tributo che il mondo paga agli USA.

Questo trasferimento, e le risorse paralizzate nelle riserve (dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo), contribuiscono inoltre a ridurre la domanda aggregata mondiale:

“per mettere a fuoco l’entità del problema, occorre sottolineare che i paesi del mondo possiedono oltre 4.500 miliardi di riserve che aumentano a un tasso annuo del 17% ca. In altre parole, ogni anno viene sottratto all’economia mondiale potere di acquisto per 750 miliardi – denaro che viene seppellito sottoterra. Un’economia globale solida ha bisogno di una domanda di beni e servizi abbastanza forte da soddisfare la capacità di produzione mondiale” (S. p. 287).

Chi in quegli anni riusciva a compensare questa tendenziale carenza di domanda aggregata mondiale, salvaguardando l’equilibrio, erano gli Stati Uniti, che servivano da consumatori di ultima istanza. Essi hanno in effetti gestito un deficit di enormi proporzioni, che ha evitato una caduta dei prezzi e la deflazione (sindrome giapponese).

Ma la questione che pone, a questo punto, Stiglitz nel 2006 è: “per quanto tempo gli Stati Uniti potranno continuare a fornire questo servizio, cioè proseguire a spendere e spandere senza ritegno?” (S. p. 288).

E’ probabilmente la domanda alla quale sta cercando di rispondere Trump.

* * * *

Come detto andiamo ora a Dani Rodrik che nel 2011 scrive un fondamentale libro sulla globalizzazione “La globalizzazione intelligente”.

La globalizzazione, che è quel vasto movimento aperto dalla revoca di Bretton Woods e dal movimento di imponente deregolazione avviato già alla fine dell’amministrazione Carter e rafforzato programmaticamente da Reagan, ha attirato in quella che l’autore chiama una “zona morta” forze immense, alla ricerca di libertà dalle regolazioni, ovvero dalla responsabilità sociale imposta dagli Stati Nazionali. L’economista turco la chiama “un’astuzia”, intenzionalmente ed esplicitamente ricercata. In questo spazio si sente la mancanza di un’autorità antitrust (il motivo specifico per cui i grandi trust di multinazionali si sono rifugiati nel vuoto) e un’autorità di sicurezza globale. Ma manca anche la democrazia, o almeno una forma di rappresentanza dei popoli.

Queste mancanze portano a instabilità, inefficienza e scarsa legittimità.

L’accusa di Rodrik è rivolta:

- all’abbandono dei più deboli, in una società che si riorienta verso la competizione e i “vincenti” (una delle retoriche trainanti della fase),

- l’inefficienza nell’allocazione delle risorse e soprattutto dei fattori di produzione (nel gergo economico in particolare questa accusa è rivolta alla crescente disoccupazione e sottoccupazione),

- la crisi fiscale che riduce sia le risorse mobilitabili sia gli spazi di manovra pubblici,

- quindi la perdita di coesione sociale.

Anche Rodrik ripercorre la storia dello sviluppo dei paesi di convergenza, evidenziando come quelli di maggiore e più stabile successo si siano allontanati dalle ricette del “Washington Consensus”. Cina e India non le hanno seguite, preferendo un’economia nella quale lo Stato conserva la propria capacità di azione e di bilanciamento. Invece l’Argentina di Cavallo, dopo il 1991, lo applica in modo letterale. Incluso il “vincolo esterno” del legame a moneta estera (il dollaro). A questa mossa di Ulisse (legarsi all’albero per non avere facili vie di uscita) segue una impressionante serie di privatizzazione e deregolazioni rivolte ad aprire l’economia all’estero. La globalizzazione è qui considerata, dal Ministro Cavallo, “contemporaneamente un briglia ed un motore”. Il problema di presenta con una crisi esterna, quella asiatica, che provocò una immediata rivalutazione verso l’alto della troppo ottimista valutazione del rischio per i paesi “emergenti” (nei quali era classificata anche l’Argentina), e con la reazione del Brasile che svalutò del 40% il Real. Come reazione, nel 2001, Cavallo inasprisce l’austerità, tagliando pensioni e stipendi del 13% e restringendo il credito ed anche i prelievi. Quando la crisi si avvita l’Argentina fa default sui debiti esteri, introduce controlli dei capitali e svaluta il “peso”, nel frattempo sganciato dal dollaro: è la resa su tutta la linea. In pratica il tentativo di Cavallo, allo stringersi della crisi, fu di onorare fino all’ultimo centesimo gli obblighi contratti con i creditori esteri, trovando le risorse dai “contratti” stipulati con tutte le categorie nazionali (dipendenti pubblici, pensionati, autorità provinciali, correntisti bancari). Un tentativo cui il popolo argentino si oppose in modo risoluto e vincente.

Questa politica “stabilizzare, liberalizzare, privatizzare” viene teorizzata John Williamson a partire dagli anni ottanta ed è espressa, per il processo di consolidamento ideologico, in un articolo di Sachs del 1995, nel quale i paesi vengono divisi secondo la presenza di un’economia <<aperta>> o <<chiusa>>. Secondo la ricostruzione proposta i primi crescevano 2,4 volte più velocemente dei secondi. Peccato che nei primi ci fossero Corea del Sud, Taiwan, Indonesia che avevano a lungo protetto con cura i propri “campioni nazionali” (e lo fanno ancora).

Il sostanziale fallimento della prima generazione di “raccomandazioni”, portò ad una seconda serie, nella quale (qui Rodrik cita una raccomandazione del FMI del 2005) che propone riforme profonde della Pubblica Ammnistrazione, flessibilità della manodopera, ancora più apertura. Una dose maggiore della medicina che non funziona. Lo scopo era di costringere gli Stati ad indossare la <<camicia di forza dorata>> di Thomas Friedman, quello strano indumento, imposto dal “branco dell’elettronica” (esperti di finanza e speculatori globali) che “fa crescere l’economia e ritirare la politica”.

Rodrik spende qualche importante pagina per rintracciare le radici intellettuali e le esperienze storiche alla radice di questa preferenza per l’apertura a competizione e scambio: è l’antica idea dei “vantaggi comparati” la cui prima formulazione viene ricondotta a Henry Martyn nel 1701. L’economista e politico inglese sostenne la Compagnia delle Indie Orientali che aveva iniziato ad importare prodotti tessili a basso prezzo, mandando ovviamente fuori mercato l’industria della lana inglese. A chi proponeva che le importazioni si limitassero alle materie prime non lavorate, in modo da far lavorare l’industria locale, Martyn oppose l’argomento, nel suo “Considerazioni sul commercio nell’India orientale”, che il commercio internazionale assomiglia al progresso tecnologico: come una segheria fa con due persone il lavoro di trenta segatori, o una chiatta, l’importazione consente di ottenere lo stesso risultato con meno impegno di risorse (che possono essere impiegate in altro, magari da scambiare con il prodotto importato). Un argomento apparentemente molto forte, e che viene costantemente ripetuto. Che dà, però, per scontato che le risorse liberate saranno subito riutilizzate. Il tema sarà perfezionato, oltre un secolo dopo, da David Ricardo, con l’esempio dello scambio tra vestiti e vini dell’Inghilterra con il Portogallo. Quelli che contano sono i “vantaggi comparati”. Purtroppo le cose –anche nella versione di Ricardo- non sono così semplici: guardando la cosa dal punto di vista della società, infatti, compaiono talvolta dei costi “sociali” non correttamente rappresentati nello scambio privato. Un esempio è dato dai danni ambientali della produzione (o del trasporto), un altro è la dissipazione di beni pubblici come l’esperienza, la capacità di fare, l’istruzione nella pratica; un esempio di segno opposto è il guadagno di conoscenza o di trasferimento tecnologico. Ma un altro è il costo sociale della disoccupazione (transitoria o di lungo periodo). Anche il costo di una ricollocazione ad un livello inferiore di reddito o di posizione (anche in termini di risorse pubbliche investite nella formazione e dissipate).

La teoria dice che “poiché la ristrutturazione economica genera vantaggi a livello di efficienza, e i settori che beneficiano dei vantaggi comparati si espanderanno mentre gli altri subiranno una contrazione, la ridistribuzione è spesso necessariamente al servizio dei profitti che si ottengono dal commercio” (Rodrik, p.63).

In realtà anche in questo caso le cose non stanno esattamente così, o meglio non ci sono enormi vantaggi con modici impatti distribuzionali (da compensare). Rodrik afferma che in un sistema economico come gli USA con tariffe doganali del 5%, la liberalizzazione completa genererebbe 50 dollari di spostamento di reddito tra gruppi differenti per ogni dollaro di maggiore efficienza ricavata. Se, invece, la riduzione delle tariffe fosse dal 40% al 0 comunque il fattore sarebbe 6. Detto in termini semplici: “è come dare 51 dollari ad Adam, solo per lasciare David più povero di 50 dollari” (p.64). Se questo si accompagna a produzioni gravemente problematiche (sfruttamento di bambini, impatti ambientali, rischi sanitari o chimici) nei paesi di importazione si comprenderà che sarebbe materia da discutere. Insomma alla domanda “è utile maggiore commercio?” La risposta dovrebbe essere “dipende”.

La questione è che il commercio ha sempre conseguenze sociali, come ricorda Rodrik “uno scambio redditizio tra un acquirente ed un venditore è auspicabile per la società considerata nel suo insieme unicamente quando i prezzi rispecchiano interamente i costi sociali (opportunità) inclusi nello scambio” (Rodrik, p. 125). Una delle cose dalle quali dipende è se si possono tassare i vincenti (Adam) per risarcire i perdenti (David) fino a che il sistema ritroverà equilibrio. Cosa chiaramente più ardua se il vincente è un'impresa multinazionale con sede alle Caiman.

Ancora di più se tutto è stato fatto proprio per non farsi tassare.

Il testo descrive anche la “prima globalizzazione” (da metà ottocento al 1914) in cui potenti tecnologie di trasporto, radicalmente più efficienti ed anche “capital intensive”, come le navi a vapore, i treni, i canali sempre più lunghi e navigabili, e di comunicazione (il telegrafo) misero in contatto come mai prima le aree di produzione (ad es. di cibo) con quelle di consumo (l’Europa). Nel 1900 metà delle calorie erano ormai importate e le frequenti crisi alimentari un ricordo. Dagli anni ottanta si entra nella fase terminale di finanziarizzazione, con l’adozione del golden standard che garantì la stabilità della moneta al prezzo di crescenti rigidità sociali. Due istituzioni sono centrali: l’ideologia del laissez faire e le cannoniere inglesi. Imperialismo va insieme a mercantilismo.

Il golden standard fu abbandonato durante gli anni trenta e si entra in una fase protezionista tra le due guerre, al termine delle quali si tenta il “Compromesso di Bretton Woods” un sistema equilibrato con: una liberalizzazione parziale dei commerci (con ampie aree non liberalizzate), ampia libertà alle singole nazioni a regolare il proprio mercato interno, forti limitazioni alla finanza (che, come è noto Keynes considerava con molta prudenza). Nell’ambito di questo schema di cooperazione internazionale potevano convivere senza eccessive frizioni il modello “tedesco” di economia di mercato sociale, quello “scandinavo”, con uno stato sociale molto esteso, quello “francese” con la forte programmazione, quello americano e inglese, quello giapponese (protezione interna insieme a settore di esportazione molto competitivo ed aiutato). I negoziati sul commercio si svolgevano nell’ufficio di Ginevra del GATT, ed erano improntati allo sforzo di promuovere un commercio giudicato accettabile dagli Stati. La debolezza era la parità indiretta con l’oro (35 dollari per oncia) garantita dalla moneta americana.

Nel 1971 l’operazione fallì quando Nixon scelse di introdurre una tassa del 10% sulle importazioni, per frenare l’insostenibile sbilanciamento che derivava dalla bilancia commerciale USA entrata in deficit. Dopo alcuni infruttuosi tentativi si passò alla fluttuazione libera delle valute.

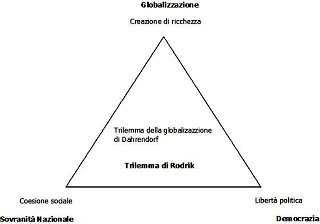

La conclusione di Rodrik è giustamente famosa, e ricorda il meno noto Trilemma di Dahrendorf (in “Quadrare il cerchio”: dato che periodicamente la finanza globalizzata ritira la propria fiducia e pretende la più inflessibile restituzione (fino all’ultimo cent) degli investimenti, e questo avviene sempre durante una fase di recessione o stagnazione (che diventa dunque recessione). E dato che in condizioni di accesso alle decisioni di coloro i quali sono colpiti dalle conseguenze, questa inflessibilità è difficile da mantenere, la prima scelta è tra democrazia nazionale e globalizzazione finanziaria, non si possono avere entrambe. Nelle parole di Rodrik (p. 224), non si possono avere contemporaneamente democrazia nazionale, Stato nazionale indipendente e iperglobalizzazione. Tra queste tre bisogna sceglierne due.

Se si vuole l’iperglobalizzazione bisogna scegliere tra lo Stato Nazionale e la Democrazia. E’ infatti possibile conservare un ruolo alla democrazia solo in forme di governance statuale allo stesso livello della sfida: globale. E’, altrimenti, possibile conservare un ruolo allo Stato Nazionale, solo se rinuncia a far esprimere il popolo sulle questioni economiche (distributive) quando vanno in conflitto con i “mercati internazionali”.

Se si vuole Stato nazionale e democrazia, bisogna frenare la iperglobalizzazione (che era poi il compromesso di Bretton Woods).

In altre parole bisogna scegliere tra:

- la “camicia dorata” (iperglobalizzazione + Stato nazionale non democratico);

- la governance globale (iperglobalizzazione “domesticata” + Stato democratico mondiale);

- il compromesso di Bretton Woods (Stato nazionale + politica democratica).

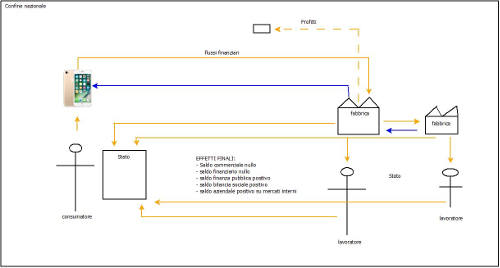

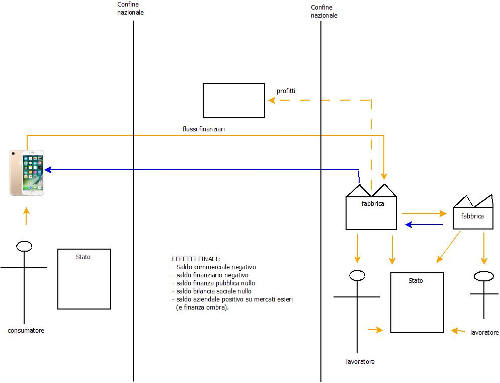

Questi due schemi possono mostrare in modo semplificato il punto:

Economia chiusa ed in equilibrio

Economia aperta esteroflessa

* * * *

Il terzo sguardo sulla globalizzazione, che giova ripercorrere, è quello di Saskia Sassen, come detto a cavallo tra geografia economica, economia politica, sociologia: il primo è “Città globali”, del 1991; quindi “Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal medioevo all’età globale”, del 2008; “Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale”, del 2014.

Ciò che abbiamo visto all’opera è quindi l’insorgenza di processi apparentemente irresistibili di frammentazione e sfilacciamento sociale, lo spostamento radicale dei rapporti di forza sia tra capitale/lavoro sia tra i diversi capitali (sulla linea mobili/radicati e centro/periferia), l'affermazione di nuove gerarchie e connessioni dominate (anche delle imprese, sulla stessa linea dentro/fuori in cui vince chi accede, è mobile, rapido, flessibile e non ha forma), quindi il cambiamento antropologico (con la centralità della competizione, egoismo e assenza di radici). Si tratta di fenomeni tra i quali ci sono rinvii necessari.

Ma tutto questo è anche in connessione intima (con direzione causale ambigua) con l'emergere di nuovi pacchetti di tecnologie abilitanti che ha preso forza dai sessanta, per poi accelerare nei novanta. Si tratta di nuove modalità di creazione di valore nelle condizioni tecnologiche e funzionali (penso alla centralità dell’interconnessione e della comunicazione) contemporanee. Dunque, per citare un’idea ottocentesca, dalla valorizzazione di qualche forma di “intelligenza generale ” e della sua condivisione sociale (mi riferisco, ovviamente, ai Grundisse di Marx, precisamente al “frammento delle macchine”), insieme alla rimessa in discussione della centralità dei valori guida di Competizione ed Efficienza, in favore di Responsabilità e Equilibrio. Qui anche il pensiero ambientalista può aiutare, se è preso al suo meglio.

Il mio punto, in sintesi, è che l'automazione (che è il motore dell'espulsione crescente del lavoro dal centro del sistema produttivo, se la si comprende non alla scala della singola macchina o stabilimento) non è solo derivante dalle macchine, ma da un sistema generale di messa-in-connessione lunga e dalla divisione del lavoro in moduli interdipendenti e scambiabili (connessa con la possibilità tecnica di organizzare catene standard di produzione lunghe, a logistica flessibile, con rapporti fortemente dominati).

Nel fondamentale libro di Saskia Sassen del 1991, “Città Globali”, tempestivamente la sociologa olandese coglieva il punto: l’avvio della fase di disordine aperta con il ritiro unilaterale degli Stati uniti d’America dal sistema monetario di Bretton Woods (sotto la pressione del duplice deficit con cui si chiudono gli anni sessanta e della crisi di egemonia che ne segue), insieme ai fenomeni connessi che si verificano in quegli anni, determina un vuoto di potere da una parte (p.22) e, anche in reazione o per sfruttamento, un’accelerazione della mobilità dei capitali dall’altra. I fenomeni che dominano quella lunga fase che prende l’avvio degli anni settanta (data in cui si può far risalire la transnazionalizzazione delle proprietà e delle attività produttive) ma che prende forma compiuta a partire dagli anni ottanta sono soprattutto due:

- l’espansione del sistema finanziario, in risposta alla crisi ed alla regolazione nazionale,

- la restituzione alle grandi città di un ruolo centrale, in sostituzione al sistema produttivo manifatturiero.

Le città globali, tema del libro, hanno alcune caratteristiche comuni:

- sono “elementi di un unico sistema” funzionale

- e sono relativamente staccate dalla crescita della nazione.

Le città connesse con la rete produttiva e finanziaria mondiale sono quindi, per Sassen, specificatamente “luoghi in cui si produce”; i cui “manufatti” sono proprio quelli essenziali del nostro tempo, “servizi e prodotti finanziari”, di qui la loro centralità. Più dettagliatamente, in esse si erogano servizi specialistici alla produzione (che soppiantano la centralità dei servizi al consumo propri della fase precedente) e capacità di “mobilizzare” i valori fissi (cioè di trasformare attività e passività, in linea di principio qualunque, in strumenti negoziabili e dunque mobili, cfr. p. 84) e distribuirli nel mondo.

In Italia città di questo genere non ce ne sono, se non al massimo Milano per alcuni aspetti e comunque in ordine subordinato a Londra (che a sua volta lo è con New York). Anche di qui la relativa retrocessione del paese nel contesto del sistema produttivo mondiale.

Insomma la tesi è che come nella fase precedente, quella fordista, il centro della produzione era nella fabbrica, normalmente dispersa sul territorio o aggregata per aree industriali nelle grandi periferie delle città, così in questa fase i processi intrecciati della dispersione dei capitali, dell’esplosione degli investimenti diretti all’estero e della decentralizzazione delle attività produttive, insieme all’estromissione delle funzioni amministrative intermedie dal ciclo di fabbrica, determinano uno spostamento del centro produttivo fuori della fabbrica e dentro le città principali. Quelle, cioè, che hanno connessioni, infrastrutture di comunicazione, evoluti sistemi finanziari, e sviluppati comparti di servizio alle imprese.

Ma il processo ha portato per molteplici ragioni tecniche, economiche e politiche allo smantellamento (una lunga fase dalla metà degli anni settanta, fino alla fine degli ottanta, poi continuato a lungo dopo gli anni del libro) dei centri industriali, quindi all’organizzazione in grappoli e reti dei flussi produttivi, alla ritenzione presso la “casa madre” solo delle funzioni direzionali pregiate e dei frammenti di ciclo produttivo qualificanti. Il resto, servizi poveri e/o meramente amministrativi, e processi delegabili in subfornitura, sono stati distribuiti rispettivamente nelle aree urbane e nei territori che offrono un valore aggiunto, senza che la distanza sia significativamente rilevante. È chiaro che questo processo, come dice la Sassen:

“va letto come un tentativo di demolire quel sistema di relazioni tra capitale e lavoro noto come fordismo, sulle cui basi sono state organizzate in passato le attività produttive” (S., p. 28).

Le conseguenze sono state imponenti, infatti la dispersione in condizione di maggiore controllo –reso possibile dalla mobilità del capitale e dagli strumenti tecnologici disponibili- “ostacola la formazione delle ‘aristocrazie del lavoro’ che il fordismo promuoveva” (S., p.36). Nel dopoguerra questa progressiva formazione era connessa strettamente con l’allargamento delle classi medie e con formalizzazione dei mercati del lavoro (con la sicurezza e stabilità). Si è trattato di una lunga fase espansiva caratterizzata da intensità di capitale, standardizzazione e suburbanizzazione, che favorivano grandi imprese organizzate verticalmente sia nel settore manifatturiero come in quello bancario o assicurativo. Queste unità “avevano al loro interno mercati del lavoro che offrivano ottime possibilità di carriera, un impiego sicuro e svariati benefici aggiuntivi” (Edwards, 1979, cit. p.284). C’è di più,

“le forme di organizzazione sociale che accompagnavano questo processo, rispecchiandosi nelle strutture della vita quotidiana, riproducevano e consolidavano una cultura di tipo borghese. L’espansione delle classi medie instaurava modelli di consumo che assecondavano la standardizzazione dei processi produttivi e quindi, in certe circostanze, favorivano la sindacalizzazione o altre forme di protezione dei lavoratori, strettamente connesse all’esistenza di stabilimenti o uffici di grandi dimensioni; la sindacalizzazione, a sua volta, agevolava il livellamento delle relazioni all’interno della fascia mediana”.

Tutto questo non è più.

Nel suo secondo libro, del 2008, il sistema che si afferma, progressivamente a partire dagli anni settanta, è descritto invece come “incentrato sul mercato e dominato dalle banche private”; ciò sposta la questione politica fondamentale dall’inclusione (e quindi dalla lotta alla disoccupazione ed alla povertà) al “libero scambio” (dunque alla concorrenza). Mentre apre i due “luoghi del rischio”, ciò, tra le altre cose, genera un “deficit democratico” e la concentrazione dei poteri nell’esecutivo, anzi, “la transizione verso un esecutivo privatizzato di fronte ai cittadini e alle altre branche dello stato, unito ad un’erosione della privacy del cittadino” (S. p. 234); ciò che si compie, con l’abuso dei poteri di governo (nel reinterpretare norme invece di approvarne di nuove), oltre a “sconfinare nell’illegalità”, è mercatizzare le funzioni istituzionali, attraverso la quale “si ricostruisce il confine tra pubblico e privato”. Oggi “buona parte di ciò che circola nel dominio pubblico” è, per la Sassen, “funzionale alla creazione di un’infrastruttura per le operazioni globali dei mercati e delle imprese e alla liberazione dalla responsabilità della spesa sociale che era parte dell’era precedente”.

Ciò, a suo parere, apre all’urgenza di porre la domanda di come la sfera pubblica possa tornare ad essere decisiva e non solo “vittimizzata dallo sviluppo del dominio privato” (p.238). La prima operazione da fare è mostrate che la distinzione tra pubblico e privato è storica: “riflette diversi interessi e la differenza di potere tra gli attori”. Questo spostamento “solleva questioni sul ruolo di vecchie nozioni di interesse pubblico nazionale, concetto critico per la normatività dello stato” (p.250), ma ciò è particolarmente problematico quando la sfera privata si espande su linee internazionali (in cui lo stato nazionale ha sempre avuto capacità di governo inferiori). Questo vuoto sembra colmarsi nell’approccio neoliberale attraverso la generalizzazione “di un concetto globale di regolamentazione come efficienza”. Quindi, “con l’efficienza come unico scopo, la privatizzazione diventa legittima in domini una volta terreno esclusivo dello stato.” Ma qui l’analisi prosegue: è la neutralità che viene attribuita ai mercati, come si vede benissimo, “a renderli critici per il conseguimento dell’efficienza e quindi dei vantaggi pubblici generali”.

Ora,

“nel momento in cui l’efficienza diventa un obiettivo, essa tende a sostituire l’interesse pubblico oppure a funzionare come una sua controfigura: l’ideale dello stato regolatorio ha lasciato il posto a quello di uno stato competitivo la cui nuova norma è massimizzare l’efficienza” (p.251).

L’idea non è nuova, anzi Rosanvallon, in “Legittimità democratica” ha mostrato come si tratti di una forma di legittimazione radicata nell’emersione della sfera pubblica politica democratica, come reazione a questa, e Majone, in “Lo Stato regolatore” la sua applicazione moderna, attraverso “fiduciari” ai quali è realmente trasferito un potere, violando il divieto di delegare un potere delegato istituito da Locke nel “Secondo trattato del governo”.

Per la Sassen la globalizzazione non è, però, un processo che si oppone allo Stato Nazionale, ma al contrario che lo utilizza. La globalizzazione ha quelle che chiama “profonde embricature” con gli Stati Nazionali, in particolare con i più forti (ed in primis con lo Stato federale americano). La forma più sviluppata, quella che in questo libro scritto prima della crisi chiama “la globalizzazione economica delle multinazionali”, si è affermata solo grazie a “capacità” altamente sviluppate che si ricollocano, un esempio è lo Stato di Diritto che è indispensabile anche alla privatizzazione e liberalizzazione neoliberale.

Espressione di questa costruzione di sistemi globali a partire da risorse nazionali è lo strapotere di sistemi di aziende private di natura finanziaria o post-industriale (come Google, Facebook, Apple, ma anche Amazon, etc…) e della corona di aziende, organizzazioni, sistemi d’ordine (come istituti di normazione) e grandi network professionali o di servizi evoluti.

Il principio di legittimazione, come visto, di questo network di poteri, e dello slittamento verso l’esecutivo, con svuotamento del ruolo dei Parlamenti e surroga dei poteri giudiziari (nonché delle “autorità indipendenti”) è derivato dal mondo privato. Ma si istalla nella sfera pubblica, sostituendo i suoi principi di legittimazione.

L’intero libro è costruito sull’analogia, fondata su un’ampia ricostruzione storica basata su buone fonti, con la transizione tra il medioevo e l’età dello stato nazione (i capitoli da due a quattro), focalizzando in particolare i processi di territorializzazione (che definiscono, al termine un monopolio esclusivo dell’entità statuale su un’area territoriale in precedenza contesa e attraversata orizzontalmente da giurisdizioni e poteri intrecciati), nei quali in particolare le territorialità urbane si presentavano come tripartite (Tilly, 1991):

- erano centri dell’economia locale,

- ma anche nodi di una rete internazionale di città nelle quali circolava il capitale commerciale,

- e infine potenzialmente sottomesse ad un potere statuale anche lontano (come nel caso delle città del nord rispetto al potere imperiale tedesco).

Qui viene posto, ad esempio, un parallelo:

“a mio giudizio le città globali e i distretti ad alta tecnologia di oggi funzionano come territorializzazioni strategiche parzialmente denazionalizzate; la loro considerevole autonomia regolatoria è dovuta all’affermazione di regimi di governo privati” (p.70).

Naturalmente “questo crea una geografia del controllo sovrano piuttosto irregolare, oggi come nel passato”.

Anche se la Sassen non trae completamente questa conclusione, riservandosi dal guardare nel futuro, può esserci qualche assonanza superficiale con la tesi di Parag Khanna della medioevalizzazione (cfr. Come si governa il mondo, 2011). L’autore indiano, direttore della Global Governance Initiative della New American Foundation (un importante think thank liberale), vede in arrivo un “medioevo postmoderno” senza egemoni e “ipercomplesso”, in cui nessuno sostituirà la funzione di ordine che con sempre maggiore difficoltà gli USA adempiono dal dopoguerra, ma si affermerà come si affermò nel rinascimento un equilibrio di diplomazie (per la verità in quel caso sanguinoso). Per Khanna “stiamo vivendo la fase aurorale di una nuova età nella quale ogni individuo e ogni comunità possiedono la capacità di perseguire autonomamente i loro fini. La rivoluzione informatica ha messo ogni soggetto nella condizione di far valere la propria autorità., aprendo la strada a un mondo basato sulla reciprocità tra infinite comunità di vario genere e dimensione” (ivi, p.310). In quello che è sicuramente un entusiasta cantore dell’orizzonte neoliberale come liberazione, si vede un ruolo per tutti i soggetti e gruppi di pressione capaci di attivare la “megadiplomazia” al centro del nuovo mondo: ONG, multinazionali, partership pubblico-privato, “un bricolage di movimenti, esperimenti di governo, network, regolamenti ‘soft’ e tutti gli altri sistemi che possono emergere a livello locale, regionale e globale” (p.311). L’autore non si ferma neppure dal citare il “progresso umano”, vedendolo “proseguire” (e confermando la sottesa filosofia della storia del progetto neoliberale) al di là e contro i “tradizionali meccanismi centralizzati di governo”, sapendo che “ogni esperimento locale è comunque più denso di conseguenze di qualsiasi banale organigramma globale”. Dunque “interdipendenza” ed “elasticità permanente”, network di sistemi elastici in quanto più adatti “ad un mondo che cambia con la rapidità di oggi”. Un mondo “autopoietico”, che si regola da sé e si reinventa costantemente. Concludendo: “un mondo ibrido, diffuso, fondato sul binomio pubblico-privato, non è ovviamente un mondo perfetto, e senza dubbio è assai più complesso dell’ordine in cui viviamo attualmente. Ma di certo è un miglioramento, e non un passo indietro. Se tutti i soggetti che popolano il pianeta possono essere sicuri di avere garantita la propria voce, direttamente o indirettamente, nelle politiche globali, la prossima fase diplomatica sarà migliore di quella che ci stiamo lasciando alle spalle” (Khanna, p.313).

La Sassen non condivide l’entusiasmo di Khanna; se non sono più l’alleviamento della povertà, o lo sviluppo economico condiviso e sostenibile i problemi centrali, sostituiti dall’enfasi sulle garanzie contrattuali (anche contro lo stato, come si vede nei protocolli TTP) e dai diritti delle imprese, dai diritti di proprietà intellettuale, dalla minimizzazione dei rischi per l’investitore e via dicendo, si rischia che il discorso legale (in tal modo programmato), “ci impedisca di considerare nuove modalità di autogoverno democratico” (p.258) con la sua attitudine a far apparire come necessario ciò che è storicamente contingente. Cita in questo contesto le raccomandazioni della Banca Mondiale che nel 2001 suggeriva di distinguere tra legge e politica. Questa abbastanza incredibile affermazione significava ovviamente che la legge non dovesse essere formata dal compromesso politico tra interessi e l’emergere di conflitti bisognosi di regolazione, ma dalle neutrali e a-valutative leggi dell’economia. La legge, insomma, deve essere scritta dall’economia.

Si tratta quindi dell’ascesa di un “nuovo ordine normativo”, esterno alla ragione di stato tradizionale, ma che entra nella sfera pubblica venendo presentato a questa come parte della politica pubblica o obiettivo pubblico. Tramite questi meccanismi (cioè tramite la logica di azione di Ministeri delle Finanze e Banche Centrali, ma anche organi giurisprudenziali, e altro) “la logica di utilità del mercato globale del capitale in realtà circola in misura crescente nel dominio pubblico, dove infine emerge come politica dello stato” (p.289). Lo stato, insomma non è una categoria unitaria, entro di esso si divaricano forze che lavorano in direzioni non congruenti. E altre subiscono la pressione potente dei mercati che, ad esempio, hanno saputo “punire” il Giappone con la lunga recessione degli anni novanta (p.294) per il suo rifiuto ad aprire i capitali nazionali ed il controllo dello stato (ad esempio sulle banche e da queste sulle principali aziende di esportazioni). Un altro caso è quello delle banche centrali, o il contesto di regolazioni internazionali come le norme ISO, le regole del WTO sui diritti di proprietà intellettuale, etc.

Qui si apre un punto dirimente: la Sassen cita il lavoro di Teubner, per il quale occorre abbandonare, nella costruzione di un nuovo diritto economico internazionale e di un diritto globale, il conflitto tra ordini legali nazionali in favore di un conflitto tra regimi legali settoriali (ad esempio quello tra WIPO, WTO e UE e leggi nazionali). Ci sono su questo punto diverse visioni, da Shapiro secondo il quale il diritto globale non esiste, restando meramente scontro di forze nazionali, e si sta semplicemente assistendo all’imposizione dei modelli commerciali anglosassoni, ad altri per i quali esso invece sta fattualmente emergendo dal lavoro di oltre 120 corti internazionali, o meccanismi di risoluzioni di vertenze. Una sorta di molteplici processi di giuridificazione specializzati e segmentati che riferiscono ad arene sociali altamente differenziate che in sostanza “si giurificano da sole” (Teubner, 2004, cit in p.347).

Nella conclusione di paragrafo dirà: le autorità statali privatizzate e denazionalizzate (ad esempio le banche centrali, ma non solo) consolidano “l’emergere di un nuovo ordine spazio-temporale che ha considerevoli capacità di governo e potere strutturale. L’ordine istituzionale rafforza i vantaggi e le pretese di alcuni tipi di economici e politici e indebolisce quelle di altri. È estremamente parziale, piuttosto che universale, ma strategico in quanto ha un’influenza indebita su ampie aree del mondo istituzionale generale e del mondo dell’esperienza vissuta, eppure non è pienamente tenuto a rispondere a sistemi politici formali democratici.”

In questo contesto, in cui la “privatizzazione porta con sé una probabilità più alta che si facciano leggi nell’interesse di pochi piuttosto che della maggioranza” (p.320), il vero problema è che i mercati finanziari non solo sono capaci di dispiegare enorme potere e di punire, ma hanno prodotto una logica che è ormai presa a riferimento per stabilire quali sono i criteri di una “corretta” politica economica. Anzi, dell’unica possibile. “Si tratta del fatto che l’operato generale di questi mercati ha una logica intrinseca che impone certi tipi di obiettivi alla politica economica del settore pubblico”.

Nel suo ultimo libro la sociologa olandese arriva a sostenere che

“portato alle estreme conseguenze, ciò comporta l’immiserimento e l’esclusione di masse crescenti di persone che non hanno più valore come lavoratori e consumatori, ma oggi può significare anche che attori economici un tempo cruciali per lo sviluppo del capitalismo, come la piccola borghesia e le borghesie nazionali tradizionali, non sono più di alcun valore per il sistema in generale”.

Ciò induce una essenziale “contrazione dello spazio economico” che procede ovunque in sincronia con l’espansione dello spazio finanziario (il PIL fatica a registrarlo perché è la somma di entrambi). La Sassen sostiene qui una cosa molto precisa: le persone nell’occidente sviluppato hanno perso importanza in quanto consumatori e lavoratori per il sistema dominante, non sono più essenziali per estrarre il profitto nei settori economici guida. Anche nei paesi in sviluppo le risorse naturali da estrarre, impacchettare, cartolarizzare e trasferire sono più importanti degli stessi lavoratori e consumatori che vivono in quelle regioni.

Se il capitalismo storicamente fiorì (sfuggendo alla diagnosi di crisi tendenziale del Marxismo, ma anche di economisti borghesi come Ricardo) grazie alla rapida espansione dei ceti medi e delle “aristocrazie operaie”, e dunque quando la massimizzazione del consumo sempre più diversificato e distintivo delle famiglie divenne il “fattore sistemico strategico”, oggi nel capitalismo avanzato del nuovo millennio non è più così: la finanza è diventata autosufficiente.

In conseguenza le economie “reali” tendono a contrarsi ovunque (si parla spesso di “stagnazione secolare”) perché ormai il cosiddetto “sviluppo economico” (cioè la somma algebrica, modestamente positiva, della perdita di molti e dell’immensa accumulazione per pochi) “dipende dalla pratica di estrarre dei beni in qualche parte del mondo per inviarli altrove”. Precisamente, di incapsularli in schemi di ordine della finanza e tecnici, per renderli in unica metrica e poterli “inviare” nei “luoghi” in cui sono valorizzati e distribuiti.

Questo comportamento è “predatorio”, ma viene esercitato più che da alcune élite, come normalmente si sintetizza, da “formazioni predatorie” che sono combinazioni sempre mutevoli di élite e capacità sistemiche il cui principale fattore abilitante è naturalmente la finanza che spinge il sistema verso sempre maggiore concentrazione. La finanza è strutturalmente connessa ad ambienti sociali densi (come si era visto nel libro del 2008) e culture del rischio e descrittive fondate su tecniche ed ambienti altamente internazionalizzati; è quindi strutturalmente “altra”.

Alcuni esempi sono le “recinzioni” erette da imprese finanziarie intorno alle risorse di un paese “catturato” (attraverso il suo debito, normalmente) ed alle imposte pagate dai cittadini (che sono estratte e protette attraverso la coltivazione dell’avanzo di bilancio) di cui fanno parte i “nuovi orientamenti delle democrazie liberali, volto a ridurre all’osso la spesa dei bilanci pubblici destinata al soddisfacimento dei bisogni sociali e a sostegno dei poveri” (p.24). La logica è perfetta e l’abbiamo vista chiarissima nel caso greco.

Dunque l’obiettivo centrale è sbarazzarsi delle spese, giudicate “inutili”, sovrabbondanti, non efficienti e quindi di ostacolo alla competizione, del contratto sociale che impediscono (per le due ragioni convergenti della necessaria pressione fiscale e dello spazio economico occupato dai servizi pubblici e sottratto al sistema privato) l’accumulazione trasferibile attraverso le “città globali” dal sistema finanziario. Tutto il sistema-mondo in cui viviamo è finalizzato solo ad ampliare questa accumulazione (cioè la “crescita”): “i piani di rimborso dei debiti e le misure di austerità sono [quindi] meccanismi volti ad imporre disciplina, che servono al progetto generale di proteggere un tipo particolare di economia” (S. p.49). Questo è il senso in cui la finanza, con la sua capacità di finanziarizzare i debiti come gli attivi, indipendentemente da tutto, è il sistema centrale del nostro tempo.

In sostanza “si tratta del progetto di contrarre lo spazio dell’economia di un paese, ma non la redditività delle imprese [globali]” (p.229). Una logica che, si deve notare, non è diretta solo contro le persone impoverite, disoccupate o incarcerate, ma anche contro lo stesso capitale e le imprese locali. Come in effetti si vede quelle che non possono essere rese mobili, che non sono “lavorate” negli uffici scintillanti delle grandi società di consulenza e servizio delle “città globali” e che non entrano nel grande circo della finanza internazionale; tutte queste restano nel “margine sistemico”. Nel luogo in cui “si estrinseca la dinamica chiave dell’espulsione”.

Dunque per la Sassen anche “il rapporto fra l’odierno capitalismo avanzato e le forme più tradizionali di capitalismo di mercato”, assomiglia sempre più ad una forma di “accumulazione sempre più primitiva”, una “bruta semplicità” (p.232). La predazione, appunto.

Nel “margine sistemico” alla fine sono stati presi anche i sistemi di welfare per la stessa, semplice, motivazione di “bruta semplicità” per la quale il capitale nazionale (quello non dedito alle esportazioni, non “innovativo e competitivo”, quello concentrato sul servizio di bisogni locali, nazionali) è abbandonato alla contrazione: non è più necessario a chi è passato per la fucina delle innovazioni tecniche, organizzative e finanziarie degli anni ottanta e novanta. O con altre parole, quando i più potenti “meccanismi di accumulazione dei profitti si spostano dall’espansione della produzione di massa e dallo sviluppo dell’infrastruttura verso innovazioni finanziarie e il modello di impresa [a rete lunga] post-anni Ottanta, vengono meno le ragioni per chiedere il riconoscimento dei diritti, e il terreno su cui se ne facevano valere le rivendicazioni si disarticola, si tramuta a sua volta in un margine sistemico” (p.234).

Uno degli effetti più potenti è l'interdipendenza ed annullamento del “valore immediato” portato dal singolo lavoratore in processi ormai lunghissimi e senza centro in cui il valore emerge sostanzialmente come effetto di sistema e non come contributo individuale. Cioè, per usare una categoria di Marx, dell'espansione del “general intellect” come radice del valore emergente nel processo produttivo entro il sistema generale, ma più precisamente dalla sua emersione e privatizzazione.

Se si ripensa la cosa in questa chiave è la fonte di valore, e di senso, ad essere spostata dal processo di produzione individuale, ed istantaneo, al sistema generale in cui questo emerge come effetto immediatamente sociale ma subito preso e catturato in reti private di creazione/distribuzione.

Se non si riesce a recuperare un equilibrio tramite le politiche pubbliche, o almeno ad esercitare una capacità di direzione, per controbilanciare la volontà di dominio senza direzione del capitale finanziario e industriale-esteroflesso ed irresponsabile, il destino che si presenta è quindi di restare abbandonati alle forze meramente reattive ed entrare in una fase molto rischiosa in cui il sentimento di umiliazione spinge per immediate rivalse. Il nucleo forte di questo sentiment è dato da quel 20-25% della popolazione attiva che vive sulla sua pelle il precariato e l'incertezza della società del rischio, e che non è un segmento orientato ed educato ai valori solidaristici della sinistra ma a quelli della destra individualista. Esso vive una sorta di egoismo difensivo-compulsivo che nelle sue condizioni si muta in rabbia e rancore verso “il potere”. Intorno a questo nucleo si possono aggregare altri segmenti “discendenti” che si sfioccano dal vecchio blocco delle “classi medie” novecentesche per le ragioni dette in via di erosione da decenni; esattamente contemporaneamente alla progressiva erosione ed abbandono delle difese (anche corporative e sicuramente burocratiche) verso il mercato che erano state erette nel “trentennio” e che le avevano, di fatto, create per la prima volta nella storia dandogli un ruolo nel processo di valorizzazione e riproduzione. Dunque si ha un 35-40% di base sociale disponibile ad avventure, se qualcuno trova le parole. Ma contemporaneamente non pronte per esigenti discorsi di messa in comune e condivisione solidaristica. Si tratta di discorsi che non capiscono né vivono.

* * * *

Enrico Moretti scrive nel 2012, un libro che ha avuto notevole risalto “La nuova geografia del lavoro” che letto in questo contesto può aggiungere concretezza all’analisi. Anche per il giovane economista di Berkley la produzione di manufatti industriali “non è più il motore del benessere delle comunità locali”, anche per l’irresistibile calo numerico degli addetti (in USA ora all’8%). Detroit ha perso il 25% della popolazione tra il 2000 ed il 2010, Cleveland il 17% e altre circa il 10%, sono le “cinture della ruggine” rese famose dall’elezione di Trump. A Detroit un terzo degli abitanti vive sotto la soglia di povertà, tutto l’indotto è stato devastato. Per l’autore, che si colloca in posizione polemica con la “sinistra” su questo, il motore di questa stagnazione è la globalizzazione ed il progresso tecnologico.

La globalizzazione ha visto spostare tutta la parte produttiva delle imprese nei paesi in convergenza, dove il lavoro costa meno ed è meno protetto, i prodotti di maggiore successo commerciale, come l’I-phone, che sono anche alcuni dei più redditivi sono realizzati con componenti standard da grande produzione, e sono interamente prodotti in fabbriche delocalizzate, mentre progettazione, marketing e direzione restano in USA. L’intera “innovazione”, su cui concentra la sua attenzione, è nel design e nel marketing. Questo processo muove dal 1980, ma ancora dopo dieci anni le importazioni di prodotti semifiniti o finiti, entro le catene logistiche proprietarie occidentali erano solo al 3%. Ma raddoppiano ogni dieci anni. Ora fanno la differenza anche e soprattutto per la loro flessibilità (un vantaggio competitivo che un’ulteriore iniezione di tecnologia realmente innovativa potrebbe colmare).

Una delle evidenze della ricerca sul campo di Moretti è che le ondate di trasformazione economica polarizzano in modo selettivo il territorio. Alcuni luoghi di vecchio successo, come è spesso avvenuto, non riescono a ritrovare una strada e degradano, altri fioriscono o comunque non solo altrettanto colpiti.

Ma la polarizzazione è l’effetto di poderose dinamiche endogene. Nelle attuali condizioni il meccanismo economico che funziona meglio è quello dell’innovazione di prodotto difficilmente replicabile (o protetta da un marchio o brevetto), con le sue parole “nuove idee e nuovi prodotti che non possono essere facilmente replicati” (p.14), e che consentono ai proprietari di estrarre più valore dai mercati-bersaglio. Questo “settore”, in sostanza estrae valore aggiuntivo (arrivando fino a ricarichi nell’ordine del 70% in alcuni casi) e lo concentra in alcune aree ristrette. In parte geografiche (il territorio in cui l’hub si radica), in parte sociali (lo 0,1% della società che possiede le azioni).

Si hanno potenti effetti territoriali polarizzanti anche per effetto degli aloni dei lavori secondari (l’idea del moltiplicatore) che complessivamente contribuiscono ad alzare i salari nell’intera zona di impianto. Questo effetto è potenziato dal fatto che le aziende innovative tendono a concentrarsi in “hub” ristretti per una serie di meccanismi microfisici che il libro ben descrive.