Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 3594

Nel bipolarismo saremo sempre minoritari

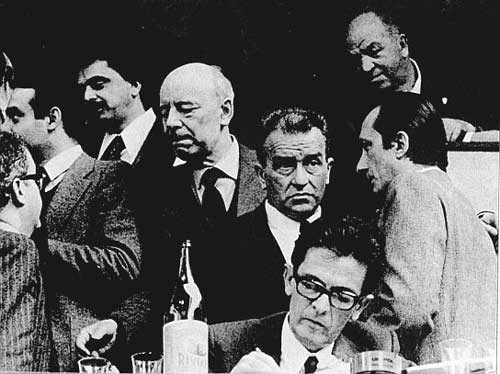

Intervista a Mario Tronti

Di Pietro Ingrao, che martedì compirà novantacinque anni, si conosce tutto. La storia, il rapporto intenso con la politica e la militanza, le sue tesi nel Pci di apertura ai movimenti, ma anche la sua idea di partito, la centralità del lavoro, la riflessione sulle forme della democrazia. Meno dibattuta, invece, è se esista oggi l'ingraismo. Se ci sia una cultura politica riconducibile a Pietro Ingrao da poter giocare oggi nella costellazione della sinistra. Lo chiediamo a Mario Tronti, presidente del Centro per la riforma dello Stato (che tra l'altro, organizza due iniziative per festeggiare i 95 anni di Ingrao).

Di Pietro Ingrao, che martedì compirà novantacinque anni, si conosce tutto. La storia, il rapporto intenso con la politica e la militanza, le sue tesi nel Pci di apertura ai movimenti, ma anche la sua idea di partito, la centralità del lavoro, la riflessione sulle forme della democrazia. Meno dibattuta, invece, è se esista oggi l'ingraismo. Se ci sia una cultura politica riconducibile a Pietro Ingrao da poter giocare oggi nella costellazione della sinistra. Lo chiediamo a Mario Tronti, presidente del Centro per la riforma dello Stato (che tra l'altro, organizza due iniziative per festeggiare i 95 anni di Ingrao).

Ingrao incarna il politico d'altri tempi. Quanto siamo lontani dall'immagine della classe politica di questi anni, della Seconda Repubblica?

Da quando ha compiuto novant'anni come Crs organizziamo a ogni suo compleanno, in suo onore, la lectio di un autore che con lui abbia avuto rapporti politici, di amicizia, culturali. Gli interessi di Ingrao sono molto vasti. Lui rappresenta la figura del politico-intellettuale. A volte si è spinto persino fino al punto di dire che sarebbe stato più bravo come regista che come politico.

- Details

- Hits: 5351

SCHEGGE di demos

di Stefano Petrucciani

Le procedure e le istituzioni necessarie affinché lo Stato non si trasformi in uno strumento di dominio. Da qui l'invito a pensare allo sviluppo di una democrazia radicale che preveda diritti universali di cittadinanza, ma anche il riconoscimento dei diritti alla diversità. Appunti critici sulle tesi del filosofo argentino Enrique Dussel su una possibile «politica della liberazione»

Protagonista di quella tendenza di pensiero che si definisce «filosofia della liberazione», Enrique Dussel è uno scrittore prolifico: noto in Italia soprattutto per i suoi studi sui manoscritti inediti di Marx (Un Marx sconosciuto e L'ultimo Marx, pubblicati entrambi da manifestolibri) ha ora appena terminato un'opera in tre volumi dedicata alla Politica della liberazione. In attesa di una loro traduzione, sono state pubblicate dall'editore Asterios Venti tesi di politica (sottotitolo: «per comprendere e partecipare», traduzione e introduzione di Antonino Infranca, pp. 188, euro 19) che condensano, in un testo agile, la sintesi del pensiero politico dello studioso latino-americano. Coniugando il confronto con il pensiero europeo (soprattutto Hannah Arendt, Jürgen Habermas e Karl-Otto Apel) con la riflessione sulle recenti esperienze politiche dell'America Latina in movimento, Dussel propone nel suo libro una visione complessiva della politica e dell'emancipazione, che prende le mosse dall'analisi di un tema centrale della teoria politica, quello del potere. L'obiettivo è infatti quello di ragionare su come si possa restituire il potere ai cittadini, che ne sono ovunque espropriati; ma a questo scopo anche il concetto del potere va ripensato, come Dussel propone, ripartendo da Hannah Arendt.

Protagonista di quella tendenza di pensiero che si definisce «filosofia della liberazione», Enrique Dussel è uno scrittore prolifico: noto in Italia soprattutto per i suoi studi sui manoscritti inediti di Marx (Un Marx sconosciuto e L'ultimo Marx, pubblicati entrambi da manifestolibri) ha ora appena terminato un'opera in tre volumi dedicata alla Politica della liberazione. In attesa di una loro traduzione, sono state pubblicate dall'editore Asterios Venti tesi di politica (sottotitolo: «per comprendere e partecipare», traduzione e introduzione di Antonino Infranca, pp. 188, euro 19) che condensano, in un testo agile, la sintesi del pensiero politico dello studioso latino-americano. Coniugando il confronto con il pensiero europeo (soprattutto Hannah Arendt, Jürgen Habermas e Karl-Otto Apel) con la riflessione sulle recenti esperienze politiche dell'America Latina in movimento, Dussel propone nel suo libro una visione complessiva della politica e dell'emancipazione, che prende le mosse dall'analisi di un tema centrale della teoria politica, quello del potere. L'obiettivo è infatti quello di ragionare su come si possa restituire il potere ai cittadini, che ne sono ovunque espropriati; ma a questo scopo anche il concetto del potere va ripensato, come Dussel propone, ripartendo da Hannah Arendt.

- Details

- Hits: 4057

La Cina contemporanea e l'effetto di sdoppiamento

Come redazione, abbiamo ricevuto e deciso di pubblicare la prefazione comune ed un capitolo di Sidoli sulla Cina contemporanea contenuti nel libro di Costanzo Preve e Roberto Sidoli Logica della storia e comunismo novecentesco*, perché riteniamo che possano contribuire alla comprensione della dinamica attuale del gigantesco paese asiatico.

+o+o+o+

Logica della storia e Comunismo novecentesco

L’effetto di sdoppiamento

C. Preve e R. Sidoli

Prefazione

Prefazione

Secondo la concezione marxista-ortodossa della storia universale, quest’ultima può essere paragonata ad una grande e lunga strada a senso unico, anche se composta da alcune diramazioni secondarie che in seguito si ricollegano al sentiero principale, oltre che da una serie di vicoli ciechi che vengono abbandonati, più o meno rapidamente.

In questa prospettiva storica, la “grande strada” è formata nella sua essenza da vari segmenti interconnessi, seppur ben distinti tra loro (comunismo primitivo/comunitarismo del paleolitico, nella preistoria della nostra specie; fase del modo di produzione asiatico; periodo schiavistico; fase feudale; epoca capitalistica e, infine, socialismo/comunismo), ma essa era ed è considerata tuttora un tracciato predeterminato, almeno in ultima istanza: qualunque “viaggiatore” e società potevano/possono anche prendere delle “scorciatoie” ma alla fine, volenti o nolenti, erano /sono costretti a rientrare nel sentiero di marcia principale e nelle sue variegate, ma obbligate tappe di percorso.

In base ai dati storici allora a conoscenza di Marx ed Engels, fino al 1883/95, questa era probabilmente l’unica visione complessiva del processo di sviluppo della storia universale che poteva essere (genialmente) elaborata a quel tempo ma, proprio dopo il 1883/95, tutta una serie di nuove scoperte ed avvenimenti storici portano a preferire una diversa concezione generale della dinamica del genere umano.

- Details

- Hits: 8290

Marx e la decrescita. Per un buon uso del pensiero di Marx

di Marino Badiale e Massimo Bontempelli

Questo saggio, il cui titolo nomina Marx e la decrescita, è ovviamente rivolto in primo luogo alle persone interessate a Marx e a quelle interessate alla decrescita, e il primo obiettivo che ci poniamo è quello di suscitare una discussione costruttiva fra questi due gruppi.

1. Introduzione.

1. Introduzione.

E’ noto che, in genere, fra coloro che continuano a ricavare ispirazione dal pensiero di Marx e coloro che in tempi recenti hanno iniziato a teorizzare la decrescita non corrono buoni rapporti. I primi tendono a vedere la decrescita, nel migliore dei casi, come un’aspirazione soggettiva di natura socialmente ambigua, mentre i “decrescisti” vedono nel pensiero di Marx nient’altro che una versione “di sinistra” dell’idolatria dello sviluppo che oggi domina il mondo e contro cui intendono combattere. Giudichiamo questa contrapposizione del tutto negativa, e cercheremo in questo saggio di mostrare le ragioni di questo nostro giudizio.

La prima tesi generale che ci sforzeremo di argomentare nel seguito può essere così enunciata, in una sintesi quasi da slogan: “coloro che seguono le teorie di Marx hanno bisogno della decrescita, la decrescita ha bisogno di Marx”. E con questo intendiamo dire quanto segue: da una parte, oggi ogni teoria ispirata a Marx ha bisogno della decrescita perché essa rappresenta l’unica formulazione possibile di un anticapitalismo adeguato alla realtà del capitalismo attuale; dall’altra, la decrescita ha bisogno del pensiero di Marx perché in esso si trovano alcuni fondamenti teorici indispensabili per l’elaborazione di una proposta teorica e politica adeguata ai problemi che la decrescita stessa individua.

- Details

- Hits: 5578

Dopo la tragedia, la farsa!

Ovvero come la storia si ripete

Slavoj Žižek

Introduzione. Lezioni del primo decennio.

Il titolo di questo libro dovrebbe costituire un test del quoziente intellettuale elementare: se la prima associazione che provoca nel lettore è il volgare cliché anticomunista: “Ha ragione – oggi dopo la tragedia del totalitarismo del XX secolo, tutta questa faccenda di un ritorno al comunismo non può essere che una farsa!”, ebbene, gli consiglio vivamente di fermarsi qui. Non solo, ma il libro gli dovrebbe venire confiscato, perché vi si tratta di una tragedia e di una farsa assolutamente diverse, ossia dei due avvenimenti che aprono e chiudono il primo decennio del XXI secolo: gli attacchi dell’11 settembre 2001 e la débacle finanziaria del 2008.

Il titolo di questo libro dovrebbe costituire un test del quoziente intellettuale elementare: se la prima associazione che provoca nel lettore è il volgare cliché anticomunista: “Ha ragione – oggi dopo la tragedia del totalitarismo del XX secolo, tutta questa faccenda di un ritorno al comunismo non può essere che una farsa!”, ebbene, gli consiglio vivamente di fermarsi qui. Non solo, ma il libro gli dovrebbe venire confiscato, perché vi si tratta di una tragedia e di una farsa assolutamente diverse, ossia dei due avvenimenti che aprono e chiudono il primo decennio del XXI secolo: gli attacchi dell’11 settembre 2001 e la débacle finanziaria del 2008.

[...]

L’analisi proposta in questo libro non ha nulla di neutro; al contrario, è impegnata e “parziale” al massimo – perché la verità è di parte; essa è accessibile-vi si può accedere soltanto se si prende partito, e non per questo è meno universale. Il partito preso qui è naturalmente quello del comunismo. Adorno fa iniziare i suoi Tre studi su Hegel con un rifiuto della domanda tradizionale su ciò che egli esemplifica col titolo del libro di Benedetto Croce: Che cosa è vivo e che cosa è morto nella filosofia di Hegel? Una simile domanda suppone da parte del suo autore l’assunzione di una posizione arrogante di giudice del passato, ma quando abbiamo a che fare con un filosofo veramente grande, la vera domanda da formulare non riguarda quello che questo filosofo può ancora dirci, quello che ancora può significare per noi, ma piuttosto il contrario: a che punto siamo ai suoi occhi?

- Details

- Hits: 6084

Per finirla con il XXI secolo

Jean-Claude Michéa

(Prefazione all’edizione francese di The Culture of Narcissism de Christopher Lasch, Climats, 2000)(1)

All’inizio del suo meraviglioso libretto su George Orwell, Simon Leys fa notare, e a ragione, che ci troviamo davanti a un autore che ” continua a parlarci con una chiarezza e una forza di gran lunga superiore alla prosa che opinionisti e politici ci fanno leggere sui quotidiani ogni giorno”(2). Con le giuste proporzioni del caso, un tale giudizio lo si può applicare perfettamente all’opera di Lasch e in particolare a The culture of narcissisme, che è indubbiamente il suo capolavoro. Ecco, in effetti, un’opera scritta più di vent’anni fa(3) e che rimane, con tutta evidenza, infinitamente più attuale della quasi totalità di saggi che hanno avuto la pretesa, da allora, di spiegare il mondo in cui abbiamo da vivere.

All’inizio del suo meraviglioso libretto su George Orwell, Simon Leys fa notare, e a ragione, che ci troviamo davanti a un autore che ” continua a parlarci con una chiarezza e una forza di gran lunga superiore alla prosa che opinionisti e politici ci fanno leggere sui quotidiani ogni giorno”(2). Con le giuste proporzioni del caso, un tale giudizio lo si può applicare perfettamente all’opera di Lasch e in particolare a The culture of narcissisme, che è indubbiamente il suo capolavoro. Ecco, in effetti, un’opera scritta più di vent’anni fa(3) e che rimane, con tutta evidenza, infinitamente più attuale della quasi totalità di saggi che hanno avuto la pretesa, da allora, di spiegare il mondo in cui abbiamo da vivere.

Grazie alla formazione intellettuale iniziale (marxismo occidentale e in particolare, la Scuola di Francoforte) Lasch s’è ritrovato assai presto immunizzato contro il culto del “Progresso” (come si dice ora, della modernizzazione) che costituisce ai nostri giorni, il residuo catechismo degli elettori di Sinistra e dunque uno dei principali catenacci mentali che li trattiene in questa strana Chiesa nonostante il suo evidente fallimento storico. Presentando, qualche anno più tardi, la logica del suo itinerario filosofico, Lasch arriva a scrivere che il punto di partenza della sua riflessione era stata da sempre “una questione tutt’altro che semplice: come si spiega che delle persone serie continuino ancora a credere al Progresso quando l’evidenza dei fatti avrebbe dovuto, una volta e per tutte, portarli ad abbandonare una simile idea?”(4).

- Details

- Hits: 3754

Perché ancora l'operaismo

Mario Tronti

Alcune parole per rispondere alla domanda: perché ancora l’operaismo, malgrado ormai la palese assenza delle condizioni che l’hanno originato e prodotto? Tali condizioni si possono sommariamente riassumere nel neo-capitalismo grande-industriale, oggi deceduto, con cui per la prima volta ci si confrontava in Italia, nella fase fordista, anch’essa archiviata; in un ciclo di lotte operaie che hanno investito il paese nei primi anni Sessanta, con al centro la figura dell’operaio-massa, memoria rimossa e dimenticata. Credo che oggi il passaggio – ormai avvenuto – dalla centralità alla marginalità non riguarda solo gli operai. Questo passaggio riguarda anche il capitale. Nel senso proprio del Das Kapital marxiano, come lo intendeva Marx ma anche come lo intendevamo noi: il capitale cosiddetto sociale, o il piano del capitale, come si diceva nei «Quaderni rossi». Come gli operai, così anche questa forma di capitale è diventata da centrale a marginale.

Alcune parole per rispondere alla domanda: perché ancora l’operaismo, malgrado ormai la palese assenza delle condizioni che l’hanno originato e prodotto? Tali condizioni si possono sommariamente riassumere nel neo-capitalismo grande-industriale, oggi deceduto, con cui per la prima volta ci si confrontava in Italia, nella fase fordista, anch’essa archiviata; in un ciclo di lotte operaie che hanno investito il paese nei primi anni Sessanta, con al centro la figura dell’operaio-massa, memoria rimossa e dimenticata. Credo che oggi il passaggio – ormai avvenuto – dalla centralità alla marginalità non riguarda solo gli operai. Questo passaggio riguarda anche il capitale. Nel senso proprio del Das Kapital marxiano, come lo intendeva Marx ma anche come lo intendevamo noi: il capitale cosiddetto sociale, o il piano del capitale, come si diceva nei «Quaderni rossi». Come gli operai, così anche questa forma di capitale è diventata da centrale a marginale.

La lotta era lotta di classe tra due centralità: ognuna aveva il proprio campo e il proprio blocco sociale, ognuna era centrale nella propria parte. Erano appunto campi socialmente omogenei, proprio perché avevano questa forza centrale che li unificava e concentrava.

- Details

- Hits: 12472

Destra e sinistra: una risposta a Costanzo Preve

di Domenico Losurdo

[Alcune settimane fa avevamo pubblicato le riflessioni di Costanzo Preve sul colloquio di Domenico Losurdo con alcuni studenti pisani. Preve muoveva dalla contestazione delle categorie di destra e sinistra per allargare il suo ragionamento, in maniera critica ma solidale, all'approccio complessivo che Losurdo propone rispetto alle questioni storiche e filosofiche dell'età contemporanea. Con lo stesso spirito Domenico Losurdo risponde adesso a Costanzo Preve, concentrandosi però sulla dicotomia destra/sinistra.]

[Alcune settimane fa avevamo pubblicato le riflessioni di Costanzo Preve sul colloquio di Domenico Losurdo con alcuni studenti pisani. Preve muoveva dalla contestazione delle categorie di destra e sinistra per allargare il suo ragionamento, in maniera critica ma solidale, all'approccio complessivo che Losurdo propone rispetto alle questioni storiche e filosofiche dell'età contemporanea. Con lo stesso spirito Domenico Losurdo risponde adesso a Costanzo Preve, concentrandosi però sulla dicotomia destra/sinistra.]

Dalla mia intervista ovvero dalla mia conversazione informale con un gruppo di studenti pisani, condotta col linguaggio tipico delle conversazioni informali, Costanzo Preve prende lo spunto per una critica alla mia produzione intellettuale nel suo complesso. Sono lusingato dell’attenzione a me riservata da un autore, che a causa anche del suo stile chiaro e brillante io leggo sempre con interesse e piacere, e che ora con le sue osservazioni critiche mi stimola a chiarire ulteriormente il mio pensiero.

- Details

- Hits: 2982

DIVISIONE DEL LAVORO E SOCIALIZZAZIONE

Valerio Bertello

“Il lavoro annuale di ciascuna nazione è il fondo donde originariamente si traggono tutte le cose necessarie e comode della vita, le quali annualmente consuma, e le quali consistono sempre o nell’immediato prodotto di quel lavoro o in ciò che col medesimo dalle altre nazioni si acquista.”

“Il lavoro annuale di ciascuna nazione è il fondo donde originariamente si traggono tutte le cose necessarie e comode della vita, le quali annualmente consuma, e le quali consistono sempre o nell’immediato prodotto di quel lavoro o in ciò che col medesimo dalle altre nazioni si acquista.”

Così A. Smith inizia “ex abrupto” la sua “Indagine”, ponendo il lavoro come fondamento dell’esistenza non solo di ciascuna nazione, ma dell’insieme delle nazioni, cioè dell’umanità tutta. Infatti dichiara esplicitamente che il lavoro nella forma di bene utile o viene consumato immediatamente o viene scambiato con altro lavoro. Ma si può constatare che la parte di lavoro scambiata è storicamente sempre aumentata fino a divenire all’epoca di Smith quella di gran lunga preponderante. Quindi la sua asserzione significa che in realtà il lavoro si presenta come totalità, e se l’umanità sussiste su questa base unitaria, anch’essa costituisce necessariamente una totalità.

- Details

- Hits: 2667

Marx: ancora una volta!

Donatello Santarone* intervista Marcello Musto

Marcello Musto insegna presso il Dipartimento di Scienze Politiche della York University di Toronto (Canada) ed è curatore di due recenti volumi su Marx: "Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Karl Marx tra filologia e filosofia" (Manifestolibri, 2005) e "Karl Marx’s Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later" (Routledge, 2008).

Marcello Musto insegna presso il Dipartimento di Scienze Politiche della York University di Toronto (Canada) ed è curatore di due recenti volumi su Marx: "Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Karl Marx tra filologia e filosofia" (Manifestolibri, 2005) e "Karl Marx’s Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy 150 Years Later" (Routledge, 2008).

Ha inoltre scritto numerosi articoli su Marx, i marxismi e la nuova edizione storico critica delle opere di Marx ed Engels, la Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA 2), ed è autore del libro Saggi su Marx e i marxismi (in uscita per Carocci nel 2010).

D. S.: La prima domanda che vorrei rivolgerti concerne la ragione della imponente ripresa di interesse per l’opera di Marx – attestata da centinaia di libri e convegni internazionali a lui dedicati, scritti o organizzati da parte di studiosi dei più diversi orientamenti culturali e politici.

- Details

- Hits: 2489

Il “ritorno dello Stato” come amministratore della crisi

Norbert Trenkle

1.

1.

Gran parte della sinistra riconduce l’attuale crisi economica mondiale a cause politiche. Secondo questa sinistra, il neo-liberalismo, che ha totalmente deregolamentato il mercato e in modo particolare scatenato i mercati finanziari, ha fallito. Adesso ci aspetterebbe una nuova era di regolamentazione e controllo statale, su cui diventerebbe perciò essenziale incidere. Punti centrali sarebbero il ridimensionamento del capitale finanziario e il rafforzamento dell’economia reale, la quale da parte sua dovrebbe essere riformata in senso ecologico e sociale. La riuscita di questo progetto dipenderebbe soprattutto dai rapporti di forza e dalla mobilitazione politica.

2.

Questa analisi trascura però l’origine di fondo della crisi globale. Anche se essa è stata innescata da un crack dei mercati finanziari, le sue cause vanno cercate in tutt’altro luogo. L’enorme rigonfiamento dei mercati finanziari degli ultimi 30 anni non dipende da decisioni politiche arbitrarie o sbagliate, ma è espressione di una crisi strutturale della valorizzazione del capitale, crisi che è emersa con la fine del boom fordista del dopoguerra.

- Details

- Hits: 2078

Una sinistra senza Rete

Benedetto Vecchi

«Lo spettro del capitale», un saggio di Marcello Cini e Sergio Bellucci sull'economia della conoscenza

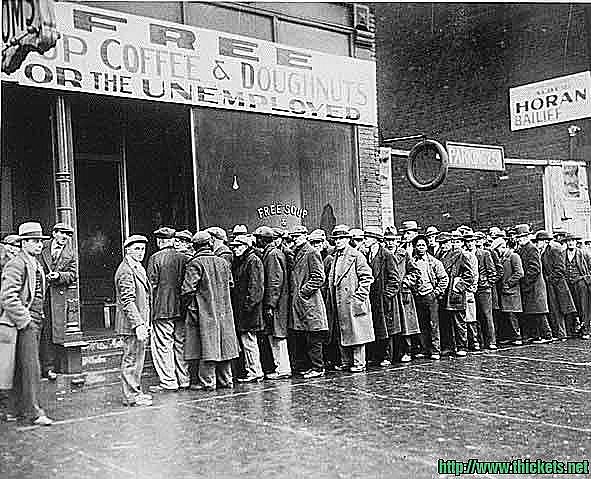

Pagine sostenute da un'urgenza politica: perché il movimento operaio è incapace di proporre una visione alternativa a quella dominante? È attorno a questa domanda che il saggio di Marcello Cini e Sergio Bellucci Lo spettro del capitale (Codice edizione) si sviluppa, evidenziando come, anche chi esercita il potere, non dorme sonni molto tranquilli. Lo testimonia la crisi economica, che da un biennio sta ridisegnando i rapporti sociali e le relazioni tra Stati a livello mondiale in una direzione che, più che costituire una soluzione, rappresenta un problema aggiuntivo rispetto la possibilità di uscire dalla crisi, perché le dinamiche e i conflitti sociali e geopolitici del capitalismo contemporaneo non contemplano un esito riformista, come è stato il New Deal e il welfare state dopo la crisi del '29 e la seconda guerra mondiale. Dunque, un saggio ambizioso che concede ben poco allo stile espositivo e molto, invece, alla radicalità dei problemi che la sinistra, meglio quello che ne rimane, si trova di fronte.

Pagine sostenute da un'urgenza politica: perché il movimento operaio è incapace di proporre una visione alternativa a quella dominante? È attorno a questa domanda che il saggio di Marcello Cini e Sergio Bellucci Lo spettro del capitale (Codice edizione) si sviluppa, evidenziando come, anche chi esercita il potere, non dorme sonni molto tranquilli. Lo testimonia la crisi economica, che da un biennio sta ridisegnando i rapporti sociali e le relazioni tra Stati a livello mondiale in una direzione che, più che costituire una soluzione, rappresenta un problema aggiuntivo rispetto la possibilità di uscire dalla crisi, perché le dinamiche e i conflitti sociali e geopolitici del capitalismo contemporaneo non contemplano un esito riformista, come è stato il New Deal e il welfare state dopo la crisi del '29 e la seconda guerra mondiale. Dunque, un saggio ambizioso che concede ben poco allo stile espositivo e molto, invece, alla radicalità dei problemi che la sinistra, meglio quello che ne rimane, si trova di fronte.

La tesi dei due autori è presto riassunta. Negli ultimi lustri, il capitalismo ha conosciuto un mutamento radicale che ha portato al centro della scena la conoscenza, divenuta fonte primaria nei processi lavorativi nonché settore trainante della produzione della ricchezza. Una conoscenza intesa nella sua forma generica, ma tuttavia pervasiva dell'attività economica. Non solo dunque il sapere tecnico-scientifico, ma anche l'informazione, l'intrattenimento, l'immaginario collettivo sono diventati il cuore del capitalismo.

- Details

- Hits: 2582

C'è una logica nella crisi. Vale la pena rileggere Marx

di Alberto Burgio

In libreria una raccolta di scritti marxiani, in parte inediti, curati da Vladimiro Giacché

«Come sempre, con la prosperità si sviluppò molto rapidamente la speculazione. La speculazione di regola si presenta nei periodi in cui la sovrapproduzione è in pieno corso. Essa offre alla sovrapproduzione momentanei canali di sbocco, e proprio per questo accelera lo scoppio della crisi e ne aumenta la virulenza. La crisi stessa scoppia dapprima nel campo della speculazione e solo successivamente passa a quello della produzione. Non la sovrapproduzione, ma la sovraspeculazione, che a sua volta è solo un sintomo della sovrapproduzione, appare perciò agli occhi dell'osservatore superficiale come causa della crisi».

«Come sempre, con la prosperità si sviluppò molto rapidamente la speculazione. La speculazione di regola si presenta nei periodi in cui la sovrapproduzione è in pieno corso. Essa offre alla sovrapproduzione momentanei canali di sbocco, e proprio per questo accelera lo scoppio della crisi e ne aumenta la virulenza. La crisi stessa scoppia dapprima nel campo della speculazione e solo successivamente passa a quello della produzione. Non la sovrapproduzione, ma la sovraspeculazione, che a sua volta è solo un sintomo della sovrapproduzione, appare perciò agli occhi dell'osservatore superficiale come causa della crisi».

«Il fatto che, laddove l'intero processo poggia sul credito, non appena il credito viene improvvisamente a mancare e ogni pagamento può essere effettuato solo in contanti debbano subentrare una crisi creditizia e la mancanza di mezzi di pagamento - è ovvio, come lo è il fatto che la crisi nel suo complesso debba presentarsi prima facie come crisi creditizia e monetaria. Ma in realtà non si tratta unicamente della "convertibilità" delle cambiali in denaro. Un'enorme massa di queste cambiali non rappresenta nulla più che transazioni truffaldine, che ora sono scoppiate e vengono alla luce del sole; esse rappresentano speculazioni andate male e fatte con il denaro altrui. È proprio bello che i capitalisti, che gridano tanto contro il "diritto al lavoro", ora pretendano dappertutto "pubblico appoggio" dai governi e facciano insomma valere il "diritto al profitto" a spese della comunità».

- Details

- Hits: 4515

Scie per il marxismo del XXI secolo

di Franco Soldani

Premessa

Premessa

Il lettore troverà nei paragrafi che seguono alcune ipotesi teoriche, aventi in parte lo status di concetti definiti, in parte la forma d'un programma di ricerca, relative a una rilettura del pensiero di Marx. Esse costituiscono in pari tempo una critica di quella galassia concettuale universalmente conosciuta col nome di marxismo storicamente costituito, marxismo il più delle volte codificato in scuole di vario tipo, spesso reso accademico e persino identificato con singoli intellettuali. Tali eventi lo hanno ormai reso definitivamente sterile dal punto di vista cognitivo.

Questo variegato arcipelago teorico, la cui formazione d'altro canto è durata più d'un secolo (cosa che ne spiega la natura coriacea e l'attuale sopravvivenza qua e là in Europa e altrove), viene qui considerato morto e sepolto. Detta tradizione ha avuto nel passato una nobile e tragica storia e ha svolto una funzione determinante nel dare la sua forma odierna al mondo contemporaneo. Oggi però essa è irrimediabilmente superata e deve essere sostituita con una differente interpretazione della realtà sociale.

- Details

- Hits: 10631

La crisi di Karl

Lo spettro della bolla che si aggira per la realtà

di Vladimiro Giacchè

Un mondo spiegato a partire dalla centralità del capitale finanziario che stringe nella sua morsa l'economia. È questa la lettura dominante della crisi, relegata a incidente di percorso del capitalismo. Spiegazione che può essere smontata a partire dagli scritti di Marx dedicati al tema e che sono stati raccolti in un volume da oggi in libreria di cui pubblichiamo brani dell'introduzione

Un mondo spiegato a partire dalla centralità del capitale finanziario che stringe nella sua morsa l'economia. È questa la lettura dominante della crisi, relegata a incidente di percorso del capitalismo. Spiegazione che può essere smontata a partire dagli scritti di Marx dedicati al tema e che sono stati raccolti in un volume da oggi in libreria di cui pubblichiamo brani dell'introduzione

La spiegazione della crisi attuale come una crisi finanziaria che ha contagiato l'economia reale è oggi largamente prevalente. Si tratta della versione contemporanea della concezione, ben nota a Marx, secondo cui la crisi sarebbe dovuta «all'eccesso di speculazioni e all'abuso del credito». Precisamente questa spiegazione delle crisi era stata sostenuta dalla commissione incaricata dalla Camera dei Comuni inglese di redigere un rapporto sulla crisi del 1857. Marx contestava questo punto di vista: «la speculazione di regola si presenta nei periodi in cui la sovrapproduzione è in pieno corso. Essa offre alla sovrapproduzione momentanei canali di sbocco, e proprio per questo accelera lo scoppio della crisi e ne aumenta la virulenza. La crisi stessa scoppia dapprima nel campo della speculazione e solo successivamente passa a quello della produzione. Non la sovrapproduzione, ma la sovraspeculazione, che a sua volta è solo un sintomo della sovrapproduzione, appare perciò agli occhi dell'osservatore superficiale come causa della crisi».

- Details

- Hits: 7295

Marx e il marxismo-leninismo

Autore: a cura di Marcello Musto

I. INCOMPIUTEZZA VERSUS SISTEMATIZZAZIONE

I. INCOMPIUTEZZA VERSUS SISTEMATIZZAZIONE

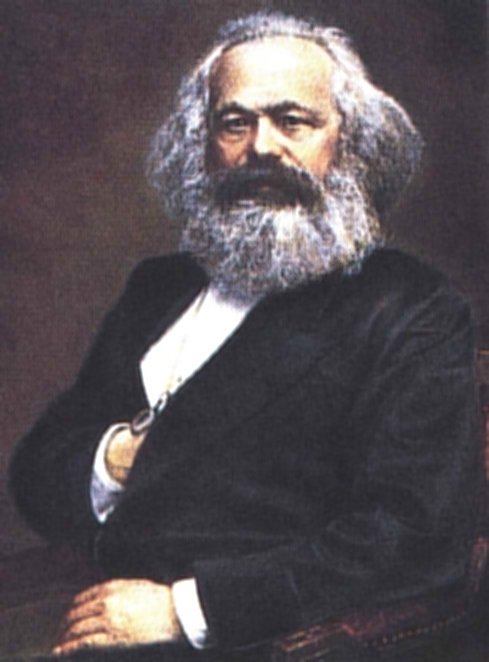

Pochi uomini hanno scosso il mondo come Karl Marx.

Alla sua scomparsa, passata pressoché inosservata, fece immediatamente seguito, con una rapidità che nella storia ha rari esempi ai quali poter essere confrontata, l’eco della fama. Ben presto, il nome di Marx fu sulle bocche dei lavoratori di Chicago e Detroit, così come su quelle dei primi socialisti indiani a Calcutta. La sua immagine fece da sfondo al congresso dei bolscevichi a Mosca dopo la rivoluzione. Il suo pensiero ispirò programmi e statuti di tutte le organizzazioni politiche e sindacali del movimento operaio, dall’intera Europa sino a Shanghai. Le sue idee hanno irreversibilmente stravolto la filosofia, la storia, l’economia. Eppure, nonostante l’affermazione delle sue teorie, trasformate nel XX secolo in ideologia dominante e dottrina di Stato per una gran parte del genere umano e l’enorme diffusione dei suoi scritti, egli rimane, ancora oggi, privo di un’edizione integrale e scientifica delle proprie opere. Tra i più grandi autori, questa sorte è toccata esclusivamente a lui.

- Details

- Hits: 3024

I manoscritti riscoperti del Moro

di Roberto Finelli

Enrique Dussel, L'ultimo Marx, Manifestolibri, PP. 286, Euro 28

Ancora la mente geniale del vecchio Marx che continua a vivere e ad essere coltivata, nella profondità dei suoi motivi, dalla cura e dal pensiero di altre menti! Ancora, e di nuovo, un libro su Marx! Ora, che Marx non sia un pensatore lineare e monocorde, bensì sia invece nutrito da ispirazioni e linee teoriche molteplici fino ad essere discordi e contraddittorie, è quanto sta emergendo sempre più dalla ricerca recente. Tanto che un marxismo all'altezza dei problemi dei nostri tempi non potrebbe, a ben vedere, evitare di costituirsi come storia e fenomenologia dei diversi marxismi: in quanto ciascuno espressione, a suo modo, di un segmento di quel multiversum che è costituito appunto dalla mente di Marx. Basti pensare, in direzione opposta, cosa abbia potuto significare, quanto a chiusure e a debolezze teoriche, anche per buona parte della cultura del '68, un'interpretazione, come quella avanzata da Della Volpe e poi da Lucio Colletti, di un Marx invece sostanzialmente pensatore univoco e monolitico, coerente con se stesso dalla giovinezza alla maturità, sia per chi valorizzasse la dialettica sia per chi, come Colletti, la rifiutasse scientificamente.

Ancora la mente geniale del vecchio Marx che continua a vivere e ad essere coltivata, nella profondità dei suoi motivi, dalla cura e dal pensiero di altre menti! Ancora, e di nuovo, un libro su Marx! Ora, che Marx non sia un pensatore lineare e monocorde, bensì sia invece nutrito da ispirazioni e linee teoriche molteplici fino ad essere discordi e contraddittorie, è quanto sta emergendo sempre più dalla ricerca recente. Tanto che un marxismo all'altezza dei problemi dei nostri tempi non potrebbe, a ben vedere, evitare di costituirsi come storia e fenomenologia dei diversi marxismi: in quanto ciascuno espressione, a suo modo, di un segmento di quel multiversum che è costituito appunto dalla mente di Marx. Basti pensare, in direzione opposta, cosa abbia potuto significare, quanto a chiusure e a debolezze teoriche, anche per buona parte della cultura del '68, un'interpretazione, come quella avanzata da Della Volpe e poi da Lucio Colletti, di un Marx invece sostanzialmente pensatore univoco e monolitico, coerente con se stesso dalla giovinezza alla maturità, sia per chi valorizzasse la dialettica sia per chi, come Colletti, la rifiutasse scientificamente.

Versioni a confronto

Questa volta, a dirigere, originalmente, l'orchestra mentale formata dal compositum marxiano è Enrique Dussel, uno dei più seri studiosi del marxismo in America Latina ed esponente della teologia della liberazione.

- Details

- Hits: 3320

Karl Marx: sulle tracce di un fantasma

di Marcello Musto

[Introduzione a AA.VV (a cura di M. Musto) - Sulle tracce di un fantasma. L'opera di Karl Marx tra filologia e filosofia - Manifestolibri - 2005]

Su mille socialisti, forse uno solo ha letto un’opera economica di Marx,

su mille antimarxisti, neppure uno ha letto Marx.

I. Incompiutezza versus sistematizzazione

I. Incompiutezza versus sistematizzazione

Pochi uomini hanno scosso il mondo come Karl Marx.

Alla sua scomparsa, passata pressoché inosservata, fece immediatamente seguito, con una rapidità che nella storia ha rari esempi ai quali poter essere confrontata, l’eco della fama. Ben presto, il nome di Marx fu sulle bocche dei lavoratori di Chicago e Detroit, così come su quelle dei primi socialisti indiani a Calcutta. La sua immagine fece da sfondo al congresso dei bolscevichi a Mosca dopo la rivoluzione. Il suo pensiero ispirò programmi e statuti di tutte le organizzazioni politiche e sindacali del movimento operaio, dall’intera Europa sino a Shanghai. Le sue idee hanno irreversibilmente stravolto la filosofia, la storia, l’economia. Eppure, nonostante l’affermazione delle sue teorie, trasformate nel XX secolo in ideologia dominante e dottrina di Stato per una gran parte del genere umano e l’enorme diffusione dei suoi scritti, egli rimane, ancora oggi, privo di un’edizione integrale e scientifica delle proprie opere. Tra i più grandi autori, questa sorte è toccata esclusivamente a lui.

Ragione primaria di questa particolarissima condizione risiede nel carattere largamente incompleto della sua opera. Se si escludono, infatti, gli articoli giornalistici editi nel quindicennio 1848-1862, gran parte dei quali destinati al «New-York Tribune», all’epoca uno dei più importanti quotidiani del mondo, i lavori pubblicati furono relativamente pochi, se comparati ai tanti realizzati solo parzialmente ed all’imponente mole di ricerche svolte. Emblematicamente, quando nel 1881, in uno dei suoi ultimi anni di vita, Marx fu interrogato da Karl Kautsky, circa l’opportunità di un’edizione completa delle sue opere, egli rispose: «queste dovrebbero prima di tutto essere scritte ».

- Details

- Hits: 7364

La rottura strutturale del capitale e il ruolo della critica categoriale

Intervista a Robert Kurz della rivista online "Shift", Zion Ediçoes

Come si inquadra l’attuale crisi finanziaria nel contesto dello sviluppo della crisi strutturale del capitale?

Come si inquadra l’attuale crisi finanziaria nel contesto dello sviluppo della crisi strutturale del capitale?

É teoricamente sbagliato parlare di una crisi finanziaria indipendente, la cui «ripercussione» sulla cosiddetta economia reale sarebbe incerta ed eventualmente moderata. Espressa nei termini della teoria di Marx, la crisi finanziaria può essere solo una manifestazione della caduta delle condizioni della valorizzazione reale del capitale. Il sistema finanziario e del credito non é un settore autonomo, ma una componente integrante della riproduzione ampliata del capitale totale. Qui sorge una contraddizione che progressivamente si aggrava. L’espansione del sistema del credito in sé non è nuova, ha già percorso un processo secolare. Ciò riflette un meccanismo descritto da Marx come «aumento della composizione organica del capitale». Con l’aumento della scientificizzazione della produzione, cresce la proporzione di capitale costante (macchine, equipaggiamento tecnologico di controllo, comunicazioni e infrastrutture, etc.) in relazione al capitale variabile (forza di lavoro produttivo di valore). Corrispondentemente, crescono i costi preliminari per poter applicare in forma redditizia la forza lavoro, l’unica fonte di plusvalore. I costi preliminari crescenti esigono un anticipo del plusvalore futuro nella forma del credito per mantenere in corso l’attuale produzione di plusvalore, sempre più differito nel futuro.

- Details

- Hits: 3363

La sinistra senza aggettivi di Marcello Cini e Alfonso Gianni

Ovvero come ti rivolto il marxismo

di Domenico Moro

1. Indebite torsioni

1. Indebite torsioni

Ricordate Terminator? In quel film si immaginava un futuro in cui le macchine, sviluppata una propria autonoma intelligenza, si rivoltavano contro l’uomo, cercando di spazzarlo via dalla faccia della Terra. Terminator, interpretato dall’ex attore-culturista e ora governatore della California Schwarznegger, era un robot inviato nel passato per impedire la nascita dell’uomo che avrebbe salvato l’umanità dall’annientamento.

Metaforicamente (siamo negli anni 80, quando si introdussero massicciamente informatica e automatismo nelle fabbriche), l’ultimo combattimento tra l’eroe umano, venuto dal futuro per salvare il nascituro, e il robot si svolge all’interno di una fabbrica automatica. Come se fossimo in una sorta di malriuscito rifacimento di Terminator, c’è chi, Marcello Cini in testa, in una serie di articoli recentemente pubblicati ci descrive una fantascientifica realtà in cui l’avvento del cosiddetto general intellect (il sapere scientifico sociale incorporato nelle macchine) avrebbe reso superfluo il lavoro umano immediato e con esso la legge del valore, su cui si fonda la teoria della società contemporanea di Marx. L’obsoleta classe operaia di fabbrica sarebbe così sostituita da un nuovo soggetto sociale: “il lavoratore immateriale”. Partendo da questi assunti, Cini sollecita la costruzione di una sinistra senza “aggettivazioni”, cioè non più comunista, seguito da Alfonso Gianni e Rina Gagliardi che si affrettano a decretare, insieme alla fine della centralità dello scontro tra movimento operaio e capitale, anche la fine della necessità di un partito comunista. Si tratta, in realtà, di veri e propri fraintendimenti della realtà e dell’opera di Marx, che subiscono una indebita torsione allo scopo di alimentare la polemica contro la maggioranza del Prc. Vediamo come avviene tale processo di torsione.

2. Lavoro materiale e lavoro immateriale

Secondo Alfonso Gianni, “Marx…ci dice almeno due cose.

- Details

- Hits: 2690

Ma quale Marx

Rossana Rossanda

Breve il terrore seguito al crac della finanza: cielo, torna Marx! E perché? Perché i governi sono corsi in aiuto alle banche, rifinanziandole. L'intervento fatale dello stato, cioè il riaffacciarsi di Marx...

Che sciocchezza. Intanto lo spavento non è durato molto. Stati, o meglio governi, non sembrano chiedere nulla in cambio. Si limitano a dire che non si può lasciar fallire una banca perché questo trascinerebbe nel vortice risparmiatori e imprese. Lasciar fallire Lehman Brothers è stato un errore; salvare una banca è un atto di salute pubblica, come far fronte a una inondazione. Quindi altre imprese chiedono aiuto, per prime le grandi costruttrici di auto, perché quote ingenti dei loro clienti hanno smesso di cambiare la vettura, per cui rischiano il licenziamento centinaia di migliaia di lavoratori, che da disoccupati costano allo stato e producono tensione sociale. Solo in Europa si moltiplicano le cifre di disoccupati a breve, per non parlare dell'est che, gettato spensieratamente nel libero mercato, vi sprofonda più degli altri. Perfino gli oligarchi che avevano ammassato ricchezze nella svendita della proprietà pubblica ne stanno perdendo una parte.

Che sciocchezza. Intanto lo spavento non è durato molto. Stati, o meglio governi, non sembrano chiedere nulla in cambio. Si limitano a dire che non si può lasciar fallire una banca perché questo trascinerebbe nel vortice risparmiatori e imprese. Lasciar fallire Lehman Brothers è stato un errore; salvare una banca è un atto di salute pubblica, come far fronte a una inondazione. Quindi altre imprese chiedono aiuto, per prime le grandi costruttrici di auto, perché quote ingenti dei loro clienti hanno smesso di cambiare la vettura, per cui rischiano il licenziamento centinaia di migliaia di lavoratori, che da disoccupati costano allo stato e producono tensione sociale. Solo in Europa si moltiplicano le cifre di disoccupati a breve, per non parlare dell'est che, gettato spensieratamente nel libero mercato, vi sprofonda più degli altri. Perfino gli oligarchi che avevano ammassato ricchezze nella svendita della proprietà pubblica ne stanno perdendo una parte.

Quindi gli stessi che per venti anni hanno strillato «meno stato più mercato» adesso chiedono l'intervento statale. C'entra Marx? Per niente. Prima di tutto non è mai stato un fautore dello stato, del quale anzi prevedeva a termine l'estinzione; se mai fu Lenin a pensare che la proprietà statale, ma d'uno stato proletario, fosse l'ultima fase prima della socializzazione della proprietà stessa. Nulla di simile passa per la testa dei governi, né delle opposizioni attuali.

I primi sono reticenti perfino a dichiarare la natura di queste erogazioni.

- Details

- Hits: 4634

Il marxismo italiano, senza capitale

di Michele Nobile

1. Nel quadro di una più ampia polemica con Habermas, Hirsch, O’Connor e Offe, lo scomparso Riccardo Parboni collocò il «marxismo italiano» nella più ampia classe del «marxismo sovrastrutturale», per il quale «la crisi del capitalismo non dipende dalla dinamica delle forze produttive e dei rapporti di produzione ma dal venir meno di quei meccanismi omeostatici di carattere politico e ideologico che avevano garantito la tenuta sotto controllo delle tendenze alla crisi nei decenni passati» 1.

1. Nel quadro di una più ampia polemica con Habermas, Hirsch, O’Connor e Offe, lo scomparso Riccardo Parboni collocò il «marxismo italiano» nella più ampia classe del «marxismo sovrastrutturale», per il quale «la crisi del capitalismo non dipende dalla dinamica delle forze produttive e dei rapporti di produzione ma dal venir meno di quei meccanismi omeostatici di carattere politico e ideologico che avevano garantito la tenuta sotto controllo delle tendenze alla crisi nei decenni passati» 1.

Venti anni dopo, il libro di Cristina Corradi sui «marxismi italiani» e la discussione che ne è seguita hanno confermato quel giudizio, e con ben altra ricchezza d’argomenti: quello italiano è un «marxismo senza Capitale» (con poche e relativamente recenti eccezioni), un «marxismo» che ha fatto a meno di sviluppare criticamente la teoria marxiana del valore, indirizzandosi verso lo sraffismo, il keynesismo, o la dissoluzione dell’oggettività socio-economica dello sfruttamento nel comando politico dello Stato, variamente combinando i termini precedenti 2.

La ricostruzione della Corradi, pregevole e indispensabile, resta però nell’ambito della ricostruzione della «storia dei «marxismi» basata sul modello delle storie della filosofia, della «storia delle idee». Il punto è che questo approccio non solo esclude la produzione condotta da marxisti non-filosofi o che, comunque, non si presta ad un discorso d’ordine filosofico, ma sottovaluta la dialettica tra la riflessione teorica e l’ambiente politico nella quale la prima si inscrive e dal quale è influenzata per le vie più diverse e sottili, dall’orizzonte strategico e ideologico alla pratica quotidiana, dalla costruzione dell’identità ai rapporti e alle carriere personali.

È per questa ragione che restano inevase alcune domande cruciali. Cosa ha permesso a quella tradizione «senza Capitale» di riprodursi per così tanto tempo? Quali sono le caratteristiche differenziali del «marxismo italiano» rispetto a quello di altri paesi? Quali, precisamente, i rapporti tra teoria e politica?

- Details

- Hits: 4533

Intervista a Robert Kurz

di Sonia Montano

1. Cosa vuole affermare la "critica radicale del valore"?

1. Cosa vuole affermare la "critica radicale del valore"?

Com'è noto, i marxisti tradizionali del movimento operaio accusavano il capitalismo soltanto di privare le salariate e i salariati del famoso plusvalore del quale i proprietari dei mezzi di produzione si appropriavano come fosse un "potere di disposizione". Questa é una critica mutilata del capitalismo, che lascia fuori e ontologizza la forma sociale del valore. Di conseguenza, secondo questo pensiero, la società socialista postcapitalista dovrebbe continuare a basarsi sulla forma del valore e a funzionare come un sistema produttore di merci "pianificato". Come trasformazione della società questa concezione è naufragata. Il problema può essere spiegato solo storicamente: lo stesso movimento operaio e lo stesso socialismo statale facevano ancora parte della storia del "modo di produzione basato sul valore" (Marx). Si trattava di una "lotta per il riconoscimento" nell'ambito di questa forma di società non indagata. Ora, il plusvalore può essere soppiantato solo insieme al valore, e non come pianificazione e "giusta distribuzione" del valore. Questa non è una questione meramente teorica. Nella nuova crisi del sistema unificato a livello planetario, lo stesso valore é disvalorizzato dalla terza rivoluzione industriale, nella misura in cui il "lavoro astratto" si scioglie come sua sostanza.

A queste condizioni occorre criticare e abolire il valore come forma basica e, di conseguenza, la produzione di merci come tale.

2. Cosa caratterizza una società mercantile? Cosa si deve intendere per "merce"? Che relazioni proprie stabiliscono le merci?

Il termine "mercantile" si riferisce solo al comprare e al vendere. Una società mercantile nemmeno esiste. Il capitalismo é essenzialmente un modo di produzione e non un semplice modo di circolazione. Perciò l'espressione "economia di mercato" induce in errore. Marx già dimostrò che la riduzione della modernità a circolazione delle merci costituisce l'eldorado dell'ideologia capitalista, perché nel mercato appaiono solo proprietari "eguali" e "liberi" di merci e denaro. Però la merce ha da essere oggetto di produzione prima di diventare oggetto di circolazione.

- Details

- Hits: 5967

[marxiana] Re: marxismo. Bellofiore e lo 'stato dell'arte'

Riccardo Bellofiore <riccardo.bellofiore@...>

riccardo.bellofiore@...

Cercherò, in questa email, di dare qualche risposta al collega Cavalieri, che giustamente mi ricorda che ormai ho la mia età ("di lunga data") e mi onora di una qualifica come "antagonista", addirittura "scientifico", del suo pensiero. Mi limito, da tempo, ad esprimere alcune opinioni su questioni su cui a ragione o a torto pretendo di avere molto studiato, e su cui credo però anche di avere molto imparato da altri. Opinioni soggettive, le mie: discutibili dunque quant'altre mai. Prego dunque nel seguito, come sempre, di tener conto che alcuni giudizi che darò, tipo "superficiale", "affrettato", e simili, vannno intesi come dati "dal mio punto di vista", o se preferite, espressi "in my humble opinion" (IMHO).

Sul fatto che io "catechizzerei", "rivelando una dottrina", proprio si sbaglia indirizzo: io dico semplicemente, sempre, quello che penso, e di cui sono convinto, con argomentazioni, giuste o sbagliate che siano. Perché, Cavalieri fa diversamente? Non mi pare. Mi critica duramente, quando gli pare il caso, e fa bene. Dall'altro lato, se e quando lo ritengo il caso, esprimo il mio parere contrastante. Non vedo dove stia il problema.

- Details

- Hits: 3092

I vecchi miti non muoiono mai... Purtroppo!

Guglielmo Carchedi

Una risposta a Petri, Rappuoli e Screpanti

È stato il merito di Luciano Vasapollo di aver introdotto ufficialmente in Italia quello che all’estero già da tempo è conosciuto come il TSSI (Temporal Single System Interpretation) attraverso prima l’organizzazione di un convegno nel 2002 a Roma e poi la pubblicazione degli atti di tale convegno. Il libro che li raccoglie, Un Vecchio Falso Problema (d’ora in poi, VFP), è finora l’unico lavoro in Italiano che raccoglie diversi contributi dei sostenitori del TSSI. Due di questi contributi sono stati scritti da me e sono stati oggetto di critica da parte di autori italiani. In questo articolo rispondo ai miei critici. Prima, però, è opportuno riassumere brevissimamente i termini della discussione. Mi scuso con i lettori se dovrò citare abbondantemente alcuni miei brani tratti dal VFP al fine di rendere la critica intellegibile. Mi scuso anche con coloro che già sono addentro a questa problematica se la presentazione seguirà un metodo didattico il cui scopo è quello di rendere comprensibile una materia che è stata resa artificiosamente complessa e astrusa. Il TSSI è un’interpretazione del procedimento con cui Marx trasforma i valori in prezzi, cioè i valori prodotti (prima della redistribuzione inerente alla formazione di un tasso medio di profitto) in valori tendenzialmente realizzati.1 In essenza, tale procedimento “è una redistribuzione del plusvalore totale prodotto tale che i settori a basso tasso di profitto vendono ad un prezzo che assicura il tasso medio di profitto... e i settori ad alto tasso di profitto vendono ad un prezzo che riduce il loro tasso alla media”(VFP, p.54). Marx chiama prezzi di produzione quei prezzi a cui tendenzialmente tutti i capitali realizzano il tasso medio di profitto.

È stato il merito di Luciano Vasapollo di aver introdotto ufficialmente in Italia quello che all’estero già da tempo è conosciuto come il TSSI (Temporal Single System Interpretation) attraverso prima l’organizzazione di un convegno nel 2002 a Roma e poi la pubblicazione degli atti di tale convegno. Il libro che li raccoglie, Un Vecchio Falso Problema (d’ora in poi, VFP), è finora l’unico lavoro in Italiano che raccoglie diversi contributi dei sostenitori del TSSI. Due di questi contributi sono stati scritti da me e sono stati oggetto di critica da parte di autori italiani. In questo articolo rispondo ai miei critici. Prima, però, è opportuno riassumere brevissimamente i termini della discussione. Mi scuso con i lettori se dovrò citare abbondantemente alcuni miei brani tratti dal VFP al fine di rendere la critica intellegibile. Mi scuso anche con coloro che già sono addentro a questa problematica se la presentazione seguirà un metodo didattico il cui scopo è quello di rendere comprensibile una materia che è stata resa artificiosamente complessa e astrusa. Il TSSI è un’interpretazione del procedimento con cui Marx trasforma i valori in prezzi, cioè i valori prodotti (prima della redistribuzione inerente alla formazione di un tasso medio di profitto) in valori tendenzialmente realizzati.1 In essenza, tale procedimento “è una redistribuzione del plusvalore totale prodotto tale che i settori a basso tasso di profitto vendono ad un prezzo che assicura il tasso medio di profitto... e i settori ad alto tasso di profitto vendono ad un prezzo che riduce il loro tasso alla media”(VFP, p.54). Marx chiama prezzi di produzione quei prezzi a cui tendenzialmente tutti i capitali realizzano il tasso medio di profitto.

Page 43 of 44