Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2546

Dalle distopie dell’Antropocene alle utopie della cura

di Gaia Giuliani

Pubblichiamo il presente articolo che riassume l’introduzione al volume Monsters, Catastrophes and the Anthropocene. A Postcolonial Critique pubblicato da Gaia Giuliani nel 2021 per i tipi di Routledge e uscito nel numero 5/2021 della nostra rivista

Il tempo in cui viviamo[1]

Il tempo in cui viviamo[1]

Viviamo in un’epoca di mostri e catastrofi, sospinti in un ciclo distopico senza fine. Il finis mundi si avvicina sempre di più e diventa gradualmente l’unica lente attraverso la quale l’Europa e l’Occidente danno un senso al ‘nostro’ tempo. ‘Noi’ temiamo le invasioni, uno stato permanente di terrore e la catastrofe ambientale finale – il ‘nostro mondo’ trabocca di caos e minaccia l’ordine che garantisce la nostra sicurezza, il benessere, la sostenibilità e il Progresso. Come nell’Apocalisse di San Giovanni, la fine del mondo come ‘noi’ lo conosciamo cancellerà il Tempo e lo Spazio, danneggerà irrimediabilmente il corpo umano, riportando la violenza selvaggia che era stata espulsa dallo spazio della ragione. Ciò che è in pericolo è l’essenza stessa degli umani, lasciati senza protezione ed esposti alla barbarie, alle epidemie e ai disastri naturali contro i quali occorre mettere confini, muri, colonie, spazi segregati, identità più spesse e leggi marziali: faremo di tutto per fermare la diffusione del caos e tenerlo ‘fuori’, anche se questo significa sacrificare alcuni per il bene dei molti. Alcuni stanno già pagando il prezzo più alto, ma non possono essere aiutati – la loro stessa mancanza di conoscenza li rende vulnerabili al disastro. Se riusciamo a tenerci a distanza di sicurezza da rifiuti tossici, virus, inquinamento ambientale, guerre e altri effetti nocivi dello stesso capitalismo neoliberale di cui beneficiamo, la parte migliore dell’umanità sarà al sicuro.

La mobilità indisciplinata dal Sud al Nord del mondo, il terrorismo organizzato dopo l’11 settembre e la crisi ambientale in continua evoluzione hanno scatenato un complesso insieme di ansie, paure e discorsi apocalittici.

- Details

- Hits: 2162

L’irrazionalismo che fa comodo

A partire dall'ultimo rapporto del CENSIS

di Paolo Bartolini

La gran cassa della comunicazione mediatica ha dato risalto agli esiti di un recente rapporto del Censis, che evidenzierebbero la presenza di sacche di irrazionalismo abbastanza diffuse nel tessuto sociale del nostro Paese. Ecco allora che scopriamo di vivere gomito a gomito con sedicenti terrapiattisti, con nemici dei vaccini e del progresso scientifico, con negazionisti più o meno espliciti del Covid-19.

La gran cassa della comunicazione mediatica ha dato risalto agli esiti di un recente rapporto del Censis, che evidenzierebbero la presenza di sacche di irrazionalismo abbastanza diffuse nel tessuto sociale del nostro Paese. Ecco allora che scopriamo di vivere gomito a gomito con sedicenti terrapiattisti, con nemici dei vaccini e del progresso scientifico, con negazionisti più o meno espliciti del Covid-19.

Dinnanzi a questi risultati potremmo reagire in due modi altrettanto superficiali, cioè privi di filosofica attenzione agli eventi che si stanno dipanando dinnanzi ai nostri occhi negli ultimi due anni. Il primo modo è quello di chi interpreta i dati emersi come la conferma alla propria sensazione di essere accerchiato da tribù di sconsiderati trogloditi, prigionieri di un regressivo pensiero magico, indubbiamente individualisti e fascisti. Si noterà che questo profilo si attaglia perfettamente al nemico pubblico no-vax costruito negli ultimi mesi per dirottare lo sdegno e la rabbia dell’opinione pubblica su un’entità nebulosa e polimorfa, talmente generica da poter assumere in un baleno le fattezze del tuo vicino di casa. Il secondo modo, simmetrico e complementare, immagina che questi studi sociologici abbiano solo il fine di indurre le istituzioni a inasprire le restrizioni – già notevoli – nei confronti di scettici e antagonisti che contestano i vaccini e/o il Green Pass. Per costoro chiunque la pensi diversamente mente sempre, è un venduto, un nemico del popolo e così via. Sarebbe assurdo negare la realtà: nella galassia dei critici verso la gestione dell’emergenza vi sono anche umani disabituati al ragionamento rigoroso, inclini ad abbracciare fantasie sciocche e caricaturali.

- Details

- Hits: 2195

Un no rafforzato ad un “green pass” rafforzato

di Tendenza internazionalista rivoluzionaria

Nei mesi scorsi ci siamo schierati prima contro il decreto Draghi che ha stabilito l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, poi contro l’istituzione del cd. “green pass”.

Nei mesi scorsi ci siamo schierati prima contro il decreto Draghi che ha stabilito l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, poi contro l’istituzione del cd. “green pass”.

Oggi, davanti all’istituzione del “super green pass” e dell’obbligo vaccinale per gli insegnanti e il personale scolastico, ribadiamo con ancora maggior convinzione la nostra posizione. E torniamo a denunciare che questo strumento amministrativo e di propaganda, inefficace nel contrasto del Covid-19 (anzi, per più versi, perfino pericoloso), serve esclusivamente alla divisione e alla repressione dei lavoratori, scaricando sui singoli non vaccinati (in primo luogo sui proletari scettici sul vaccino, spaventati, disinformati o più semplicemente impossibilitati a vaccinarsi), e sul loro insieme, la responsabilità dei disastri prodotti da stato e padroni, prima e durante la fase pandemica, prima e dopo la campagna di vaccinazione.

Proprio mentre scriviamo ci arrivano da diversi ospedali del Veneto i primi segni di crisi dei reparti di terapie intensive a cui manca anzitutto il personale e, in secondo luogo, i posti-letto attrezzati per far fronte anche a questa moderata ripresa dei contagi; questo, nonostante l’inesauribile campagna pubblicitaria di Zaia&Co. sull’efficienza della struttura sanitaria veneta – che invece è rimasta esattamente quella che era due anni fa, e senza quel pugno di medici e di infermieri assunti a termine al culmine della diffusione del virus, e poi rimandati a casa.

La disinformazione di stato sui numeri dei contagiati (mentre si continua a non fare assolutamente nulla sul tracciamento) serve a rimuovere la discussione pubblica sulle cause di un disastro sanitario che è anzitutto italiano, europeo, occidentale, attraverso uno spot ossessivo sul vaccino come unica soluzione miracolosa alla pandemia e sul “greenpass” quale misura necessaria al suo contenimento.

- Details

- Hits: 1514

Se l’opposizione alla DAD è stata miope

di Gloria Zazio e Nuova Direzione

La situazione emergenziale indotta dalla pandemia da COVID-19 ha avuto tra le sue, forse inaspettate, conseguenze la ritrovata centralità della scuola nel dibattito pubblico italiano, dopo decenni di presenza intermittente e di complessiva scarsa considerazione.

La situazione emergenziale indotta dalla pandemia da COVID-19 ha avuto tra le sue, forse inaspettate, conseguenze la ritrovata centralità della scuola nel dibattito pubblico italiano, dopo decenni di presenza intermittente e di complessiva scarsa considerazione.

Dalla fine di febbraio 2020, periodo nel quale la scuola è stata oggetto dei primi, caotici e contraddittori provvedimenti di chiusura adottati per contrastare la pandemia[1], ad oggi, quando il ritorno alla didattica in presenza è malamente (e fragilmente) puntellato solo su Green Pass e vaccini, l’attenzione per il tema della scuola non è mai scemato, e occupa anzi una posizione di rilievo su tutti i principali canali di informazione.

Come spiegare tale cambiamento? Da un lato è sembrato che, finalmente, in larga parte dell’opinione pubblica maturassero una nuova consapevolezza del ruolo della scuola nella società, e una conseguente sincera preoccupazione per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria alle lezioni in presenza. D’altro canto, però, non ci si può sottrarre all’impressione che il tema della scuola sia stato spesso fortemente strumentalizzato e, brandito dall’una o dall’altra delle forze politiche, sia servito indifferentemente a sostenere la totale imperizia o l’abilità del Governo nella gestione della pandemia.

In particolare, la complessità delle questioni inerenti alla scuola è stata, nella maggior parte dei casi, volutamente ridotta alle contrapposizioni apertura e chiusura, presenza e distanza. Sull’onda lunga delle polemiche che hanno accompagnato la ripresa della scuola a settembre 2020, le nuove restrizioni imposte nell’ottobre scorso, tra cui la sospensione delle lezioni in presenza, hanno dato avvio ad una disputa feroce.

- Details

- Hits: 2044

Via maestra o assedio di mercanti? Sulla vaccinazione a tappeto anti-Covid dell'Africa

Marinella Correggia intervista Leopoldo Salmaso

Premessa

Davvero la vaccinazione anti-Covid19 a tappeto (con dosi di richiamo viste le varianti) del 70% dei cittadini di ogni paese (obiettivo Oms) è la via maestra alla salute, un obiettivo sacrosanto, una gara di bontà ed equità per il benessere di tutti, il cammino verso la giustizia da sempre negata? Davvero raggiungere con la vaccinazione anti-Covid19 anche l’ultima ragazzina sulla Terra è il nuovo sol dell’avvenire e il bene comune più grande? Davvero one size fits all, taglia unica? O al contrario per molti paesi e popoli, affetti e afflitti da emergenze e secolari sfruttamenti, ma molto meno toccati dall’attuale pandemia in termini di morti e malati gravi, la somministrazione di massa di varie dosi di vaccino sarebbe uno sforzo immane, distraente e rischioso, perfino se le dosi arrivassero tutte gratis (e non scadute…), perfino se i monopoli relativi alla proprietà intellettuale fossero sospesi?

Davvero la vaccinazione anti-Covid19 a tappeto (con dosi di richiamo viste le varianti) del 70% dei cittadini di ogni paese (obiettivo Oms) è la via maestra alla salute, un obiettivo sacrosanto, una gara di bontà ed equità per il benessere di tutti, il cammino verso la giustizia da sempre negata? Davvero raggiungere con la vaccinazione anti-Covid19 anche l’ultima ragazzina sulla Terra è il nuovo sol dell’avvenire e il bene comune più grande? Davvero one size fits all, taglia unica? O al contrario per molti paesi e popoli, affetti e afflitti da emergenze e secolari sfruttamenti, ma molto meno toccati dall’attuale pandemia in termini di morti e malati gravi, la somministrazione di massa di varie dosi di vaccino sarebbe uno sforzo immane, distraente e rischioso, perfino se le dosi arrivassero tutte gratis (e non scadute…), perfino se i monopoli relativi alla proprietà intellettuale fossero sospesi?

Avvertenza: ci rivolgiamo alle persone mosse da un’antica solidarietà e senso di giustizia nei confronti dei paesi africani e in generale dei popoli del Sud del mondo, ai quali dobbiamo la restituzione di un altissimo debito coloniale e post coloniale. E ricordiamo i principi della Dichiarazione di Alma Ata, nell’allora Urss, sulla salute per tutti (1978) (https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf).

Il primo ad essere intervistato per l'AntiDiplomatico è Leopoldo Salmaso, medico specialista in malattie infettive e sanità pubblica, già responsabile dell’Unità operativa malattie infettive Ulss 16 Padova, già esperto del ministero affari esteri in Tanzania.

* * * *

1) La corsa a vaccinare l’Africa può essere vista come un assedio di mercanti? Oppure come un generoso sforzo di equità? In fondo nel mese di settembre i leader dei paesi più ricchi si sono impegnati a sostenere l’accesso equo ai vaccini con finanziamento, doni di dosi, e aumento della produzione globale per permettere l’equo accesso.

- Details

- Hits: 1849

La Cgil e il Salario minimo legale. Un dibattito

Emanuele Caon, Mattia Cavani e Anna Soru discutono con Tania Scacchetti e Andrea Garnero

Da tempo all’interno di Officina Primo Maggio e Acta si discute di Salario minimo legale. Per questo il 30 settembre 2021 abbiamo deciso di organizzare un dibattito in videochiamata tra Tania Scacchetti, referente sul Salario minimo legale per la Segreteria nazionale Cgil, e Andrea Garnero, economista dell’Ocse, attualmente in sabbatico di ricerca, che da tempo svolge un lavoro di ricerca e divulgazione sul tema. Per OPM e Acta hanno partecipato al dibattito anche Emanuele Caon, Mattia Cavani e Anna Soru

Cavani: Uno dei motivi che ci ha spinto a organizzare questo dibattito è stato chiarire la posizione della Cgil sul Salario minimo legale (Sml). Dunque, la Cgil è favorevole alla sua introduzione?

Cavani: Uno dei motivi che ci ha spinto a organizzare questo dibattito è stato chiarire la posizione della Cgil sul Salario minimo legale (Sml). Dunque, la Cgil è favorevole alla sua introduzione?

Scacchetti: È una domanda complessa. Per rispondere cominciamo a capire perché, in un paese con una così ampia copertura contrattuale, abbia preso piede un dibattito del genere. Direi che possiamo individuare quattro ragioni principali: 1. l’aumento delle disuguaglianze e la crescita della povertà di chi lavora, secondo i nostri dati ci sono quasi 9 milioni di lavoratori e lavoratrici “in disagio” per diverse ragioni (part time involontario, bassi salari etc.); 2. la crescente mobilità del lavoro e del capitale che aumenta il rischio del dumping e rende fragile il sistema contrattuale locale che si trova a misurarsi con dinamiche internazionali del sistema delle imprese; 3. la diffusione di forme di lavoro più precario e meno sindacalizzato; 4. l’indebolimento delle rappresentanze associative. Mancano norme che diano attuazione all’articolo 39 della Costituzione regolando la rappresentanza, dando efficacia generale ai Ccnl, e riducendo la proliferazione contrattuale – un pezzo consistente della quale è determinata da nascita di organizzazione sindacali e datoriali non particolarmente rappresentative.

Siamo tra i pochi paesi europei senza un Sml insieme a Svezia, Austria, Danimarca e Cipro ma siamo anche privi di meccanismo generalizzato di efficacia erga omnes dei Ccnl. Ciononostante il tasso di copertura contrattuale è importante e in teoria copre la totalità dei lavoratori dipendenti.

- Details

- Hits: 1774

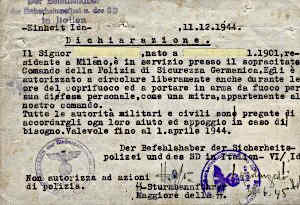

I “fatti di Aigues-Mortes” tra nazionalismo e socialismo

di Marco Riformetti

Il presente contributo prende spunto da un’opera che lo studioso Enzo Barnabà ha dedicato ai cosiddetti “fatti di Aigues-Mortes” del 1893 (Barnaba [1994], Barnaba [2009]) che consistettero nel linciaggio di una decina di operai italiani emigrati in Francia. Si tratta di fatti abbastanza noti che al tempo ebbero vasta eco (almeno in Italia) ed il cui studio è certamente utile anche per sviluppare una riflessione sull’attualità e sulle conseguenze del nazionalismo.

Il presente contributo prende spunto da un’opera che lo studioso Enzo Barnabà ha dedicato ai cosiddetti “fatti di Aigues-Mortes” del 1893 (Barnaba [1994], Barnaba [2009]) che consistettero nel linciaggio di una decina di operai italiani emigrati in Francia. Si tratta di fatti abbastanza noti che al tempo ebbero vasta eco (almeno in Italia) ed il cui studio è certamente utile anche per sviluppare una riflessione sull’attualità e sulle conseguenze del nazionalismo.

Il contesto e i fatti in breve

Francia, fine ‘800. L’emigrazione italiana costituisce il 24% dell’intera emigrazione in Francia e circa lo 0,7% dell’intera popolazione presente sul suolo francese [1]. Gli italiani, come accade normalmente a tutte le comunità immigrate, sono concentrati in alcune aree del paese come il Midi – il Mezzogiorno – e il confine orientale.

L’emigrazione italiana in Francia è per la gran parte stagionale ed è alimentata da contadini che sono stati espulsi dalla ristrutturazione delle campagne del Nord Italia, ma non sono stati integrati nello sviluppo industriale. Sono giovani disposti per necessità a spostarsi da un luogo ad un altro e da un mestiere ad un altro, accettando spesso salari più bassi [2], vivendo in baracche e spezzandosi la schiena con giornate lavorative massacranti senza opporre che una scarsa resistenza alle richieste padronali; per questa ragione vengono spesso accusati di essere un fattore di indebolimento del movimento operaio autoctono.

In questo contesto lo sviluppo della solidarietà tra lavoratori francesi e lavoratori italiani è molto difficile ed ha buon gioco la propaganda nazionalista nel cercare di spingere i lavoratori francesi contro i lavoratori italiani e più in generale la Francia contro l’Italia, rea di aver sottoscritto un patto con Germania e Austria dalla chiara matrice anti-francese, la cosiddetta Triplice Alleanza.

- Details

- Hits: 1508

Come cambiare le regole europee

di Carlo Clericetti

L’Ue ha aperto una consultazione pubblica sulla riforma, a cui tutti possono partecipare. La formulazione delle domande non depone a favore di un cambio di mentalità: eppure le ultime due crisi hanno mostrato che è proprio questo che serve. Alcune proposte per far tesoro delle lezioni del passato

L’Unione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla riforma delle regole che si è data da Maastricht in poi. Con la pandemia sono state sospese e così resteranno anche nel 2022, ma nel 2023 si prevede di riattivarle. Non esattamente le stesse: anche se c’è ancora chi vorrebbe rispristinarle tali e quali – e questo la dice lunga sulla capacità di comprensione delle dinamiche economiche di una parte della cosiddetta “classe dirigente” – la maggioranza ha finalmente capito che quelle regole hanno funzionato male, per usare un gentile eufemismo. Se poi vogliamo dirla più chiaramente, alcune di esse sono demenziali e gli economisti che le hanno inventate – e magari ancora le sostengono – dovrebbero quantomeno ammettere pubblicamente l’errore, come qualcuno ha fatto.

L’Unione europea ha aperto una consultazione pubblica sulla riforma delle regole che si è data da Maastricht in poi. Con la pandemia sono state sospese e così resteranno anche nel 2022, ma nel 2023 si prevede di riattivarle. Non esattamente le stesse: anche se c’è ancora chi vorrebbe rispristinarle tali e quali – e questo la dice lunga sulla capacità di comprensione delle dinamiche economiche di una parte della cosiddetta “classe dirigente” – la maggioranza ha finalmente capito che quelle regole hanno funzionato male, per usare un gentile eufemismo. Se poi vogliamo dirla più chiaramente, alcune di esse sono demenziali e gli economisti che le hanno inventate – e magari ancora le sostengono – dovrebbero quantomeno ammettere pubblicamente l’errore, come qualcuno ha fatto.

Chiunque può partecipare alla consultazione, fino a fine anno, collegandosi a questo link. Una grande iniziativa di democrazia teorica. Per considerarla effettiva, bisognerebbe sapere chi leggerà quelle proposte (sempre che qualcuno le legga) e se sarà data la stessa attenzione a chi, tra le qualifiche tra cui scegliere, si definisce “cittadino europeo” o invece “banca centrale”.

Si deve rispondere a 11 punti, ognuno dei quali si conclude con una domanda. Ma la maggior parte potrebbe essere semplicemente accorpata al primo punto, la cui domanda finale esprime lo spirito con cui si affronta questa riforma e definisce l’orizzonte entro cui si muove chi ha preparato il questionario, che evidentemente nemmeno concepisce che si possa pensare a qualcosa di diverso. La domanda è: “Come si può migliorare il quadro di riferimento per garantire finanze pubbliche sostenibili in tutti gli Stati membri e per aiutare a eliminare gli squilibri macroeconomici esistenti ed evitare che ne insorgano di nuovi”?

- Details

- Hits: 1708

Sraffa sul pianeta Marx. Cronache marXZiane n. 6

di Giorgio Gattei

1. Piero Sraffa (1898-1983) è stato certamente l’astronomo più chiacchierato (a favore o contro) della seconda metà del Novecento. Educato alla migliore ortodossia astronomia geocentrica, ne aveva subito compreso le manchevolezze, considerando che sul pianeta Marx non può certo valere quella “sovranità del consumatore” tanto decantata dai suoi insegnanti: ma quando mai se i prezzi vengono imposti dalle imprese sulla base dei costi di produzione e i clienti li subiscono a colpi di pubblicità? Lui non era propriamente un marxziano, ma preferiva immaginarsi come un «uomo venuto dalla luna» che, sulla base delle merci consumate e prodotte, sarebbe stato capace di «dedurre a quali prezzi le merci possono essere vendute se il tasso di profitto dev’essere uniforme e il processo di produzione deve essere ripetuto. Le condizioni dello scambio sono interamente determinate dalle condizioni della produzione». Ed è stato sulla base di questo convincimento che egli si era rivolto, per lo studio di quel nuovo pianeta comparso nella costellazione dell’Economia che poi si sarebbe chiamato “pianeta Marx”, agli astronomi “classici” come l’Adam Smith della Ricchezza delle stelle o il David Ricardo dei Principi di economia celeste per finire, come d’obbligo, alla “mappatura integrale” che ne aveva proposto l’astronomo indipendente Karl Marx in Il pianeta. Critica della astronomia politica dandogli così il proprio nome. Tuttavia Marx l’aveva osservato soltanto al telescopio (che allora erano pure difettosi), così che all’esame in quella “mappa” per Sraffa c’era fin troppa “metafisica”, le distanze chilometriche calcolate non erano precise se non addirittura errate e c’erano pure larghi spazi bianchi sui quali si sarebbe potuto scrivere, alla maniera dei cartografi antichi, “Hic sunt leones”.

1. Piero Sraffa (1898-1983) è stato certamente l’astronomo più chiacchierato (a favore o contro) della seconda metà del Novecento. Educato alla migliore ortodossia astronomia geocentrica, ne aveva subito compreso le manchevolezze, considerando che sul pianeta Marx non può certo valere quella “sovranità del consumatore” tanto decantata dai suoi insegnanti: ma quando mai se i prezzi vengono imposti dalle imprese sulla base dei costi di produzione e i clienti li subiscono a colpi di pubblicità? Lui non era propriamente un marxziano, ma preferiva immaginarsi come un «uomo venuto dalla luna» che, sulla base delle merci consumate e prodotte, sarebbe stato capace di «dedurre a quali prezzi le merci possono essere vendute se il tasso di profitto dev’essere uniforme e il processo di produzione deve essere ripetuto. Le condizioni dello scambio sono interamente determinate dalle condizioni della produzione». Ed è stato sulla base di questo convincimento che egli si era rivolto, per lo studio di quel nuovo pianeta comparso nella costellazione dell’Economia che poi si sarebbe chiamato “pianeta Marx”, agli astronomi “classici” come l’Adam Smith della Ricchezza delle stelle o il David Ricardo dei Principi di economia celeste per finire, come d’obbligo, alla “mappatura integrale” che ne aveva proposto l’astronomo indipendente Karl Marx in Il pianeta. Critica della astronomia politica dandogli così il proprio nome. Tuttavia Marx l’aveva osservato soltanto al telescopio (che allora erano pure difettosi), così che all’esame in quella “mappa” per Sraffa c’era fin troppa “metafisica”, le distanze chilometriche calcolate non erano precise se non addirittura errate e c’erano pure larghi spazi bianchi sui quali si sarebbe potuto scrivere, alla maniera dei cartografi antichi, “Hic sunt leones”.

- Details

- Hits: 2005

Dimissioni o rifiuto? Il nuovo veto del lavoro

di Andrew Ross*

Articolo di Andrew Ross sulla “grande fuga” dal lavoro negli Usa

Un nuovo spettro perseguita i paesi ricchi: lo spettro di un'acuta carenza di manodopera.

Un nuovo spettro perseguita i paesi ricchi: lo spettro di un'acuta carenza di manodopera.

Sulla scia della pandemia, in tutta Europa e Nord America i datori di lavoro si stanno strappando i capelli per trovare i lavoratori di cui hanno disperatamente bisogno. Reclutarli e tenerseli stretti, dicono, è più difficile tra i blue-collar e nei lavori manuali dei servizi.

Da un lato, non c'è nulla di nuovo in questa dinamica. Gli imprenditori da sempre si lamentano quando non riescono a occupare mansioni per i quali offrono salari inferiori agli standard (accettabili). Il problema è tipicamente la paga insufficiente, e non la scarsa offerta di lavoro, e quindi ci aspetteremmo di vedere questa "carenza" risolta quando i salari offerti saranno aumentati. Nel caso più recente, tuttavia, non abbiamo osservato il tipo di crescita salariale sostanziale che di solito si verifica per rimediare al problema. La sua assenza indica che non si tratta di una carenza classica. Né c'è un grande divario tra le offerte di lavoro e il numero di coloro che, secondo i dati ufficiali, stanno cercando un impiego. Semmai, questi ultimi sono di più, dato che i sondaggi ufficiali sottovalutano abitualmente i disoccupati nell’ordine dei milioni.

Quindi sta succedendo qualcos'altro.

Una delle interpretazioni più diffuse a spiegare la carenza di manodopera negli Stati Uniti riguarda le donne uscite in massa dal lavoro durante la pandemia, le quali non sarebbero tornate ai propri impieghi a causa della mancanza di assistenza a prezzi accessibili per i propri figli. Ci sono, tuttavia, poche prove a sostegno di questa tesi. Le donne con figli sono rientrate nella stessa percentuale di quelle senza.

- Details

- Hits: 1485

Classe universale o identitarismo nazionalistico?

di Sandro Moiso

Calusca City Lights e radiocane.info (a cura di), RIOT! George Floyd Rebellion 2020. Fatti, testimonianze, riflessioni, Edizioni Colibrì, Milano 2021, pp. 256, 17,00 euro

L’ultima fatica saggistica degli infaticabili compagni della Calusca City Light e delle Edizioni Colibrì di Renato Varani tocca, come al solito, un tema non soltanto d’attualità ma anche scottante, soprattutto se si considera l’assoluzione avvenuta, pochi giorni or sono, del diciottenne Kyle Rittenhouse, accusato di aver ucciso con il proprio fucile due manifestanti antirazzisti e averne ferito un terzo, a Kenosha (Wisconsin, USA), durante le proteste dell’estate del 2020 avvenute a seguito del grave ferimento del giovane afroamericano Jacob Blake, a cui la polizia aveva sparato nella stessa città, e che è ora paralizzato dalla vita in giù.

L’ultima fatica saggistica degli infaticabili compagni della Calusca City Light e delle Edizioni Colibrì di Renato Varani tocca, come al solito, un tema non soltanto d’attualità ma anche scottante, soprattutto se si considera l’assoluzione avvenuta, pochi giorni or sono, del diciottenne Kyle Rittenhouse, accusato di aver ucciso con il proprio fucile due manifestanti antirazzisti e averne ferito un terzo, a Kenosha (Wisconsin, USA), durante le proteste dell’estate del 2020 avvenute a seguito del grave ferimento del giovane afroamericano Jacob Blake, a cui la polizia aveva sparato nella stessa città, e che è ora paralizzato dalla vita in giù.

L’episodio si inserisce infatti nel clima venutosi a creare nell’America, all’epoca ancora trumpiana, infiammata dall’uccisione di George Perry Floyd, avvenuta il 25 maggio 2020 nella città di Minneapolis, in Minnesota, e dall’estendersi dell’epidemia da Covid -19 e dei contraddittori provvedimenti presi all’epoca dal governo in carica. Se, infatti, le proteste, sfociate spesso in vere e proprie rivolte urbane, avevano preso soprattutto avvio dal riproporsi in forme sempre più violente dell’oppressione razziale, è pur sempre vero che altre proteste, quasi sempre armate, si diffusero a partire da una middle class bianca delusa nelle sue aspettative di benessere e continuità dei privilegi economico-sociali cui un lungo trend imperialistico della Land of the Free l’aveva abituata per gran parte della seconda metà del secolo precedente.

Middle class spesso associabile ad una working class bianca che, negli ultimi decenni, ha visto scomparire posti di lavoro, sicurezza economica e la forte riduzione dei livelli salariali precedenti e delle forme di previdenza, per quanto anche quest’ultime legate alle forme dell’assicurazione privata.

- Details

- Hits: 1686

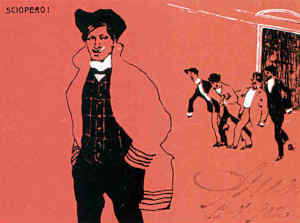

No al ddl Concorrenza!

Alba Vastano intervista Riccardo Cacchione

Intervista a Riccardo Cacchione, coordinatore nazionale USB-Taxi. Una ‘voce’ per la difesa della categoria e del trasporto pubblico “…mentre in maniera ipocrita nella premessa dell’art.8 si richiamano i dettami dell’attuale legge di settore (L.21/92 art.1) l’inserimento in un processo dove sarà il “libero mercato” a determinare la sopravvivenza dei tassisti, da un lato e i costi per l’utenza, dichiarano oltre ogni ragionevole dubbio quali sono le vere intenzioni di questo disegno”

Agitazione in alcune specifiche categorie di lavoratori e, in particolare, nell’ambito della categoria dei tassisti italiani contro la riforma del trasporto pubblico locale non di linea. Agitazione che ha trovato voce e protesta unanime nelle categorie interessate per far sì che avvenga lo stralcio dell’art.8 del ddl concorrenza. Lo sciopero nazionale del 24 Novembre, come era prevedibile, non ha trovato nei media mainstream quella risonanza necessaria finalizzata a far evincere la protesta e, soprattutto restano all’ombra dell’informazione le problematiche e le ricadute negative che l’art. 8 del ddl avrebbe sulle categorie colpite ed interessate.

Agitazione in alcune specifiche categorie di lavoratori e, in particolare, nell’ambito della categoria dei tassisti italiani contro la riforma del trasporto pubblico locale non di linea. Agitazione che ha trovato voce e protesta unanime nelle categorie interessate per far sì che avvenga lo stralcio dell’art.8 del ddl concorrenza. Lo sciopero nazionale del 24 Novembre, come era prevedibile, non ha trovato nei media mainstream quella risonanza necessaria finalizzata a far evincere la protesta e, soprattutto restano all’ombra dell’informazione le problematiche e le ricadute negative che l’art. 8 del ddl avrebbe sulle categorie colpite ed interessate.

“Dobbiamo continuare a sostenere quanto contenuto nell’art. 117 della Costituzione sulle competenze specifiche delle Regioni in materia di Trasporto pubblico locale– così commenta Antonio Amodio, presidente categoria Taxi Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale– Superare l’autonomia regionale contraddice e fa venir meno i principi della programmazione territoriale, della regolazione e del livello dei servizi, della garanzia di servizio pubblico che le Regioni in questi anni hanno assicurato….”. Per l’intervista che segue Riccardo Cacchione, coordinatore nazionale Usb-taxi fa il punto sulla questione, chiarendo i motivi della protesta.

* * * *

Alba Vastano: Le linee guida dell’art.8 relativo al ddl concorrenza rischiano di stravolgere il servizio pubblico del trasporto non di linea. Puoi spiegarci quali sono i punti del decreto che riguardano la categoria dei tassisti e che contestate?

Riccardo Cacchione: L’approccio è parte fondamentale del problema. Ѐ il senso complessivo del “progetto” che preoccupa noi lavoratori del settore taxi e dovrebbe preoccupare anche molto la cittadinanza.

- Details

- Hits: 6640

La teoria marxiana applicata allo sviluppo del software: contro Toni Negri e il reddito di base universale

di La Macchina Desiderante

Partendo da una riflessione sullo stato del lavoro, della classe lavoratrice e della sinistra nel nostro tempo, ci si interroga sul rapporto tra lavoro immateriale e teorie marxiane. Ci si chiede se oggi sia possibile delineare un confine tra lavoro e le varie forme di non-lavoro (creazione contenuti per le piattaforme, fruizione dei contenuti a scopo di profilazione, creazione di software libero a titolo gratuito/volontario, ecc...), se ci sia un tratto caratteristico che permetta di distinguere i due concetti e se abbia senso metterli sullo stesso piano. Prendendo come esempio la produzione del software (più precisamente lo sviluppo di un'ipotetica piattaforma di streaming video) vengono mostrati i limiti dei tentativi di applicare gli strumenti della teoria marxiana ortodossa. Successivamente viene presa in considerazione la teoria del plusvalore di Toni Negri. Se questa teoria ha il pregio di mostrare che oggi tutto l'assetto sociale e culturale è orientato alla suddetta estorsione, accettare che il plusvalore venga prodotto ovunque comporta conseguenze e implicazioni politiche molto pericolose. Viene confutata la teoria di Negri, mostrando come il non-lavoro non abbia intrinsecamente la capacità di generare plusvalore, e come sotto questo aspetto la teoria marxiana ortodossa si riveli ancora valida. Partendo da questa confutazione viene contestata la legittimità della proposta di Negri di un reddito di base universale. Dopo aver brevemente ripercorso la storia della concezione del lavoro come valore (dal mondo classico alla modernità), viene messa in dubbio l'idea che il reddito di base universale possa essere considerata una proposta di sinistra, mostrando la sua natura aristocratica e neo-liberale (in particolare nelle concezioni di Hayek e Friedman). Viene anche messa in dubbio l'idea che il lavoro stia scomparendo per via dell'automazione. Si ritorna quindi alla riflessione iniziale: ci si interroga sullo stato della sinistra e del lavoro alla luce dell'impegno che molti attivisti oggi stanno infondendo per far diventare realtà una proposta che storicamente nasce per opprimerli.

Partendo da una riflessione sullo stato del lavoro, della classe lavoratrice e della sinistra nel nostro tempo, ci si interroga sul rapporto tra lavoro immateriale e teorie marxiane. Ci si chiede se oggi sia possibile delineare un confine tra lavoro e le varie forme di non-lavoro (creazione contenuti per le piattaforme, fruizione dei contenuti a scopo di profilazione, creazione di software libero a titolo gratuito/volontario, ecc...), se ci sia un tratto caratteristico che permetta di distinguere i due concetti e se abbia senso metterli sullo stesso piano. Prendendo come esempio la produzione del software (più precisamente lo sviluppo di un'ipotetica piattaforma di streaming video) vengono mostrati i limiti dei tentativi di applicare gli strumenti della teoria marxiana ortodossa. Successivamente viene presa in considerazione la teoria del plusvalore di Toni Negri. Se questa teoria ha il pregio di mostrare che oggi tutto l'assetto sociale e culturale è orientato alla suddetta estorsione, accettare che il plusvalore venga prodotto ovunque comporta conseguenze e implicazioni politiche molto pericolose. Viene confutata la teoria di Negri, mostrando come il non-lavoro non abbia intrinsecamente la capacità di generare plusvalore, e come sotto questo aspetto la teoria marxiana ortodossa si riveli ancora valida. Partendo da questa confutazione viene contestata la legittimità della proposta di Negri di un reddito di base universale. Dopo aver brevemente ripercorso la storia della concezione del lavoro come valore (dal mondo classico alla modernità), viene messa in dubbio l'idea che il reddito di base universale possa essere considerata una proposta di sinistra, mostrando la sua natura aristocratica e neo-liberale (in particolare nelle concezioni di Hayek e Friedman). Viene anche messa in dubbio l'idea che il lavoro stia scomparendo per via dell'automazione. Si ritorna quindi alla riflessione iniziale: ci si interroga sullo stato della sinistra e del lavoro alla luce dell'impegno che molti attivisti oggi stanno infondendo per far diventare realtà una proposta che storicamente nasce per opprimerli.

- Details

- Hits: 1905

L’essenza, per le fondamenta

di Alessandro Testa

Proseguendo la serie di interviste ed approfondimenti apparsi sotto il titolo “L”essenza, per le fondamenta”, pubblichiamo di seguito una breve riflessione del compagno Alessandro Testa su di un tema che ci appare della più grande importanza ed attualità, ovvero l’impatto dei cambiamenti sociali ed economici contemporanei sulla composizione di classe e sulla produzione del valore

Sappiamo tutti che una delle basi del comunismo, sin dalle sue origini, é il concetto di “lotta di classe”, un concetto che deriva da tutto un insieme di riflessioni relative alle modalità tipiche della produzione in seno al capitalismo, alla specifica natura della produzione del valore in tale contesto ed infine alle modalità all’organizzazione del lavoro ed ai rapporti sociali ad essa sottesi.

Sappiamo tutti che una delle basi del comunismo, sin dalle sue origini, é il concetto di “lotta di classe”, un concetto che deriva da tutto un insieme di riflessioni relative alle modalità tipiche della produzione in seno al capitalismo, alla specifica natura della produzione del valore in tale contesto ed infine alle modalità all’organizzazione del lavoro ed ai rapporti sociali ad essa sottesi.

Ci rendiamo senza dubbio conto che una riflessione di tale portata non può essere conclusa – anzi non può probabilmente essere neppure abbozzata – nello spazio necessariamente ristretto di un articolo di rivista, ed auspichiamo perciò che questo spunto possa fungere da stimolo per un dibattito cui invitiamo sin d’ora a prendere parte tutti i compagni che lo desiderino, dato che riteniamo che questo sia un momento ineludibile nell’elaborazione di quell’impalcatura teorica fondamentale per la costruzione di un vero ed efficace partito comunista.

Siamo vieppiù consapevoli del fatto che un’analisi che volesse dirsi veramente scientifica necessiterebbe di una forte ed organica capacità di raccolta e valutazione di dati socioeconomici acquisiti con metodo e criterio. Purtroppo oggi i luoghi di produzione della scienza e della cultura – università, società scientifiche, fondazioni di ricerca eccetera – sono praticamente tutti nelle mani di coloro che hanno sposato senza dubbi e senza ritegno il dogma del pensiero unico liberista, e quindi ci risulta difficile prefigurare una rinascita della ricerca scientifica di stampo marxista in questo settore. Nonostante questo, pur nella consapevolezza della fragilità scientifica e metodologica delle nostre riflessioni, andiamo comunque ad incominciare.

- Details

- Hits: 1641

Clima, Storia e capitale, alcune riflessioni a partire dal libro di Dipesh Chakrabarty

di Militant

Crediamo che “Clima, Storia e Capitale”, il libro di Dipesh Chakrabarty recentemente pubblicato dai tipi di Edizioni Nottetempo, anche se alcune delle tesi che vi sono sostenute ci risultano tutt’altro che condivisibili, rappresenti comunque un ottimo spunto per tornare a ragionare intorno a un tema che, se per un lato non può più essere rimosso (almeno a parole) dalle agende della politica mainstream, dall’altro non può nemmeno essere ignorato da chi quotidianamente lotta per un’alternativa di società. La lettura dei due saggi in esso contenuti ci ha permesso inoltre di approfondire e chiarire alcune delle perplessità generate dall’uso sempre più in voga di un termine come Antropocene che, come avevamo provato ad argomentare in un altro post, se pure scientificamente sempre più preciso, rischia paradossalmente di depoliticizzare la questione del cambiamento climatico. Infatti, se ormai è un dato di fatto incontrovertibile che l’Antropocene sia diventato “un” tema centrale, se non “il” tema centrale, della contemporaneità, meno netta è invece la consapevolezza su quali ne siano state le cause socio-economiche e, soprattutto, quale sia la soluzione praticabile e quali i soggetti sociali potenzialmente mobilitabili. E il fatto stesso che ci si attardi ancora a ragionare sulla possibilità di una transizione a un (im)possibile capitalismo green o a sperare in interventi significativi da parte di quegli stessi governi che sono tra le cause del problema ne è forse la dimostrazione più lampante.

Crediamo che “Clima, Storia e Capitale”, il libro di Dipesh Chakrabarty recentemente pubblicato dai tipi di Edizioni Nottetempo, anche se alcune delle tesi che vi sono sostenute ci risultano tutt’altro che condivisibili, rappresenti comunque un ottimo spunto per tornare a ragionare intorno a un tema che, se per un lato non può più essere rimosso (almeno a parole) dalle agende della politica mainstream, dall’altro non può nemmeno essere ignorato da chi quotidianamente lotta per un’alternativa di società. La lettura dei due saggi in esso contenuti ci ha permesso inoltre di approfondire e chiarire alcune delle perplessità generate dall’uso sempre più in voga di un termine come Antropocene che, come avevamo provato ad argomentare in un altro post, se pure scientificamente sempre più preciso, rischia paradossalmente di depoliticizzare la questione del cambiamento climatico. Infatti, se ormai è un dato di fatto incontrovertibile che l’Antropocene sia diventato “un” tema centrale, se non “il” tema centrale, della contemporaneità, meno netta è invece la consapevolezza su quali ne siano state le cause socio-economiche e, soprattutto, quale sia la soluzione praticabile e quali i soggetti sociali potenzialmente mobilitabili. E il fatto stesso che ci si attardi ancora a ragionare sulla possibilità di una transizione a un (im)possibile capitalismo green o a sperare in interventi significativi da parte di quegli stessi governi che sono tra le cause del problema ne è forse la dimostrazione più lampante.

Proviamo quindi a prendere in prestito le parole dei due prefatori come punto di partenza per descrivere ciò che ci sembra sia ormai sotto gli occhi di tutti:

gli spettri che fino a qualche anno fa sembravano solo una lugubre e vaga minaccia che pendeva sui futuri dei nostri pronipoti sono apparsi nel nostro quotidiano con una velocità che forse in pochi si aspettavano.

- Details

- Hits: 2169

Il capro espiatorio e la logica dell’emergenza

di Alessandro Ugo Imbriglia e Italo Di Sabato

“Un buon capro espiatorio vale quasi quanto una soluzione”

“Un buon capro espiatorio vale quasi quanto una soluzione”

(A. Bloch)

L’ossessione infinita per i numeri del contagio ha schiacciato le timide proteste per il divieto di cortei, ma ha anche oscurato l’assetto non più solo poliziesco ma marcatamente militare precipitato su Roma in occasione del G20. Il conflitto sociale, dunque, viene gestito a partire da una logica preventiva e la militarizzazione del territorio diventa ordinaria. Del resto in Italia l’allarmismo emergenziale ha una lunga storia (lotta al terrorismo, alla droga, alla mafia, alle tifoserie violente, ai migranti). Di certo quanto avviene mostra la profonda crisi di legittimità dello Stato, che non solo scarica sui cittadini le difficoltà della gestione sanitaria, ma cerca legittimazione alimentando la propria bulimia di controllo. “L’agire del potere risponde, anzitutto, a una necessità assoluta: legittimare la propria espansione – scrivono Alessandro Ugo Imbriglia e Italo Di Sabato -, e, conseguentemente, garantire la propria esclusiva conservazione…”

* * * *

L’11 novembre, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, come noto, ha emanato una direttiva per limitare le manifestazioni pubbliche. La ministra, nelle dichiarazioni che hanno accompagnato il provvedimento, ha detto che il disagio causato alle attività commerciali nei centri storici motivasse ampiamente il divieto dei cortei. Per i prossimi mesi, il governo Draghi vieterà, nei centri urbani, i cortei, tutti i cortei. Chiunque voglia manifestare la propria indignazione, nei confronti delle misure adottate dalle forze governative, non potrà farlo nei centri delle città, né a ridosso dei cosiddetti obiettivi sensibili, i quali, tra l’altro, corrispondono, il più delle volte, ai responsabili che hanno determinato le condizioni per cui si manifesta.

Il conflitto sociale viene gestito a partire da una logica preventiva. Non c’è alcuna soglia di tolleranza per le lotte sociali.

- Details

- Hits: 9209

Identikit del No-Vax o del come costruire un capro espiatorio

di Andrea Zhok

Tra le operazioni più sconcertanti avvenute in questi ultimi mesi si distingue per infamia la costruzione mediatica della categoria “No Vax”, che è stata estesa fino ad abbracciare tutti coloro i quali sono restii a sottoporre sé o i propri figli alle attuali inoculazioni anti-Covid.

Tra le operazioni più sconcertanti avvenute in questi ultimi mesi si distingue per infamia la costruzione mediatica della categoria “No Vax”, che è stata estesa fino ad abbracciare tutti coloro i quali sono restii a sottoporre sé o i propri figli alle attuali inoculazioni anti-Covid.

Ora, la categoria “No Vax” era emersa in passato con riferimento a vaccini tradizionali, e, a torto o a ragione, era stata utilizzata dai media per identificare individui genericamente avversi alla pratica della vaccinazione in quanto tale. Essendo difficilmente dubitabile che varie vaccinazioni in passato, a partire dall’antivaiolosa, abbiano dato un importante contributo alla salute pubblica, si è costruita così un’idea del “No Vax” come un soggetto irrazionale, che si muove secondo un’agenda antiscientifica.

Nella fase più recente è avvenuto un salto di qualità nell’utilizzo della categoria, che si è trasformata in un termine pesantemente denigratorio e sprezzante, rivolto a persone che a questo punto non erano semplicemente definite dalla loro “ignoranza” ed “antiscientificità”, ma anche dal loro “egoismo”, perché, si diceva: non vaccinandosi mettevano a repentaglio l’immunità di gregge; o non vaccinandosi avrebbero diffuso il virus; o non vaccinandosi avrebbero occupato le terapie intensive. Che la prospettiva dell’immunità di gregge sia svanita da tempo, che anche i vaccinati diffondano il virus, e che anche i vaccinati occupino letti di terapia intensiva sono fatti che non sembrano aver sortito alcun effetto sull’opinione pubblica, la quale, aizzata quotidianamente, ha creato uno stigma feroce nei confronti dei non vaccinati, secondo il classico canone dell’“untore”.

- Details

- Hits: 2227

Accelerazione e alienazione nell’epoca del distanziamento

di Simone Lanza

La velocità è una caratteristica della modernità che David Harvey ha descritto con la categoria di compressione spazio-temporale: “Gli orizzonti temporali del processo decisionale privato e pubblico si sono avvicinati, mentre le comunicazioni via satellite e i minori costi dei trasporti hanno reso possibile e sempre più agevole la diffusione immediata delle decisioni in uno spazio sempre più grande e variegato”. A causa della compressione spazio-temporale viviamo in un mondo sempre più piccolo proprio perché sempre più veloce: oggi è possibile viaggiare da Londra a New York in otto ore anziché in tre settimane. Il mondo del cavallo è stato sostituito prima da quello delle navi a vapore e poi da quello degli aerei.

La velocità è una caratteristica della modernità che David Harvey ha descritto con la categoria di compressione spazio-temporale: “Gli orizzonti temporali del processo decisionale privato e pubblico si sono avvicinati, mentre le comunicazioni via satellite e i minori costi dei trasporti hanno reso possibile e sempre più agevole la diffusione immediata delle decisioni in uno spazio sempre più grande e variegato”. A causa della compressione spazio-temporale viviamo in un mondo sempre più piccolo proprio perché sempre più veloce: oggi è possibile viaggiare da Londra a New York in otto ore anziché in tre settimane. Il mondo del cavallo è stato sostituito prima da quello delle navi a vapore e poi da quello degli aerei.

Questa idea delineata nel saggio La crisi della modernità (1989) non ha trovato molti sviluppi se non recentemente, nei contributi del sociologo tedesco di ispirazione francofortese Hartmut Rosa, in particolare in Accelerazione e alienazione (2010). La tesi di Rosa è semplice ma saggiamente e sinteticamente argomentata: la vita moderna è in costante accelerazione; “la società moderna non è regolata e coordinata da regole e normative esplicite, ma dalla silenziosa forza normativa delle leggi temporali, che si manifestano nella forma di scadenze di consegna, scansioni e confini temporali (…) le forze dell’accelerazione sebbene inarticolate e completamente depoliticizzate, tanto da sembrare date dalla natura stessa, esercitano una pressione uniforme sui soggetti moderni che sfocia in qualcosa di simile a un totalitarismo dell’accelerazione”.

Si può parlare di accelerazione in tre sensi: accelerazione tecnologica, accelerazione sociale e accelerazione della vita. L’accelerazione tecnologica è la compressione spazio-temporale dovuta alla velocizzazione di trasporti, internet e nuove tecnologie, etc.

- Details

- Hits: 2635

Come «spiegare» il popolo neoliberale. La politica al tempo della sua polverizzazione

di Fabrizio Capoccetti

[…] come nello Judo la migliore risposta ad una mossa dell’avversario non è mai quella di rifiutare il contatto ma di riprenderlo a nostra volta, di riutilizzarlo a nostro vantaggio come base d’appoggio per la mossa seguente (Michel Foucault, 1975)

[…] come nello Judo la migliore risposta ad una mossa dell’avversario non è mai quella di rifiutare il contatto ma di riprenderlo a nostra volta, di riutilizzarlo a nostro vantaggio come base d’appoggio per la mossa seguente (Michel Foucault, 1975)

In alto, invece, l’anima canta la gloria di Dio, percorrendo le sue stesse pieghe senza mai giungere a svilupparle interamente, «poiché esse vanno all’infinito» (Gilles Deleuze, Leibniz et le Baroque, 1988)

Se si vuole avere ragione del neoliberalismo bisogna smettere di contrapporsi ad esso: ciò non significa convalidare il noto detto thatcheriano «There is no alternative», quanto piuttosto denunciarne l’assoluta mendacità, non più, però, da un punto di vista morale (spesso scambiato per politica, quella stessa politica ridotta a morale che rappresenta il più riuscito successo del neoliberalismo[1]), ma da un punto di vista dell’azione che perverte il discorso, che agisce parlando un altro linguaggio senza cambiare discorso, che parla facendo dire allo stesso discorso cose diverse. Non si tratta, dunque, di abbandonarsi all’ordine neoliberale come se non ci fosse nulla da fare, ma di fare in modo che il neoliberalismo non abbia più nulla da dire su quello che lo si costringerà a fare rendendolo disfunzionale.

Occorre concepire il terreno ontologico della lotta politica come la sostanza riletta da Deleuze che interpreta il pensiero di Leibniz[2]. La sostanza è infinita, ma è infinita in due modi, o meglio, vi sono due infiniti: quello della materia e quello dell’anima: la sostanza è fatta di pieghe, ed è sempre una piega a dividere i due infiniti.

- Details

- Hits: 2511

Complotti!

di Leonardo Bianchi*

Dai Protocolli dei Savi di Sion alla pandemia, passando per QAnon e l’assalto al Congresso degli Stati Uniti. “Complotti!” di Leonardo Bianchi costruisce un quadro organico delle teorie del complotto, spiegando come e perché nascono e si diffondono, cosa rivelano della società in cui viviamo

L’idea generale sul complottismo è che si tratti di un fenomeno estremamente marginale, alimentato da un manipolo di pazzoidi. Una convinzione che conforta la maggior parte delle persone: noi non siamo come loro. Ma la realtà è un’altra, che i complottismi affondano le loro radici in un lontano passato e le dispiegano nella contemporaneità a un livello più trasversale di quanti si pensi. Chiunque – in una o più fasi della sua vita – ha creduto ad almeno una favola cospirazionista: in gergo, è finito «nella tana del Bianconiglio».

L’idea generale sul complottismo è che si tratti di un fenomeno estremamente marginale, alimentato da un manipolo di pazzoidi. Una convinzione che conforta la maggior parte delle persone: noi non siamo come loro. Ma la realtà è un’altra, che i complottismi affondano le loro radici in un lontano passato e le dispiegano nella contemporaneità a un livello più trasversale di quanti si pensi. Chiunque – in una o più fasi della sua vita – ha creduto ad almeno una favola cospirazionista: in gergo, è finito «nella tana del Bianconiglio».

Già autore di La Gente (Minimum Fax, 2017), Leonardo Bianchi – uno degli indagatori più autorevoli sul tema, una delle voci più credibili del giornalismo italiano per rigore e capacità d’analisi – in Complotti! Da QAnon alla pandemia, cronache dal mondo capovolto (Minimum Fax, 2021) costruisce un quadro organico delle teorie del complotto scavando a fondo e decostruendo in superficie, per spiegare come e perché nascono e si diffondono. Soprattutto: cosa rivelano della società in cui viviamo.

Su gentile concessione di autore e casa editrice, che ringraziamo, pubblichiamo di seguito un estratto da Complotti!

Il libro inoltre sarà presentato dall’autore insieme a Christian Raimo martedì 7 dicembre h.18 presso la Sala Venere di Più Libri Più Liberi (la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si terrà a Roma, al Convention Center - La Nuvola di viale Asia 40, dal 4 all’8 dicembre 2021).

* * * *

Introduzione: dentro la tana del Bianconiglio

Sebbene le definizioni si sprechino, ormai il campo è stato sufficientemente circoscritto in decenni di studi e pubblicazioni.

- Details

- Hits: 2072

Quattro righe e due versi per l’operaismo, una memoria di poca Storia

di Paolo Rabissi

Tra memoria e Storia il resoconto di un 'quadro intermedio' della nascita di Potere operaio, 1969-1970

…se poi mi chiedi che sorte ha avuto la mia scrittura in versi nel periodo della nostra partecipazione a ‘La classe’ e alla nascita di ‘Potere Operaio’, la risposta è molto semplice, quella della talpa ( decisamente contestuale al ‘ben scavato…’, assunto dagli operaisti!). E come altrimenti? Non credere che io l’abbia sotterrata subito. Vero è che Oreste[1], appena sbarcato a Milano e appena conosciuti i miei (tiepidi) tormenti letterari in prosa, mi propose di aggiustare la faccenda con un semplice “… dopo i tuoi Proust Musil Kafka Joyce ecc che romanzi si possono ancora scrivere?” Ma lui veniva dalla rivista “Quindici” dove con Balestrini la decostruzione dei linguaggi compresi quelli poetici, era sin troppo avanzata. Il mio vero tormentone era in realtà quello dei versi. Sicché in una delle occasionali riunioni a casa nostra, più o meno primavera ’69, approfittando di un momento favorevole, ho letto davanti a tutti quelli che c’erano dei versi di cui non ricordo quasi nulla tranne di averci prospettato una sorta di molteplicità dei percorsi che ritenevo avessimo davanti a rivoluzione imminente. L’accoglienza fu tiepida, Sergio[2] col quale avevo un po’ più di confidenza, abbozzò un sorrisino. Toni invece non ebbe alcuna esitazione e mi rispose argomentando intorno alla sua decisa simpatia verso l’Uno e non verso il molteplice. Tanto bastó, dopo quell’exploit la mia scrittura in versi l’ho davvero sotterrata. So quando è riemersa. Quando mi resi conto che il progetto che mi aveva legato direttamente all’operaismo milanese per me era concluso, dopo una stagione non brevissima, alla fine del 1970.

…se poi mi chiedi che sorte ha avuto la mia scrittura in versi nel periodo della nostra partecipazione a ‘La classe’ e alla nascita di ‘Potere Operaio’, la risposta è molto semplice, quella della talpa ( decisamente contestuale al ‘ben scavato…’, assunto dagli operaisti!). E come altrimenti? Non credere che io l’abbia sotterrata subito. Vero è che Oreste[1], appena sbarcato a Milano e appena conosciuti i miei (tiepidi) tormenti letterari in prosa, mi propose di aggiustare la faccenda con un semplice “… dopo i tuoi Proust Musil Kafka Joyce ecc che romanzi si possono ancora scrivere?” Ma lui veniva dalla rivista “Quindici” dove con Balestrini la decostruzione dei linguaggi compresi quelli poetici, era sin troppo avanzata. Il mio vero tormentone era in realtà quello dei versi. Sicché in una delle occasionali riunioni a casa nostra, più o meno primavera ’69, approfittando di un momento favorevole, ho letto davanti a tutti quelli che c’erano dei versi di cui non ricordo quasi nulla tranne di averci prospettato una sorta di molteplicità dei percorsi che ritenevo avessimo davanti a rivoluzione imminente. L’accoglienza fu tiepida, Sergio[2] col quale avevo un po’ più di confidenza, abbozzò un sorrisino. Toni invece non ebbe alcuna esitazione e mi rispose argomentando intorno alla sua decisa simpatia verso l’Uno e non verso il molteplice. Tanto bastó, dopo quell’exploit la mia scrittura in versi l’ho davvero sotterrata. So quando è riemersa. Quando mi resi conto che il progetto che mi aveva legato direttamente all’operaismo milanese per me era concluso, dopo una stagione non brevissima, alla fine del 1970.

La riassumo qui oggi, a ottantun’anni suonati, per tanti di quei motivi che non ha senso provare ad enumerarli. Scelgo però il più vicino nel tempo. E’ stata la storia di Potere operaio dello storico, ex-militante di Potere operaio, Marco Scavino,[3] consigliatomi da Sergio, a spingermi a scrivere. Delle memorie personali, si sa, occorre avere la giusta diffidenza, il tempo sovrappone e sovrappone. Personalmente godo però di due vantaggi. Anzitutto quanto scrivo è filtrato anche dalla memoria di Adriana, mia compagna dal ’66. Inoltre ho conservato e salvato dalle vicende una delle mie agende del ’69-’70.

- Details

- Hits: 3134

No pass, fascismo, fascisti

di Nicola Casale

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri queste dense riflessioni di Nicola, già autore degli Appunti sulla maledizione pandemica, usciti in tre puntate anche sul nostro sito. Benché egli usi linguaggio e categorie diversi dai nostri, le sue riflessioni si segnalano per la pregnanza (e la salutare controtendenza) con cui colgono la natura radicale, inedita e totale del terreno su cui si gioca la scommessa rivoluzionaria oggi. Buona lettura

Tra i motivi più gettonati nella sinistra antagonista per prendere le distanze dal movimento contro il green pass (Gp) è che si tratta di un movimento egemonizzato dai fascisti, oppure di essere destinato a esserlo. La prima è semplicemente falsa, e chi abbia solo incidentalmente messo il naso nelle manifestazioni ha potuto verificarlo agevolmente. La seconda rientra, ovviamente, nel novero delle possibilità, al pari di altre di carattere diverso e persino antitetico. Che le mobilitazioni abbiano, in particolare dal 15 ottobre, un carattere prevalentemente proletario, con lavoratori di ogni settore, dipendenti o autonomi, apre, oggettivamente, alla possibilità che prevalga al loro interno un indirizzo classista, ma ciò non è un predestinato automatismo autoavverantesi per il semplice dato della composizione sociale. Dipende da un insieme di fattori, interni ed esterni al movimento, sui quali anche i fascisti possono, a determinate condizioni, giocare un proprio ruolo attingendo all’esperienza storica del mussolinismo e alla sua capacità di inquadrare il proletariato in quanto produttore, alla pari del capitalista nazionale, con un suo preciso ruolo nel sostegno della nazione e della sua economia (e adeguati riconoscimenti economico-sociali e politici).

Tra i motivi più gettonati nella sinistra antagonista per prendere le distanze dal movimento contro il green pass (Gp) è che si tratta di un movimento egemonizzato dai fascisti, oppure di essere destinato a esserlo. La prima è semplicemente falsa, e chi abbia solo incidentalmente messo il naso nelle manifestazioni ha potuto verificarlo agevolmente. La seconda rientra, ovviamente, nel novero delle possibilità, al pari di altre di carattere diverso e persino antitetico. Che le mobilitazioni abbiano, in particolare dal 15 ottobre, un carattere prevalentemente proletario, con lavoratori di ogni settore, dipendenti o autonomi, apre, oggettivamente, alla possibilità che prevalga al loro interno un indirizzo classista, ma ciò non è un predestinato automatismo autoavverantesi per il semplice dato della composizione sociale. Dipende da un insieme di fattori, interni ed esterni al movimento, sui quali anche i fascisti possono, a determinate condizioni, giocare un proprio ruolo attingendo all’esperienza storica del mussolinismo e alla sua capacità di inquadrare il proletariato in quanto produttore, alla pari del capitalista nazionale, con un suo preciso ruolo nel sostegno della nazione e della sua economia (e adeguati riconoscimenti economico-sociali e politici).

È utile, perciò, ricordare i presupposti su cui il fascismo costruì il suo consenso anche in consistenti settori del proletariato, ma, non di meno, è necessario chiedersi se determinati processi sono destinati a riprodursi con le stesse modalità. E, primieramente, è necessario chiedersi cosa fu il fascismo.

- Details

- Hits: 2305

Ancora sul problema della trasformazione...

di Jehu

Nel 2013, Michael Heinrich ha scritto un saggio su quello che lui considerava fosse l'errore di base della teoria del valore del lavoro di Marx:

Nel 2013, Michael Heinrich ha scritto un saggio su quello che lui considerava fosse l'errore di base della teoria del valore del lavoro di Marx:

«Nella prima metà del XIX secolo, era diventato chiaro che le crisi economiche periodiche fossero una componente inevitabile del capitalismo moderno. Nel Manifesto Comunista, esse venivano considerate come una minaccia all'esistenza economica stessa della società borghese. Le crisi assunsero per la prima volta uno speciale significato politico per Marx nel 1850, quando egli tentò un'analisi più approfondita delle rivoluzioni fallite del 1848-1849. In quel periodo, egli considerava la crisi del 1847-1848 come il processo decisivo che aveva portato alla rivoluzione, e da questo trasse la conclusione per cui: "Una nuova rivoluzione è possibile solo come conseguenza di una nuova crisi. Essa è ad ogni modo altrettanto certa di questa crisi".

Negli anni successivi, Marx attese con ansia una nuova crisi profonda, che finalmente arrivò nel 1857-1858: tutti i centri capitalistici sperimentarono una crisi. Mentre Marx osservava attentamente la crisi e la analizzava in numerosi articoli per il New York Tribune, allo stesso tempo tentava anche di elaborare la sua critica dell'economia politica, che aveva progettato da anni. Il risultato di tutto questo fu il manoscritto senza titolo che è conosciuto oggi come i Grundrisse.

Nei Grundrisse, la teoria della crisi porta l'impronta dell'atteso "diluvio" di cui Marx scriveva nelle sue lettere. In una prima bozza della struttura del manoscritto, le crisi arrivano alla fine dell'introduzione, dopo il capitale, il mercato mondiale e lo stato, laddove Marx crea una connessione diretta con la fine del capitalismo: "Crisi. Dissoluzione del modo di produzione e della forma di società basata sul valore di scambio".

- Details

- Hits: 2380

Una riflessione su Panzieri e Tronti

di Marco Cerotto

Su Panzieri e Tronti si è scritto molto, così come su quella straordinaria esperienza rivoluzionaria che prende il nome di operaismo e che ha avuto in «Quaderni rossi» una decisiva fase di incubazione. Tuttavia, è importante – non solo dal punto di vista storiografico, ma anche per il presente – ripercorrere ancora una volta i passaggi teorici e le scelte strategico-politiche che hanno definito quella stagione seminale, che ha coniugato una radicale rilettura di Marx con dei nuovi cicli di lotta. È il complesso compito che si assume in questo saggio per «Machina» Marco Cerotto, studioso in particolare della biografia teorico-politica di Raniero Panzieri.

«Le affinità incominciano a diventare interessanti nel momento in cui producono delle separazioni»

«Le affinità incominciano a diventare interessanti nel momento in cui producono delle separazioni»

(J. W. Goethe, Le affinità elettive)

L’incontro di due anime diverse per un nuovo corso teorico-politico

Bisogna riconoscere che oramai su Panzieri e Tronti si è scritto in abbondanza, soprattutto sulle assonanze teoriche che li hanno condotti alla fondazione della prima rivista del neomarxismo italiano, i «Quaderni rossi» (1961), ed è stata quindi enfatizzata l’attenzione sui contributi teorici che hanno indagato l’evoluzione del neocapitalismo italiano, della nuova classe operaia e delle prospettive che sollecitavano a intraprendere delle importanti scelte politiche. Si è scritto tanto anche sulle dissonanze teorico-politiche tra i due, quando, dopo la rivolta di piazza Statuto nel 1962, Tronti e il suo gruppetto, quello dei «filosofi», in sintonia con quello «interventista», furono protagonisti della rottura della redazione dei «Quaderni rossi» per fondare «Classe operaia» (1964).

Eppure, risulta di straordinaria importanza ripercorrere ancora una volta i passaggi teorici e le scelte strategico-politiche che hanno definito quella florida stagione del neomarxismo italiano, la cui eredità teorica è rintracciabile in quell’immensa produzione critica e in quelle precise indicazioni politiche che hanno concorso a influire e a influenzare le successive pratiche di lotta sperimentate dalla galassia della sinistra italiana durante gli anni Sessanta e Settanta.

- Details

- Hits: 1533

L’ecologia di Marx (alla luce della Mega-2)

di Alain Bihr

Il libro di K. Saito, La nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital (La natura contro il capitale. L’ecologia di Marx nella sua critica incompiuta del capitale), appena uscito per le edizioni Syllepse e Page Deux (in traduzione dall’originale in lingua tedesca delle Edizioni Campus Verlag, 2016), è un libro importante. Perché consente di fare piena luce su quello che fino ad una ventina d’anni fa era considerato un ossimoro: appunto l’ecologia di Marx. Non si contano, infatti, le critiche rivolte al Moro per avere assorbito dal pensiero borghese un vero e proprio “feticismo delle forze produttive” e del loro sviluppo, per aver dato prova di un “prometeismo antropocentrico” contenente uno sguardo strumentale e un’attitudine dominatrice nei confronti della natura. Accuse che non sono del tutto prive di fondamento se riferite a singoli aspetti o momenti dell’indagine di Marx, ma risultano alla fine contraddette e smentite in modo decisivo dal filo rosso che Saito (dopo Burkett, Foster ed altri) ricostruisce con grande rigore, a partire dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 per arrivare all’enorme massa dei “cahiers de lecture de Marx consacrés aux sciences de la nature” (biologia, chimica, botanica, geologia, mineralogia, etc.) redatti in buona parte negli ultimi dieci-quindici anni della sua vita e resi finalmente pubblici grazie alla nuova edizione delle opere complete di Marx ed Engels in corso (la cd. MEGA-2). Ne viene fuori la dimostrazione che la critica ecologica di Marx, progressivamente affinata sulla base dei contributi di Liebig, Fraas e di altri studiosi della natura, in quanto comporta l’analisi delle correlazioni tra le forme economico-sociali e il mondo materiale concreto, è parte integrante della sua critica dell’economia politica e del modo di produzione capitalistico. E che tale critica mette capo alla convinzione che la natura nel suo insieme, come mondo fisico-materiale, oppone resistenza al capitale, alla immodificabile pretesa del capitale di accumulare indefinitamente profitti saccheggiando al tempo stesso il lavoro vivo e la natura non umana.

Il libro di K. Saito, La nature contre le capital. L’écologie de Marx dans sa critique inachevée du capital (La natura contro il capitale. L’ecologia di Marx nella sua critica incompiuta del capitale), appena uscito per le edizioni Syllepse e Page Deux (in traduzione dall’originale in lingua tedesca delle Edizioni Campus Verlag, 2016), è un libro importante. Perché consente di fare piena luce su quello che fino ad una ventina d’anni fa era considerato un ossimoro: appunto l’ecologia di Marx. Non si contano, infatti, le critiche rivolte al Moro per avere assorbito dal pensiero borghese un vero e proprio “feticismo delle forze produttive” e del loro sviluppo, per aver dato prova di un “prometeismo antropocentrico” contenente uno sguardo strumentale e un’attitudine dominatrice nei confronti della natura. Accuse che non sono del tutto prive di fondamento se riferite a singoli aspetti o momenti dell’indagine di Marx, ma risultano alla fine contraddette e smentite in modo decisivo dal filo rosso che Saito (dopo Burkett, Foster ed altri) ricostruisce con grande rigore, a partire dai Manoscritti economico-filosofici del 1844 per arrivare all’enorme massa dei “cahiers de lecture de Marx consacrés aux sciences de la nature” (biologia, chimica, botanica, geologia, mineralogia, etc.) redatti in buona parte negli ultimi dieci-quindici anni della sua vita e resi finalmente pubblici grazie alla nuova edizione delle opere complete di Marx ed Engels in corso (la cd. MEGA-2). Ne viene fuori la dimostrazione che la critica ecologica di Marx, progressivamente affinata sulla base dei contributi di Liebig, Fraas e di altri studiosi della natura, in quanto comporta l’analisi delle correlazioni tra le forme economico-sociali e il mondo materiale concreto, è parte integrante della sua critica dell’economia politica e del modo di produzione capitalistico. E che tale critica mette capo alla convinzione che la natura nel suo insieme, come mondo fisico-materiale, oppone resistenza al capitale, alla immodificabile pretesa del capitale di accumulare indefinitamente profitti saccheggiando al tempo stesso il lavoro vivo e la natura non umana.

Page 168 of 610