Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1920

Il mondo digitale non è sostenibile

di Alessio Giacometti

Tra emissioni, consumi, rifiuti e impronta ambientale, la rivoluzione informatica è sempre meno ecologica

La foto è del 1994: un giovane e intrepido Bill Gates si cala con fune e imbragatura in un bosco di abeti. Nella mano sinistra tiene bene in vista un iridescente CD-ROM, la destra è poggiata su una pila di fogli di carta che pareggia in altezza il fusto degli alberi. Il messaggio del ragazzo che vuole portare un calcolatore elettronico su ogni scrivania d’America e del mondo non chiede spiegazioni: guardate quanta informazione ci sta in un disco compatto di memoria, quanta carta ci farà risparmiare l’archiviazione digitale dei dati informatici. Basta già poca immaginazione per intravedere un futuro sfavillante in cui l’informazione, ormai quasi del tutto smaterializzata, viaggerà dal centro pulsante di un microchip fino allo schermo luminoso di un computer che potremo tenere in tasca. Alleggeriremo così la nostra impronta sull’ambiente, muoveremo i dati e non le cose, ci faremo efficienti e sostenibili. È la promessa spregiudicata di una rivoluzione digitale ed ecologica assieme.

La foto è del 1994: un giovane e intrepido Bill Gates si cala con fune e imbragatura in un bosco di abeti. Nella mano sinistra tiene bene in vista un iridescente CD-ROM, la destra è poggiata su una pila di fogli di carta che pareggia in altezza il fusto degli alberi. Il messaggio del ragazzo che vuole portare un calcolatore elettronico su ogni scrivania d’America e del mondo non chiede spiegazioni: guardate quanta informazione ci sta in un disco compatto di memoria, quanta carta ci farà risparmiare l’archiviazione digitale dei dati informatici. Basta già poca immaginazione per intravedere un futuro sfavillante in cui l’informazione, ormai quasi del tutto smaterializzata, viaggerà dal centro pulsante di un microchip fino allo schermo luminoso di un computer che potremo tenere in tasca. Alleggeriremo così la nostra impronta sull’ambiente, muoveremo i dati e non le cose, ci faremo efficienti e sostenibili. È la promessa spregiudicata di una rivoluzione digitale ed ecologica assieme.

A distanza di quasi trent’anni da quello scatto divenuto nel frattempo celebre, il savio e visionario Gates ama ancora farsi passare per guru della sostenibilità digitale, eppure la sua profezia pare essersi realizzata soltanto per metà. La rivoluzione digitale si è in effetti compiuta, almeno in larga parte, mentre la crisi climatica è sempre lì che incombe, anzi: sempre più. Ridimensionato l’ottimismo acritico della prima ondata per l’innovazione digitale – già messo in discussione, su basi economiche e politiche, da autori come Evgeny Morozov – le cosiddette ICT (information and communications technologies) hanno alla fine deluso le aspettative più rosee di riduzione dell’impatto ambientale.

- Details

- Hits: 1546

“Analisi concreta di cose concrete”

di Elisabetta Teghil

«non esiste una verità astratta, la verità è sempre concreta»

«non esiste una verità astratta, la verità è sempre concreta»

Lenin

Se il pensiero dialettico, come diceva Lenin, consiste nell’«analisi concreta delle condizioni e degli interessi delle diverse classi» significa che deve analizzare il tempo presente e gli interessi di classe nel tempo presente e prima di tutto definire sempre nel tempo presente la composizione di classe.

Il neoliberismo è la struttura ideologica della borghesia transnazionale che ha portato avanti in questi anni una guerra all’interno della propria classe senza esclusione di colpi e ha ridotto le borghesie nazionali ad un ruolo di servizio e proletarizzato la piccola e media borghesia. Ci troviamo di fronte a un variegato insieme di strati sociali oppressi e vessati dal neoliberismo, un arco che va dalle classi medie impoverite al sottoproletariato urbano, agli immigrate e alle immigrate. Questa composizione ha fatto sì che molti abbiano gridato alla scomparsa delle classi sociali, alla definizione di un insieme sociale caratterizzato da fluidità e quindi difficilmente catalogabile ed inquadrabile.

Ma è la vessazione neoliberista che accomuna tutti questi strati sociali seppure in modalità e con livelli di sfruttamento diversificati ma solo apparentemente in contraddizione. E’ proprio l’operare dell’ideologia neoliberista che vorrebbe far credere alla scomparsa delle classi e che inoltre mette in atto una serie di meccanismi molto precisi, ma anche di facile lettura, per fomentare uno strato sociale contro l’altro.

Abbiamo assistito in questi anni ad una lunga serie di tentativi, nella maggior parte dei casi riusciti, di mettere impiegati contro commercianti, cittadini contro dipendenti pubblici, precari contro così detti garantiti, insegnanti contro genitori, proletari delle periferie contro immigrati, uomini contro donne…e, tanto per rimanere all’attualità, vaccinati contro non vaccinati, fragili contro tutelati, chi ha avuto dei sussidi contro chi non li ha avuti…

- Details

- Hits: 3012

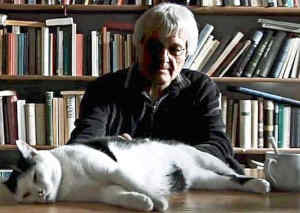

Una storia della critica del valore attraverso gli scritti di Robert Kurz

di Anselm Jappe

Robert Kurz, il principale teorico della «critica del valore» in Europa, è morto il 18 luglio 2012 a Norimberga, in Germania, a causa di un errore medico; aveva 68 anni. Questa morte prematura ha interrotto un lavoro immenso che durava da 15 anni, e che in Francia si comincia appena ora a conoscere. Nato nel 1943 a Norimberga, dove ha trascorso tutta la sua vita, Kurz partecipa in Germania, nel 1968, alla «rivolta degli studenti» e alle intense discussioni in seno alla «nuova sinistra». Dopo una brevissima adesione al marxismo-leninismo, e senza aderire ai «Verdi» nel momento in cui effettuavano in Germania la loro svolta «realista», nel 1987 fonda la rivista "Marxistische Kritik", ribattezzata "Krisis" qualche anno più tardi. La rilettura di Marx, proposta allora da Kurz e dai suoi primi compagni di lotta (tra cui Roswitha Scholz, Peter Klein, Ernst Lohoff e Norbert Trenkle), non li ha certo portati a farsi degli amici nella sinistra radicale. Tutti quelli che hanno visto i propri dogmi - come la «lotta di classe» e il «lavoro» - rovesciati e abbattuti uno dopo l'altro, in nome di una messa in discussione delle basi stesse della società capitalista: valore mercantile e lavoro astratto, denaro e merce, Stato e nazione. Kurz, autore prolifico e scrittore vigoroso, sovente polemico, collaboratore regolare di alcuni importanti giornali, soprattutto in Brasile, conferenziere notevole, sceglie tuttavia di rimanere al di fuori dell'università e delle altre istituzioni accademiche, e decide di vivere grazie a un lavoro proletario: vale a dire, impacchettando la notte le copie di un giornale locale.

Robert Kurz, il principale teorico della «critica del valore» in Europa, è morto il 18 luglio 2012 a Norimberga, in Germania, a causa di un errore medico; aveva 68 anni. Questa morte prematura ha interrotto un lavoro immenso che durava da 15 anni, e che in Francia si comincia appena ora a conoscere. Nato nel 1943 a Norimberga, dove ha trascorso tutta la sua vita, Kurz partecipa in Germania, nel 1968, alla «rivolta degli studenti» e alle intense discussioni in seno alla «nuova sinistra». Dopo una brevissima adesione al marxismo-leninismo, e senza aderire ai «Verdi» nel momento in cui effettuavano in Germania la loro svolta «realista», nel 1987 fonda la rivista "Marxistische Kritik", ribattezzata "Krisis" qualche anno più tardi. La rilettura di Marx, proposta allora da Kurz e dai suoi primi compagni di lotta (tra cui Roswitha Scholz, Peter Klein, Ernst Lohoff e Norbert Trenkle), non li ha certo portati a farsi degli amici nella sinistra radicale. Tutti quelli che hanno visto i propri dogmi - come la «lotta di classe» e il «lavoro» - rovesciati e abbattuti uno dopo l'altro, in nome di una messa in discussione delle basi stesse della società capitalista: valore mercantile e lavoro astratto, denaro e merce, Stato e nazione. Kurz, autore prolifico e scrittore vigoroso, sovente polemico, collaboratore regolare di alcuni importanti giornali, soprattutto in Brasile, conferenziere notevole, sceglie tuttavia di rimanere al di fuori dell'università e delle altre istituzioni accademiche, e decide di vivere grazie a un lavoro proletario: vale a dire, impacchettando la notte le copie di un giornale locale.

- Details

- Hits: 1645

Tre documenti relativi ad un momento chiave (1983) dell'instaurarsi della crisi attuale

Presentazione di Giovanni Mazzetti

Formazione on line, Quaderno n. 4/2021

1. Ogni generazione passa alle successive una serie di conquiste materiali nelle condizioni di vita che ha realizzato durante la sua esistenza. Nel nostro caso, ad esempio, si tratta dell’acqua corrente direttamente a casa, invece che da attingere alle fontane pubbliche o addirittura alla sorgente; dell’illuminazione elettrica pubblica e privata, al posto delle torce e delle candele; della capacità di leggere e di scrivere, invece di far affidamento sulla sola trasmissione orale del sapere; dello sviluppo della medicina scientifica, al posto delle pratiche magiche preesistenti; delle forme di comunicazione istantanea a distanza, in luogo delle vecchie lettere postali; ecc. Ma quasi sempre trasmette allo stesso tempo la convinzione, delle generazioni che quelle conquiste hanno realizzato, che il modo in cui esse sono state acquisite sia qualcosa di intrinseco ad esse, e quindi insuperabile. Come sottolinea Marx, riferendosi ad un aspetto di quest’intreccio tra innovazione e conservazione, poiché i borghesi hanno introdotto il sistema industriale di produzione, si giunge maldestramente alla conclusione che gli impianti industriali non possano esistere altrimenti che come capitale.

1. Ogni generazione passa alle successive una serie di conquiste materiali nelle condizioni di vita che ha realizzato durante la sua esistenza. Nel nostro caso, ad esempio, si tratta dell’acqua corrente direttamente a casa, invece che da attingere alle fontane pubbliche o addirittura alla sorgente; dell’illuminazione elettrica pubblica e privata, al posto delle torce e delle candele; della capacità di leggere e di scrivere, invece di far affidamento sulla sola trasmissione orale del sapere; dello sviluppo della medicina scientifica, al posto delle pratiche magiche preesistenti; delle forme di comunicazione istantanea a distanza, in luogo delle vecchie lettere postali; ecc. Ma quasi sempre trasmette allo stesso tempo la convinzione, delle generazioni che quelle conquiste hanno realizzato, che il modo in cui esse sono state acquisite sia qualcosa di intrinseco ad esse, e quindi insuperabile. Come sottolinea Marx, riferendosi ad un aspetto di quest’intreccio tra innovazione e conservazione, poiché i borghesi hanno introdotto il sistema industriale di produzione, si giunge maldestramente alla conclusione che gli impianti industriali non possano esistere altrimenti che come capitale.

La comprensione di ciò che è implicito in questo modo di comportarsi è complicata dal fatto che, non diversamente dagli altri animali, gli esseri umani tendono a sottrarsi ai cambiamenti quando questi sembrano non essere stati determinati dalla loro volontà. E infatti in un primo momento rifiutano ciò che contraddice le loro aspettative “spingendo per ripristinare lo stato di cose precedente”; stato di cose che, “l’influenza perturbatrice di fattori considerati esterni” tende a modificare.

- Details

- Hits: 1112

Maschere democratiche. La figura dell’ipocrisia tra storia e critica

di Camilla Emmenegger

Per Leonard Mazzone, il quale l'ha argomentato in "Ipocrisia. Storia e critica del più socievole dei vizi", (uscito da poco per Orthotes), la nostra vita politica è affollata di esempi di “ipocrisia democratica”, dal tradimento sistematico dei valori di eguale libertà, pure affermati in generale. Si tratta di una strategia di immunizzazione dal potere della critica.

Per Leonard Mazzone, il quale l'ha argomentato in "Ipocrisia. Storia e critica del più socievole dei vizi", (uscito da poco per Orthotes), la nostra vita politica è affollata di esempi di “ipocrisia democratica”, dal tradimento sistematico dei valori di eguale libertà, pure affermati in generale. Si tratta di una strategia di immunizzazione dal potere della critica.

Tra il 2015 e il 2016 la deregolamentazione del mercato del lavoro prevista dal Jobs Act – che include tra le altre cose l’eliminazione dell’obbligo di reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa – è stata promossa dal governo in carica in nome dei benefici che ne sarebbero derivati per i lavoratori, soprattutto in termini di aumento dell’occupazione. Tra il 2018 e il 2019 il primo governo Conte ha giustificato la politica dei “porti chiusi” sostenendo che le nuove misure avrebbero dissuaso i migranti a partire dalle coste nordafricane, diminuendo così il numero di morti nel mar Mediterraneo. Più recentemente, l’operazione politica che ha portato alla nomina di Mario Draghi a Presidente del Consiglio è stata presentata come l’unica soluzione possibile per far fronte a un’emergenza politica e istituzionale, al punto da ottenere uno dei sostegni più ampi nella storia della Repubblica.

Secondo l’analisi proposta da Leonard Mazzone in Ipocrisia. Storia e critica del più socievole dei vizi, uscito da poco per Orthotes, questi sono tutti esempi di “ipocrisia democratica”.

- Details

- Hits: 1572

Discussione sulla Modern Monetary Theory: pregi e limiti

di Bollettino Culturale

Introduzione alla MMT

Introduzione alla MMT

Secondo la Modern Monetary Theory (MMT), le principali difficoltà di bilancio che ogni paese deve affrontare sono, in realtà, poste dai governi stessi che seguono la visione ortodossa della "finanza sana". Cerchiamo di affrontare le principali intuizioni della MMT. Quando si discute della visione della MMT, si parte principalmente dalle idee di Randall Wray, il principale esponente di questa linea di pensiero.

La base teorica della MMT è la Finanza Funzionale di Abba Lerner e la nozione cartalista nozionale della valuta di Knapp. Entrambe le teorie mettono in discussione la visione convenzionale ed egemonica della condotta delle politiche macroeconomiche. In considerazione di ciò, si propone di sollevare le principali critiche della MMT alla visione ortodossa della "finanza sana", difesa dal New Macroeconomic Consensus (NMC). La MMT evidenzia importanti intuizioni che consentono di comprendere la necessità di un regime fiscale più flessibile, che dia spazio ad azioni strategiche di governo, con l'obiettivo principale di mantenere la piena occupazione.

La MMT parte dalla teoria cartalista della moneta, secondo la quale lo Stato ha la prerogativa di emettere la moneta e, attraverso la riscossione delle tasse denominate in quella moneta, imporre le sue richiesta alla società. La moneta fiat è vista come un "simbolo" che rappresenta per il pubblico la capacità di far fronte agli oneri con lo Stato.

- Details

- Hits: 1518

Piccole glosse ad un post di Vincenzo Costa: la fine della Unione Europea

di Alessandro Visalli

A partire dalla crisi del 2007 un neolingua si fa avanti. O meglio, a partire dal dispiegarsi degli effetti sociali della crisi sistemica innestata dal crollo della piramide dei debiti intrecciati ed incorporati nei meccanismi riproduttivi della società. Questa neolingua indica l’asserragliamento dei “Giusti” nella difesa delle categorie (rapresentation matters), nella politica delle identità che ne consegue, la ricerca di una zona senza traumi (safe space) ben presidiata da virtue signaling. In un interessante libro (anche se radicalmente aneddotico) da poco uscito[1] viene citato un raccontino di Meghan Daum sulla metropolitana di New York:

A partire dalla crisi del 2007 un neolingua si fa avanti. O meglio, a partire dal dispiegarsi degli effetti sociali della crisi sistemica innestata dal crollo della piramide dei debiti intrecciati ed incorporati nei meccanismi riproduttivi della società. Questa neolingua indica l’asserragliamento dei “Giusti” nella difesa delle categorie (rapresentation matters), nella politica delle identità che ne consegue, la ricerca di una zona senza traumi (safe space) ben presidiata da virtue signaling. In un interessante libro (anche se radicalmente aneddotico) da poco uscito[1] viene citato un raccontino di Meghan Daum sulla metropolitana di New York:

“era mezzanotte, nel vagone c’era poca gente: due ragazzi discutevano tra loro, un gruppo di ragazze in minigonna. A un certo punto sale un senzatetto, nero, barcollante, non si capiva se strafatto, ubriaco o con qualche problema psichiatrico (Daum scommette su tutte le cose insieme).

La accosta, lei non se lo fila, lui ripiega sul gruppo di ragazze. Che continuano per qualche fermata a chiacchierare con lui, secondo la (plausibile) interpretazione di Daum perché sono compiaciute del loro rivolgere generosamente la parola a un disagiato, e perché a loro sembra una creatura esotica allo zoo. Quando arriva alla sua fermata, il tizio si avvia all’uscita lanciando baci e auguri alle ragazze, e dicendo a Daum ‘tu invece passa una notte di merda, stronza’.

- Details

- Hits: 1073

Crisi storiche e naturalismo capitalistico

di Stefano G. Azzarà (Università di Urbino)

Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 2/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Le crisi acute mettono in evidenza le contraddizioni, le fragilità e linee di faglia di ogni società storica come di ogni sistema politico e economico. In tutte le epoche, guerre su vasta scala, cadute repentine della produzione, eruzioni rivoluzionarie, terremoti, carestie ma anche epidemie hanno interrotto il normale funzionamento della vita delle nazioni e hanno sottoposto a stress imprevisti i loro assetti, conducendole a volte anche al collasso quando queste tensioni superavano il livello di soglia e in particolare quando potevano far leva su fratture profonde pregresse che sino a quel momento erano rimaste più o meno celate o erano state in qualche modo suturate. Così che sarebbe interessante completare l’indagine di Walter Scheidel sull’impatto livellatore e redistributivo dei «Quattro Cavalieri» – «guerre di massa, rivoluzioni trasformative, fallimenti degli Stati e pandemie letali» – indagando «se e come» la presenza di gravi forme di disuguaglianza sociale o altre asimmetrie abbiano potuto «contribuire a generare questi shock violenti»1.

Le crisi acute mettono in evidenza le contraddizioni, le fragilità e linee di faglia di ogni società storica come di ogni sistema politico e economico. In tutte le epoche, guerre su vasta scala, cadute repentine della produzione, eruzioni rivoluzionarie, terremoti, carestie ma anche epidemie hanno interrotto il normale funzionamento della vita delle nazioni e hanno sottoposto a stress imprevisti i loro assetti, conducendole a volte anche al collasso quando queste tensioni superavano il livello di soglia e in particolare quando potevano far leva su fratture profonde pregresse che sino a quel momento erano rimaste più o meno celate o erano state in qualche modo suturate. Così che sarebbe interessante completare l’indagine di Walter Scheidel sull’impatto livellatore e redistributivo dei «Quattro Cavalieri» – «guerre di massa, rivoluzioni trasformative, fallimenti degli Stati e pandemie letali» – indagando «se e come» la presenza di gravi forme di disuguaglianza sociale o altre asimmetrie abbiano potuto «contribuire a generare questi shock violenti»1.

Sotto questo aspetto, le società capitalistiche, e tanto più quelle avanzate come la maggior parte dei paesi appartenenti alla civiltà occidentale, dovrebbero comunque dimostrarsi in linea di principio avvantaggiate rispetto alle società tradizionali o a quelle improntate a una diversa organizzazione della produzione e della riproduzione. Per quanto certamente più complesse delle formazioni sociali precedenti o di quelle concorrenti, come già Gramsci aveva compreso nel cartografare la loro «robusta catena di fortezze e di casematte»2 – una complessità che per il suo pluralismo, oltretutto, viene di solito fatta valere anche come una caratteristica positiva di fronte a possibili configurazioni alternative e più centralizzate del legame sociale –, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra queste società hanno in gran parte superato il problema della sussistenza e dei bisogni primari su scala di massa.

- Details

- Hits: 922

Sulle “sanzioni”, il doppio discorso dell’imperialismo “democratico”

di Geraldina Colotti

Pochi giorni fa, è morto in carcere della Florida, negli Stati Uniti, un militante delle Black Panthers, Chip Fitzgerald. Era prigioniero da 51 anni, nonostante un ictus che lo aveva ridotto in sedia a rotelle. Gli avevano sempre negato le misure alternative. Aveva 71 anni. Una notizia che sarà forse motivo di giubilo per i forcaioli di casa nostra, che invocano la “certezza della pena”, mentre propongono leggi per condonare chi ruba soldi pubblici per il proprio profitto, e impongono sacrifici a chi non può sfuggire al controllo, i lavoratori dipendenti.

Pochi giorni fa, è morto in carcere della Florida, negli Stati Uniti, un militante delle Black Panthers, Chip Fitzgerald. Era prigioniero da 51 anni, nonostante un ictus che lo aveva ridotto in sedia a rotelle. Gli avevano sempre negato le misure alternative. Aveva 71 anni. Una notizia che sarà forse motivo di giubilo per i forcaioli di casa nostra, che invocano la “certezza della pena”, mentre propongono leggi per condonare chi ruba soldi pubblici per il proprio profitto, e impongono sacrifici a chi non può sfuggire al controllo, i lavoratori dipendenti.

Un modello basato sul “diritto penale del nemico”, una tendenza intrinseca all’economia di guerra su cui si sta riassestando il sistema capitalista a livello globale per rispondere alle lotte per il potere delle classi popolari. In Perù, ci sono comunisti in carcere che hanno quasi novant’anni, e si mettono in galera anche gli avvocati. Stesso sistema in Colombia, in Spagna, in Francia, dove George Ibrahim Abdallah, militante libanese-palestinese è stato liberato dopo oltre 37 anni di carcere e dove ancora si trova il comandante Carlos, palestinese di origine venezuelana, detenuto dal 1994.

E che dire dell’ergastolo ostativo, della tortura bianca del 41 bis in Italia e dei prigionieri politici ai quali, in perfetto stile da Inquisizione viene chiesto di pentirsi per avere accesso alle misure alternative? Il fronte dei pacifisti con l’elmetto, che all’occorrenza si dicono persino comunisti, sostiene questo apparato in nome della legalità borghese a cui dovrebbero affidarsi le classi popolari.

- Details

- Hits: 948

Esclusione, rabbia e rancore: il problema della povertà bianca negli Usa

di Tommaso Minotti

Iniziamo dalla fine. La conclusione di questo articolo, nonché la sua tesi, è che alla base delle proteste di Capitol Hill avvenute nella giornata del 6 gennaio ci sia il malcontento delle classi basse e bassissime della popolazione bianca statunitensi. In altre parole, l’elefante nella stanza della società statunitense, cioè l’endemica povertà che colpisce i diseredati bianchi, ha reagito alla sconfitta di colui nel quale riponevano le speranze di una vita migliore. Speranze mal riposte ovviamente. Si è giustamente parlato molto della polarizzazione che sta falcidiando gli USA e del fatto che ciò che è successo al Campidoglio sia un atto sintomatico della “crisi dell’impero” a stelle e strisce. Tutto vero ma poi le analisi si restringono nella definizione della folla trumpista come complottista, antisemita, nazionalista e altri aggettivi che nascondono quella che è la vera domanda: chi sono coloro che sono scesi in piazza? La risposta non può essere i Proud Boys o i complottisti di QAnon perché non è la realtà. Dietro a quelle sigle c’è il malcontento di chi si sente trascurato e tradito da chi doveva aiutarlo durante la tempesta che in questo caso è la dura crisi economica che ha investito gli Stati Uniti. Una crisi che sembrava alle spalle ma è stata acuita e rintuzzata dalla pandemia le cui conseguenze saranno particolarmente nefaste.

Iniziamo dalla fine. La conclusione di questo articolo, nonché la sua tesi, è che alla base delle proteste di Capitol Hill avvenute nella giornata del 6 gennaio ci sia il malcontento delle classi basse e bassissime della popolazione bianca statunitensi. In altre parole, l’elefante nella stanza della società statunitense, cioè l’endemica povertà che colpisce i diseredati bianchi, ha reagito alla sconfitta di colui nel quale riponevano le speranze di una vita migliore. Speranze mal riposte ovviamente. Si è giustamente parlato molto della polarizzazione che sta falcidiando gli USA e del fatto che ciò che è successo al Campidoglio sia un atto sintomatico della “crisi dell’impero” a stelle e strisce. Tutto vero ma poi le analisi si restringono nella definizione della folla trumpista come complottista, antisemita, nazionalista e altri aggettivi che nascondono quella che è la vera domanda: chi sono coloro che sono scesi in piazza? La risposta non può essere i Proud Boys o i complottisti di QAnon perché non è la realtà. Dietro a quelle sigle c’è il malcontento di chi si sente trascurato e tradito da chi doveva aiutarlo durante la tempesta che in questo caso è la dura crisi economica che ha investito gli Stati Uniti. Una crisi che sembrava alle spalle ma è stata acuita e rintuzzata dalla pandemia le cui conseguenze saranno particolarmente nefaste.

Quando il movimento del Black Lives Matter fece il suo dirompente ingresso nelle città americane la stampa mondiale si prodigò in analisi più o meno approfondite, più o meno azzeccate delle ragioni per cui queste manifestazioni avvenivano.

- Details

- Hits: 1369

Il sindacalismo operaio nell’attuale caotica fase storica

di Michele Castaldo

Prendiamo spunto dal risultato referendario in un impianto di Amazon negli Usa per riflettere sulla possibilità di costituire il sindacato all’interno dei suoi stabilimenti e tornare a discutere della questione centrale che ha di fronte il proletariato in questa fase. Al riguardo ci sono altri contributi, ad esempio quello del compagno Alessio Galluppi, ricco di spunti, sul suo blog “noinonabbiamopatria”, al quale perciò rimandiamo per una dovizia di particolari. In queste note cerco solo di riannodare i fili di un ragionamento già impostato nelle sue le linee essenziali.

Prendiamo spunto dal risultato referendario in un impianto di Amazon negli Usa per riflettere sulla possibilità di costituire il sindacato all’interno dei suoi stabilimenti e tornare a discutere della questione centrale che ha di fronte il proletariato in questa fase. Al riguardo ci sono altri contributi, ad esempio quello del compagno Alessio Galluppi, ricco di spunti, sul suo blog “noinonabbiamopatria”, al quale perciò rimandiamo per una dovizia di particolari. In queste note cerco solo di riannodare i fili di un ragionamento già impostato nelle sue le linee essenziali.

I fatti: negli Usa il sindacato RWDSU, che aderisce all’Afl-Cio, sollecitato da alcuni lavoratori dell’impianto di Bessemer in Alabama, aveva raccolto le firme per indire

un referendum per la costituzione del sindacato all’interno dello stabilimento. Dopo un paio di mesi di estenuante attesa e di pesante campagna da parte di Amazon, la maggioranza dei lavoratori ha bocciato l’ipotesi, consegnandosi così mani e piedi nelle braccia dell’azienda, rifiutandosi cioè di costituirsi collettivamente per la contrattazione delle proprie condizioni normative e salariali.

Diciamo fin da subito che non schiumiamo di rabbia per il comportamento operaio a Bessemer e di quello – conseguente – del sindacato RWDSU che si era proposto. La storia del movimento operaio, al riguardo, ne racconta di ogni specie e chi ha avuto la possibilità di trovarsi in lotte operaie e proletarie non può che confermare. E una certa Rosa Luxemburg ci metteva in guardia al riguardo:

- Details

- Hits: 1205

Materialismo dialettico e questione ecologica

di Eleonora Fiorani*

Il testo che segue è tratto da una intervista radiofonica realizzata il 27 febbraio 1988 nel corso della trasmissione “A VOCE – rivista parlata per una cultura antagonista” da Radio Città 103 di Bologna, venne pubblicato sulla rivista “La Contraddizione” nel numero 12, del maggio-giugno 1989. Ringraziamo Roberto Sassi per averlo recuperato e rimesso in circolazione

La “sparizione del marxismo” e le forze produttive

La “sparizione del marxismo” e le forze produttive

Ormai non si parla nemmeno più di “crisi del marxismo”, il marxismo è un pensiero “dimenticato” ed è un pensiero dimenticato nella misura in cui,oggi, è in crisi il concetto stesso di “modernità”. Il marxismo è pensiero della modernità, è la teoria che analizza gli elementi fondamentali della realtà, dal punto di vista della produzione e del modo col quale l’uomo vive la cosiddetta “seconda grande rivoluzione” che è quella industriale. Oggi, che viene messa in discussione la stessa rivoluzione industriale, vengono messi in discussione i contenuti della modernità, oggi il marxismo sembra sparito. In realtà non c’è nei media, in realtà è un momento di assenza dovuto a una serie di cause estremamente complesse.

Una delle cause più interessanti è l’emergere, drammaticamente oggi, della polemica sulle “forze produttive”. Contrariamente a tutta l’analisi che è stata fatta nel momento “caldo”, quando le forze produttive sono state incorporate direttamente nel capitale (sia nell’organizzazione del lavoro che nel modo di produzione) e che ha interpretato questo processo come “salto” diverso del capitalismo, Marx sosteneva che c’è una contraddizione fondamentale tra mezzi e modi di produzione, tra forze produttive e rapporti di produzione. Sosteneva che un sistema “crolla”, ma anche che ci vuole sempre il “becchino”, perché niente crolla da solo. Ed è questo il grande contributo di Lenin che ha esaminato questo becchino fino in fondo.

- Details

- Hits: 1783

A furor di scienza, a furor di stato, a furor di popolo

di nucleo comunista internazionalista

Vaccini, vaccini e ancora vaccini. Militarizzato il settore della sanità. L'imbarazzo dell'attuale movimento di classe

La campagna militar-vaccinale procede a tappe forzate. Il governo italiano primo, e se non ci sbagliamo unico al momento caso al mondo, ha decretato l’obbligo di vaccinazione cioè la militarizzazione dei lavoratori del settore sanitario dando una indubbia dimostrazione di forza. Grazie all’altrettanto indubbio consenso politico-sociale che sorregge la campagna militar-vaccinale e sfruttando la condizione attuale di totale smarrimento ed impotenza della classe lavoratrice italiana.

La campagna militar-vaccinale procede a tappe forzate. Il governo italiano primo, e se non ci sbagliamo unico al momento caso al mondo, ha decretato l’obbligo di vaccinazione cioè la militarizzazione dei lavoratori del settore sanitario dando una indubbia dimostrazione di forza. Grazie all’altrettanto indubbio consenso politico-sociale che sorregge la campagna militar-vaccinale e sfruttando la condizione attuale di totale smarrimento ed impotenza della classe lavoratrice italiana.

Le operazioni procedono seppur incappando in una serie di contrattempi che ne rallentano il ritmo. Stranamente scaturiti principalmente dalle “complicazioni” registrate sul campo (sul corpo degli esseri umani) relative, a quanto pare, ad un solo particolare tipo di vaccino, quello anglo-svedese di Astra Zeneca. A cui nel frattempo hanno pensato bene di cambiare nome per motivi di marketing. Stranamente, perché proprio questo vaccino risulta “miracoloso” (parola chiave usata ripetutamente da virologi ed esperti vari che accettiamo e adopereremo anche noi) in Gran Bretagna dove, così ci dicono, la malattia Covid 19 è in via di drastico contenimento. Assai meno “miracolosa” invece la serie di “effetti collaterali” alla sua somministrazione in Europa continentale. Misteri… “della scienza”.

In proposito ci ha colpito il paragone fatto dall’ineffabile Alessandro Sallusti fra le vittime degli “effetti collaterali” di questa immensa sperimentazione di massa in atto ed i soldati alleati falciati “da fuoco amico durante lo sbarco in Normandia: mica per questo si è fermata allora l’operazione di liberazione dal Male”!

- Details

- Hits: 1442

La follia senza speranza della Comune

di Valerio Romitelli

La proporzione è quasi certa: più le figure di rivoluzionari sono state sfortunate, “dannate”, più sono oggi rivalutate; più le loro biografie sono state con esiti tristi e tragici, più la sensibilità dominante si dimostra benevola, favorendo e accogliendo persino saggi, articoli, video o film che ne celebrano le gesta. Si pensi ad esempio ai casi di Rosa Luxemburg, Benjamin, Gramsci, Che Guevara o le Pantere Nere, tutti finiti nei peggiori dei modi e negli ultimi anni oggetto di un non trascurabile culto culturale.

La proporzione è quasi certa: più le figure di rivoluzionari sono state sfortunate, “dannate”, più sono oggi rivalutate; più le loro biografie sono state con esiti tristi e tragici, più la sensibilità dominante si dimostra benevola, favorendo e accogliendo persino saggi, articoli, video o film che ne celebrano le gesta. Si pensi ad esempio ai casi di Rosa Luxemburg, Benjamin, Gramsci, Che Guevara o le Pantere Nere, tutti finiti nei peggiori dei modi e negli ultimi anni oggetto di un non trascurabile culto culturale.

Una spiegazione facile facile non manca: così in effetti si confermerebbe la predominanza contemporanea di quello che è stato chiamato il “paradigma vittimario”. Sarebbe a dire la propensione a dire male di tutto e tutti i più noti protagonisti della Grande Storia, salvo appunto le vittime, i perdenti di qualunque provenienza; con, come morale della favola, che solo tra questi ultimi si possono trovare dei paladini di autentici valori, comunque mai operativi, se non idealmente, e solo per “anime belle”.

Un’altra spiegazione la troviamo in La rivoluzione napoletana. Biografie, racconti, ricerche del 1799 scritto da Benedetto Croce[1]. Secondo lui non c’è alcun mistero del perché i protagonisti, per lo più giovani e raffinati intellettuali (come la famosa ed ammirata Eleonora Fonseca Pimentel), di questo breve e alla fin fine quanto mai tragico evento non possono non suscitare simpatie. La chiave di questa benevola e immarcescibile fama postuma starebbe proprio nel precoce e cruento spegnimento della loro impresa ad opera di lazzaroni incitati dal clero più oscurantista.

- Details

- Hits: 1491

Glosse alla "Ontologia dell'essere sociale" di Lukàcs (IV)

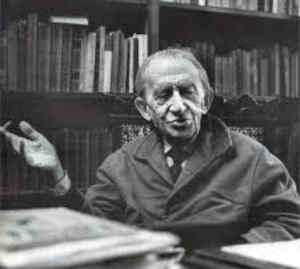

di Carlo Formenti

Con questo post si conclude il mio commentario alla “Ontologia dell’essere sociale” di Gyorgy Lukacs, una delle opere più importanti, se non la più importante, che un filosofo marxista abbia scritto nel Novecento. Come ho chiarito nella prima puntata, non era mia intenzione, non essendo chi scrive un filosofo accademico, produrre un’analisi filologica, né tanto meno una esegesi accurata e completa, dell’ultimo fondamentale lavoro del grande pensatore ungherese. Il mio obiettivo, più modesto, ma forse più utile e interessante sul piano ideologico, era simile a quello del commentario ai “Quaderni dal carcere” di Gramsci che ho inserito in un mio recente libro (1), vale a dire estrarre dai quattro volumi della Ontologia i passaggi che ritengo più stimolanti per interpretare la realtà contemporanea, ma soprattutto più adatti a fornire indicazioni teoriche – da intendere marxianamente come guide per la prassi – per restituire motivazioni alla lotta di classe, in un momento storico in cui l’offensiva del capitale sembra avere ridotto ai minimi termini le nostre capacità di resistenza. Se e in che misura ci sia riuscito lo giudicheranno i lettori. Aggiungo solo che l’insieme dei materiali pubblicati in queste quattro puntate ha le dimensioni di un saggio di media lunghezza, di cui potrebbe rappresentare la prima stesura, da rivedere e correggere nel caso decidessi di pubblicarne una versione cartacea, ma devo ancora capire se valga la pena di farlo .

Con questo post si conclude il mio commentario alla “Ontologia dell’essere sociale” di Gyorgy Lukacs, una delle opere più importanti, se non la più importante, che un filosofo marxista abbia scritto nel Novecento. Come ho chiarito nella prima puntata, non era mia intenzione, non essendo chi scrive un filosofo accademico, produrre un’analisi filologica, né tanto meno una esegesi accurata e completa, dell’ultimo fondamentale lavoro del grande pensatore ungherese. Il mio obiettivo, più modesto, ma forse più utile e interessante sul piano ideologico, era simile a quello del commentario ai “Quaderni dal carcere” di Gramsci che ho inserito in un mio recente libro (1), vale a dire estrarre dai quattro volumi della Ontologia i passaggi che ritengo più stimolanti per interpretare la realtà contemporanea, ma soprattutto più adatti a fornire indicazioni teoriche – da intendere marxianamente come guide per la prassi – per restituire motivazioni alla lotta di classe, in un momento storico in cui l’offensiva del capitale sembra avere ridotto ai minimi termini le nostre capacità di resistenza. Se e in che misura ci sia riuscito lo giudicheranno i lettori. Aggiungo solo che l’insieme dei materiali pubblicati in queste quattro puntate ha le dimensioni di un saggio di media lunghezza, di cui potrebbe rappresentare la prima stesura, da rivedere e correggere nel caso decidessi di pubblicarne una versione cartacea, ma devo ancora capire se valga la pena di farlo .

* * * *

5. Libertà, socialismo, utopia

Nella quarta sezione abbiamo esaminato la critica lukacsiana delle ideologie associate ad alcune sfere dell’essere sociale, come la religione e il diritto (che tuttavia, come si è visto, Lukacs non liquida come dimensioni ”illusorie”, prive di consistenza ontologica) .

- Details

- Hits: 1028

Il bisogno (in)interrotto di una vita in comune

Che importa chi parla?, rubrica anonima

di Anonim*

1. Che fare?

1. Che fare?

Sono mesi ormai che mi chiedo insistentemente “che fare” nel regime di ‘austerità’ sociale impostoci a partire dallo scorzo marzo. Affatto evitabile in tempi ordinari – la ‘normalità’ è appunto il momento in cui non ci si pone il problema: le cose vanno da sé – quella domanda mi balena sempre più ossessivamente in testa, costringendomi a ritornare sulle tracce della mia storia personale (o meglio, della mia vicenda generazionale) e a interrogarmi quindi anche sul senso politico delle mie scelte di vita più e meno recenti. Con crudele puntualità, le implicazioni non solo esistenziali ma anzitutto sociali e storiche delle nostre stesse esistenze vengono infatti sbalzate in primo piano proprio da situazioni di crisi, individuale o collettiva, ed è allora che le contraddizioni, reali o apparenti che siano, si fanno più sentire. È allora, inoltre, che siamo obbligati a superare tali contraddizioni, per sperimentare nel migliore dei casi soluzioni di vita impensate. È allora che l’urgenza di costruire una prassi innovativa e il dovere di formulare e condividere un discorso propositivo diventano impellenti. In vista perciò di uno scioglimento possibile della paralisi pragmatica che mi (e ci) affligge, mi sono rivolto, come è opportuno fare talvolta, a un classico del pensiero politico – nello specifico, del pensiero sociale libertario, trovandovi una risposta più immediata di quel che avrei sperato. Scrive infatti Colin Ward, in un passo memorabile del suo Anarchia come organizzazione:

- Details

- Hits: 4472

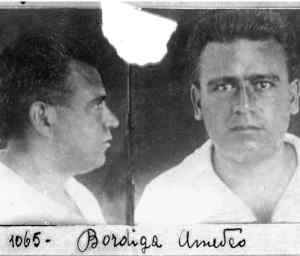

Amadeo Bordiga e la passione del comunismo

di Sandro Moiso

Pietro Basso, Amadeo Bordiga, una presentazione, Edizioni Punto Rosso, Milano 2021, pp. 158, 18 euro

Al contrario di quanto buona parte della cosiddetta Sinistra Comunista ha sperato per molto tempo, la catastrofe del socialismo reale e il declino e successiva scomparsa, inevitabili poiché collegati alla prima, dei partiti ex-stalinizzati del ‘900 non ha affatto contribuito a sollevare il velo di menzogne e distorsioni storico-politiche che ha ricoperto l’esperienza comunista, nei decenni intercorsi tra il 1926 e il 1989, grazie alla narrazione dei partiti e delle istituzioni che pensavano di essersi liberati di ogni serio avversario a “sinistra”.

Al contrario di quanto buona parte della cosiddetta Sinistra Comunista ha sperato per molto tempo, la catastrofe del socialismo reale e il declino e successiva scomparsa, inevitabili poiché collegati alla prima, dei partiti ex-stalinizzati del ‘900 non ha affatto contribuito a sollevare il velo di menzogne e distorsioni storico-politiche che ha ricoperto l’esperienza comunista, nei decenni intercorsi tra il 1926 e il 1989, grazie alla narrazione dei partiti e delle istituzioni che pensavano di essersi liberati di ogni serio avversario a “sinistra”.

Per questo motivo la figura di Amadeo Bordiga ha pagato due volte la sua irriducibile opposizione sia al capitalismo trionfante successivo alla seconda guerra imperialista e mondiale che al “marxismo” deviato e corrotto, spacciato come teoria della classe operaia, prodotto dagli stalinisti e dai loro successivi epigoni. Una figura, quella del primo segretario del Partito Comunista d’Italia fondato a Livorno nel 1921, rimossa per lunghi anni dalla storia dello stesso partito e mal riproposta, allo stesso tempo, dai suoi seguaci della seconda metà del ‘900 che alternativamente si sono dedicati alla riproposizione acritica, se non mitica, delle sue scelte e idee politiche oppure, in tempi più recenti, ad un autentico tiro al piccione nei suoi confronti, in una sorta di rivolta contro un padre con cui, troppo spesso, non si son fatti davvero i conti storicizzandone ruolo e personalità.

Motivo per cui giunge gradita, per chiunque non voglia vivere soltanto di miti e foscoliane illusioni oppure di menzogne, la presentazione di Bordiga proposta da Pietro Basso per le Edizioni Punto Rosso.

- Details

- Hits: 1474

Pandemia e biocapitalismo cognitivo

Luca Onesti intervista Andrea Fumagalli

[Pubblichiamo l’intervista di Luca Onesti ad Andrea Fumagalli uscita nel n. 4/2020 (pp. 159-166) della rivista. Il volume completo è consultabile qui]

Partiamo dalla crisi sanitaria attuale. È indicativo che in questi mesi le due regioni con il divario di ricchezza e di risorse forse più grande in Italia, la Lombardia e la Calabria, siano diventate i luoghi in cui le contraddizioni della gestione economica e politica del sistema sanitario si sono mostrate in maniera più drammatica. Qual è lo scenario a cui siamo di fronte a seguito della politica di tagli e di disinvestimento degli ultimi decenni in questo campo?

Partiamo dalla crisi sanitaria attuale. È indicativo che in questi mesi le due regioni con il divario di ricchezza e di risorse forse più grande in Italia, la Lombardia e la Calabria, siano diventate i luoghi in cui le contraddizioni della gestione economica e politica del sistema sanitario si sono mostrate in maniera più drammatica. Qual è lo scenario a cui siamo di fronte a seguito della politica di tagli e di disinvestimento degli ultimi decenni in questo campo?

Le due regioni presentano scenari molto diversi se non opposti. La Lombardia è la regione italiana che più ha privatizzato la sanità, in seguito a varie riforme, dopo che la sanità è stata regionalizzata. Tali riforme si sono mosse su due piani: concentrazione della sanità pubblica in grandi ospedali, con l’effetto di prolungare i tempi di attesa, ma anche di sfruttare le economie di scala per ridurre i costi, e via libera alle cliniche private per le visite specialistiche ad alta redditività. Il risultato è stato un peggioramento della qualità del servizio e lo smantellamento della sanità territoriale, con gli effetti distorti e critici che l’emergenza sanitaria ha evidenziato.

All’opposto, la Calabria è una delle regioni che ha maggiormente subito i tagli del finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale (circa 47 miliardi di euro negli ultimi 10 anni), senza che tale tagli venissero compensati da una crescita della sanità privata (come è avvenuto in Lombardia).

- Details

- Hits: 1187

Sorveglianza globale e metropoli pandemica.

Attualità e genealogia di un disastro

di Ottavio Marzocca*

L’articolo di O. Marzocca, Sorveglianza globale e metropoli pandemica. Attualità e genealogia di un disastro è stato originariamente pubblicato in Abitare il territorio al tempo del Covid, a cura di A. Marson e A. Tarpino, “Scienze del Territorio”, numero speciale, 2020, pp. 18-28

1. Attualità

1. Attualità

1.1 Un mondo zoonotico: la scoperta di ciò che si sapeva

Un punto di partenza molto utile per contestualizzare l’evento della pandemia di SARS-COV2 è certamente la definizione di Emerging Infectious Diseases con la quale gli esperti e le istituzioni sanitarie definiscono una gran parte delle patologie potenzialmente pandemiche della nostra epoca[1]. Questa definizione si riferisce alle malattie trasmissibili la cui diffusione da alcuni decenni va crescendo e fra le quali la World Health Organization (WHO) attualmente ritiene particolarmente pericolose, oltre la SARS-COV2: la febbre emorragica Crimea-Congo, le malattie da virus Ebola e Marburg, la febbre di Lassa, la MERS (Middle East Respiratory Syndrome), la SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), l’infezione da virus Nipah e da Henipavirus, le febbri Rift Valley e Zika. Un fatto degno di considerazione in proposito è che la stessa Organizzazione, nell’aggiornare periodicamente questo elenco, generalmente indica anche una malattia ancora sconosciuta, un ‘Disease X’; il che sta a significare che «una seria epidemia internazionale potrebbe essere causata da un patogeno del quale attualmente non si sa che possa provocare malattia nell’uomo»[2]. È una sorta di ‘Disease X’, infatti, quello che si è trasformato in pandemia nel 2020[3].

- Details

- Hits: 1008

Il virus atlantico

di Lanfranco Binni

Sul fronte occidentale niente di nuovo. L’uso politico della pandemia sta scatenando gli arcaici armamentari di un atlantismo per tutte le borse: la dichiarata “guerra al virus” (ma non alle sue cause naturali e sociali) sta accelerando processi di tradizionale confronto militare tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud. Le miserabili ragioni finanziarie e speculative della “guerra dei vaccini” sono nobilitate, nelle narrazioni al servizio delle multinazionali farmaceutiche, dalle loro implicazioni geopolitiche: i vaccini del “mondo libero” contro la peste dell’impero del male (la Cina, la Russia, Cuba, ecc.). In prima linea, ancora una volta, gli Stati Uniti d’America con il loro potente apparato industriale-militare capace di mobilitare schieramenti e alleanze, minacce e deterrenze, azioni di forza e intrighi internazionali. La nuova amministrazione Biden, impegnata a gestire un paese post-trumpiano profondamente diviso, ancora una volta cerca soluzioni esterne alle complesse difficoltà interne, economiche e politiche, liberando gli istinti animali di un capitalismo di mercato ossessionato dalla perdita della supremazia sul mondo minacciata dai successi economici e geopolitici delle complesse strategie del Partito comunista cinese. Il multilateralismo dichiarato dai democratici statunitensi nella campagna elettorale contro la trumpiana America first sta riassumendo i toni e la sostanza di un’aggressività unipolare da sostenere con determinazione nello scenario globale. I “vaccini della libertà” e i nuovi missili ipersonici sono branditi come strumenti intercambiabili con disinvoltura maccartista («meglio morti che rossi», minacce di rappresaglie a chi collabora con il “nemico”, campagne di mobilitazione e schieramento delle opinioni pubbliche).

Sul fronte occidentale niente di nuovo. L’uso politico della pandemia sta scatenando gli arcaici armamentari di un atlantismo per tutte le borse: la dichiarata “guerra al virus” (ma non alle sue cause naturali e sociali) sta accelerando processi di tradizionale confronto militare tra Occidente e Oriente, tra Nord e Sud. Le miserabili ragioni finanziarie e speculative della “guerra dei vaccini” sono nobilitate, nelle narrazioni al servizio delle multinazionali farmaceutiche, dalle loro implicazioni geopolitiche: i vaccini del “mondo libero” contro la peste dell’impero del male (la Cina, la Russia, Cuba, ecc.). In prima linea, ancora una volta, gli Stati Uniti d’America con il loro potente apparato industriale-militare capace di mobilitare schieramenti e alleanze, minacce e deterrenze, azioni di forza e intrighi internazionali. La nuova amministrazione Biden, impegnata a gestire un paese post-trumpiano profondamente diviso, ancora una volta cerca soluzioni esterne alle complesse difficoltà interne, economiche e politiche, liberando gli istinti animali di un capitalismo di mercato ossessionato dalla perdita della supremazia sul mondo minacciata dai successi economici e geopolitici delle complesse strategie del Partito comunista cinese. Il multilateralismo dichiarato dai democratici statunitensi nella campagna elettorale contro la trumpiana America first sta riassumendo i toni e la sostanza di un’aggressività unipolare da sostenere con determinazione nello scenario globale. I “vaccini della libertà” e i nuovi missili ipersonici sono branditi come strumenti intercambiabili con disinvoltura maccartista («meglio morti che rossi», minacce di rappresaglie a chi collabora con il “nemico”, campagne di mobilitazione e schieramento delle opinioni pubbliche).

- Details

- Hits: 1311

Il fantasma bifronte di Peròn

di Carlo Formenti

Nei miei ultimi libri (1) ho dedicato ampio spazio al tema del “socialismo del secolo XXI”, occupandomi delle cosiddette rivoluzioni bolivariane (termine appropriato soprattutto per quella venezuelana, quella ecuadoriana si autodefinisce revolución ciudadana e quella boliviana socialista tout court). In quelle pagine ho esaminato i motivi del fallimento delle sinistre tradizionali (sia socialdemocratiche che rivoluzionarie, queste ultime nelle loro molteplici varianti ideologiche: stalinisti, trotskisti, maoisti, ecc.) in contrappunto al successo dei populismi di sinistra capeggiati da leader come Chavez, Correa e Morales (successo oggi in discussione su tutti i fronti). Ho inoltre tentato di evidenziare le peculiarità del contesto socioeconomico e della composizione di classe ed etnica dei Paesi interessati, e di analizzare il dibattito teorico associato ai fenomeni politici in questione, con particolare attenzione alle teorie di Laclau sul populismo e al marxismo “eretico” di Linera.

Nei miei ultimi libri (1) ho dedicato ampio spazio al tema del “socialismo del secolo XXI”, occupandomi delle cosiddette rivoluzioni bolivariane (termine appropriato soprattutto per quella venezuelana, quella ecuadoriana si autodefinisce revolución ciudadana e quella boliviana socialista tout court). In quelle pagine ho esaminato i motivi del fallimento delle sinistre tradizionali (sia socialdemocratiche che rivoluzionarie, queste ultime nelle loro molteplici varianti ideologiche: stalinisti, trotskisti, maoisti, ecc.) in contrappunto al successo dei populismi di sinistra capeggiati da leader come Chavez, Correa e Morales (successo oggi in discussione su tutti i fronti). Ho inoltre tentato di evidenziare le peculiarità del contesto socioeconomico e della composizione di classe ed etnica dei Paesi interessati, e di analizzare il dibattito teorico associato ai fenomeni politici in questione, con particolare attenzione alle teorie di Laclau sul populismo e al marxismo “eretico” di Linera.

L’influenza che le esperienze appena citate hanno esercitato su movimenti come lo spagnolo Podemos, che ha tentato di “clonarle” nel contesto europeo (2), è all’origine del successo che le teorie del filosofo argentino Ernesto Laclau (3) hanno ottenuto negli ultimi anni, anche in casa nostra. Chi mi conosce sa che, pur apprezzando il contributo che questo autore ha dato alla comprensione di alcuni aspetti del fenomeno populista, non ho mai condiviso tale entusiasmo (soprattutto se associato alle tesi della sua amica e sodale, Chantal Mouffe, che, nei suoi ultimi lavori (4), ha “purgato” il discorso di Laclau delle sue implicazioni sovversive e antagoniste, e dalle influenze gramsciane che ne ispiravano il pensiero, unitamente alla filosofia strutturalista e post strutturalista).

- Details

- Hits: 4158

Draghi e il grande reset del capitalismo

di Domenico Moro

In una recente intervista Draghi si è definito un “socialista liberale”. A parte il fatto che non si capisce bene cosa sia un “socialista liberale”, che appare essere un ossimoro, Draghi non può essere definito socialista in alcun senso. Draghi è, comunque, una personalità importante nella storia degli ultimi trenta anni, durante i quali si è quasi sempre trovato in posizioni centrali nei momenti di svolta. Se volessimo definirlo potremmo dire che è “un agente strategico del capitale”, perché ha sempre operato in base alle esigenze generali dell’accumulazione capitalistica. In particolare, Draghi è interno alle logiche del capitale multinazionale atlantico e europeo. Del resto, è stato per molti anni ospite fisso delle riunioni del Gruppo Bilderberg, un think tank che riunisce annualmente alcuni tra i capitalisti e i politici più influenti delle due sponde dell’Atlantico, i Paesi dell’Europa occidentale e gli Stati Uniti. Come ha recentemente ricordato nella sua autobiografia Franco Bernabè, per anni membro del comitato direttivo del Bilderberg e già amministratore delegato di Eni e Telecom Italia, Draghi svolse negli anni ’90 un ruolo decisivo, come direttore generale del Tesoro, nella privatizzazione di una parte notevole delle imprese di Stato. Dopo la sua permanenza al Tesoro, Draghi ha ricoperto ruoli centrali nel mondo della finanza internazionale. È stato prima dirigente della sede europea e poi membro dell’esecutivo della statunitense Goldman Sachs, una delle maggiori banche d’affari del mondo, nei primi anni 2000. Successivamente ha ricoperto il ruolo di governatore della Banca d’Italia in un momento delicato, dopo le dimissioni di Fazio, favorendo i processi di concentrazione bancaria a livello nazionale.

In una recente intervista Draghi si è definito un “socialista liberale”. A parte il fatto che non si capisce bene cosa sia un “socialista liberale”, che appare essere un ossimoro, Draghi non può essere definito socialista in alcun senso. Draghi è, comunque, una personalità importante nella storia degli ultimi trenta anni, durante i quali si è quasi sempre trovato in posizioni centrali nei momenti di svolta. Se volessimo definirlo potremmo dire che è “un agente strategico del capitale”, perché ha sempre operato in base alle esigenze generali dell’accumulazione capitalistica. In particolare, Draghi è interno alle logiche del capitale multinazionale atlantico e europeo. Del resto, è stato per molti anni ospite fisso delle riunioni del Gruppo Bilderberg, un think tank che riunisce annualmente alcuni tra i capitalisti e i politici più influenti delle due sponde dell’Atlantico, i Paesi dell’Europa occidentale e gli Stati Uniti. Come ha recentemente ricordato nella sua autobiografia Franco Bernabè, per anni membro del comitato direttivo del Bilderberg e già amministratore delegato di Eni e Telecom Italia, Draghi svolse negli anni ’90 un ruolo decisivo, come direttore generale del Tesoro, nella privatizzazione di una parte notevole delle imprese di Stato. Dopo la sua permanenza al Tesoro, Draghi ha ricoperto ruoli centrali nel mondo della finanza internazionale. È stato prima dirigente della sede europea e poi membro dell’esecutivo della statunitense Goldman Sachs, una delle maggiori banche d’affari del mondo, nei primi anni 2000. Successivamente ha ricoperto il ruolo di governatore della Banca d’Italia in un momento delicato, dopo le dimissioni di Fazio, favorendo i processi di concentrazione bancaria a livello nazionale.

- Details

- Hits: 1014

Gli operai si organizzano in partito

A cento anni dalla nascita del PCd’I

di Cristina Quintavalla

“Gli operai della Fiat sono ritornati al lavoro. Tradimento? Rinnegamento delle idealità rivoluzionarie? Gli operai della Fiat sono uomini in carne ed ossa. Hanno resistito per un mese. Sapevano di lottare e di resistere non solo per sé, non solo per la restante massa operaia torinese, ma per tutta la classe operaia italiana. Hanno resistito per un mese. Erano estenuati fisicamente perchè da molte settimane e da molti mesi i loro salari erano stati ridotti e non erano più sufficienti al sostentamento famigliare, eppure hanno resistito per un mese[…] sapevano che ormai alla classe operaia erano stati tagliati i tendini, sapevano di essere condannati alla sconfitta, eppure hanno resistito per un mese. Non c’è vergogna nella sconfitta degli operai della Fiat.”[1]

“Gli operai della Fiat sono ritornati al lavoro. Tradimento? Rinnegamento delle idealità rivoluzionarie? Gli operai della Fiat sono uomini in carne ed ossa. Hanno resistito per un mese. Sapevano di lottare e di resistere non solo per sé, non solo per la restante massa operaia torinese, ma per tutta la classe operaia italiana. Hanno resistito per un mese. Erano estenuati fisicamente perchè da molte settimane e da molti mesi i loro salari erano stati ridotti e non erano più sufficienti al sostentamento famigliare, eppure hanno resistito per un mese[…] sapevano che ormai alla classe operaia erano stati tagliati i tendini, sapevano di essere condannati alla sconfitta, eppure hanno resistito per un mese. Non c’è vergogna nella sconfitta degli operai della Fiat.”[1]

Questo articolo de L’Ordine nuovo fa riferimento alla cocente sconfitta subita dai lavoratori della Fiat dopo l’estrema lotta ingaggiata all’annuncio da parte della dirigenza dell’azienda e di altre fabbriche di Torino di voler licenziare migliaia di operai.

In particolare il 16 marzo 1921 la Fiat, in crisi, come altre aziende costrette a riconvertire la produzione da bellica in civile, comunicò la volontà di licenziare 1500 operai e di ridurre l’orario di lavoro agli altri.

Alle proteste operaie Agnelli contrappose la serrata e fece presidiare le officine dall’esercito.

Il 6 maggio, dopo una lunga resistenza, gli operai, quelli non licenziati, furono richiamati al lavoro uno ad uno, su chiamata individuale. [2] Col capo chino, a testa bassa, sconfitti, umiliati rientrarono nei loro stabilimenti dove pochi mesi prima avevano innalzato le bandiere rosse sulle ciminiere.

- Details

- Hits: 1508

Antivirali: fondamentali nella prossima fase della pandemia

di Michele Di Mascio

I farmaci antivirali potrebbero essere uno strumento fondamentale per affrontare la prossima fase della pandemia, quella che sarà caratterizzata dall’emersione di nuove varianti virali. Gli antivirali ad ampio spettro, come il molnupiravir, sono stati identificati quando i virologi dei coronavirus hanno compreso che il gene della polimerasi, la macchina fotocopiatrice del virus, risulta molto conservato nel processo di speciazione dei virus a RNA. La pressione immunitaria agisce, infatti, soprattutto sul gene della proteina spike virale, il target dei vaccini, mentre nessuna pressione dovrebbe agire sul gene della polimerasi virale. In più gli antivirali perdono di efficacia quando somministrati troppo tardi dopo l’infezione e dunque potrebbero essere particolarmente utili per le persone “consapevoli” di essere state esposte al virus. Questo è quello che avviene per i contagi domestici, che sono un driver importante dell’epidemia di COVID-19.

I farmaci antivirali potrebbero essere uno strumento fondamentale per affrontare la prossima fase della pandemia, quella che sarà caratterizzata dall’emersione di nuove varianti virali. Gli antivirali ad ampio spettro, come il molnupiravir, sono stati identificati quando i virologi dei coronavirus hanno compreso che il gene della polimerasi, la macchina fotocopiatrice del virus, risulta molto conservato nel processo di speciazione dei virus a RNA. La pressione immunitaria agisce, infatti, soprattutto sul gene della proteina spike virale, il target dei vaccini, mentre nessuna pressione dovrebbe agire sul gene della polimerasi virale. In più gli antivirali perdono di efficacia quando somministrati troppo tardi dopo l’infezione e dunque potrebbero essere particolarmente utili per le persone “consapevoli” di essere state esposte al virus. Questo è quello che avviene per i contagi domestici, che sono un driver importante dell’epidemia di COVID-19.

In molti paesi, il decorso dell’epidemia da SARS-CoV-2 conferma nella sostanza le previsioni formulate dal gruppo di epidemiologi della University of Hong Kong coordinato da Joseph Wu, in un articolo pubblicato su Lancet già alla fine del mese di gennaio 2020: senza distanziamento sociale e mascherine, si sarebbe infettato più del 50% della popolazione in pochi mesi. Durante l'anno trascorso, diverse varianti virali, più veloci a diffondersi e, purtroppo, più letali, hanno in parte sostituito il ceppo originario di Wuhan. In più, stanno mettendo alla prova i vaccini sviluppati finora.

- Details

- Hits: 2313

L’incidente di Suez e la fabbrica del mondo

Paolo Perulli intervista Sergio Bologna

La conclusione della crisi di Suez con la ripresa dei flussi marittimi non significa necessariamente il ritorno al business as usual, come si affrettano a cantare gli osservatori economici mondiali. Come nelle crisi finanziarie e in quelle ecologiche e pandemiche, si è trattato di un preciso segnale di fallimento del mercato e del necessario ripensamento del modello di trasporti mondiali delle merci sin qui invalso (gigantismo navale, importazione dall’Asia di gran parte dei prodotti, anche quelli essenziali e strategici, perdita di capacità produttiva dei sistemi locali in agricoltura e nell’industria, danni all’ambiente e inquinamento) i cui costi ambientali, sociali ed economici sono crescenti.

La conclusione della crisi di Suez con la ripresa dei flussi marittimi non significa necessariamente il ritorno al business as usual, come si affrettano a cantare gli osservatori economici mondiali. Come nelle crisi finanziarie e in quelle ecologiche e pandemiche, si è trattato di un preciso segnale di fallimento del mercato e del necessario ripensamento del modello di trasporti mondiali delle merci sin qui invalso (gigantismo navale, importazione dall’Asia di gran parte dei prodotti, anche quelli essenziali e strategici, perdita di capacità produttiva dei sistemi locali in agricoltura e nell’industria, danni all’ambiente e inquinamento) i cui costi ambientali, sociali ed economici sono crescenti.

Sulla crisi del trasporto marittimo mondiale di questi giorni abbiamo intervistato Sergio Bologna (Trieste 1937), storico, germanista, traduttore di L’anima e le forme di G. Lukács, studioso del nuovo lavoro autonomo, e uno dei maggiori esperti italiani di logistica e trasporti marittimi che su questi temi ha scritto Le multinazionali del mare (2010).

* * * *

1. La crisi delle forniture mondiali di merci causata dall’incidente occorso alla Ever Given è un episodio eclatante: è un fatto isolato, o mette in luce una criticità nel sistema mondiale della logistica marittima? Quali sono i costi ambientali, oltre che economici e sociali, dell’attuale sistema? Chi sono i vincitori e chi sono i perdenti?

È necessario iniziare dalla situazione che si era determinata dopo la crisi del 2008/9. Sorsero allora i primi dubbi sul modello della globalizzazione, non tanto sui processi di delocalizzazione quanto sulla sostenibilità delle catene di fornitura (le supply chain).

Page 192 of 609