Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2276

Analisi di una sconfitta

di Alessio Giacometti*

Il fallimento del comunismo in Italia in un dialogo inedito tra Pietro Ingrao e lo scrittore Ferdinando Camon

Quando nel 1991 il PCI rinuncia a ogni legame con le sue origini sovietico-marxiste e cambia nome, i telegiornali di tutto il mondo trasmettono l’immagine di Pietro Ingrao in lacrime, il volto coperto con una mano. In quel pianto si consumava il residuo ideologico del più forte partito comunista d’Occidente. È allora che Ferdinando Camon, scrittore cattolico e contadino, decide di incontrarlo. Ingrao accetta il confronto, come peraltro aveva già fatto nel 1990, quando nel resoconto autobiografico Le cose impossibili prova a dirimere quell’ “intreccio di vicenda personale, di confronto di idee, di riflessione storica” che era stato per lui il comunismo.

Quando nel 1991 il PCI rinuncia a ogni legame con le sue origini sovietico-marxiste e cambia nome, i telegiornali di tutto il mondo trasmettono l’immagine di Pietro Ingrao in lacrime, il volto coperto con una mano. In quel pianto si consumava il residuo ideologico del più forte partito comunista d’Occidente. È allora che Ferdinando Camon, scrittore cattolico e contadino, decide di incontrarlo. Ingrao accetta il confronto, come peraltro aveva già fatto nel 1990, quando nel resoconto autobiografico Le cose impossibili prova a dirimere quell’ “intreccio di vicenda personale, di confronto di idee, di riflessione storica” che era stato per lui il comunismo.

Tra il dicembre del 1993 e il maggio del 1994 i due si scambiano otto lettere e si incontrano per tre volte nella villa romana di Ingrao, in via Ugo Balzani, a ridosso della borgata di Pietralta. Questo scontro ha un peso: le domande di Camon sono impetuose, serrate, assillanti. Da un incontro all’altro Ingrao ha dei ripensamenti, il numero di note alle trascrizioni che gli arrivano da Padova scema rapidamente. Al termine degli incontri, l’insoddisfazione lo spinge addirittura a chiedere che quei dattiloscritti non vengano pubblicati. Camon resta sgomento, ma decide di accontentarlo.

Passa un quarto di secolo, Ingrao muore centenario nel 2015 e Alberto Olivetti, amministratore dell’archivio eponimo alla Fondazione Centro di studi e iniziative per la Riforma dello Stato, ritrova quei carteggi ancora inediti nel faldone B 42. Scrive subito a Camon e ottiene l’assenso a pubblicarli in un libriccino essenziale, Tentativo di dialogo sul comunismo (Ediesse, 2019), offerto oggi “alla comprensione e alla sofferenza di chi vuol condividerlo”.

Liberare l’animale

“Lei parla di ‘morte’ definitiva”, accusa Ingrao già nel primo incontro, “e vuol ragionare su questa morte: il nostro discorso sarebbe [così] un’epigrafe”. Meglio parlare di “crisi”, che è una morte passeggera, uno sfogo cutaneo sulla pelle della storia.

- Details

- Hits: 2326

Euro al capolinea?

Sul libro di Bellofiore, Garibaldo e Mortágua

di Michele Nobile

È necessario uscire dall’euro? Potrebbe essere questa, se non la panacea per i problemi sociali italiani, almeno la condizione necessaria per iniziare a invertire l’orientamento antipopolare della politica economica e sociale? È questo un obiettivo per cui devono battersi lavoratrici e lavoratori, giovani e pensionati in Europa?

È necessario uscire dall’euro? Potrebbe essere questa, se non la panacea per i problemi sociali italiani, almeno la condizione necessaria per iniziare a invertire l’orientamento antipopolare della politica economica e sociale? È questo un obiettivo per cui devono battersi lavoratrici e lavoratori, giovani e pensionati in Europa?

Se si vuole approfondire la questione è utilissimo il libro Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea, Di Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo e Mariana Mortágua (Rosenberg & Sellier, Torino 2019), strutturato in due lunghi saggi e due appendici. È convinzione degli autori che

«l’euro faccia parte di una strategia più ampia - condivisa dalle élite economiche e finanziarie nazionali - di riorganizzare i capitali singoli e di comprimere i diritti della classe lavoratrice, attraverso l’accelerazione della liberalizzazione fianziaria e la maggiore esposizione delle economie nazionali alla concorrenza internazionale» (p. 81).

E tuttavia, pensare di por fine al cosiddetto neoliberismo uscendo dall’euro è un’illusione. Il libro spiega bene perché sia sbagliato il presupposto economico alla base di questa idea e perché, per cambiare la direzione prevalente delle politiche economiche e sociali, una strategia politica realistica debba avere una dimensione internazionale. Di seguito ne espongo le tesi principali, con qualche mia considerazione; le conclusioni politiche dell’ultima sezione sono mia unica responsabilità personale.

Uscire o no dall’euro è in realtà un dilemma falso e fuorviante, quando si considerino il livello d’integrazione dei capitalismi europei, le ragioni di fondo della cosiddetta crisi del «debito sovrano» e la dimensione dei problemi strutturali su scala continentale. La risposta di Bellofiore, Garibaldo e Mortágua a questi ultimi è che

«Essi resuscitano il conflitto sul “come”, “quanto” e “per chi” produrre, che furono al centro delle lotte del mondo del lavoro negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. A esse deve rispondere una politica di socializzazione dell’economia (socializzazione dell’investimento, socializzazione dell’occupazione, socializzazione della banca) e di “buoni” disavanzi statali, “programmati” e mirati alla produzione di valori d’uso sociale per il tramite di un intervento sulla composizione della produzione e di occupazione diretta dello Stato, un vero e proprio “piano del lavoro”» (p. 86).

- Details

- Hits: 2476

Come ho imparato a non preoccuparmi dei minibot

di Massimo D'Antoni

È chiaro che la proposta dei minibot, che larga eco ha avuto in tutto il continente, ha a che vedere con la questione della posizione dell’Italia nell’euro, ma per affrontare il tema cerchiamo innanzi tutto di capire di che si tratta dal punto di vista economico e della finanza pubblica, perché non sempre le opinioni di commentatori più o meno esperti sono state precise e complete a riguardo. Ricapitoliamo dunque. Tra i crediti che i privati possono vantare verso la Pubblica Amministrazione figurano anche i cosiddetti crediti commerciali, che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati, e spesso effettuati con molto ritardo, per prestazioni e fornitura allo Stato o (specialmente) agli Enti locali. Per la P.A. sono passività, cioè debiti, e il loro ammontare, non facile da determinare, è stimato tra i 50 e i 60 miliardi. La necessità di ridurre l’ammontare di tali debiti è riconducibile sia al rispetto della normativa comunitaria (l’Italia è stata deferita dalla Commissione alla Corte di giustizia della UE per i suoi ritardi sistematici), sia al fatto che pagamenti più regolari avrebbero effetti positivi sull’attività economica e sull’occupazione.

È chiaro che la proposta dei minibot, che larga eco ha avuto in tutto il continente, ha a che vedere con la questione della posizione dell’Italia nell’euro, ma per affrontare il tema cerchiamo innanzi tutto di capire di che si tratta dal punto di vista economico e della finanza pubblica, perché non sempre le opinioni di commentatori più o meno esperti sono state precise e complete a riguardo. Ricapitoliamo dunque. Tra i crediti che i privati possono vantare verso la Pubblica Amministrazione figurano anche i cosiddetti crediti commerciali, che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati, e spesso effettuati con molto ritardo, per prestazioni e fornitura allo Stato o (specialmente) agli Enti locali. Per la P.A. sono passività, cioè debiti, e il loro ammontare, non facile da determinare, è stimato tra i 50 e i 60 miliardi. La necessità di ridurre l’ammontare di tali debiti è riconducibile sia al rispetto della normativa comunitaria (l’Italia è stata deferita dalla Commissione alla Corte di giustizia della UE per i suoi ritardi sistematici), sia al fatto che pagamenti più regolari avrebbero effetti positivi sull’attività economica e sull’occupazione.

Partiamo dalla mozione approvata in Parlamento la scorsa settimana.Essa impegna il governo ad accelerare i pagamenti, prevedendo modalità quali la compensazione tra debiti e crediti nonché, qui il punto che ha suscitato tanto scalpore, “attraverso strumenti quali titoli di Stato di piccolo taglio”.

Potremmo descrivere l’idea nel seguente modo: invece di reperire le risorse necessarie sui mercati finanziari con l’emissione di titoli, i titoli verrebbero offerti direttamente ai creditori, su base volontaria (la “base volontaria” non è specificata nella mozione ma è stata ribadita più volta in sede di dibattito precedente il voto). Il creditore potrebbe accettare il titolo, in alternativa all’attesa del pagamento, perché disporrebbe di uno strumento più facilmente liquidabile, presso una banca o sul mercato finanziario.

La prima obiezione sollevata a questa soluzione è che essa determinerebbe un aumento del debito pubblico. È bene chiarire dunque alcuni aspetti della questione dal punto di vista della finanza pubblica. I crediti commerciali sono l’effetto di spese già impegnate dalla pubblica amministrazione, e quindi già contabilizzate in bilancio (e quindi già conteggiate ai fini del deficit di bilancio), ma per le quali le risorse di cassa necessarie alla liquidazione non sono state ancora reperite.

- Details

- Hits: 2213

Un contributo al primo Congresso Nazionale di Risorgimento Socialista

di Norberto Fragiacomo

Riceviamo e volenteiri pubblichiamo:

Riceviamo e volenteiri pubblichiamo:

ORDINE DEL GIORNO

In occasione di questo primo, agognato congresso di Risorgimento Socialista ci è sembrato doveroso redigere un contributo che, per essere funzionale al dibattito assembleare, non può non sfiorare le due questioni al momento cruciali: quella politica e quella organizzativa.

Iniziamo ovviamente dalla prima. La decisione, presa “al volo” un anno e mezzo fa, di aderire a Potere al Popolo è stata per noi una scelta obbligata, dettata dall’emergenza, ma non grettamente opportunistica – e lo scorrere del tempo le sta rendendo giustizia. Malgrado la batosta rimediata il 4 marzo 2018, del resto propiziata dall’oscuramento mediatico, e l’assenza della lista alle elezioni europee di maggio PaP si sta rivelando un soggetto politico dinamico e abbastanza promettente: un caso più unico che raro nel panorama asfittico della sinistra (pseudo)antagonista italiana dove – Partito Comunista di Marco Rizzo ed alleanza “sovranista” in gestazione a parte – si seguita a recitare un copione datato che pochi contatti ha oramai con l’attualità e le esigenze di quello che dovrebbe essere l’elettorato di riferimento. L’abbandono del progetto da parte di forze come il PRC, capaci di rinnegare il sistema liberalcapitalista solamente a (vane) parole, costituisce in fondo un elemento positivo, poiché lo affranca da pastoie che, a breve-medio termine, lo avrebbero reso l’ennesimo, autoreferenziale aborto politico. Il fatto che i media sistemici stigmatizzino con PaP l’emergere di un “populismo di sinistra” significa che molte questioni sono state poste nella maniera corretta: alludo alla posizione nei confronti della moneta unica e dell’Unione Europea, riconosciuta come irriformabile perché creata per fare ciò che sta puntualmente facendo, ma più in generale alle proposte in materia economica e sociale, che si discostano nettamente dai format di marca neoliberista adottati senza manco adattamenti di facciata da movimenti che, pur richiamandosi a una gloriosa tradizione, l’hanno svuotata e capovolta nella pratica di governo (e persino di opposizione: si pensi alle squallide intemerate da destra contro il c.d. Decreto Dignità e il DDL Spazzacorrotti).

- Details

- Hits: 1784

Undici tesi sul sistema di manipolazione mediatica

La scomparsa del giornalismo in Italia

di Alceste De Ambris

Un pregevole studio sul sistema mediatico del nostro collaboratore Alceste De Ambris. Abbiamo preferito non spezzarlo in due parti affinché il lettore interessato non perda il filo del suo discorso

“Pensa a uomini chiusi in una specie di caverna sotterranea, che abbia l'ingresso aperto alla luce per tutta la lunghezza dell'antro; essi vi stanno fin da bambini incatenati alle gambe e al collo, così da restare immobili e guardare solo in avanti, non potendo ruotare il capo per via della catena. Dietro di loro, alta e lontana, brilla la luce di un fuoco, e tra il fuoco e i prigionieri corre una strada in salita, lungo la quale immagina che sia stato costruito un muricciolo, come i paraventi sopra i quali i burattinai, celati al pubblico, mettono in scena i loro spettacoli” (Platone, Repubblica, VII)

“Pensa a uomini chiusi in una specie di caverna sotterranea, che abbia l'ingresso aperto alla luce per tutta la lunghezza dell'antro; essi vi stanno fin da bambini incatenati alle gambe e al collo, così da restare immobili e guardare solo in avanti, non potendo ruotare il capo per via della catena. Dietro di loro, alta e lontana, brilla la luce di un fuoco, e tra il fuoco e i prigionieri corre una strada in salita, lungo la quale immagina che sia stato costruito un muricciolo, come i paraventi sopra i quali i burattinai, celati al pubblico, mettono in scena i loro spettacoli” (Platone, Repubblica, VII)

I - C'era una volta

Un altro lutto funesta il nostro Paese, dopo che altre tipiche istituzioni di un certo modello sociale (l’economia mista, i diritti dei lavoratori, la democrazia sostanziale...) erano venute meno. Tutto si tiene.

L’arresto di Julian Assange, colpevole di aver svelato i segreti del Potere (ossia di aver svolto il compito di ogni giornalista coraggioso), accolto dall’indifferenza o addirittura dal consenso dell’intera stampa, segna simbolicamente la morte in Italia del giornalismo come professione.

È difficile stabilire esattamente la data del decesso. La televisione non è mai stata libera, e di radio libere ne sono sopravvissute poche. Il nostro requiem è dedicato alla carta stampata. In Italia l’impressione è che fino agli anni Novanta vigeva ancora una certo pluralismo di stampa, (quasi) tutte le posizioni erano rappresentate. Un cittadino volenteroso, recandosi in edicola ed acquistando tutti i giornali, poteva farsi un'idea dei fatti accaduti nel mondo, e soprattutto delle diverse interpretazioni. Poi l’omologazione si è imposta progressivamente, come se fosse entrata in vigore una legge censoria “occulta”; fino ad arrivare alla situazione attuale in cui tutti i quotidiani (sopravvissuti alla crisi), sia nazionali che locali, sono allineati sull’orientamento generale, che potremmo definire “conservatore” (nel senso di conservazione dello status quo e dei rapporti di forza economica).

Per fare un imbarazzante confronto, immaginiamo di tornare indietro all’inizio del secolo scorso; in circolazione troveremmo pubblicazioni di tutti gli orientamenti: monarchici, repubblicani, liberali, democratici, cattolici, anticlericali, nazionalisti, socialisti riformisti e rivoluzionari, anarchici ecc.

II - Del pensiero unico

Secondo la concezione liberale, la libertà di stampa e di espressione garantisce il pluralismo delle idee all’interno della società; una stampa indipendente fornisce un’informazione diversificata e quindi completa; inoltre la necessità di conservare il prestigio e l’etica professionale spingono i giornalisti a fornire notizie oggettive e verificate.

- Details

- Hits: 2717

Europeisti no, realisti sì

Risposta ai critici

di Sergio Cesaratto

Indossato l'elmetto per le bombe che pioveranno, ecco una risposta più articolata alle critiche all'intervista al sussidiario.net

Un mia recente intervista ha fatto sollevare più di un sopracciglio ai miei amici, per metterla all’inglese. Uno di questi, che ringrazio, mi ha dedicato addirittura un editoriale su Sollevazione (luogo appropriato per la detta espressione facciale). Leonardo Mazzei riassume quanto dico in quattro punti:

Un mia recente intervista ha fatto sollevare più di un sopracciglio ai miei amici, per metterla all’inglese. Uno di questi, che ringrazio, mi ha dedicato addirittura un editoriale su Sollevazione (luogo appropriato per la detta espressione facciale). Leonardo Mazzei riassume quanto dico in quattro punti:

1) «i parametri di Maastricht hanno perfettamente senso».

2) “alla lettera UE bisogna dare «una risposta ragionevole con proposte ragionevoli e non sgangherate, come sbattere i pugni sul tavolo o minacciare di ribaltare i trattati»”.

3) un “invito al governo italiano affinché lavori al seguente compromesso: «L’Europa dovrebbe aiutarci ad abbassare drasticamente i tassi d’interesse sui nostri titoli pubblici e l’Italia impegnarsi, firmando un memorandum, a una stabilizzazione, non riduzione, del rapporto debito/Pil».

4) “lo strumento "per cambiare l'Europa", ... per Cesaratto è l'aumento progressivo del "bilancio federale", obiettivo da raggiungere anche alleandosi con Macron”.

Forse è bene ricontestualizzare certe affermazioni che, come le mette Mazzei, mi farebbero preoccupare di me stesso.

1. L’analisi economica delle unioni monetarie

Sono sempre stato sospettoso dell’attacco semplicistico ai “parametri di Maastricht”. Facciamo un passo indietro. Le unioni monetarie si dividono in sostenibili (o complete) ovvero insostenibili (o incomplete).

Sono sostenibili le unioni monetarie che: a) sono fra paesi abbastanza omogenei da avere bilance commerciali fra loro in equilibrio (non importa che siano in equilibrio quelle verso l’esterno dell’unione, questa può sempre svalutare la propria divisa per aggiustare il disavanzo esterno); o che b) sebbene non completamente omogenei economicamente, sono sufficientemente omogenei politicamente per cui si dotano di meccanismi compensativi degli squilibri che l’unione monetaria può portare. Gli Stati Uniti sono una via di mezzo fra i casi a) e b).

- Details

- Hits: 1255

Algeria e Sudan a colori?

di Fulvio Grimaldi

Le cantonate degli utili idioti, le manovre degli amici del giaguaro

Sinistre burlesque e media a disposizione

Sinistre burlesque e media a disposizione

Con tutti i tumulti, le sollevazioni, i casini che succedono in giro per il mondo, dal Sudan all’Algeria, da Haiti al Kazakistan, da Hong Kong all’Albania e in decine di altri posti, diventa sempre più difficile non prendere cantonate nelle analisi e distinguere il piombo dall’oro. Qualche criterio è relativamente affidabile. Quando il cattolico unanimismo destre in ghingheri e pseudo-sinistre in putrefazione sostiene un movimento di contestazione al governo ci sono buone ragioni per ritenerlo “rivoluzione colorata” mirante alregime change in un paese che non si allinea a ordini e strategie imperiali e globali. Quando il paese in questione si colloca storicamente fuori dal contesto Nato, nelle sue espressioni euro-atlantica, latinoamericana, araba, africana, c’è di nuovo motivo per giungere alla medesima conclusione, viste le pratiche sovversive impiegate dal consorzio anglosassone nel corso dei secoli in casi di non ottemperanza ai suoi interessi e diktat. Infine, e stavolta probanti, sono le caratteristiche formali, iconografiche, sociali, sloganistiche, tecniche, organizzative, di protagonisti e di contenuti, di sostegno esterno, come pedissequamente si ripetono di movimento in movimento, a partire dagli esordi in Serbia con Otpor, la Ong di tutte le Ong.

Le mie rivoluzioni colorate

Personalmente mi pregio di aver avuto qualche esperienza diretta di classica “rivoluzione colorata” gestita da un mix di ingenui, disperati, rivoluzionari della pippa e grandissimi figli di buona donna, formati, istruiti, equipaggiati e finanziati come si deve e elevati nell’olimpo dei contestatori democratici dalle presstitute dei media, con più accanimento addirittura da quelli della pseudo sinistra. Senza quelle ai colorati verrebbe a mancare la maschera d’ossigeno. Da Belgrado a Caracas, da Tripoli a Damasco ho visto attuare, in assoluta analogia, gli insegnamenti del padre di queste sollevazioni dette pacifiche, Gene Sharp, esordiente a Tien An Men, e del suo strumento prediletto: Otpor.

- Details

- Hits: 2260

Quei pregiudizi sul debito

di Claudio Conti

Per una volta ci perdonerete. Vi proponiamo l’editoriale di Guido Salerno Aletta su Milano Finanza praticamente senza ulteriori commenti e riflessioni.

Per una volta ci perdonerete. Vi proponiamo l’editoriale di Guido Salerno Aletta su Milano Finanza praticamente senza ulteriori commenti e riflessioni.

Viene qui smontata, tecnicamente, la narrazione sulle cause strutturali del debito pubblico eccessivo dell’Italia, alla vigilia dell’apertura della procedura di infrazione. Si tratta di una prima assoluta, e come tale destinata a fare scuola e giurisprudenza europea. Così com’è stato per la “tutela della Troika” sulla Grecia, con Tsipras alla guida.

Qui c’è un governo di destra, ma lo schema contro le ambizioni di “cambiamento” si applica lo stesso. Per recuperare – come con Tsipras – c’è sempre tempo…

Come per la Grecia, probabilmente “dopo” ci chiederanno scusa per avere esagerato. Ma è il principio “puniscine uno per educarne 26” (gli altri membri dell’Unione Europea): a chi tocca non s’ingrugna…

L’analisi tecnica aiuta a individuare la ragione politica dietro decisioni e giustificazioni che vengono presentate come “scientifiche”, come dati oggettivi e ricette (“buone pratiche”) per cui non esisterebbe alternativa. E invece proprio l’analisi tecnica mostra e dimostra che di “oggettivo”, nei trattati europei e nella governance attuale, non c’è neanche l’odore.

La ragione politica, però, non sta in un presunto “odio per l’Italia”. Anzi, è dettata da fin troppo amore. Non per il paese o la sua popolazione, ma per le sue ricchezze, il suo know how, il patrimonio immobiliare ed il risparmio.

Risorse calcolate in oltre 9.000 miliardi di euro, quote di mercato globale più complicate da calcolare ma comunque ancora rilevanti, marchi e merci che si vendono ad occhi chiusi, ecc; ma che fanno gola a un sistema finanziario con l’acqua alla gola (basti guardare la tecnicamente fallita Deutsche Bank che si è appropriata di 20 tonnellate di oro venezuelano) e a multinazionali manifatturiere arretrate sul piano tecnologico e in difficoltà estrema nella “competizione” che si è aperta tra Stati Uniti, Cina e altri grandi attori.

- Details

- Hits: 2376

L’euro e il capitalismo europeo

di Csepel

Osservazioni su Bellofiore, Garibaldo e Mortagua, Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea

Negli ultimi anni si sono succeduti testi che analizzano, da una prospettiva più o meno eterodossa, la parabola dell’euro 1. Anche questo testo interviene nel dibattito che si sviluppa a sinistra sul futuro della moneta unica. Il tema di fondo è che per capire l’euro bisogna analizzare la ricomposizione del tessuto produttivo europeo, innanzitutto tedesco, a partire dalla caduta del muro di Berlino. Nato nel mondo della guerra fredda, il progetto di unificazione europea risorge, soprattutto per impulso francese, con lo scopo di controllare l’ormai straripante potenza tedesca. In cambio di una banca centrale unica (comunque plasmata sulla Bundesbank) la Germania pretende vincoli sulla situazione dei conti pubblici dei futuri paesi dell’Unione. Da qui il Trattato di Maastricht e tutto il resto, sino al Fiscal Compact. La politica economica condotta dal grande capitale tedesco dagli anni ‘80 in poi è stata coerentemente orientata a riorganizzare la produzione su scala europea, riprendendosi il cortile di casa (Ungheria, Polonia, ecc.) in cui esternalizzare le produzioni a minor valore aggiunto, affiancandolo alle aree già prima fortemente integr ate nella filiera produttiva tedesca, come il Veneto o l’Austria. La moneta unica va studiata all’interno di questo quadro di cui costituisce una tessera importante ma non esclusiva. Lo dimostra il fatto che buona parte dell’est europeo, colonia tedesca, non ha nemmeno l’euro anche se fa parte dell’UE. Ridurre dunque il tema dell’uscita dall’Eurozona alla possibilità di svalutare è sicur amente futile.

Negli ultimi anni si sono succeduti testi che analizzano, da una prospettiva più o meno eterodossa, la parabola dell’euro 1. Anche questo testo interviene nel dibattito che si sviluppa a sinistra sul futuro della moneta unica. Il tema di fondo è che per capire l’euro bisogna analizzare la ricomposizione del tessuto produttivo europeo, innanzitutto tedesco, a partire dalla caduta del muro di Berlino. Nato nel mondo della guerra fredda, il progetto di unificazione europea risorge, soprattutto per impulso francese, con lo scopo di controllare l’ormai straripante potenza tedesca. In cambio di una banca centrale unica (comunque plasmata sulla Bundesbank) la Germania pretende vincoli sulla situazione dei conti pubblici dei futuri paesi dell’Unione. Da qui il Trattato di Maastricht e tutto il resto, sino al Fiscal Compact. La politica economica condotta dal grande capitale tedesco dagli anni ‘80 in poi è stata coerentemente orientata a riorganizzare la produzione su scala europea, riprendendosi il cortile di casa (Ungheria, Polonia, ecc.) in cui esternalizzare le produzioni a minor valore aggiunto, affiancandolo alle aree già prima fortemente integr ate nella filiera produttiva tedesca, come il Veneto o l’Austria. La moneta unica va studiata all’interno di questo quadro di cui costituisce una tessera importante ma non esclusiva. Lo dimostra il fatto che buona parte dell’est europeo, colonia tedesca, non ha nemmeno l’euro anche se fa parte dell’UE. Ridurre dunque il tema dell’uscita dall’Eurozona alla possibilità di svalutare è sicur amente futile.

In questo quadro, l’Italia gioca un ruolo particolare. Già verso la fine del miracolo economico era chiaro che il capitale italiano non fosse in grado di reggere lo scontro con i concorrenti internazionali sul piano dell’innovazione. Alle difficoltà fece fronte, in un primo momento, con le svalutazioni, in seguito con le delocalizzazioni, il far west sul mercato del lavoro, l’appropriazione delle ex aziende pubbliche. Definire come fanno gli autori questo calo degli investimenti come “kaleckiano” nel senso di legato a una decisione co sciente di “punire” le lotte operaie ci sembra parziale. Può essere vero per alcuni momenti di acu to scontro sociale, ma qui si parla di un processo ultradecennale legato a fattori strutturali, peraltro indicati nel libro stesso, come la polverizzazione produttiva delle aziende, la loro concentrazione in settori maturi, ecc.

- Details

- Hits: 2637

Quale socialismo?

di Andrea Zhok

1. Introduzione

In tempi recenti, con il chiarirsi dell’inadeguatezza politica e teorica di ciò che va sotto il nome di ‘sinistra’, si è riproposta l’esigenza di usare termini meno ambigui e più sostanziali per definire visioni alternative al dominio dell’ordinamento capitalistico e della teorizzazione liberale. La direzione più semplice in cui si può operare tale chiarimento è recuperando il concetto di ‘socialismo’.

E tuttavia si fa presto a parlare di ‘socialismo’.

Nel tempo il termine è venuto a significare cose assai diverse, e le discussioni sull’essenza del socialismo (o comunismo) e sulla loro versione autentica occupano intere biblioteche. È totalmente impensabile ripercorrere qui un’esegesi storica di quel dibattito. Di socialismo parla per primo Saint-Simon, opponendolo all’individualismo liberale, ma il concetto si consolida sul piano teorico solo con la riflessione marxiana, dove esso emerge come teoria che sostiene la proprietà sociale (comune, collettiva, pubblica, o cooperativa) dei mezzi di produzione.

Nelle pagine di Marx il termine socialismo venne tuttavia subordinato al termine ‘comunismo’, che però a sua volta cadde in parziale disuso negli anni immediatamente successivi alla sua morte. Negli ultimi decenni prima della Prima Guerra Mondiale sarà il termine socialismo ad occupare quello spazio concettuale, fino alla Rivoluzione d’Ottobre, quando Lenin userà socialismo e comunismo con accezioni divergenti: egli contrapporrà lo Stato socialista come necessario momento intermedio, alla Società Comunista, come ideale futuro.

Dopo il 1918 il termine ‘comunismo’ riprese perciò quota, anche nel tentativo di distanziarsi dal fallimento dei partiti socialisti europei di fronte all’ingresso in guerra, e rimarrà termine diffuso e prevalente, seguendo le sorti dell’avventura storica sovietica, fino al suo collasso. Nel frattempo il termine ‘socialismo’, spesso nella sua variante ‘socialdemocratica’, si sposterà sempre di più in posizione antitetica al comunismo sovietico.

- Details

- Hits: 1519

La tribalizzazione delle dinamiche capitalistiche*

di Renato Marvaso

Il fenomeno del lavoro che viene ceduto gratuitamente si affaccia sulla nostra contemporaneità in forme, ambienti e contrattualizzazioni differenti: ma lo studio di tale meccanismo ci dà anche la stura delle sofferenze e delle privazioni dettate in tutto il mondo dai recenti cambiamenti del capitalismo moderno, sia nella sfera della produzione materiale, sia in quella rivolta a una fittizia generazione di plusvalore

Come già era accaduto dopo il rivoluzionamento sociale ed economico scaturito dalla seconda rivoluzione industriale, l’irrazionalità della finanza e la voracità dei processi di accumulazione, un tempo prospettanti l’imperialismo, tendono ancora oggi, e quasi ciclicamente, a nascondersi sotto l’ombra del motto libero-scambista «laissez-faire, laissez passer». Nell’attuale momento storico il capitalismo sembra senza una direzione precisa, se da un lato la cronicità delle conseguenze della crisi sulle vite umane aggrava soprattutto le condizioni di vita dei lavoratori e dei disoccupati dall’altro la politica delle varie riforme governamentali non è stata in grado di far ripartire un altro ciclo di accumulazione, dopo quello apertosi nel secondo dopoguerra.

Come già era accaduto dopo il rivoluzionamento sociale ed economico scaturito dalla seconda rivoluzione industriale, l’irrazionalità della finanza e la voracità dei processi di accumulazione, un tempo prospettanti l’imperialismo, tendono ancora oggi, e quasi ciclicamente, a nascondersi sotto l’ombra del motto libero-scambista «laissez-faire, laissez passer». Nell’attuale momento storico il capitalismo sembra senza una direzione precisa, se da un lato la cronicità delle conseguenze della crisi sulle vite umane aggrava soprattutto le condizioni di vita dei lavoratori e dei disoccupati dall’altro la politica delle varie riforme governamentali non è stata in grado di far ripartire un altro ciclo di accumulazione, dopo quello apertosi nel secondo dopoguerra.

Nell’attuale fase di arresto della deflazione e di quasi stagnazione economica un dato certo, e che caratterizza gli ultimi decenni del corso capitalistico, è il decremento in tutto il pianeta del costo della forza lavoro1; l’effetto di tale ribasso ha creato su scala globale una serie crescente e multi-localizzata di squilibri sociali generando, in maniera sclerotizzata e, come ovvio, a seconda delle condizioni di vita locali, le rivolte del pane in Egitto, la protesta contro la Loi Travail in Francia e i finora pochi sparsi scioperi generalizzati in Europa2. Secondo quanto dedotto, filosoficamente e materialisticamente, da Karl Marx già al principio del capitalismo il costo della forza-lavoro è stabilito in base al valore complessivo dei beni di consumo, i quali assicurano la conservazione in buono stato della forza-lavoro stessa: ed esso rimane, dunque, invariato, non nel prezzo che può variare ma bensì nel contenuto, ovvero nella costante, corrispondente a un accesso monetario ai beni materiali che, al di là delle epoche e dei luoghi o dei modi di lavoro, garantiscono la sopravvivenza e il recupero (la rigenerazione) della forza fisica e mentale, elargite durante il faticoso atto della produzione3.

In alcuni casi storici le circostanze che hanno garantito una maggiorazione del salario hanno quasi sempre ovviato a dei periodi, più brevi che lunghi, in cui il capitale si accrebbe enormemente. Una parte degli extra-profitti poteva quindi essere concessa ai lavoratori in forma di tutele, incentivi, incrementi diretti o indiretti del costo della forza-lavoro, con relativo aumento dei salari, questi ultimi rigorosamente stabiliti, dal dopo-guerra in poi, su base contrattuale e organizzata collettivamente.

- Details

- Hits: 3089

La Lega e la farsa dei Minibot

di coniare rivolta

Prima parte

Capita a volte che un fatto insignificante si trovi nel posto giusto al momento giusto, e per questa semplice ragione assurga agli onori delle cronache, diventando questione importantissima. Diventando, quindi, altro. Quando questo capita, può essere interessante concentrare l’attenzione non tanto sul fatto in sé – che resta insignificante – quanto piuttosto sul particolare contesto che in quel fatto ha trovato un riflesso. Guardando attraverso il prisma dei Minibot – come vedremo, un fatto di per sé irrilevante – possiamo inquadrare la situazione politica italiana con molta più chiarezza di quella che ci restituiscono schiere di politologi armati di rumors e flussi elettorali.

Capita a volte che un fatto insignificante si trovi nel posto giusto al momento giusto, e per questa semplice ragione assurga agli onori delle cronache, diventando questione importantissima. Diventando, quindi, altro. Quando questo capita, può essere interessante concentrare l’attenzione non tanto sul fatto in sé – che resta insignificante – quanto piuttosto sul particolare contesto che in quel fatto ha trovato un riflesso. Guardando attraverso il prisma dei Minibot – come vedremo, un fatto di per sé irrilevante – possiamo inquadrare la situazione politica italiana con molta più chiarezza di quella che ci restituiscono schiere di politologi armati di rumors e flussi elettorali.

Nulla è come appare in questa storia dei Minibot. Inizieremo quindi col chiarire i termini del discorso e gli aspetti tecnici del problema, innanzi tutto per rendere evidente l’insignificanza di questa ultima alzata d’ingegno della Lega di Salvini. Questo ci permetterà anche di concentrare l’attenzione su tutto ciò che ha iniziato a volteggiare intorno a questi curiosi ‘oggetti finanziari’, una fitta trama di interessi politici che ha generato un’impenetrabile maglia di equivoci, utili a tenere in vita un mito: l’idea che la Lega sia un partito di lotta lanciato in uno scontro all’ultimo sangue contro l’Unione Europea. Su questo mito si basa la gestione del potere in Italia oggi. Grazie ad esso, la Lega continua a macinare consensi tra gli sconfitti della globalizzazione, tra le masse di italiani precari, impoveriti, disoccupati, e in cerca di un riscatto da oltre venti anni di politiche neoliberiste, proprio mentre quelle politiche le pratica al Governo.

Cosa sono i Minibot? Questa storia nasce dalla constatazione di un dato di fatto: spesso e volentieri, le pubbliche amministrazioni pagano in ritardo i loro fornitori. Immaginiamo, ad esempio, un Ministero che acquista computer per i suoi uffici e li paga dopo sei mesi dall’acquisto. I motivi del ritardo possono essere i più disparati, dalla goffaggine burocratica ai vincoli di cassa legati alla gestione della liquidità.

- Details

- Hits: 1855

Ecologia del tempo. Un nuovo sentiero di ricerca

di Piero Bevilacqua

Riproduciamo, con le note redazionali di Adriana Perrotta Rabissi e Franco Romanò, gli ultimi due capitoli del saggio di Piero Bevilacqua 'Ecologia del tempo. Un nuovo sentiero i ricerca'. L'intero saggio compare su 'Altronovecento, ambiente, tecnica, società. Rivista on line promossa dalla Fondazione Luigi Micheletti'. Dei due capitoli iniziali – Il tempo della fabbrica e Un secolare apprendistato sociale – riportiamo l’ultimo capoverso del secondo che ci sembra riassumere efficacemente la lunga digressione storica

Il saggio di Bevilacqua ricostruisce il lungo processo storico che ha piegato gli individui e la natura stessa alla logica della produzione capitalistica. Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali ha introdotto una drammatica asimmetria fra il tempo della natura e quello del consumo di cui solo recentemente si stanno tutte le implicazioni, così come la percezione del lavoro occulto necessario alla riproduzione sociale, in larga parte delegato alle donne.

Il saggio di Bevilacqua ricostruisce il lungo processo storico che ha piegato gli individui e la natura stessa alla logica della produzione capitalistica. Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali ha introdotto una drammatica asimmetria fra il tempo della natura e quello del consumo di cui solo recentemente si stanno tutte le implicazioni, così come la percezione del lavoro occulto necessario alla riproduzione sociale, in larga parte delegato alle donne.

* * * *

"Dunque, il sistema industriale di fabbrica organizzato dal capitalismo per produrre merci su una scala incomparabilmente più vasta rispetto al passato ha inaugurato un mutamento epocale: un’appropriazione totalitaria del tempo di vita degli uomini ( e, come vedremo, una dimensione e velocità di sfruttamento della natura destinata a crescere indefinitamente.) Finora gli storici hanno sottolineato, di questo grande mutamento, soprattutto le conquiste della tecnologia, la crescita senza precedenti della produzione della ricchezza, lo sfruttamento dei lavoratori. Assai meno l’inizio una nuova storia della vita biologica e psichica degli esseri umani: quello della perdita del controllo personale del tempo della propria vita e il loro assoggettamento a una potenza astratta e totalitaria che li avrebbe rinchiusi entro ferree delimitazioni e ritmi imposti. Gli uomini sottomessi al tempo della società industriale diventavano gli utensili di una nuova epoca di asservimento. E oggi suona paradossale rammentare che, nell’epoca in cui Immanuel Kant indicava come supremo principio etico del nascente illuminismo quello di considerare « l’uomo sempre come fine e mai come mezzo», gli uomini in carne ed ossa stavano per essere trasformati, nella loro grande maggioranza, in mezzi della società industriale capitalistica.

I tempi di lavoro della natura.

L’epoca che vede nascere la teoria del valore-lavoro, e quindi l’oscuramento del ruolo delle risorse fisiche nel processo di produzione della ricchezza, è la stesso che assiste al più gigantesco sfruttamento di quello che potremmo chiamare a buon diritto il tempo di lavoro della natura.

- Details

- Hits: 1729

Due marxismi?

di Greg Godels

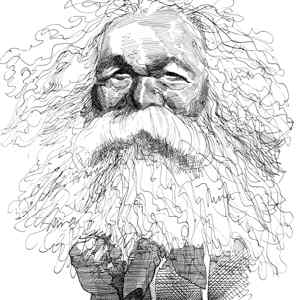

Google sa che nutro un costante interesse per il marxismo. Di conseguenza, ricevo spesso link ad articoli che gli algoritmi di Google selezionano come popolari o influenti. Sistematicamente, in cima all'elenco figurano articoli di o sull'incontenibile Slavoj Žižek. Žižek padroneggia alla perfezione le arti dell'intellettuale pubblico - è divertente, pomposo, offensivo, deliberatamente oscuro e ricercato. L'aspetto trasandato e la barba lo fanno assomigliare a una caricatura del professore europeo che dona al mondo grandi idee avviluppate in strati multipli di astrusità - un metodo di sicuro effetto per apparire profondi. E di sicuro effetto anche per promuovere il proprio potenziale commerciale di intrattenimento.

Google sa che nutro un costante interesse per il marxismo. Di conseguenza, ricevo spesso link ad articoli che gli algoritmi di Google selezionano come popolari o influenti. Sistematicamente, in cima all'elenco figurano articoli di o sull'incontenibile Slavoj Žižek. Žižek padroneggia alla perfezione le arti dell'intellettuale pubblico - è divertente, pomposo, offensivo, deliberatamente oscuro e ricercato. L'aspetto trasandato e la barba lo fanno assomigliare a una caricatura del professore europeo che dona al mondo grandi idee avviluppate in strati multipli di astrusità - un metodo di sicuro effetto per apparire profondi. E di sicuro effetto anche per promuovere il proprio potenziale commerciale di intrattenimento.

I più fedeli seguaci del «maestro» pubblicano perfino video di Žižek che divora hot-dog - tenendone uno in ciascuna mano! Attualmente sta incassando alla grande con un dibattito pubblico con un pallone gonfiato di destra - a quanto si dice, i biglietti di ingresso costano una fortuna. Il marxismo come attività imprenditoriale.

Žižek è tra le più recenti incarnazioni di una lunga successione di accademici, perlopiù europei, che si sono costruiti una modesta fama pubblica attraverso l'identificazione con il marxismo o con la tradizione marxista. Da Sartre e l'esistenzialismo, attraverso lo strutturalismo, il postmodernismo e il post-essenzialismo, fino a giungere al post-fordismo e alla politica identitaria, vari accademici si sono impossessati di frammenti della tradizione marxista e hanno preteso di rielaborare tale tradizione, mantenendosi nel contempo a distanza di sicurezza da qualsiasi movimento marxista. Sono marxisti quando questo serve loro ad attirare un pubblico, ma di rado reagiscono agli appelli all'azione.

L'aspetto curioso di questo marxismo intellettuale, di questo marxismo dilettante da salotto, è che non è mai marxismo e basta; è sempre un marxismo «con riserva». Il marxismo va bene se è quello del «primo» Marx, il Marx «hegeliano», il Marx dei Grundrisse, il Marx senza Engels, il Marx senza classe operaia, il Marx prima del bolscevismo o prima del comunismo.

È comprensibile: chi aspira a essere il prossimo grande «interprete» di Marx deve distinguersi dalla massa, deve ripensare il marxismo, riscoprire il «vero» Marx, individuare dove Marx ha sbagliato.

Nel passato, intere generazioni di studenti universitari benintenzionati ma confusi sul concetto di classe si sono fatte sedurre da pensatori «radicali» che offrivano loro un assaggio di ribellione confezionato in un'accattivante veste accademica.

- Details

- Hits: 2137

Sovranità nazionale, pace e giustizia sociale

di Alessandro Somma

La tesi dell'ultimo libro di Carlo Galli, Sovranità (il Mulino, 2019), è che alla sovranità si possono indubbiamente addebitare momenti bui della storia recente, ma essa resta pur sempre il motore delle istanze emancipative fondative del nostro stare assieme come società

Alcune recenti pubblicazioni indicano l’affiorare di un filone letterario in controtendenza rispetto alla vulgata per cui la sovranità costituisce un concetto “odioso perché presuppone uno stare sopra” e dunque implica “subordinazione”[1]. Non è ancora un filone dai tratti particolarmente definiti, e tuttavia l’indicazione che se ne ricava è sufficientemente univoca: nella storia recente della sovranità si possono indubbiamente registrare momenti bui, ma essa resta pur sempre il motore dei moti emancipatori fondativi del nostro stare assieme come società. Si colloca su questo terreno l’analisi di coloro i quali, dai punti di vista più disparati, salutano con favore il ritorno dello Stato e “un recupero non nazionalista della dimensione nazionale”[2], e a monte della sovranità popolare[3]. E che nel contempo sottolineano le radicali differenze tra la loro prospettiva e quella di chi invoca confini al solo fine di promuovere identità violente e premoderne[4].

Alcune recenti pubblicazioni indicano l’affiorare di un filone letterario in controtendenza rispetto alla vulgata per cui la sovranità costituisce un concetto “odioso perché presuppone uno stare sopra” e dunque implica “subordinazione”[1]. Non è ancora un filone dai tratti particolarmente definiti, e tuttavia l’indicazione che se ne ricava è sufficientemente univoca: nella storia recente della sovranità si possono indubbiamente registrare momenti bui, ma essa resta pur sempre il motore dei moti emancipatori fondativi del nostro stare assieme come società. Si colloca su questo terreno l’analisi di coloro i quali, dai punti di vista più disparati, salutano con favore il ritorno dello Stato e “un recupero non nazionalista della dimensione nazionale”[2], e a monte della sovranità popolare[3]. E che nel contempo sottolineano le radicali differenze tra la loro prospettiva e quella di chi invoca confini al solo fine di promuovere identità violente e premoderne[4].

Ad accrescere questa produzione si è aggiunta l’ultimo libro di Carlo Galli[5]. Questi non si sofferma tanto sulle ragioni per cui la sovranità debba essere recuperata, il che presupporrebbe la possibilità di farne a meno, bensì sui motivi per cui essa costituisce l’imprescindibile “forma politica di una società, che grazie a essa si costituisce e agisce” (29). Il tutto documentato a partire da una panoramica succinta ma ricca e ampia sullo sviluppo storico e i fondamenti di ordine filosofico della sovranità, impiegata come sfondo per riflettere sui pericoli e le potenzialità riconducibili a quanto viene volgarmente descritto in termini di momento sovranista. E per farlo rifuggendo dai facili entusiasmi tipici di certa letteratura critica con il cosmopolitismo, ma non per questo aliena dalle semplificazioni che caratterizzano l’argomentare dei suoi fautori.

Storicizzare la sovranità

Prima di entrare nel vivo delle riflessioni di Galli, occorre soffermarsi su un invito ricorrente nella sua opera, ma che in questo caso è particolarmente amplificato: l’invito a storicizzare l’oggetto di studio.

- Details

- Hits: 1942

Come ti sistemo quelli del sovranismo altrui

Il Bilderberg dei nostri

di Fulvio Grimaldi

Ecco qui coloro che ci hanno guidato alle nostre magnifiche sorti e progressive. E insistono

“Mai otterrai che il granchio cammini diritto” (Aristofane, Le Commedie)

“Mai otterrai che il granchio cammini diritto” (Aristofane, Le Commedie)

Trentesimo anniversario dei fatti di Tien An Men, 65esima riunione segreta del Gruppo Bilderberg. C’è qualcosa che collega i due anniversari? Inevitabilmente, l’uno, nella congiuntura, è propedeutico all’altra e ne fonda l’attualità. Insieme a temi vari, segretissimi nella definizione del metodo, tra i quali abbastanza scoperto è quello delle Quinte Colonne politico-economico-mediatiche da infiltrare in campo amico, neutro o nemico. Però manifesti negli obiettivi, giacchè praticati dalla fondazione in piena prima guerra fredda, 1954. Fondazione in Olanda agevolata e protetta dai servizi segreti angloamericani e a cui hanno dato corpo, denaro, tattica e strategia le residue case monarchiche e le massime divinità del capitalismo imperial-tribale, Rockefeller e Rothschild. Obiettivo finale: globalizzazione, affermazione di una sovranità di portata planetaria e guerra totale a quella altrui, a partire – o finire – con la conquista del “cuore terrestre del mondo” (“Heartland”, nella famosa espressione di Brzezinski), Russia e Cina.

L’evento, dagli aspetti securitari di una trasparenza democratica da far scoppiare d’invidia un vertice mondiale della ‘ndrangheta e di Cosa Nostra messi insieme, ha avuto luogo dal 30 maggio al 2 giugno tra i fasti ultralusso dell’Hotel Montreux, congeniali a questo parterre de Rois , ascendente nobile dei Casamonica, nell’omonima cittadina svizzera. 130 partecipanti da 23 paesi, euro-atlantici con poche eccezioni. Tra cui lacréme de la créme di quell’0,1%, poche decine di individui, che veleggia sulla ricchezza di metà dell’umanità grazie a una pervicace creazione di diseguaglianza tramite guerra di classe capitalista , colonialismo, guerra e, appunto, globalizzazione.

- Details

- Hits: 1868

Il PCI e la democrazia industriale

Consigli di fabbrica e partecipazione conflittuale

di Mattia Gambilonghi*

Introduzione: autogoverno dei produttori e governo dell’economia nella strategia del comunismo italiano

Introduzione: autogoverno dei produttori e governo dell’economia nella strategia del comunismo italiano

L'ipotesi di riforma dello Stato che muove il PCI e il suo progetto riformatore, così come la sua concezione di democrazia mista – che vede la dimensione generale e rappresentativa rapportarsi alla base con una ricca articolazione di momenti ed istituti democratici (dai consigli di quartiere ai consigli di fabbrica, passando per le nuove forme di rappresentanza all'interno del mondo della scuola ottenute agli inizi dei Settanta) – delineano un preciso modo di essere della programmazione economica e del governo dell'economia che ha il suo fulcro nel concetto di autogoverno dei produttori.

I lavoratori e la classe operaia sono cioè chiamati ad incidere e (co)determinare la politica economica e i processi produttivi tanto sul livello nazionale, attraverso l'azione svolta dai partiti di riferimento nell'ambito della rappresentanza politica generale, quanto su quello aziendale, attraverso l'azione di pressione e contrattazione e successivo controllo esercitata dai consigli di fabbrica e dalle organizzazioni sindacali nei confronti delle dirigenze d'azienda, riguardo quelle tematiche relative all'organizzazione del lavoro e alla localizzazione e composizione degli investimenti. Nonostante le caratteristiche e le specificità della strategia di riforma e trasformazione sociale delineatasi a livello teorico nel comunismo italiano, quest'ultima risulta accomunata alle altre e differenti realtà della sinistra europea (includendo perlopiù all'interno di questa categoria le esperienze di governo socialdemocratiche) dall'ispirazione e dall'idea di fondo. Ossia, la convinzione che attraverso questo doppio movimento (“dall'alto” e “dal basso”, “statale” e “sociale”) di intervento e di governo delle dinamiche economiche, attraverso l'immissione nel circuito sotteso al processo di circolazione e valorizzazione capitalistica di «soggetti e finalità antagonistiche alla pura logica di mercato», fosse possibile non solo «sottrarre spazio al calcolo puramente economico», ma soprattutto «reagire alla condizione di merce della forza lavoro e agli effetti negativi […] della gestione privata dell'accumulazione»[1].

- Details

- Hits: 1560

Un’Europa sempre meno europeista

di David Insaidi

Il primo dato che salta all’occhio osservando i risultati delle ultime elezioni europee è la permanenza di un notevole tasso di astensionismo, circa il 50%, sebbene questo sia leggermente diminuito rispetto alle precedenti elezioni del 2014. Un europeo su due non va a votare.

Il primo dato che salta all’occhio osservando i risultati delle ultime elezioni europee è la permanenza di un notevole tasso di astensionismo, circa il 50%, sebbene questo sia leggermente diminuito rispetto alle precedenti elezioni del 2014. Un europeo su due non va a votare.

Questo tasso è particolarmente elevato nei paesi dell’Europa dell’est, ossia, quelli dell’ex Patto di Varsavia e della ex Jugoslavia. Infatti, se si escludono Romania e Lituania, i quali superano a fatica il 50%, tutti gli altri paesi si trovano al di sotto di questa soglia, alcuni anche abbondantemente al di sotto.

E’ la dimostrazione di come fra i popoli dell’est prevalga ampiamente se non proprio sfiducia, quantomeno scetticismo rispetto all’utilità di queste elezioni, se non proprio dell’Unione Europea in generale.

Ma la percentuale di votanti è molto bassa anche nel Regno Unito (37%) e ancor di più nel Portogallo (31,4%). Nel primo caso risulta evidente che il presunto ripensamento dei britannici rispetto alla Brexit è da ritenersi una favoletta dei mass-media. Se così fosse, infatti, gli europeisti sarebbero dovuti andare a votare in massa per le forze filo-UE, cosa che invece non s’è verificata.

Nel caso del Portogallo a risaltare non è soltanto la bassa percentuale di votanti, leggermente diminuita anche rispetto alle elezioni di 5 anni prima – in pratica nemmeno un portoghese su tre si è recato alle urne – quanto l’enorme differenza rispetto alle precedenti elezioni politiche del 2015, in cui era andato a votare il 56% degli aventi diritto, quasi il doppio. Sicuramente anche tra i lusitani, come per gli europei dell’est, prevale un certo scetticismo verso l’utilità di queste elezioni.

Ma passiamo all’analisi dei risultati veri e propri che hanno ottenuto le forze politiche, tenendo presente che, in questa sede, mi limiterò – per motivi di spazio e tempo – ad analizzare i paesi più significativi per grandezza e per importanza economica (Germania, Francia, Regno Unito e Italia), più la Grecia, la quale negli anni scorsi è stata al centro di avvenimenti cruciali, la Spagna, che rimane un paese di grandi dimensioni e con un accenno anche all’Ungheria, dove vi è una situazione particolare.

- Details

- Hits: 2686

Mestruazione: liberazione

di Karlo Raveli

La basilare ricchezza, risorsa, realizzazione e prosperità umana non sorge certamente da patrimoni o cosiddette fortune – materiali, tecniche, intellettuali, creative... - ma prima di tutto dalla fertilità femminile. È la riproduzione della specie. E la mestruazione ne è la sua armonica rivelazione sanguigna. Ciò che segnala ben materialmente tangibilità di vita e prosperità reale di una società. Come la nostra che però si sviluppa ora in modo sempre meno naturale infettando il divenire del proprio ecosistema vitale.

La basilare ricchezza, risorsa, realizzazione e prosperità umana non sorge certamente da patrimoni o cosiddette fortune – materiali, tecniche, intellettuali, creative... - ma prima di tutto dalla fertilità femminile. È la riproduzione della specie. E la mestruazione ne è la sua armonica rivelazione sanguigna. Ciò che segnala ben materialmente tangibilità di vita e prosperità reale di una società. Come la nostra che però si sviluppa ora in modo sempre meno naturale infettando il divenire del proprio ecosistema vitale.

Commettiamo un errore (solo un lapsus?) gravissimo quando affermiamo, ormai sempre più di frequente, che “dobbiamo salvare il pianeta”. No, il pianeta Terra esisterà ancora per milioni o miliardi d’anni e l’attuale nefasto Capitalocene sarà superato da più periodi geologici. Con altre ere ed estinzioni dopo la nostra, ormai sempre più probabile e vicina! Ciò che dobbiamo (tentare di?) salvare non è il pianeta ma la specie umana, assieme ai milioni di altre varietà viventi sopravvissute a infezioni e disastri provocati proprio da quest’ultimo periodo di svolgimento dell’umanità. Che poi chiamano evoluzione, sviluppo o progresso, però sempre più contro natura. La nostra e di tutto l’ecosistema.

Ed ecco il fulcro vitale non solo per affrontare una possibile liberazione sociale generale, ma appunto ormai per la stessa sopravvivenza del homo cosiddetto sapiens: il recupero di una comprensione intelligente e naturale di questa nostra primordiale finalità e ricchezza: la riproduzione della specie. Cominciando dal significato della mestruazione come sua notifica, manifesto e decisivo passaggio operativo. Vincendone le patologiche alienazioni generate negli ultimi millenni da un percorso patriarcale che ha umiliato il ciclo femminile con pregiudizi e tabù. Come passo essenziale per istituire decorsi e finalità maschiliste sempre più sofisticate sulla cultura umana di riproduzione: dalla nascita e crescita dei figli e poi via via con sempre più multiformi ammaestramenti, organizzazioni, istituzioni e sistemi sociali.

Ma perché a partire sostanzialmente dalla mestruazione? E come?

- Details

- Hits: 1495

A trent’anni da Tienanmen

di VoxPopuli

Tienanmen, trent’anni fa un evento che ha segnato la storia della Cina per sempre e che lascia una cicatrice non indifferente nel tessuto di un paese in piena ascesa mondiale.

Tienanmen, trent’anni fa un evento che ha segnato la storia della Cina per sempre e che lascia una cicatrice non indifferente nel tessuto di un paese in piena ascesa mondiale.

Quella piazza stracolma di studenti ma anche operai fu sicuramente uno spaccato dell’evoluzione delle città cinesi dal 1949 in poi. Fu una protesta nata durante le celebrazioni della morte dell’ex segretario del Partito Comunista Hu Yaobang il 26 aprile del 1989 che presto si trasformò nell’occupazione permanente della piazza centrale di Pechino, almeno fino alla notte tra il 3 il 4 giugno quando scattò l’ora della repressione. I morti ci furono da entrambe le parti, vennero massacrati soldati come operai e studenti, un bagno di sangue a cui si arrivò grazie all’intransigenza dei massimi dirigenti del Partito Comunista, Deng Xiaoping in primis, e all’ala degli studenti che ottenne l’egemonia di quel movimento ancora in una fase embrionale.

Molti di quei leader sono diventati idoli assoluti della propaganda occidentale come Liu Xiaobo, un liberal liberista che oltre a voler distruggere ogni traccia di socialismo in Cina, privatizzando la terra, la cui proprietà collettiva è la più grande eredità del maoismo, e smantellando tutte le aziende statali, professava un indefesso sostegno a tutte le guerre imperialiste promosse dagli USA in giro per il mondo e la superiorità della cultura occidentale. Famosa la sua frase del 1988, un anno prima di Tienanmen, in cui auspicava 300 anni di colonialismo per elevare la Cina al rango di nazione decente.

In quella piazza ovviamente non c’erano solo carogne di questa fattezza, la tanto diffusa immagine della Statua della libertà in miniatura o gli studenti che imbrattavano il volto di Mao.

C’erano anche autentici comunisti che in quella piazza parlavano di Marx, cantavano l’Internazionale e magari speravano, in buona fede, nel successo delle riforme di Gorbačëv in URSS. Il movimento di Piazza Tienanmen stava anche ottenendo un sostegno da parte degli operai urbani, con la nascita di un Coordinamento Operaio Autonomo, quindi libero dal vincolo Partito-Stato.

- Details

- Hits: 3491

Hosea Jaffe, “Era necessario il capitalismo?”

di Alessandro Visalli

Proseguendo la lettura della “teoria della dipendenza” e delle sue diramazioni, ed in particolare in continuità con l’analisi della posizione, estesa su quattro decenni e soggetta a notevoli mutamenti, di Andre Gunder Frank, vale la pena affrontare questo libro del 2008 di Hosea Jaffe che affronta, attraverso un serrato corpo-a-corpo con la tradizione marxiana, una questione decisiva e tenta di risolverla negando radicalmente la funzione progressiva del capitalismo. Vediamo però prima qualche consonanza con gli altri orientamenti teorici di cui abbiamo già parlato: come il suo amico Frank, in particolare dopo la svolta[1] degli anni zero, Jaffe pensa che sia l’eurocentrismo del XIX secolo ad aver portato fuori strada molta parte della tradizione marxista, ed è convinto che non sia tanto la presunta superiorità tecnologica o istituzionale ad aver consentito all’occidente di prevalere, ma il colonialismo[2]. Concorda quindi con la tesi di fondo della “teoria della dipendenza”, sin dalle prime formulazioni in Baran[3], per la quale non è affatto la carenza di capitalismo a provocare il sottosviluppo, ma la sua presenza. Il capitalismo, cioè, estendendo le sue pratiche di sfruttamento, determina per sua natura una gerarchia di centri di sviluppo organizzati in una catena con connessioni che rendono il sottosviluppo altra faccia necessaria dello sviluppo. Come concluderà, il capitalismo non è progressivo, ma antagonistico dello sviluppo umano.

Proseguendo la lettura della “teoria della dipendenza” e delle sue diramazioni, ed in particolare in continuità con l’analisi della posizione, estesa su quattro decenni e soggetta a notevoli mutamenti, di Andre Gunder Frank, vale la pena affrontare questo libro del 2008 di Hosea Jaffe che affronta, attraverso un serrato corpo-a-corpo con la tradizione marxiana, una questione decisiva e tenta di risolverla negando radicalmente la funzione progressiva del capitalismo. Vediamo però prima qualche consonanza con gli altri orientamenti teorici di cui abbiamo già parlato: come il suo amico Frank, in particolare dopo la svolta[1] degli anni zero, Jaffe pensa che sia l’eurocentrismo del XIX secolo ad aver portato fuori strada molta parte della tradizione marxista, ed è convinto che non sia tanto la presunta superiorità tecnologica o istituzionale ad aver consentito all’occidente di prevalere, ma il colonialismo[2]. Concorda quindi con la tesi di fondo della “teoria della dipendenza”, sin dalle prime formulazioni in Baran[3], per la quale non è affatto la carenza di capitalismo a provocare il sottosviluppo, ma la sua presenza. Il capitalismo, cioè, estendendo le sue pratiche di sfruttamento, determina per sua natura una gerarchia di centri di sviluppo organizzati in una catena con connessioni che rendono il sottosviluppo altra faccia necessaria dello sviluppo. Come concluderà, il capitalismo non è progressivo, ma antagonistico dello sviluppo umano.

Hosea Jaffe nasce a Città del Capo nel 1921 e muore in Italia, a San Martino Valle Caudina nel 2014, è stato uno storico ed economista sudafricano. Ha insegnato in mezzo mondo e tre continenti, ed ha svolto una funzione critica verso l’evoluzione della globalizzazione prima e l’Unione Europea dopo. La prima è intrinseca al capitalismo (una tesi che è propria in qualche modo di tutta la scuola e che evolve a partire dalle analisi sull’imperialismo di primi novecento), la seconda, che il nostro tratta in alcuni libri sulla Germania[4] già negli anni ottanta e poi nei primi anni novanta, è individuata come dispositivo concorrenziale ad egemonia tedesca.

- Details

- Hits: 2065

C’è vita oltre il capitalismo?

di Tiziano Cancelli*

Una lettura di Quattro modelli di futuro (Treccani) condotta insieme al suo autore Peter Frase

Pensare il futuro nell’epoca del realismo capitalista richiede la capacità di pensare la contraddizione. Il concetto di antropocene parla esattamente di questa difficoltà di vedere le cicatrici lasciate ogni giorno sulla superficie del pianeta e dei suoi abitanti, di questa difficoltà di capire come il presente si trasformi ogni giorno inevitabilmente nel futuro che abbiamo scelto. Nell’era della tecnica l’umanità sogna di terraformare Marte mentre si avvicina lentamente a una probabile estinzione; sogna l’avvento dei robot mentre in ogni parte del pianeta lascia morire di malnutrizione e di lavoro. Pensare il futuro non è un compito facile: per farlo è necessario sopportare il pensiero del paradosso, il peso di un mondo schivo che ha paura di guardarsi allo specchio e che per questo motivo sembra incapace di immaginarsi diverso.

Pensare il futuro nell’epoca del realismo capitalista richiede la capacità di pensare la contraddizione. Il concetto di antropocene parla esattamente di questa difficoltà di vedere le cicatrici lasciate ogni giorno sulla superficie del pianeta e dei suoi abitanti, di questa difficoltà di capire come il presente si trasformi ogni giorno inevitabilmente nel futuro che abbiamo scelto. Nell’era della tecnica l’umanità sogna di terraformare Marte mentre si avvicina lentamente a una probabile estinzione; sogna l’avvento dei robot mentre in ogni parte del pianeta lascia morire di malnutrizione e di lavoro. Pensare il futuro non è un compito facile: per farlo è necessario sopportare il pensiero del paradosso, il peso di un mondo schivo che ha paura di guardarsi allo specchio e che per questo motivo sembra incapace di immaginarsi diverso.

Quattro modelli di futuro: c’è vita oltre il capitalismo di Peter Frase, appena uscito per Treccani [l’editore di questa rivista], è in questo senso un esercizio necessario di immaginazione e al contempo una filosofia dell’hic et nunc: partendo dall’impossibilità di un ritorno ai cari vecchi tempi della“tradizione”, frutto per la maggior parte di una visione idealizzata e mistificata del passato, bisogna fare i conti con la sfida del possibile, ritrovare la capacità di capire dove siamo, dove stiamo andando e dove vorremmo andare.

“Questo non è proprio un normale saggio, ma non è neanche un’opera narrativa, né ritengo che appartenga al genere futuristico. È piuttosto un tentativo di usare gli strumenti della scienza sociale insieme a quelli della narrativa speculativa per esplorare lo spazio di possibilità in cui andranno in scena i nostri futuri conflitti politici”, scrive l’autore.

Attraverso l’uso magistrale dell’ipotesi fantascientifica, condita da una dose significativa di interrogazione genuinamente politica, Frase riesce nel difficile compito di delineare quattro ipotesi di futuro possibili alla luce dei conflitti che abitano il presente, tutti segnati dalla consapevolezza di un dato fondamentale: volenti o nolenti il capitalismo per come lo conosciamo sta per finire, quello che verrà dopo dipenderà in larga parte dalle decisioni che prenderemo a livello collettivo, e quindi politico.

- Details

- Hits: 2187

Il partito delle ZTL non fermerà la destra

di Punto Critico

Di fronte al successo della destra reazionaria si può disperare oppure analizzare i risultati razionalmente cogliendo le ragioni di quel successo, ma anche la sua estrema precarietà. E ci si può opporre a Salvini come fa la borghesia intellettual-progressista, che (dal ‘94) evoca lo spettro del fascismo per difendere il rigore dei conti oppure dando alle periferie soluzioni ai problemi invece che capri espiatori. Quello che la sinistra non ha fatto.

Di fronte al successo della destra reazionaria si può disperare oppure analizzare i risultati razionalmente cogliendo le ragioni di quel successo, ma anche la sua estrema precarietà. E ci si può opporre a Salvini come fa la borghesia intellettual-progressista, che (dal ‘94) evoca lo spettro del fascismo per difendere il rigore dei conti oppure dando alle periferie soluzioni ai problemi invece che capri espiatori. Quello che la sinistra non ha fatto.

Uno degli aspetti più rivelatori della crisi in cui versa la politica italiana è la sua incapacità di analizzare i risultati elettorali in termini materialistici, cioè guardando i numeri (tutti, non solo quelli più convenienti), ma anche indagando la loro distribuzione per territorio, per classe sociale, fascia anagrafica ecc. Non è un caso, è piuttosto il riflesso della visione del mondo tipica di partiti che hanno abbandonato il metodo delle scienze sociali per adottare tecniche di marketing e vendere su un ‘mercato elettorale’, fatto apparentemente di ‘consumatori’ indistinti, ‘prodotti’ di cui spesso si riesce a distinguere la ‘marca’ soltanto grazie alla ‘confezione’, non certo alla qualità. Col risultato che la chiacchiera post-elettorale, in cui spesso ci sono più vincitori che vinti, soppianta l’analisi del voto. E che le vendite, nonostante tutto, continuano a diminuire.

Il voto in numeri

Nella Tabella 1 abbiamo cercato di raccogliere le informazioni utili a fornire una panoramica dell’andamento dei voti assoluti negli ultimi 15 anni. La dittatura delle percentuali infatti determina una lettura distorsiva che invece di concentrarsi sul reale consenso delle forze politiche lo trasforma in un particolare secondario. Se ragioniamo sui voti assoluti la principale tendenza che emerge dai dati è la perdita di consenso generalizzata dei tradizionali schieramenti politici della ‘seconda repubblica’ – centrosinistra, centrodestra, sinistra e destra – che dal 2006 al 2018 alle politiche subiscono un salasso di circa 16 milioni di voti, di cui solo una parte – tra i 5 e i 10 milioni – recuperata dal M5S.

- Details

- Hits: 2122

La nuova stagione del comunismo

Ripensare Marx, riscoprire la lotta di classe, rilanciare i movimenti

di Giovanni Bruno

Marx 201. Ripensare l’alternativa è il titolo del bel convegno, estremamente ricco e variegato, che si è svolto a Pisa da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio. Si è trattato di una tre giorni, con nove sessioni di discussione, organizzata da Alfonso Maurizio Iacono, filosofo e professore ordinario dell’Università di Pisa, e da Marcello Musto, uno tra i più significativi studiosi attuali di Marx su scala internazionale: l’idea fondamentale è stata quella di ripercorrere e recuperare alcune definizioni del pensiero di Marx, a partire da categorie e tematiche fondamentali, “depurandolo” dalle incrostazioni derivanti dalle interpretazioni e dalle piegature storico-politiche novecentesche dei molteplici marxisti e marxismi, per tornare alle radici del suo pensiero. L’altro aspetto che ha caratterizzato il convegno è la volontà di coniugare la dimensione politica con quella teorico-scientifica, mettendo in relazione le analisi e la visione della storia di Marx con alcuni della variegata galassia dei movimenti e delle forme di resistenza al dominio del capitale che si sono manifestate in questo scorcio di inizio XXI secolo.

Marx 201. Ripensare l’alternativa è il titolo del bel convegno, estremamente ricco e variegato, che si è svolto a Pisa da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio. Si è trattato di una tre giorni, con nove sessioni di discussione, organizzata da Alfonso Maurizio Iacono, filosofo e professore ordinario dell’Università di Pisa, e da Marcello Musto, uno tra i più significativi studiosi attuali di Marx su scala internazionale: l’idea fondamentale è stata quella di ripercorrere e recuperare alcune definizioni del pensiero di Marx, a partire da categorie e tematiche fondamentali, “depurandolo” dalle incrostazioni derivanti dalle interpretazioni e dalle piegature storico-politiche novecentesche dei molteplici marxisti e marxismi, per tornare alle radici del suo pensiero. L’altro aspetto che ha caratterizzato il convegno è la volontà di coniugare la dimensione politica con quella teorico-scientifica, mettendo in relazione le analisi e la visione della storia di Marx con alcuni della variegata galassia dei movimenti e delle forme di resistenza al dominio del capitale che si sono manifestate in questo scorcio di inizio XXI secolo.

È in questo contesto che vi è stato l’intervento di Álvaro Garcia Linera, intellettuale e sociologo impegnato nei movimenti guerriglieri boliviani, e oggi Vicepresidente della Bolivia di Evo Morales, nonché vera e propria eminenza grigia del governo boliviano e del MAS (Movimiento Al Socialismo), organizzazione con cui insieme a Morales ha vinto le elezioni nel 2005. Al suo attivo numerosi libri teorici e politici, tradotti in inglese ad attestare lo spessore internazionale del suo profilo di intellettuale di sinistra e marxista, tra cui Las Tensiones Creativas De La Revolución, La Potencia Plebeya, A Potência Plebeia. Ação Coletiva e Identidades Indígenas, Operárias e Populares na Bolívia.

L’ampia relazione di Linera, dal titolo: Marx en América Latina. Nuevos caminos al comunismo, ha sviluppato una riflessione sul pensiero rivoluzionario di Marx, a partire dalla sottolineatura della differenziazione tra la società dell’America Latina, a base prevalentemente contadina e rurale, rispetto alle società industriali come quella europea o nordamericana: si percepiscono sullo sfondo, filtrate e rielaborate, categorie del pensiero gramsciano, che in America Latina è peraltro conosciuto e studiato a fondo.

- Details

- Hits: 5490

Una discussione sulla teoria dell’effetto di sdoppiamento

di Giorgio Galli - Roberto Sidoli

Nel corso degli ultimi mesi si è avviata una discussione multilaterale fra l’autore del libro I rapporti di forza e il professor Giorgio Galli, dibattito che fra le altre cose ha avuto come oggetto anche lo schema teorico dell’effetto di sdoppiamento e la centralità della sfera politica, intesa in senso leninistico come “espressione concentrata dell’economia”, all’interno del processo di riproduzione delle variegate e diverse società via via apparse sull’arena storica nel corso degli ultimi undicimila anni, a partire dalla protocittà collettivistica di Gerico. Il risultato e il sottoprodotto del confronto avviato in questo ultimo periodo è costituito dallo scambio epistolare sotto riprodotto, che spera e intende avviare un percorso di confronto teorico su tali temi nella sinistra antagonista [Daniele Burgio]

Nel corso degli ultimi mesi si è avviata una discussione multilaterale fra l’autore del libro I rapporti di forza e il professor Giorgio Galli, dibattito che fra le altre cose ha avuto come oggetto anche lo schema teorico dell’effetto di sdoppiamento e la centralità della sfera politica, intesa in senso leninistico come “espressione concentrata dell’economia”, all’interno del processo di riproduzione delle variegate e diverse società via via apparse sull’arena storica nel corso degli ultimi undicimila anni, a partire dalla protocittà collettivistica di Gerico. Il risultato e il sottoprodotto del confronto avviato in questo ultimo periodo è costituito dallo scambio epistolare sotto riprodotto, che spera e intende avviare un percorso di confronto teorico su tali temi nella sinistra antagonista [Daniele Burgio]

* * * *

Commento

di Giorgio Galli

“Il cruciale biennio novembre 1989 (abbattimento del muro di Berlino) – agosto 1991 (implosione dell’Urss, col colpo di stato di Eltsin), poté essere presentato come riprova del fallimento del marxismo e come sua scomparsa dall’orizzonte politico-teorico europeo, che aveva dominato per un secolo, dall’ultimo ventennio del XIX secolo al citato biennio del XX. In realtà, la struttura di pensiero che ha preso nome da Marx non scomparve da quell’orizzonte culturale: per limitarci all’Italia, hanno continuato ad essere pubblicati prodotti ad alto livello a quel pensiero ispirati: ne cito soltanto due, che hanno diretta attinenza col terzo (dattiloscritto di Roberto Sidoli, “I rapporti di forza – Analisi della dinamica politico-sociale dal 9000 a.C. fino ai nostri giorni”), al quale questo commento è dedicato.

Dei due testi che qui segnalo, il primo è “Guida alla lettura de ‘Il Capitale’” (di Luigi Ferrari, ed. Del Pavone, 2019). Vi si dimostra l’assoluta scientificità del pensiero di Marx, che viene collocato, ne “L’ascesa dell’individualismo economico”, sempre di Ferrari, stesso editore, 2017), con base sul rapporto tra individualismo e collettivismo (la “linea nera” e la “linea rossa” di Sidoli).

Page 274 of 612