Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 3744

Austerità in Italia: i sacrifici alimentano il debito

di Walter Paternesi Meloni, Antonella Stirati

Negli ultimi anni il rapporto tra debito pubblico e PIL è aumentato, non diminuito, e questo, insieme ad una informazione economica spesso tendenziosa o di cattiva qualità, potrebbe indurre molti a credere che le politiche di austerità in Italia non siano state fatte, o quantomeno che non siano state fatte a sufficienza (si vedano, rispettivamente, le dichiarazioni degli ex commissari alla spending review Perotti e Cottarelli). Al contrario, in questa breve nota proveremo a mostrare per mezzo di alcuni dati di contabilità nazionale che i tagli alla spesa e l’aumento della pressione fiscale ci sono stati, e che proprio per questo il rapporto debito/PIL è aumentato.

Negli ultimi anni il rapporto tra debito pubblico e PIL è aumentato, non diminuito, e questo, insieme ad una informazione economica spesso tendenziosa o di cattiva qualità, potrebbe indurre molti a credere che le politiche di austerità in Italia non siano state fatte, o quantomeno che non siano state fatte a sufficienza (si vedano, rispettivamente, le dichiarazioni degli ex commissari alla spending review Perotti e Cottarelli). Al contrario, in questa breve nota proveremo a mostrare per mezzo di alcuni dati di contabilità nazionale che i tagli alla spesa e l’aumento della pressione fiscale ci sono stati, e che proprio per questo il rapporto debito/PIL è aumentato.

Il fondamento economico per cui le politiche di austerità fiscale possono in molti casi peggiorare ciò che dicono di voler migliorare, ossia il rapporto debito/PIL, risiede nel fatto che, per via del moltiplicatore fiscale,[1] la riduzione di debito pubblico – attuata ad esempio grazie ad un avanzo di bilancio – può causare una riduzione del denominatore del rapporto (il reddito) di proporzione maggiore della riduzione del numeratore (il debito pubblico). In altre parole, un consolidamento fiscale, inteso come taglio della spesa o aumento delle tasse, può far crescere il rapporto debito/PIL invece di ridurlo.[2] Per queste ragioni il principio del bilancio in pareggio, introdotto in Costituzione nel 2012 ed in linea con le linee di politica economica dettate dal Fiscal Compact, non è virtuoso ogni qual volta l’economia si trovi in una fase ciclica negativa o comunque vi siano nel Paese lavoro e capacità produttiva (gli impianti delle imprese) inutilizzati o sotto-utilizzati.[3]

- Details

- Hits: 2367

La teoria della conoscenza nel materialismo dialettico

Da Engels e Lenin alla riflessione di Guglielmo Carchedi

di Massimiliano Romanello

Contributo della FGCI al seminario "Lavoro mentale e classe operaia", del 19 aprile 2018, presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi Roma Tre, nell'ambito del ciclo di incontri "Tecnologia, lavoro e classe", promosso dall'organizzazione Noi Restiamo

Teoria del Riflesso e materialità della conoscenza

Teoria del Riflesso e materialità della conoscenza

Il testo che segue è da considerarsi come un’introduzione alla lettura dell’opera di Guglielmo Carchedi Sulle orme di Marx, lavoro mentale e classe operaia, che si presenta come un quaderno estremamente denso di nozioni e dall’elevato valore teorico, in cui l’autore propone un tentativo di interpretazione dello sviluppo del capitalismo contemporaneo, ponendo la propria attenzione e quella del lettore su una realtà consolidata e che va sempre più articolandosi: Internet.

La base su cui poter edificare l’intero discorso è individuata nel fondamentale concetto di trasformazione. Ogni sistema produttivo in generale e il capitalismo in particolare prevede la trasformazione di forza lavoro, mezzi di produzione e materie prime in un prodotto finale, da destinare al mercato. Tuttavia essa non riguarda soltanto ciò che è comunemente riconosciuto come merce, cioè come frutto della manualità di uomini o macchine. Dal momento che l’attività cognitiva dell’uomo è diffusa in modo sempre più capillare nei paesi occidentali e partecipa a pieno diritto al ciclo produttivo, e poiché, secondo Carchedi, non esiste in linea di principio una distinzione tra lavoro manuale e intellettuale, (“Tutto il lavoro materiale necessita il concepire, l’ideare; tutto il lavoro mentale necessita tutto il corpo senza il quale il cervello non potrebbe funzionare” [1]), la categoria della trasformazione si può e si deve estendere anche alla conoscenza.

I processi lavorativi contengono quindi sia trasformazioni oggettive, sia trasformazioni mentali e, in queste ultime, la forza lavoro trasforma sia la conoscenza soggettiva, propria cioè dell’agente mentale che opera, sia la conoscenza oggettiva, che è contenuta fuori da esso, in altri agenti mentali, in libri, computer ecc. oppure nei mezzi di produzione, in nuova conoscenza, che può essere differente o semplice riproduzione della precedente, pronta ad essere considerata come punto di partenza di un nuovo ciclo.

- Details

- Hits: 1551

Rousseau, il conflitto e la politica

Note a margine del libro La gabbia dell'Euro

di Giovanni Di Benedetto

Il libro di Domenico Moro, La gabbia dell’euro (Imprimatur, Reggio Emilia, 2018) è un agile pamphlet nel quale l’autore sostiene che il dispositivo dell’euro e del vincolo monetario rappresenta lo strumento attraverso il quale le classi dirigenti europee hanno ridefinito, a proprio favore, i rapporti di forza e gli equilibri, per come si erano assestati lungo i Trenta gloriosi, con le classi subalterne e, in primis, il movimento operaio. Si è trattato di una vera e propria controrivoluzione per affermare, a partire dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso, il dominio del capitale e, con esso, margini di profitto in grado di fronteggiare i limiti di redditività dovuti alla caduta tendenziale del saggio di profitto, e per causare l’erosione del carattere pubblico e redistributivo dello Stato dei diritti e del welfare keynesiano. La proposta del libro di Moro risiede nella necessità di superare l’integrazione europea e, in particolare, l’integrazione valutaria e l’euro: “in effetti, non è credibile lottare per la sanità, per il salario, per la creazione di posti di lavoro, per i servizi del proprio comune se si cozza contro la gabbia dell’integrazione europea, soprattutto valutaria. (…) In questo senso, l’obiettivo del superamento dell’euro permette di recuperare i salariati, i disoccupati e i giovani alla partecipazione politica e di ricostruire una coscienza di classe a livello europeo” (D. Moro, ibidem, p. 95). L’intento di queste riflessioni non è, tuttavia, quello di riassumere il testo di Moro; già numerose sono le recensioni, tutte di valida fattura, che danno conto delle tesi dell’autore. Il proposito, più modesto, consiste e si limita, piuttosto, a soffermarsi, brevemente, su tre temi che vengono affrontati ne La gabbia dell’euro e che oggi assumono, agli occhi di chi scrive, particolare importanza.

Il libro di Domenico Moro, La gabbia dell’euro (Imprimatur, Reggio Emilia, 2018) è un agile pamphlet nel quale l’autore sostiene che il dispositivo dell’euro e del vincolo monetario rappresenta lo strumento attraverso il quale le classi dirigenti europee hanno ridefinito, a proprio favore, i rapporti di forza e gli equilibri, per come si erano assestati lungo i Trenta gloriosi, con le classi subalterne e, in primis, il movimento operaio. Si è trattato di una vera e propria controrivoluzione per affermare, a partire dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso, il dominio del capitale e, con esso, margini di profitto in grado di fronteggiare i limiti di redditività dovuti alla caduta tendenziale del saggio di profitto, e per causare l’erosione del carattere pubblico e redistributivo dello Stato dei diritti e del welfare keynesiano. La proposta del libro di Moro risiede nella necessità di superare l’integrazione europea e, in particolare, l’integrazione valutaria e l’euro: “in effetti, non è credibile lottare per la sanità, per il salario, per la creazione di posti di lavoro, per i servizi del proprio comune se si cozza contro la gabbia dell’integrazione europea, soprattutto valutaria. (…) In questo senso, l’obiettivo del superamento dell’euro permette di recuperare i salariati, i disoccupati e i giovani alla partecipazione politica e di ricostruire una coscienza di classe a livello europeo” (D. Moro, ibidem, p. 95). L’intento di queste riflessioni non è, tuttavia, quello di riassumere il testo di Moro; già numerose sono le recensioni, tutte di valida fattura, che danno conto delle tesi dell’autore. Il proposito, più modesto, consiste e si limita, piuttosto, a soffermarsi, brevemente, su tre temi che vengono affrontati ne La gabbia dell’euro e che oggi assumono, agli occhi di chi scrive, particolare importanza.

- Details

- Hits: 4372

Riforme lacrime e sangue

Storia recente del saccheggio pensionistico

di coniarerivolta

Il recente studio a cura del Fondo Monetario Internazionale “Italy: Toward a Growth-Friendly Fiscal Reform” (“Italia: verso una riforma fiscale amica della crescita”) pubblicato a marzo di quest’anno, oltre a tracciare la rotta ortodossa delle più congrue politiche fiscali e del lavoro per il nostro Paese, fissa anche le priorità di nuovi interventi in tema previdenziale. Evidentemente le riforme più recenti, che hanno già stravolto in senso restrittivo le pensioni dei lavoratori italiani, non sono state sufficienti a saziare gli appetiti dei sostenitori della presunta insostenibilità del sistema previdenziale italiano.

Il recente studio a cura del Fondo Monetario Internazionale “Italy: Toward a Growth-Friendly Fiscal Reform” (“Italia: verso una riforma fiscale amica della crescita”) pubblicato a marzo di quest’anno, oltre a tracciare la rotta ortodossa delle più congrue politiche fiscali e del lavoro per il nostro Paese, fissa anche le priorità di nuovi interventi in tema previdenziale. Evidentemente le riforme più recenti, che hanno già stravolto in senso restrittivo le pensioni dei lavoratori italiani, non sono state sufficienti a saziare gli appetiti dei sostenitori della presunta insostenibilità del sistema previdenziale italiano.

Dopo venti anni di stravolgimento del sistema previdenziale, cerchiamo di capire in modo più approfondito qual è il quadro attuale delle pensioni in Italia così come plasmato dalle ultime riforme del biennio 2010-2012, la duplice Riforma Sacconi 2010-11 e la Monti-Fornero del 2011. Tali riforme meritano particolare attenzione: in primo luogo poiché sono state le ultime vaste riforme che hanno fortemente modificato in direzione restrittiva il sistema pensionistico; in secondo luogo perché i contenuti stabiliti esprimono in modo palese la furia controriformistica dettata dal dogma dell’austerità finanziaria che, seppur già pienamente vigente dagli anni ’90, ha visto una forte accelerazione negli anni della crisi economica e in particolare in concomitanza con la crisi dei debiti sovrani dei Paesi periferici dell’eurozona (2009-2011).

I provvedimenti restrittivi hanno colpito due aspetti: l’età pensionabile e l’entità della pensione media attesa.

- Details

- Hits: 3589

Moneta Fiscale: Aspetti Finanziari e Contabili

di Biagio Bossone, Marco Cattaneo,

Massimo Costa, Stefano Sylos Labini

Dalla sua prima resa pubblica sul Sole 24 Ore di ben 6 anni addietro a oggi, l’idea della Moneta Fiscale di strada ne ha fatta e tanta anche. Al di là delle facili critiche, i commenti caustici e persino le affermazioni ingiuriose che alcuni hanno rivolto all’idea senza nemmeno averne letto i contenuti o compreso i sottostanti fondamenti, occorre riconoscere invece che i dubbi, i quesiti nonché gli incoraggiamenti manifestatici tanto da qualificati esperti quanto da comuni cittadini semplicemente incuriositi all’idea ci hanno aiutato a farla crescere e a suscitare l’interesse.

Dalla sua prima resa pubblica sul Sole 24 Ore di ben 6 anni addietro a oggi, l’idea della Moneta Fiscale di strada ne ha fatta e tanta anche. Al di là delle facili critiche, i commenti caustici e persino le affermazioni ingiuriose che alcuni hanno rivolto all’idea senza nemmeno averne letto i contenuti o compreso i sottostanti fondamenti, occorre riconoscere invece che i dubbi, i quesiti nonché gli incoraggiamenti manifestatici tanto da qualificati esperti quanto da comuni cittadini semplicemente incuriositi all’idea ci hanno aiutato a farla crescere e a suscitare l’interesse.

Come risultato, di Moneta Fiscale oggi si parla, che ciò piaccia o no, e il Financial Times ne definisce l’attuazione come “tecnicamente possibile”. Il concetto si è affermato all’attenzione della politica, delle istituzioni e del grande pubblico, anche ad onta di grandi organi nostrani (di cosiddetta informazione aperta e democratica) che, esprimendosi sulla materia in modo, a dir poco, disinformato, non hanno inteso dar voce a chi ai loro lettori la materia l’avrebbe almeno saputa esporre correttamente…

Lo scorso anno, raccogliendo i numerosi spunti ricevuti e mettendo a frutto i ragionamenti maturati lavorando al perfezionamento dell’idea, abbiamo svolto, tra le altre, due approfondite riflessioni, ospitateci da Economia e Politica e dalla rivista MicroMega, dedicate al proposito di fare il punto sull’argomento e dare risposte precise ai precisi interrogativi postici da lettori e commentatori in via privata o pubblica.

- Details

- Hits: 1973

Possibilità di azione - E nel concreto!

di Herbert Böttcher

Lettera aperta alle persone interessate ad EXIT! nel passaggio dal 2017 al 2018

Non è per caso che le difficoltà nel formare il governo, dopo l'elezione del parlamento tedesco, mostrino di essere in relazione con le centrali questioni sociali ed ecologiche, le questioni relative ai rifugiati ed al clima. È qui che diventano chiari i limiti dell'azione del governo, il quale pretende di gestire i processi di distruzione sociale ed ambientale, che vanno dal collasso degli Stati fino alla distruzione delle basi della vita, attraverso quelli che sono i metodi della scatola magica dell'immanenza capitalista: ora, più mercato, ora di nuovo, un'altra volta, più Stato; e tutto questo in una successione sempre più rapida, oppure, se è necessario, facendo uso di una miscela delle due cose. E, in tutta questa confusione, dev'essere mostrata una faccia o un profilo.

Non è per caso che le difficoltà nel formare il governo, dopo l'elezione del parlamento tedesco, mostrino di essere in relazione con le centrali questioni sociali ed ecologiche, le questioni relative ai rifugiati ed al clima. È qui che diventano chiari i limiti dell'azione del governo, il quale pretende di gestire i processi di distruzione sociale ed ambientale, che vanno dal collasso degli Stati fino alla distruzione delle basi della vita, attraverso quelli che sono i metodi della scatola magica dell'immanenza capitalista: ora, più mercato, ora di nuovo, un'altra volta, più Stato; e tutto questo in una successione sempre più rapida, oppure, se è necessario, facendo uso di una miscela delle due cose. E, in tutta questa confusione, dev'essere mostrata una faccia o un profilo.

Alla domanda preoccupata di un presentatore televisivo - che si domanda, di fronte agli ambigui risultati elettorali, se si possa fare affidamento sull'instabilità politica, ora presente in Germania, così come negli altri paesi europei - risponde uno dei soliti esperti accademici: «Oggi, l'Europa è arrivata anche in Germania». Il professore ha ragione, perché l'instabilità politica è sempre meno lontana dalla Germania. Ma il fatto che egli abbia trasfigurato in normalità quello che è lo stato di crisi comune all'Europa, dimostra che non ha capito niente.

A partire dal progetto del modello verde-rosso della riforma Hartz IV, e dalla deregolamentazione del lavoro - con la conseguente massificazione del lavoro precario -, la Germania è riuscita ad ottenere un vantaggio per quanto riguarda l'esportazione nel quadro della concorrenza fra i paesi in crisi.

- Details

- Hits: 3792

Autonomia della tecnica ed obsolescenza dell'uomo in Günther Anders

di Michel Iets

Nel momento in cui i trans-umanisti ci promettono un avvenire nel quale coloro che sono inadatti diverranno gli «scimpanzé del futuro», dove l'imminenza della catastrofe nucleare abita il nostro quotidiano, e gli oggetti tecnici sembrano colonizzare sempre più a maggior velocità le nostre vite. Come pensare la tecnica, allorché la densità, la complessità e la potenza dei suo artefatti va crescendo, e la nostra intimità viene violata da dei dispositivi che spettacolarizzano e rendono mediatica la nostra vita nella sua interezza? A tale domanda, Günther Anders sembra poter fornire delle salutari chiavi di lettura e di comprensione.

Nel momento in cui i trans-umanisti ci promettono un avvenire nel quale coloro che sono inadatti diverranno gli «scimpanzé del futuro», dove l'imminenza della catastrofe nucleare abita il nostro quotidiano, e gli oggetti tecnici sembrano colonizzare sempre più a maggior velocità le nostre vite. Come pensare la tecnica, allorché la densità, la complessità e la potenza dei suo artefatti va crescendo, e la nostra intimità viene violata da dei dispositivi che spettacolarizzano e rendono mediatica la nostra vita nella sua interezza? A tale domanda, Günther Anders sembra poter fornire delle salutari chiavi di lettura e di comprensione.

Günther Stern - che negli anni '30 scelse lo pseudonimo di Anders («l'altro», in tedesco) al fine di nascondere la sua ebraicità - dedico gli anni della sua gioventù all'elaborazione di un'antropologia filosofica detta «negativa», nella quale la libertà è la categoria fondamentale dell'uomo, «abbandonato» nel mondo. Ma ben presto, storicizzando la sua antropologia filosofica, Anders si rese conto che l'uomo non si trova più circondato «da api, da granchi e da scimpanzé, ma da stazioni radio e fabbriche». A partire dall'inizio degli anni '40, comincia a costruire un'opera che considera l'uomo, non più dal punto di vista della natura, ma da quello della tecnica. Di più, egli cerca di pensare la tecnica, anche quando l'uomo - la cui artificialità aumenta - si dota dei mezzi per il suo stesso annientamento. Auschwitz, e poi Hiroshima, rende attuale la coscienza della catastrofe e l'arma nucleare ordina l'avvento della tecno-scienza.

- Details

- Hits: 1905

Superpoliticamente apolitico. L’uso dei corpi

di Lorenzo Chiesa

Qualche anno fa, nel 2014, Giorgio Agamben ha chiuso il ciclo di "Homo sacer" con la pubblicazione di "L'uso dei corpi"*. In questa recensione, uscita originariamente sullo Stanford University Blog in occasione della traduzione in inglese del libro, Lorenzo Chiesa ne ha approfittato per fare il punto sul significato complessivo della operazione filosofica agambeniana, mettendone in luce tanto la coerenza quanto le ambiguità

Qualche anno fa, nel 2014, Giorgio Agamben ha chiuso il ciclo di "Homo sacer" con la pubblicazione di "L'uso dei corpi"*. In questa recensione, uscita originariamente sullo Stanford University Blog in occasione della traduzione in inglese del libro, Lorenzo Chiesa ne ha approfittato per fare il punto sul significato complessivo della operazione filosofica agambeniana, mettendone in luce tanto la coerenza quanto le ambiguità

L’uso dei corpi ruota attorno a ciò che, citando l’Antigone di Sofocle, Agamben chiama “superpolitico apolitico” (hypsipolis apolis). L’espressione compare soltanto due volte nel libro ma è del tutto decisiva.

Che cos’è vivere in quanto “superpolitico apolitico”? È vivere e, allo stesso tempo, pensare una politica liberata da ogni “figura della relazione” (e della rappresentazione) nella quale, tuttavia, “siamo insieme” al di là di qualsiasi relazione.

Questo essere-insieme non relazionale richiede l’“uso dei corpi” – nel senso soggettivo del genitivo. Ovvero, un altro corpo – improduttivo, non strumentale – è possibile per l’essere umano nella misura in cui emerge una “zona d’indifferenza” tra il proprio corpo e quello di un altro. L’uso diventa uso comune.

Il “superpolitico apolitico” comporta pure un ambizioso disinnesco dell’intero dispositivo della metafisica occidentale, come intesa a partire almeno da Aristotele. L’ontologia, in quanto inscindibile dalla politica, è infatti fondata sulla relazione di bando, la quale in definitiva fonda qualsiasi tipo di relazione.

- Details

- Hits: 2625

Ernst Lohoff sul capitale fittizio e la duplicazione della ricchezza

di Giordano Sivini

1. Il capitale e il suo doppio

1. Il capitale e il suo doppio

Il capitalismo sopravvive precariamente alla crisi della valorizzazione basandosi su capitale fittizio che alimenta bolle finanziarie destinate a scoppiare. Robert Kurz aveva avanzato questa tesi per spiegare che la crescita economica degli anni ’80 e ’90 era virtuale, costruita su montagne di debiti generati dall’anticipazione di un valore futuro che non sarebbe stato mai realizzato. Aveva continuato ad interpretare le vicende successive su questa base, trovando conferma nella successione ininterrotta di crisi finanziarie a livello mondiale.

Ernst Lohoff e Norbert Trenkle avevano partecipato a questa elaborazione, così come, in precedenza, alla definizione della teoria del soggetto automatico e della crisi della sua capacità di creare valore a causa della irreversibile prospettiva della scomparsa del lavoro. Il loro rapporto con Kurz si era poi rotto sul piano personale e su quello teorico. Pur non allontanandosi dalla teoria del soggetto automatico, avevano concentrato l’analisi sul capitale fittizio, convinti che la sopravvivenza del capitalismo alla crisi della valorizzazione dovesse essere attribuita alla capacità della sfera finanziaria “di produrre, in qualche modo, una forma peculiare di moltiplicazione del capitale che permette di sostituire, transitoriamente, l’accumulazione di plusvalore”. La sua drammatica crescita non poteva essere attribuita “ad una mera distribuzione e mobilitazione del plusvalore già accumulato”.1

Questa loro ricerca ha dato luogo al volume La grande svalorizzazione,2 presentato in Germania nel 2012, anno in cui Kurz ha pubblicato il suo ultimo libro Denaro senza valore,3 facendo emergere una divaricazione di posizioni, poi oggetto di un confronto tra due anime della Critica del valore che dura tuttora, in assenza di Kurz deceduto quello stesso anno.

- Details

- Hits: 2418

Adorno e l’attualità del pensiero critico

di Armando Lancellotti

Stefano Petrucciani, A lezione da Adorno. Filosofia Società Estetica, manifestolibri, Roma, 2017, pp. 176, € 22,00

Questo libro di Stefano Petrucciani(*), ordinario di filosofia politica presso la Sapienza di Roma, si presenta come una rilettura complessiva del lavoro di Theodor Wiesegrund Adorno, di cui considera tutte le grandi opere, toccando ciascuno dei nuclei fondamentali della riflessione del maestro francofortese, ma lo fa assumendo spesso come punto di osservazione privilegiato – seppur non esclusivo – i materiali dei corsi e gli scritti delle lezioni universitarie del filosofo.

Questo libro di Stefano Petrucciani(*), ordinario di filosofia politica presso la Sapienza di Roma, si presenta come una rilettura complessiva del lavoro di Theodor Wiesegrund Adorno, di cui considera tutte le grandi opere, toccando ciascuno dei nuclei fondamentali della riflessione del maestro francofortese, ma lo fa assumendo spesso come punto di osservazione privilegiato – seppur non esclusivo – i materiali dei corsi e gli scritti delle lezioni universitarie del filosofo.

Un excursus complessivo, organizzato per tematiche, che da un lato tiene opportunamente conto dei settanta o cinquanta anni che ci separano da opere quali la Dialettica dell’Illuminismo o la Dialettica negativa e la Teoria estetica – distanza temporale, profondi cambiamenti economico-sociali e culturali nel frattempo intervenuti che contribuiscono ad evidenziare alcune inadeguatezze o rigidità della adorniana teoria critica della società – ma dall’altro permette di cogliere distintamente l’importanza intellettuale cruciale della cifra essenziale del pensiero francofortese, da cui – aggiungiamo – proprio oggi, forse più che mai in precedenza, sarebbe opportuno ripartire: la vigile attenzione critica, il meticoloso scavo analitico, l’infaticabile lavoro di analisi interpretativa, che urge risvegliare nell’epoca e nella società della nuova unidimensionalità della globalizzazione, economica, politica ed ideologica.

Petrucciani legge le lezioni sul concetto di filosofia che Adorno tiene a inizio anni Cinquanta, al momento del suo ritorno in Germania dopo l’esilio americano e dopo la conclusione della collaborazione con Horkheimer per la stesura della Dialettica dell’Illuminismo, considerandole l’inizio di un percorso più personale: la specificità che distingue Adorno da altri francofortesi consiste in un permanente e prevalente approccio filosofico alla teoria critica della società praticata dalla Scuola, per cui essa è essenzialmente un’azione teoretica, per quanto collegata alla complessità dei saperi sociali.

- Details

- Hits: 2711

Industrializzazione e progresso

La lezione della Rivoluzione d’ottobre

di Giorgio Grimaldi

Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 2/2017, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Premessa. Dalla rivoluzione socialista a quella borghese e viceversa

Premessa. Dalla rivoluzione socialista a quella borghese e viceversa

Per dimensioni, dinamiche e contenuti, solo la Rivoluzione francese può essere proposta per un’analisi comparativa con la Rivoluzione d’ottobre, mentre il ciclo rivoluzionario inglese e a maggior ragione la Rivoluzione americana, pur preparando anche sul piano ideologico gli eventi del 1789, fanno riferimento a blocchi sociali troppo diversi da quelli che saranno protagonisti dei rivolgimenti successivi. Naturalmente - e non solo dal punto di vista cronologico - il rapporto tra queste due grandi epoche di crisi storica va subito rovesciato: la Rivoluzione francese è stata uno sconvolgimento politico e sociale le cui ripercussioni su larga scala hanno dato avvio a un ciclo rivoluzionario che si sarebbe concluso esattamente duecento anni dopo.

Tralasciamo gli avvenimenti intermedi come la Comune di Parigi. Tralasciamo anche il fatto che alla fine del XIX secolo la borghesia nel prendere il potere abbia dovuto mettere in azione forze a lei conflittuali, aprendo la strada a istanze nuove e più avanzate; forze anche contrapposte agli interessi borghesi stessi, ma che continueranno a muoversi nel solco della loro provenienza. Se la rivoluzione del 1789 ha visto la presa del potere politico da parte di una classe che già deteneva di fatto quello economico, la rivoluzione del 1917 si è trovata di fronte per lo meno un doppio ostacolo: giungere al socialismo a partire da un’economia ancora prevalentemente agraria.

- Details

- Hits: 2936

Circa la ‘tentazione’ del populismo democratico

di Alessandro Visalli

Di recente Michele Prospero, filosofo fortemente impegnato nella critica di leaderismo e populismo, in particolare negli anni che vanno dall’insorgere di Berlusconi a Renzi, passando per il M5S, ha scritto un interessante articolo su Il Manifesto (qui il testo) nel quale segnala la crisi del liberismo anglosassone ed anche, contemporaneamente sia del “liberismo a contaminazione populista”, di marca berlusconiana, sia del “neo-illuminismo europeo”, di marca prodiana. Distingue quindi in queste crisi l’emergere di un vuoto nel quale sono premiate quelle che chiama “chiusure, protezioni e illusioni comunitarie”.

Di recente Michele Prospero, filosofo fortemente impegnato nella critica di leaderismo e populismo, in particolare negli anni che vanno dall’insorgere di Berlusconi a Renzi, passando per il M5S, ha scritto un interessante articolo su Il Manifesto (qui il testo) nel quale segnala la crisi del liberismo anglosassone ed anche, contemporaneamente sia del “liberismo a contaminazione populista”, di marca berlusconiana, sia del “neo-illuminismo europeo”, di marca prodiana. Distingue quindi in queste crisi l’emergere di un vuoto nel quale sono premiate quelle che chiama “chiusure, protezioni e illusioni comunitarie”.

L’articolo si muove chiaramente nell’orbita di LeU, che ne è il soggetto, il “progetto” cui fa riferimento nei primi righi è questo:

Che il voto non abbia premiato la sinistra è così evidente che non vale insistervi oltre. Invece di accanirsi in una metafisica della sconfitta o di trincerarsi in un silenzio che dura ormai da un mese, i dirigenti dovrebbero chiarire cosa fare del modesto bottino elettorale comunque ricevuto. Non ci vuole una disperata opera di contrizione per spiegare perché dal 6% raggiunto alcuni mesi prima alle regionali in Sicilia si è verificata alle politiche una perdita di almeno due punti che ha indebolito di molto il progetto.

Nel seguito immediato l’autore nomina le cause che hanno sottratto “quei decimali di consenso” che avrebbero ridotto la sconfitta elettorale. Questi sono:

- Details

- Hits: 2358

I diritti civili dell'Unione Europea

La maschera del Neoliberismo

di Daniela Danna

L'Unione europea del pareggio di bilancio, dell'austerità nei conti dello Stato che erodono il settore pubblico e il welfare, l'Europa delle norme che avvantaggiano il grande capitale, dell'euro che strangola i Paesi economicamente più deboli a vantaggio di quelli più forti è anche l'avamposto dei diritti per le minoranze sessuali, e secondo gli esperti batte per impegno anche l'Onu. Come è possibile?

L'Unione europea del pareggio di bilancio, dell'austerità nei conti dello Stato che erodono il settore pubblico e il welfare, l'Europa delle norme che avvantaggiano il grande capitale, dell'euro che strangola i Paesi economicamente più deboli a vantaggio di quelli più forti è anche l'avamposto dei diritti per le minoranze sessuali, e secondo gli esperti batte per impegno anche l'Onu. Come è possibile?

Dobbiamo tornare indietro all'onda lunga del Sessantotto, in cui il risveglio politico dei soggetti oppressi, la loro autorganizzazione e presa di parola, toccava anche gay e lesbiche (minoritarie sia nel movimento gay che nel femminismo) (1). Invece di vergognarci per i nostri amori, abbiamo cominciato a praticare la visibilità all'insegna dell'aspirazione rivoluzionaria di quegli anni: nel Gay Liberation Front, nel Fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano (il Fuori!), più tardi persino nelle Brigate Saffo. E abbiamo prodotto cambiamenti nella società e nelle leggi: dal 1989 a oggi ben 24 Paesi europei hanno introdotto forme di riconoscimento per le coppie dello stesso sesso. Questo è avvenuto senza obblighi da parte degli organi comunitari europei, che lasciano il Diritto di famiglia agli Stati, però con il loro contributo politico. Dalla seconda metà degli anni '70 sia le istituzioni che oggi chiamiamo Unione europea che il Consiglio d'Europa (2) sono stati oggetto di pressione politica da parte dell'Interna-tional gay and lesbian association (ILGA), fondata in Gran Bretagna nel 1976, e spinta dall'associazione britannica Stonewall a lottare per l'inserimento dell'orientamento sessuale tra le categorie per cui è proibita la discriminazione nei vari forum europei.

- Details

- Hits: 5224

Favole del reincanto

di Stefania Consigliere

E allora perché non mi sento antifascista? La prima ragione è strategica e generale: definirsi a partire dall’avversario è pericoloso

La trappola oppositiva

La trappola oppositiva

Come al solito fra me e il mondo qualcosa non torna. Questa volta è il fatto di non sentirmi particolarmente antifascista e proprio mentre i resti della sinistra e del pensiero critico sembrano trovare una piattaforma comune nel definirsi tutti come tali. Riconosco che non è un buon inizio. Fascismo, nazismo e totalitarismo mi ossessionano almeno fin da quando gli anni Settanta hanno inciso brandelli di storia e di politica nel mio (in)conscio di bambina. Mi angosciava l’idea che intere nazioni avessero potuto idolatrare un Mussolini o un Hitler, tollerare l’esistenza dei campi o trovare sensata l’eliminazione di ogni differenza. Poi l’ultimo paio di decenni mi ha ben chiarito cosa può uno Stato, quanti e quali investimenti in paura, coazione, intossicamento e scissione siano necessari per insegnare agli umani l’alienazione da sé e dal mondo.

E allora perché non mi sento antifascista? La prima ragione è strategica e generale: definirsi a partire dall’avversario è pericoloso. C’è un mimetismo nascosto, una fratellanza segreta fra A e non-A che satura il campo del pensabile e nasconde tutto ciò che, essendo altro, rifiuta di farsi catturare nella logica binaria. Questa trappola concettuale ha avvelenato lo spazio politico novecentesco, generando ortodossie speculari e spingendo tutto il resto ai margini e nell’insignificanza. Meglio allora definirsi a partire da ciò che si è o si vorrebbe essere.

La seconda ragione più difficile da fissare.

- Details

- Hits: 1755

La nostra garanzia si chiama complottismo

di Dario De Marco

Allora, mio caro Generale, come va?

Allora, mio caro Generale, come va?

Bene, Eminenza, molto bene, grazie. Un po’ in ansia per quel piccolo conflitto, laggiù…

Quell’ultimo che è esploso, dice? Oh misericordia divina, certo nonostante quei popoli ci siano più che abituati, è sempre triste vederli sterminarsi a vicenda… Speriamo che finisca al più presto, vero?

Presto? E perché mai… Ah, sì giusto, lei dice per i civili, per le vittime accidentali. Per quanto, definire civili quelle genti… Ma sa, vanno anche salvaguardate esigenze di stabilità, gli equilibri internazionali, la geopolitica, la filiera produttiva, le forniture delle industrie… La mia preoccupazione era proprio per questo. Lei piuttosto, cosa mi racconta? Tutto bene dal punto di vista, come si dice, spirituale?

Sì, senza dubbio. Siamo molto felici del fatto che la terra sia stata liberata dall’oscura minaccia incombente da Est. C’è giustizia all’altro mondo, ma a volte anche in questo mondo. E soprattutto siamo soddisfatti di come sia stata liberata, grazie all’intercessione del Vicario di Nostro Signore… Lei è conscio, non è vero, che la Storia ha già attribuito il merito a lui, molto più che a voi soldati.

Eh, certo certo, come no. E cosa dice lui, Sua…

Santità, caro Generale. Sua Santità è sempre molto impegnato, ma sta benone: riesce ancora a soddisfare, ad un occhio esterno, tutti i crismi dell’autonomia di corpo e spirito. Sembra perfettamente indipendente, insomma, e quindi, di fatto, lo è, non so se mi spiego.

- Details

- Hits: 3803

L’Unione europea non può essere democratizzata

di Thomas Fazi e William Mitchell

L’integrazione neoliberale dell’Europa

L’integrazione neoliberale dell’Europa

Stabilire il momento in cui il processo di integrazione europea si è volto al peggio non è compito facile. È una difficoltà dovuta al fatto che gli aspetti più nefasti (da una prospettiva progressista) di questo processo sono il risultato di decisioni apparentemente non nefaste prese nei decenni precedenti. Per semplicità, comunque, possiamo fissare il momento di svolta dell’Europa verso il neoliberismo intorno alla metà degli anni ‘70, quando il regime cosiddetto “keynesiano”, adottato in occidente dopo la seconda guerra mondiale, entrò in una crisi conclamata.

Non solo, in quegli anni, la pressione salariale, i costi crescenti e l’aumento della competizione internazionale avevano causato una riduzione dei profitti, provocando l’ira dei capitalisti; a un livello più profondo, il regime di pieno impiego minacciava di costituire le fondamenta per un superamento del capitalismo stesso: una classe lavoratrice sempre più militante aveva iniziato a fare fronte con i movimenti della controcultura dei tardi anni ‘60, chiedendo una democratizzazione radicale dell’economia e della società.

Come l’economista polacco Michał Kalecki aveva anticipato trent’anni prima, il pieno impiego non era divenuto solamente una minaccia economica per la classe dominante, ma anche e soprattutto una minaccia politica. Durante gli anni ‘70 e ‘80 questo fu motivo di grande preoccupazione per le élites occidentali, come è confermato da svariati documenti pubblicati all’epoca.

- Details

- Hits: 3214

Lenin: NEP, egemonia e transizione

di Gianni Fresu

Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 2/2017, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

«L’idra della rivoluzione è già stata annientata nei suoi fautori e in buona parte dei suoi prodotti; ma bisogna ancora soffocarne la semenza, nel timore che possa riprodursi sotto altre forme. I troni legittimi sono stati ristabiliti: ora mi dispongo a ricollocare sul trono anche la scienza legittima, quella che si pone al servizio del supremo Signore, la verità della quale è attestata da tutto l’universo»1.

«L’idra della rivoluzione è già stata annientata nei suoi fautori e in buona parte dei suoi prodotti; ma bisogna ancora soffocarne la semenza, nel timore che possa riprodursi sotto altre forme. I troni legittimi sono stati ristabiliti: ora mi dispongo a ricollocare sul trono anche la scienza legittima, quella che si pone al servizio del supremo Signore, la verità della quale è attestata da tutto l’universo»1.

In questo modo uno dei massimi teorici della Restaurazione, Karl Ludwig Von Haller, apriva nel 1816 la sua opera più celebre, con un intento dichiarato: sconfiggere anche sul piano teorico le dottrine rivoluzionarie già battute sul piano politico dalla riaffermazione dei principi dinastici in Europa. Sebbene travolte, egli intravvedeva infatti il rischio di una loro possibile riemersione e il diffondersi di una nuova fiammata di sussulti insurrezionali.

Domenico Losurdo ha più volte sottolineato come Hegel sia stato il primo grande intellettuale a rapportarsi in termini razionali alla Rivoluzione francese, spiegandone le cause attraverso il disvelamento delle contraddizioni reali generate dalla società di Antico Regime entrata in una fase di decadenza che decretava la fine della sua necessità storica2. Tutto al contrario, la Restaurazione cercava di spiegare la rivoluzione attraverso cause esterne al corpo sociale (catastrofe naturale, improvvisa epidemia collettiva, teoria della cospirazione…) e metteva sul banco degli imputati anzitutto la speculazione filosofica e il razionalismo illuminista. L’idea di palingenesi connessa al concetto stesso di rivoluzione, ad esempio, ispirata alla convinzione di poter ricostruire su basi nuove, definite per deduzione logico-razionale, le regole fondamentali della società, non aveva per Edmund Burke precedenti storici concreti nella storia europea: le sue uniche radici erano nell’idea astratta e artificiale del primato della ragione, cui tutto deve uniformarsi e nella cui prospettiva tutto ciò che viene dal passato va radicalmente messo in discussione, se non proprio distrutto.

- Details

- Hits: 1990

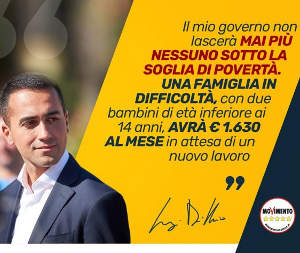

Il reddito di cittadinanza è un diritto naturale?

di Luca Michelini

1. Vorrei proporre alcune brevi riflessioni sull’articolo di Beppe Grillo “Società senza lavoro”, pubblicato sul suo blog il 14 marzo 2018.

1. Vorrei proporre alcune brevi riflessioni sull’articolo di Beppe Grillo “Società senza lavoro”, pubblicato sul suo blog il 14 marzo 2018.

Le mie non vogliono essere riflessioni politiche e sono svolte per cercare di spostare il tenore della discussione che l’informazione sta cercando di imprimere a questa tematica. Basti dire che il “Corriere della sera” del 16 marzo con un articolo di P. Battista taccia Grillo di utopismo e di marxismo, onde meglio sottolineare il carattere “estremo, anzi estremista”, in ultima analisi totalitario (“si sa che nella storia molto spesso le utopie paradisiache hanno generato molti inferni totalitari terreni”) del pensiero del fondatore del Movimento Cinque Stelle e per sottolineare la netta torsione a sinistra che Grillo vorrebbe imprimere al movimento (niente aperture alla Lega, dunque)[1]. Per quanto la linea editoriale del “Corriere della sera” sia mutata con il cambio di proprietà, è però opportuno ricordare che il quotidiano milanese ha avuto un ruolo fondamentale nel definire il cosiddetto “liberismo di sinistra”, cioè l’ideologia portante del Partito Democratico. E questo ruolo lo ha giocato ben prima che questo partito venisse preso in mano da M. Renzi. Il neo-liberismo del maggior partito della cosiddetta sinistra italiana si definisce, infatti, già negli anni Novanta ed ha avuto nell’ex-classe dirigente del PCI un protagonista di primo piano[2].

Credo dunque sia opportuno commentare la riflessione di Grillo per quello che vuole essere: una riflessione meta-politica, anche se alla politica in ultima analisi vuole essere rivolta.

- Details

- Hits: 2901

Sinistra e Unione europea. Aspettando Godot

di Giovanna Cracco

Ogni volta che una persona di sinistra afferma che l’Unione europea così com’è non va bene, ma la soluzione non è uscirne, la si deve cambiare dall’interno – rendendola più democratica, una coesione di popoli e di ideali, sociale e politica e non solo economica e monetaria, l’Europa del welfare e degli investimenti produttivi e non del Fiscal Compact e dell’austerity – una domanda assale chi scrive. In una brutale sintesi: ci è o ci fa? Il riferimento, si intende, è a esponenti politici, studiosi, intellettuali, giornalisti, persone insomma per le quali approfondire la realtà, leggere documenti, interrogarsi è dovere del mestiere che hanno scelto; cittadini impegnati in altre occupazioni non hanno tempo, fonti e canali per farlo, e dunque non possono che fare propri e replicare il pensiero e l’analisi che vengono loro offerti dall’informazione e dalla politica di sinistra – a scanso di equivoci, non si iscrive qui il Partito democratico all’area di sinistra, e nemmeno i fuoriusciti di Liberi e Uguali; e neanche il gruppo L’Espresso, quotidiano Repubblica in testa.

Ogni volta che una persona di sinistra afferma che l’Unione europea così com’è non va bene, ma la soluzione non è uscirne, la si deve cambiare dall’interno – rendendola più democratica, una coesione di popoli e di ideali, sociale e politica e non solo economica e monetaria, l’Europa del welfare e degli investimenti produttivi e non del Fiscal Compact e dell’austerity – una domanda assale chi scrive. In una brutale sintesi: ci è o ci fa? Il riferimento, si intende, è a esponenti politici, studiosi, intellettuali, giornalisti, persone insomma per le quali approfondire la realtà, leggere documenti, interrogarsi è dovere del mestiere che hanno scelto; cittadini impegnati in altre occupazioni non hanno tempo, fonti e canali per farlo, e dunque non possono che fare propri e replicare il pensiero e l’analisi che vengono loro offerti dall’informazione e dalla politica di sinistra – a scanso di equivoci, non si iscrive qui il Partito democratico all’area di sinistra, e nemmeno i fuoriusciti di Liberi e Uguali; e neanche il gruppo L’Espresso, quotidiano Repubblica in testa.

Non si sa cosa preferire. Se la persona ci è, due sono le possibilità.

La propaganda, martellante e pervasiva da oltre vent’anni, ha fatto a tal punto presa che l’ideologia europeista – un sacco vuoto riempito di grandi valori al fine di disarmare la critica con una narrazione potente e universale: pace, progresso, libertà... – è stata assorbita acriticamente anche da chi avrebbe dovuto possedere la chiave di lettura politica e gli strumenti culturali per andare oltre l’etica ufficiale; dunque, prima possibilità, la natura dell’Unione europea non è stata d’emblée approfondita – nel percorso storico, politico, economico, contenuto dei Trattati e poteri delle istituzioni create – e ciò significa che la persona non ha assolto al dovere imposto dal proprio ruolo professionale. Seconda possibilità: la natura della Ue è stata approfondita, ma il pregiudizio favorevole ha offuscato la capacità di analisi.

- Details

- Hits: 1664

L’occidente e le guerre “umanitarie”

di Anthony Freda

Riprendiamo un attualissimo articolo pubblicato dal Washington Blog nel 2015, che si occupa delle “guerre umanitarie” intraprese dai governi occidentali. Ogni volta che gli USA vogliono cambiare gli equilibri geopolitici di una regione ne destabilizzano i governi, prendendo a pretesto presunte emergenze umanitarie (che poi si rivelano completamente false o enormemente ingigantite, ex-post) e intervengono militarmente, causando molte più vittime di quelle che a parole volevano evitare. Quindi lasciano le regioni dove intervengono tra le rovine e il caos. L’ennesimo esempio è l’attuale situazione in Siria. E per l’ennesima volta i media nostrani tentano di convincere l’opinione pubblica della “necessità” di un’altra “guerra umanitaria”

La prima “guerra umanitaria” dell’era post-guerra fredda è avvenuta in Kosovo, Bosnia e Serbia, regioni della ex Jugoslavia (Croazia e Slovenia erano anch’esse regioni della ex Jugoslavia che hanno pure giocato un ruolo nella guerra).

La prima “guerra umanitaria” dell’era post-guerra fredda è avvenuta in Kosovo, Bosnia e Serbia, regioni della ex Jugoslavia (Croazia e Slovenia erano anch’esse regioni della ex Jugoslavia che hanno pure giocato un ruolo nella guerra).

Secondo Wikipedia:

I “bombardamenti umanitari” sono un’espressione che si riferisce al bombardamento della NATO sulla Repubblica Federale della Jugoslavia (24 marzo – 10 giugno 1999) durante la guerra del Kosovo… L’espressione strettamente connessa “guerra umanitaria” è apparsa contemporaneamente.

Infatti, la guerra in Jugoslavia è stato il modello per tutte le seguenti “guerre umanitarie”… in Libia, Siria, Nigeria (pensate a Boko Haram) e altrove.

Il leader attivista contro la guerra David Swanson l’ha descritta così:

Quello che il vostro governo vi ha raccontato riguardo il bombardamento del Kosovo è falso. Ed è una cosa importante.[…]

L’inizio della guerra di aggressione della NATO, la sua prima guerra post-Guerra Fredda per imporre il suo potere… ci fu presentata come un atto di filantropia .

- Details

- Hits: 2095

Siria. “A Douma non c’è stato attacco chimico”

di Robert Fisk

Il noto reporter di guerra britannico Robert Fisk, nel suo reportage da Douma, nei luoghi dove ci sarebbe stato l’attacco chimico, ha intervistato residenti e medici di Douma, ed emerge un quadro della situazione che smentisce tutta la narrativa menzognera del maistream e dei governi occidentali.

Il noto reporter di guerra britannico Robert Fisk, nel suo reportage da Douma, nei luoghi dove ci sarebbe stato l’attacco chimico, ha intervistato residenti e medici di Douma, ed emerge un quadro della situazione che smentisce tutta la narrativa menzognera del maistream e dei governi occidentali.

Dal reportage del celebre e storico reporter di guerra Rober Fisk si evince che a Douma non c’è stato nessuno attacco con armi chimiche. Potrebbe essere contestata la versione di Fisk. Vero, ma dal momento che i governi di USA, Francia e Gran Bretagna hanno attaccato la Siria in quanto hanno ricevuto informazioni dai social network dell’uso di gas da parte dell’esercito siriano, perché non si dovrebbe credere ad un reporter di fama internazionale che da più di 40 anni realizza reportage dai campi di battaglia? L’articolo di Fisk acquisisce un autorevolezza maggiore dal momento che non si può affatto definire un simpatizzante di Assad. Dall’articolo, qui in originale, emerge. Segue traduzione integrale pubblicata da Lantidiplomatico.it

* * * *

Questa è la storia di una città chiamata Douma, un luogo devastato e puzzolente di blocchi di appartamenti distrutti – e di una clinica sotterranea le cui immagini di sofferenza hanno permesso a tre delle nazioni più potenti del mondo occidentale di bombardare la Siria la scorsa settimana. C’è anche un dottore amichevole in un cappotto verde che, quando lo rintraccio nella stessa clinica, mi dice allegramente che la ripresa del “a gas” che ha fatto orrore al mondo – nonostante tutti i dubbiosi – è perfettamente genuina.

- Details

- Hits: 6626

Leggete Karl Marx!

«Il capitalismo non è eterno. E Marx è ancora necessario»

Conversazione tra Marcello Musto e Immanuel Wallerstein

Nasceva duecento anni fa l’autore del «Manifesto del partito comunista»: sul suo pensiero abbiamo interpellato il sociologo Immanuel Wallerstein, che ne rivendica l’attualità. «Non può fare a meno di lui una sinistra globale che voglia rappresentare l’80% più povero degli abitanti della Terra».

Nasceva duecento anni fa l’autore del «Manifesto del partito comunista»: sul suo pensiero abbiamo interpellato il sociologo Immanuel Wallerstein, che ne rivendica l’attualità. «Non può fare a meno di lui una sinistra globale che voglia rappresentare l’80% più povero degli abitanti della Terra».

Immanuel Wallerstein, Senior Research Scholar alla Yale University (New Haven, USA) è considerato uno dei più grandi sociologi viventi. I suoi scritti sono stati molto influenzati dalle opere di Marx ed egli è uno degli studiosi più adatti con il quale riflettere sul perché il pensiero di Marx sia ritornato, ancora una volta, di attualità.

* * * *

MM: Professor Wallerstein, 30 anni dopo la fine del cosiddetto “socialismo reale”, in quasi tutto il globo tantissimi dibattiti, pubblicazioni e conferenze hanno a tema la persistente capacità da parte di Marx di spiegare le contraddizioni del presente. Lei ritiene che le idee di Marx continueranno ad avere rilevanza per quanti ritengono necessario ripensare un’alternativa al capitalismo?

IW: Esiste una vecchia storia su Marx che dice che ogni qual volta si cerca di buttarlo fuori dalla porta, lui rientra dalla finestra. È quanto sta accadendo anche in questi anni. Marx è ancora fondamentale per quanto scrisse a proposito del capitalismo. Le sue osservazioni furono molto originali e completamente diverse da ciò che affermarono in proposito altri autori. Oggi affrontiamo problemi rispetto ai quali egli ha ancora molto da insegnarci e tanti editorialisti e studiosi – non certo solo io – trovano il pensiero di Marx particolarmente utile in questa fase di crisi economica e sociale. Ecco perché, nonostante quanto era stato predetto nel 1989, assistiamo nuovamente alla sua rinnovata popolarità.

- Details

- Hits: 2045

Il sentimento della rivoluzione

di Sandro Moiso

Giorgio Cesarano, I GIORNI DEL DISSENSO. LA NOTTE DELLE BARRICATE. Diari del Sessantotto, a cura di Neil Novello e con uno scritto di Gianfranco Marelli, Castelvecchi, 2018, pp.218, € 17,50

Giorgio Cesarano (1928-1975) rimane una delle figure centrali, ma anche una delle più rimosse, dell’attività politico-culturale italiana del secondo dopoguerra. Poeta, autore teatrale e televisivo, traduttore e, soprattutto a partire proprio dal 1968, critico del capitalismo e militante dell’ala più radicale espressa dal movimento di contestazione dell’ordine di vita esistente venutosi a costituire in Italia proprio tra il’68 e il ’77.

Giorgio Cesarano (1928-1975) rimane una delle figure centrali, ma anche una delle più rimosse, dell’attività politico-culturale italiana del secondo dopoguerra. Poeta, autore teatrale e televisivo, traduttore e, soprattutto a partire proprio dal 1968, critico del capitalismo e militante dell’ala più radicale espressa dal movimento di contestazione dell’ordine di vita esistente venutosi a costituire in Italia proprio tra il’68 e il ’77.

Contemporaneo e amico di Giovanni Raboni e Franco Fortini, oltre che di altri importanti esponenti del rinnovamento poetico e culturale italiano dei primi anni sessanta, si sarebbe poi allontanato progressivamente da quello stesso ambiente intellettuale per vivere pienamente l’esperienza e il sentimento, come lo avrebbe definito egli stesso, della Rivoluzione.

L’opera appena ripubblicata da Castelvecchi, con la cura attenta e preziosa di Neil Novello, aveva costituito nel 1968 una delle prime testimonianze dirette di un movimento che, in quella primavera e a Milano, stava muovendo i primi passi. Pubblicata da Mondadori nel luglio di quello stesso anno aveva di fatto costituito l’ampliamento di un testo, “Vengo anch’io” direttamente ispirato all’omonima canzone di Enzo Jannacci, pubblicato da Anna Banti sulla rivista “Paragone”.

All’epoca, però, il testo apparve “censurato” dalla casa editrice e mondato della seconda parte che, già all’epoca, l’autore avrebbe voluto pubblicata insieme alla prima (e pubblicata poi nell’autunno di quell’anno su “Nuovi argomenti” con il titolo “La notte del Corriere”), finalmente ripresa in questa nuova edizione che, inoltre, ripristina anche il testo originale del primo diario.

- Details

- Hits: 1587

USA: politica estera ad una svolta

di Zosimo

Il ritorno al bilateralismo come approccio diplomatico è fonte di gravi errori di prospettiva che potrebbero mettere in serio pericolo un equilibrio globale già abbastanza instabile

La politica estera americana è giunta ad una svolta? Sta per chiarirsi la direzione verso cui muove l’Amministrazione Trump dopo il suo primo anno di insediamento? Questi interrogativi tengono banco nel dibattito politico di questi giorni, e non soltanto negli USA.

La politica estera americana è giunta ad una svolta? Sta per chiarirsi la direzione verso cui muove l’Amministrazione Trump dopo il suo primo anno di insediamento? Questi interrogativi tengono banco nel dibattito politico di questi giorni, e non soltanto negli USA.

Una serie di avvenimenti di particolare rilevanza si sono susseguiti ad un ritmo piuttosto intenso nelle ultime settimane ed hanno dato la sensazione di un’accelerazione degli eventi con segnali sempre più evidenti di una svolta impressa dall’attuale amministrazione, soprattutto nella strategia di politica estera, con intrecci e ripercussioni anche in questioni di politica interna.

Ripercorriamo quindi brevemente la successione dei più importanti recenti avvenimenti e proviamo poi ad individuare delle possibili chiavi di lettura.

In ordine cronologico, il primo di questa serie di eventi è stato l’annuncio, da parte del Presidente Trump, a fine febbraio scorso, tramite il suo strumento di comunicazione preferita, cioè il “cinguettio” mediatico di un tweet, di voler incontrare il leader Nordcoreano Kim Jong Un, per aprire un negoziato diretto, con l’obiettivo dichiarato di ridimensionare i programmi nucleari della Corea del Nord. Un’apertura avvenuta in coincidenza con le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, dove si è verificato un evento simbolico di portata storica: un team misto di atleti nord e sudcoreani ha gareggiato sotto un’unica bandiera simboleggiante l’unità del popolo coreano. Un evento da molti considerato un grande successo diplomatico dell’attuale presidente della Corea del Sud, Moon Jae In. [1]

- Details

- Hits: 4341

Tra culto della tecnologia e decrescita felice, scegliamo la lotta di classe

di coniarerivolta

Di seguito il nostro intervento al primo incontro del ciclo su Tecnologia, Lavoro e Classe, scaricabile in formato PDF qui. Ci vediamo giovedì 19 aprile, ore 16, alla Facoltà di Economia di Roma Tre per il secondo appuntamento, in cui discuteremo delle nuove frontiere dello sfruttamento nell’era digitale

1. L’introduzione delle macchine e la disoccupazione

1. L’introduzione delle macchine e la disoccupazione

Il progresso tecnologico è un fenomeno per sua natura complesso e controverso. Nonostante la vulgata mainstream tenda a presentarlo come un fenomeno meramente tecnico, neutrale e quasi salvifico, ha ovvie implicazioni politiche e sociali. Già alcuni tra i fondatori dell’economia politica si interrogavano sul ruolo che meccanizzazione dei processi produttivi, introduzione delle macchine e possibile sostituzione del lavoro umano avrebbero avuto nel disciplinare ed orientare il conflitto di classe a favore delle classi dominanti. Si può tracciare infatti una linea ideale che parte da David Ricardo – il quale notava come l’introduzione delle macchine potesse al contempo “rendere esuberante la popolazione e peggiorare le condizioni dei lavoratori” – ed arriva a Marx, per il quale le macchine possono risultare funzionali al disegno dei capitalisti di comprimere “il prezzo della forza lavoro al di sotto del suo valore”. In questa maniera, ci dice Marx, la sovrappopolazione relativa “forma un esercito industriale di riserva disponibile che appartiene al capitale in maniera assoluta come se fosse stato allevato a sue spese”.

2. I movimenti dell’esercito industriale di riserva

L’utilizzo delle macchine, all’interno di un sistema capitalista, è d’altro canto uno dei terreni di lotta sui quali il conflitto distributivo prende forma. L’introduzione delle macchine nel processo produttivo rende momentaneamente superflua una parte della popolazione, ingrossando le fila dell’esercito industriale di riserva. Come conseguenza, aumenta la concorrenza all’interno della forza lavoro, con ripercussioni negative sui salari e sulle condizioni lavorative.

Page 323 of 612