- Details

- Hits: 2731

Eguaglianza? Dipende*

Dialogo fra Sergio Cesaratto e Pietro Reichlin

MICROMEGA: Con lo scoppio della crisi economica nel 2008 ha riguadagnato centralità anche in Occidente la questione sociale. Si è così ricominciato a parlare di povertà, diseguaglianze, equità, tanto nell'analisi delle dinamiche della crisi quanto in merito alle politiche necessarie a farvi fronte.

MICROMEGA: Con lo scoppio della crisi economica nel 2008 ha riguadagnato centralità anche in Occidente la questione sociale. Si è così ricominciato a parlare di povertà, diseguaglianze, equità, tanto nell'analisi delle dinamiche della crisi quanto in merito alle politiche necessarie a farvi fronte.

Non sempre però, anche all'interno del vasto campo della sinistra, con le parole equità, giustizia sociale, eguaglianza ci si riferisce a concetti condivisi “pacificamente” da tutti. Sono parole dal significato estremamente vago e sfuggente, che è bene precisare.

Qualche mese fa è uscito un importante saggio di Pietro Reichlin e Aldo Rustichini intitolato “Pensare la sinistra. Tra equità e libertà” (Laterza) in cui i due autori, due economisti, si propongono come primo obiettivo quello di “aggiornare e ridiscutere il concetto di equità”.

Professor Reichlin, perché ritiene che la sinistra sia legata ad una visione antiquata e ormai inservibile della realtà e in che modo secondo lei si dovrebbe approdare ad un “cambio di paradigma”? Di quali nuove idee avrebbe bisogno la sinistra oggi?

REICHLIN: Innanzitutto preciso che le idee contenute nel nostro saggio non sono affatto nuove. Attingono ad una tradizione ormai consolidata, che è quella del liberalismo di sinistra.

Il nostro punto di partenza è questo: un concetto di equità che si focalizza principalmente sull’“uguaglianza dei risultati” e fa leva su un modello molto invasivo di stato sociale, confligge in primo luogo con un altro concetto molto importante, soprattutto nelle società moderne: quello della libertà.

- Details

- Hits: 2990

Banca d'Italia non lascia speranze

di Pasquale Cicalese

Asettico, come al solito. Preciso, al limite della pignoleria, senza alcun intento autocelebrativo. Viene pubblicato ogni quadrimestre e dà la radiografia completa dell’economia italiana. E’ il Bollettino Economico, l’ultimo uscito il 17 aprile scorso. Settanta pagine, grafici, tabelle, commenti specifici. La prima cosa che guardi è la posizione patrimoniale estera. Dai un’importanza estrema a questo dato dopo la burrasca monetaria dell’estate del 1992 e dopo che, alcuni mesi dopo, nell’emeroteca della Dipartimento di Economia di Scienze Po ti eri imbattuto in una lettura estrema, che ti raccontava la filosofia monetaria della Bundesbank. Il libro era “Il conflitto economico mondiale” del rimpianto socialista, quando alcuni decenni prima significava serietà ed una preparazione che superava il circolo intellettuale di Togliatti, Riccardo Parboni, un economista che gli anni 2011-2013 te li raccontava nel lontano 1984. Non sei sorpreso di ciò che ti accade intorno, Parboni lo aveva annunciato: ti domandi semplicemente come è stato possibile che negli ultimi trent’anni gli italiani abbiano delegato i loro affari ad autentiche schiappe.

Asettico, come al solito. Preciso, al limite della pignoleria, senza alcun intento autocelebrativo. Viene pubblicato ogni quadrimestre e dà la radiografia completa dell’economia italiana. E’ il Bollettino Economico, l’ultimo uscito il 17 aprile scorso. Settanta pagine, grafici, tabelle, commenti specifici. La prima cosa che guardi è la posizione patrimoniale estera. Dai un’importanza estrema a questo dato dopo la burrasca monetaria dell’estate del 1992 e dopo che, alcuni mesi dopo, nell’emeroteca della Dipartimento di Economia di Scienze Po ti eri imbattuto in una lettura estrema, che ti raccontava la filosofia monetaria della Bundesbank. Il libro era “Il conflitto economico mondiale” del rimpianto socialista, quando alcuni decenni prima significava serietà ed una preparazione che superava il circolo intellettuale di Togliatti, Riccardo Parboni, un economista che gli anni 2011-2013 te li raccontava nel lontano 1984. Non sei sorpreso di ciò che ti accade intorno, Parboni lo aveva annunciato: ti domandi semplicemente come è stato possibile che negli ultimi trent’anni gli italiani abbiano delegato i loro affari ad autentiche schiappe.

Non si tratta solo di politici, ma, come si incomincia ad affermare timidamente, di baroni, di alti dirigenti della PA, di banchieri e, spesso, di industriali. Quanto agli antagonisti, avevano torto marcio, in economia il salario non è mai una variabile indipendente; quanti di loro lessero l’annunciata guerra di Parboni? Quanti di loro lessero da Pala che lo schema sraffiano era un’autentica bufala?

- Details

- Hits: 2423

Le catene del debito che uccidono i Comuni

Guido Viale

Oggi, se non si mette al centro di ogni ragionamento, discorso o iniziativa l'ampiezza, la profondità e la gravità della crisi che stiamo attraversando in Italia, in Europa e nel mondo, si rischia di essere assimilati alla «casta», al mondo della politica così come ormai viene percepita dalla grande maggioranza della popolazione: un mondo che si occupa solo di se stesso e non delle sofferenze dei governati. E' un rischio che comincia a erodere il consenso del movimento 5 stelle, che peraltro sembra culturalmente poco attrezzato per affrontare il tema in modo radicale.

Oggi, se non si mette al centro di ogni ragionamento, discorso o iniziativa l'ampiezza, la profondità e la gravità della crisi che stiamo attraversando in Italia, in Europa e nel mondo, si rischia di essere assimilati alla «casta», al mondo della politica così come ormai viene percepita dalla grande maggioranza della popolazione: un mondo che si occupa solo di se stesso e non delle sofferenze dei governati. E' un rischio che comincia a erodere il consenso del movimento 5 stelle, che peraltro sembra culturalmente poco attrezzato per affrontare il tema in modo radicale.

Occupazione, redditi da lavoro diretti o differiti (pensioni e ammortizzatori sociali), welfare state, scuola, università ma anche buona parte dell'apparato produttivo e delle strutture amministrative del paese hanno raggiunto un punto di non ritorno. Ma nessuno arriva ad ammettere che ormai non c'è ripresa che possa far tornare le cose «come erano prima». L'esempio più calzante di questa irreversibilità lo si vede in ciò: in Italia la disoccupazione giovanile è al 40 per cento, in Grecia e in Spagna al 50; ma è eccezionalmente elevata quasi ovunque, senza contare la diffusione del precariato. È un segno evidente che l'assetto che il sistema economico ha assunto e consolidato nell'ultimo trentennio non è più in grado di offrire una prospettiva alle nuove generazioni. Questi giovani tra qualche anno saranno degli adulti, e in parte già lo sono; ma non per questo troveranno di meglio. È un'intera prospettiva di vita - casa, famiglia, figli; ma anche occasioni per far valere e riconoscere le proprie capacità - che si dissolve; e già ora essi sanno che li attendono una vita e una vecchiaia di miseria senza lavoro, senza pensione e senza reddito.

- Details

- Hits: 5212

La flessibilità del lavoro e la crisi dell’economia italiana

Pasquale Tridico

L’obiettivo di questo articolo[1] è dimostrare che l’attuale crisi economica mondiale, in cui anche l’Italia è precipitata nel 2008, rappresenta per il nostro Paese solo l’ultimo stadio di un lungo declino che ha avuto inizio negli anni 90, o per essere più precisi nel biennio 1992/1993. In particolare, sostengono che le ragioni che spiegano il declino italiano, e in parte anche la recessione di oggi, così come la mancata ripresa dalla crisi, si possono trovare nelle riforme del mercato del lavoro. In particolare, la flessibilità del lavoro introdotta negli ultimi 15 anni, insieme ad altre politiche introdotte in parallelo fin dal 1992/93, hanno avuto conseguenze cumulative negative sulla disuguaglianza, sui consumi, sulla domanda aggregata, sulla produttività del lavoro e sulla dinamica del PIL.

Dalla flessibilità del lavoro al declino

Negli ultimi quindici anni il mercato del lavoro italiano ha conosciuto un profondo mutamento dal punto di vista legislativo, strutturale e sociale. L’origine di questo cambiamento può essere fatto risalire a quello che si è verificato dal 1993 in poi, ovvero da quando il Paese, successivamente alla recessione economica del 1992 e alla stipula del trattato di Maastricht decide di entrare fin da subito nell’Unione Economica e Monetaria. Questo voleva dire innanzitutto rispettare i criteri di Maastricht primo fra tutti la riduzione del tasso di inflazione, cosa che in Italia era particolarmente problematica. L’accordo del luglio 1993 voluto principalmente da Carlo Azeglio Ciampi, allora Presidente del Consiglio, aveva esplicitamente come scopo la riduzione della spirale inflazionista attraverso una moderazione salariale e altri interventi come la politica dei redditi, la crescita degli investimenti innovativi, e l’aumento della produttività. Tuttavia, come molti economisti hanno dimostrato, questo accordo è stato in grande misura disatteso. Al contrario la politica di moderazione salariale e quindi la disinflazione ha avuto successo.

- Details

- Hits: 3175

La “regola di piombo” sui salari di Mario Draghi

di Paolo Pini*

.jpg) Ritorniamo a commentare la tesi presentata da Mario Draghi, governatore della Bce, all’ultimo Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013, su cui ci siamo intrattenuti pochi giorni fa in merito al falso trade-off tra produttività del lavoro e flessibilità del lavoro (contrattazione sul salario e regolamentazioni del mercato del lavoro) [1].

Ritorniamo a commentare la tesi presentata da Mario Draghi, governatore della Bce, all’ultimo Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013, su cui ci siamo intrattenuti pochi giorni fa in merito al falso trade-off tra produttività del lavoro e flessibilità del lavoro (contrattazione sul salario e regolamentazioni del mercato del lavoro) [1].

Lo dobbiamo fare in quanto, fatte salve rare eccezioni (Andrew Watt sul Social Europe Journal[2] e Andrea Baranes su Sbilanciamoci.info [3]), pochi hanno commentato e valutato le implicazioni distributive del reddito che quelle tesi sottintendono. Come Andrew Watt ha fatto osservare nel suo secondo intervento sul Social Europe Journal (link), la “svista” del Governatore rende esplicito il pensiero della Banca centrale europea. Comparare l’andamento delle retribuzioni nominali con quello della produttività reale del lavoro, distinguendo tra Paesi “virtuosi” e Paesi “viziosi” è più che un esercizio contabile errato. Esso esplicita un indirizzo di politica economica ben definito, quando si afferma che le retribuzioni nominali del lavoro hanno ecceduto la crescita della produttività nei Paesi viziosi, e da lì vengono i loro mali, mentre i Paesi virtuosi si son ben guardati dal fare tale errore e hanno governato la dinamica delle retribuzioni nominali, mantenendola al di sotto della produttività del lavoro.

- Details

- Hits: 7223

Le politiche di austerità: un'analisi critica

di Guglielmo Forges Davanzati*

1 – Alle origini della crisi

1 – Alle origini della crisi

Nei principali media nazionali e internazionali, la crisi scoppiata nel 2007 è stata raccontata così. La crisi è crisi finanziaria, deriva da una deregolamentazione eccessiva dei mercati finanziari ed è, in ultima analisi, imputabile all’eccessiva avidità degli speculatori e degli operatori finanziari. Ciò che nella terminologia corrente viene definito il greed. La si risolve, o la si attenua, conseguentemente, ponendo un freno all’espansione non controllata della sfera finanziaria e riducendo gli stipendi dei manager delle grandi imprese. La gran parte degli economisti liberisti fa propria questa interpretazione e i principali provvedimenti di politica economica attuati a seguito dei numerosi vertici internazionali dell’ultimo biennio si sono coerentemente mossi lungo questa strada.

La radicale debolezza di questa tesi sta nel fatto che essa presuppone una sfera finanziaria totalmente autonoma rispetto all’economia reale, ovvero che l’economia reale possa risentire dell’instabilità finanziaria ma non generarla. A ben vedere, tuttavia, i nessi di causa-effetto si verificano semmai esattamente in senso contrario.

La crisi è stata causata da un’enorme e crescente disuguaglianza distributiva, sia all’interno dell’economia statunitense, sia su scala globale.

- Details

- Hits: 2207

Bassa domanda e declino italiano

Stefano Perri

Il dibattito sul declino prima e la crisi poi dell’economia italiana si è focalizzato principalmente sugli elementi “strutturali” dal lato dell’offerta[1]. Generalmente, al contrario, l’andamento negativo della domanda aggregata è considerato come un fattore congiunturale o di breve periodo. Tuttavia, basta guardare i dati senza pregiudizi per capire che la debolezza della crescita della domanda aggregata è stata una costante che per almeno un ventennio ha caratterizzato l’economia italiana. E’ quindi difficile negare che questo sia un vero e proprio elemento strutturale che ha concorso agli effetti così drammatici della crisi attuale. Dal punto di vista teorico ci si può riferire alla legge di Kaldor-Verdoorn. La legge mette in relazione la crescita della produttività del lavoro, la cui debolezza come si sa è uno degli elementi che hanno caratterizzato la nostra economia, con la crescita dell’output, individuando nella crescita dell’output la variabile indipendente. Interpretata dal lato della domanda, la legge afferma che la crescita della produttività è indotta dalla crescita della domanda aggregata[2].

Il dibattito sul declino prima e la crisi poi dell’economia italiana si è focalizzato principalmente sugli elementi “strutturali” dal lato dell’offerta[1]. Generalmente, al contrario, l’andamento negativo della domanda aggregata è considerato come un fattore congiunturale o di breve periodo. Tuttavia, basta guardare i dati senza pregiudizi per capire che la debolezza della crescita della domanda aggregata è stata una costante che per almeno un ventennio ha caratterizzato l’economia italiana. E’ quindi difficile negare che questo sia un vero e proprio elemento strutturale che ha concorso agli effetti così drammatici della crisi attuale. Dal punto di vista teorico ci si può riferire alla legge di Kaldor-Verdoorn. La legge mette in relazione la crescita della produttività del lavoro, la cui debolezza come si sa è uno degli elementi che hanno caratterizzato la nostra economia, con la crescita dell’output, individuando nella crescita dell’output la variabile indipendente. Interpretata dal lato della domanda, la legge afferma che la crescita della produttività è indotta dalla crescita della domanda aggregata[2].

I dati dimostrano chiaramente che dal 1991 ad oggi la crescita della domanda finale aggregata, come mostrato dal grafico 1.a)[3], è molto più debole in Italia rispetto alla media europea e alla Francia e alla Germania per tutto il periodo, anche se il fenomeno si rende ancora più evidente nell’ultimo decennio.

- Details

- Hits: 2815

Le tasse, la recessione e la diseguaglianza

di Guglielmo Forges Davanzati

Nel corso del 2012, la pressione fiscale in Italia ha raggiunto il suo massimo storico, ed è fisiologico il fatto che pressoché tutti i partiti politici dichiarino di volerla ridurre. Si tratta di una congerie di proposte che spesso si basano esclusivamente su ragioni di equità distributiva, a fronte del fatto che la distribuzione dei carichi fiscali ha effetti rilevanti sulla crescita economica. Sebbene implicitamente, esse sono formulate sotto il vincolo del tendenziale pareggio del bilancio pubblico, così che la detassazione di alcuni gruppi sociali non può che implicare l’aumento della pressione fiscale su altri soggetti. E soprattutto si tratta di proposte che non si sa quando e sotto quale forma saranno tradotte in leggi, a fronte del fatto che, nell’immediato, per effetto delle ultime decisioni assunte dal Governo in carica, i contribuenti italiani saranno ulteriormente gravati da tasse (l’incremento dell’IVA e dell’IMU, in primo luogo), per un importo stimato di circa 15 miliardi di euro.

Nel corso del 2012, la pressione fiscale in Italia ha raggiunto il suo massimo storico, ed è fisiologico il fatto che pressoché tutti i partiti politici dichiarino di volerla ridurre. Si tratta di una congerie di proposte che spesso si basano esclusivamente su ragioni di equità distributiva, a fronte del fatto che la distribuzione dei carichi fiscali ha effetti rilevanti sulla crescita economica. Sebbene implicitamente, esse sono formulate sotto il vincolo del tendenziale pareggio del bilancio pubblico, così che la detassazione di alcuni gruppi sociali non può che implicare l’aumento della pressione fiscale su altri soggetti. E soprattutto si tratta di proposte che non si sa quando e sotto quale forma saranno tradotte in leggi, a fronte del fatto che, nell’immediato, per effetto delle ultime decisioni assunte dal Governo in carica, i contribuenti italiani saranno ulteriormente gravati da tasse (l’incremento dell’IVA e dell’IMU, in primo luogo), per un importo stimato di circa 15 miliardi di euro.

Sulla questione, si confrontano schematicamente due orientamenti.

1) Si ritiene, come si è ritenuto negli ultimi venti anni, che la riduzione delle imposte a beneficio dei lavoratori autonomi, delle imprese e, più in generale, dei redditi elevati generi incrementi di produzione derivanti dal fatto che questi individui reagirebbero (in quanto possono farlo) a una minore tassazione lavorando di più e, per quanto riguarda le imprese, investendo di più. Di fatto, seguendo questa linea, si è prodotta, negli ultimi anni, una condizione nella quale il grado di progressività delle imposte si è significativamente ridotto, ovvero – in termini percentuali – le famiglie con redditi bassi pagano più (o comunque non pagano meno) di quelle con redditi elevati.

- Details

- Hits: 3010

CSI - Cyprus: Saving and Investment

di Alberto Bagnai

(dopo il punto di vista del cinico ragioniere, voliamo alto con la macroeconomia... per poi precipitare nel baratro del debito estero!)

È arrivato... "L'arrotino?" chiederete voi. No, il coroner.

È arrivato... "L'arrotino?" chiederete voi. No, il coroner.

Andiamo a vedere cos'è successo a Cipro. Perché capirete, il piddino, sapendo di sapere, è anche un espertone, e per ogni problema che rischia di incrinare il suo sogno, quel sogno che lui vuole tanto lasciare a suo figlio (non potendo lasciargli un esempio), per ogni problema, dicevo, lui ha una spiegazione, sempre diversa. Si sa, il piddino è fatto così. Gli fai vedere un albero e gli chiedi: "Scusa, ma è un faggio o una quercia?". E lui, diligente, si munisce di lente d'ingrandimento e comincia a contare le nervature di ogni foglia.

Nel disperato tentativo di non ammettere che il problema è l'euro, la spiegazione che il piddino dà del caso cipriota è veramente esilarante! Il problema, dice il piddino, sarebbe che i capitali che arrivavano a Cipro appartenevano ai perfidi oligarchi russi, e quindi, insomma, erano capitali dubbi. Quale sia il nesso che lega l'origine dubbia di alcuni capitali alla sòla che hanno preso tutti i depositanti (nel meraviglioso mondo dell'euro che tutela i risparmi) a me sinceramente sfugge. Come sfugge (sapientemente nascosto nelle pieghe di un'informazione virtualmente inesistente) chi staremmo salvando a Cipro.

Vi faccio un esempio, spero benaugurante. Ma scusate tanto: se voi, domattina, uscendo per strada, trovaste in terra un bel biglietto da 500 euro, cosa fareste? Vi chiedereste se è caduto di tasca a Jack the Ripper o a Cappuccetto Rosso? Non penso. Credo che vi chinereste con molta dignità, ostentando indifferenza, e ve lo mettereste rapidamente in tasca. E avreste (avrete) tutta la mia paterna benedizione. Perché pecunia non olet.

- Details

- Hits: 3996

Quale Lavoro e quale Reddito: Italia 2013

Salvatore Perri

E’ un luogo comune piuttosto diffuso quello che vuole il Lavoro ed il Reddito in contrapposizione fra loro. Senza lavoro non può esserci reddito, il reddito assegnato senza una contropartita distrugge il lavoro. Nell’Italia del 2013, che ha un passato ed ha un futuro, le tendenze macroeconomiche e socio-politiche certificano l’esatto contrario. Senza reddito non ci sarà lavoro ed il declino italiano sarà irreversibile

Quale lavoro

Quale lavoro

E’ impossibile ricostruire in poche righe la storia industriale italiana. Tutti sanno che dalla fine degli anni 70 è cominciato un sostanziale smantellamento della grande industria del nord-ovest, rimpiazzato in parte dal “miracolo” dei distretti industriali del NEC (nord-est, centro). Molti studiosi si sono soffermati sulla natura di questi distretti, enfatizzandone gli aspetti peculiari. Ai nostri scopi è essenziale affermare che tutte queste trasformazioni sono state “labour saving” ovvero, i progressi tecnologici hanno consentito di risparmiare lavoro. Viene prodotto un maggior volume di produzione con un minore impiego di lavoratori. Maggior reddito più disoccupazione. Parallelamente la dimensione media dell’industria è diminuita ed il peso dei lavoratori sindacalizzati si è contratto di conseguenza. Meno lavoro, minore influenza dello stesso nella società. Il sud (alcune parti di esso) in questa storia ha un destino a se stante, seppur funzionale allo sviluppo del nord-est, esso è stato un mercato protetto per le merci settentrionali finanziato in larga parte dai trasferimenti statali (sotto forma di finanziamento di lavori non direttamente produttivi o pensioni).

Le risposte politiche

Rispetto alla condizione che si delineava la politica ha risposto con provvedimenti inadeguati. Maggiore disoccupazione? Si cambiano i contratti rendendoli “flessibili”. Questo ha fatto sì che da un lavoro a tempo indeterminato ne scaturissero un paio a tempo determinato, ma con un minor monte salari complessivo, senza che ciò comportasse un’inversione della tendenza. Rispetto alle imprese le politiche sono state di 2 tipi: detassare gli straordinari e spingere ogni disoccupato a creare una nuova impresa.

- Details

- Hits: 2816

Il dilemma della spesa pubblica

Piero Valerio

Non dico di essermi pentito di aver votato il Movimento 5 Stelle, perché è ancora prematuro emettere giudizi definitivi, ma quasi. Se dovessi dar credito a tutte le voci che si sentono in giro, dalle bizzarre idee di presunti economisti o esperti affiliati al movimento di Beppe Grillo fino alle dichiarazioni un po’ confuse e contraddittorie dei neo-deputati del M5S, non c’è proprio da star tranquilli. Si va dalla solita solfa dei tagli alla spesa pubblica che fanno bene all’economia (per quale ragione non si sa, ma i dogmi e gli atti di fede sono affascinanti anche per questo motivo), al ritornello che l’uscita dall’euro costerebbe agli italiani un 30% di perdita di ricchezza finanziaria da un giorno all’altro (senza però mai menzionare quanto è costato e quanto costa oggi la permanenza nell’euro, anche in termini di vite umane), fino alla sana decrescita economica che fa tanto ambientalismo ecumenico da parrocchia (vallo a dire a un giovane disoccupato che non ha nulla o un imprenditore in procinto di fallimento che la decrescita del reddito nazionale fa bene anche lui, senza beccarti un ceffone in faccia!). Insomma ci sarebbero tanti motivi per maledire il voto espresso nel segreto della cabina elettorale.

Non dico di essermi pentito di aver votato il Movimento 5 Stelle, perché è ancora prematuro emettere giudizi definitivi, ma quasi. Se dovessi dar credito a tutte le voci che si sentono in giro, dalle bizzarre idee di presunti economisti o esperti affiliati al movimento di Beppe Grillo fino alle dichiarazioni un po’ confuse e contraddittorie dei neo-deputati del M5S, non c’è proprio da star tranquilli. Si va dalla solita solfa dei tagli alla spesa pubblica che fanno bene all’economia (per quale ragione non si sa, ma i dogmi e gli atti di fede sono affascinanti anche per questo motivo), al ritornello che l’uscita dall’euro costerebbe agli italiani un 30% di perdita di ricchezza finanziaria da un giorno all’altro (senza però mai menzionare quanto è costato e quanto costa oggi la permanenza nell’euro, anche in termini di vite umane), fino alla sana decrescita economica che fa tanto ambientalismo ecumenico da parrocchia (vallo a dire a un giovane disoccupato che non ha nulla o un imprenditore in procinto di fallimento che la decrescita del reddito nazionale fa bene anche lui, senza beccarti un ceffone in faccia!). Insomma ci sarebbero tanti motivi per maledire il voto espresso nel segreto della cabina elettorale.

Tuttavia c’è un breve dispaccio che proviene direttamente dal direttorio del blog di Beppe Grillo che mi rassicura: “Leggo e ascolto con stupore presunti "esperti" discutere di economia, di finanza o di lavoro a nome del M5S. Queste persone sono ovviamente libere di farlo, ma solo a titolo personale. I contributi sono sempre bene accetti, ma non l'utilizzo del M5S per promuovere sé stessi. Il M5S dispone di un programma che sarà sviluppato on line nel tempo da tutti i suoi iscritti.

- Details

- Hits: 2188

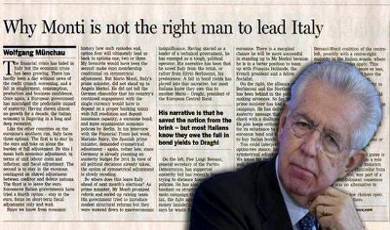

L’Italia non può permettersi l’austerità di Monti

Tiziano Cavalieri

Le critiche alle politiche di austerità che l’unione monetaria europea vorrebbe imporre a tutti i paesi dell’area ormai provengono da molti economisti, che temono una spirale deflazionistica e una disintegrazione della zona euro con gravi conseguenze sociali e politiche. Tra questi, Wolfgang Munchau con un articolo sul Financial Times del 20 gennaio che prende di mira la politica di Mario Monti: “Monti is not the right man to lead italy”. In realtà l’attacco è rivolto contro le politiche europee ed un assetto istituzionale che esaspera le differenze interne all’area dell’euro e mette in crisi la coesione.

Le critiche alle politiche di austerità che l’unione monetaria europea vorrebbe imporre a tutti i paesi dell’area ormai provengono da molti economisti, che temono una spirale deflazionistica e una disintegrazione della zona euro con gravi conseguenze sociali e politiche. Tra questi, Wolfgang Munchau con un articolo sul Financial Times del 20 gennaio che prende di mira la politica di Mario Monti: “Monti is not the right man to lead italy”. In realtà l’attacco è rivolto contro le politiche europee ed un assetto istituzionale che esaspera le differenze interne all’area dell’euro e mette in crisi la coesione.

L’avvitamento della crisi

Le politiche di rigore consistono nell’adozione del pareggio di bilancio (recepito nelle Costituzioni dei singoli paesi), nel rimborso nei prossimi venti anni del debito che superi il 60 per cento del prodotto interno, nella deflazione salariale come strumento di aggiustamento degli squilibri dei conti correnti esistenti fra i paesi. Queste politiche, e l’esistenza di una banca centrale europea che non può acquisire i titoli del debito pubblico, e non può quindi determinare i saggi di interesse, ha conseguenze depressive sui paesi con alti livelli di debito sia pubblico che privato.

- Details

- Hits: 2364

Il paradosso di Berlusconi “keynesiano”

di Luigi Cavallaro

Negli anni la sinistra, abbandonando progressivamente i propri punti di riferimento nella teoria economica, è diventata la paladina del “rigore”, fino ad approvare il pareggio di bilancio in Costituzione. Così ha concesso a Berlusconi ampio margine per conquistare un terreno politico lasciato incustodito. Il paradosso di un Cavaliere “keynesiano”, avversario dell’austerità imposta dalla Merkel e critico dell’euro, altro non è che il risultato di una sinistra che ha fatto proprio il “punto di vista del Tesoro“

Gramsci scrisse una volta che dire la verità è una necessità politica. Ma dire la verità presuppone una scelta partigiana: la verità, infatti, è sempre situata da una parte.

Gramsci scrisse una volta che dire la verità è una necessità politica. Ma dire la verità presuppone una scelta partigiana: la verità, infatti, è sempre situata da una parte.

La parte in cui ci vorremmo situare non è una generica «sinistra». Da tempo ormai questa parola non designa null’altro che un vago e indistinto antagonismo rispetto a Silvio Berlusconi, ossia rispetto a colui che, negli ultimi vent’anni, ha incarnato il «grande Altro» della revanche capitalistica da cui è stato pervaso il nostro Paese. «Di sinistra» sono così diventati Indro Montanelli e Eugenio Scalfari, Antonio Di Pietro e Francesco Saverio Borrelli, Carlo Azeglio Ciampi e Romano Prodi (e Giuliano Amato), e perfino organi dello stato come la Corte costituzionale o interi apparati statali, come la magistratura.

La parte per cui intenderemmo prendere parola non è dunque una «sinistra» che non ha più significato alcuno. È piuttosto la «parte maledetta»: quella stessa di cui scrisse Bataille in un’opera visionaria in cui si provò a illustrare «le ragioni che rendono conto delle bottiglie di Keynes»1, e che sola può spiegare la verità delle più estreme posizioni politiche di Berlusconi, così come la logica della polarizzazione dello scontro politico intorno a lui.

- Details

- Hits: 2255

Chi paga la crisi e chi ci guadagna

Luigi Pandolfi

.jpg)

La campagna elettorale sta entrando nel vivo, ma, com’era facile prevedere, visti gli attori in campo, i temi veri, quelli che afferiscono al futuro del paese ed alla sua capacità di vincere le sfide che ha davanti, rimangono inspiegabilmente sullo sfondo.

E tra i temi veri, vale la pena ricordarlo, c’è quello che riguarda i nostri impegni con l’Unione europea e le sue strutture tecnico-finanziarie. Insieme a quello, correlato, della compatibilità del nostro diritto al futuro con le scelte finora compiute sul terreno della costruzione dell’Europa monetaria.

Nel luglio del 2012 il nostro Parlamento ha ratificato, in un clima che potremmo definire inerziale, due importanti trattati, quello sul Fiscal compact e quello sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES).

Il primo impegna il nostro paese a ridurre il debito pubblico nei prossimi venti anni, fino a portarlo entro la soglia stabilita dal Trattato di Maastricht (60% del PIL). Considerato che il debito italiano ammonta ormai a circa 2000 miliardi di Euro, che in rapporto al prodotto interno fa il 127%, per raggiungere l’obiettivo del trattato bisognerà rastrellare circa 900 miliardi di Euro in venti anni, 50 ogni anno, 150 milioni ogni giorno.

Il secondo è riferito invece all’istituzione del cosiddetto “Fondo salva stati”, un plafone di 650 miliardi di Euro che l’Europa metterebbe a disposizione, previa accettazione di vincoli draconiani dal lato della riduzione della spesa, dei paesi a rischio bancarotta. Chi alimenterà questo portafoglio?

- Details

- Hits: 2070

Debito statale, debito sovrano, debito pubblico, debito dei cittadini

Ugo Marani e Nicola Ostuni[1]

Le mutazioni del linguaggio, specie quelle terminologiche, sono, com’è ovvio, l’espressione di nuove idee e, talora, di nuove ideologie. E l’economia non è da meno.

E’ da tempo che i debiti nazionali non sono più denominati statali, come si usava fino a qualche decennio fa, quando essi erano argomento relegato dai giornali più nelle pagine politiche, che in quelle economiche. Il famigerato vol-au-vent di pomiciniana memoria distribuiva discrezionalmente generosi importi di finanziamenti statali, senza alcun riguardo al rapporto tra introiti e spese. Il debito era “dello stato” perché, causato dai suoi rappresentanti, doveva essere pagato dallo stato. Da quando la sua influenza travalica lo stretto ambito del rapporto tra prestatore e creditore, per invadere campi apparentemente lontani come i rendimenti complessivi del mercato finanziario e la fragilità del sistema bancario, termini come “sovrano” o “dei cittadini” hanno preso il sopravvento definitorio. L’accento della responsabilità dell’onere si è, di fatto, spostato non su chi lo contrae ma su chi lo paga. Non è una differenza, si badi, di poco conto.

In età moderna la garanzia degli interessi e della restituzione del denaro a coloro che lo prestavano non poteva essere affidata alle magre entrate di un bilancio pubblico che doveva fondarsi su gabelle e su qualche imposta diretta di un’economia di sopravvivenza.

Page 21 of 31