Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2431

Le asimmetrie della zona euro. Ci vuole più Europa e meno Europa?

di Sergio Farris

Il processo di aggregazione dei paesi europei è il portato dell’ideologia del libero mercato, condotta ai suoi estremi. L’unificazione monetaria rappresenta l’apice di tale processo.

Il processo di aggregazione dei paesi europei è il portato dell’ideologia del libero mercato, condotta ai suoi estremi. L’unificazione monetaria rappresenta l’apice di tale processo.

La storia che ha condotto all’euro è una storia tutta incentrata su tentativi di ricostituire un accordo di cambio valutario dopo la cessazione del sistema di Bretton Woods, avvenuta nel 1971. Risiede alla sua base il postulato che – innanzitutto – l’integrazione dei mercati incentivi gli scambi internazionali e rechi vantaggi generalizzati; oltreciò, tale risultato si otterrebbe tramite l’abolizione di fattori di impedimento o di incertezza per gli scambi commerciali e la circolazione finanziaria.

L’euro, in particolare, è il risultato di diverse esigenze, condensate in un compromesso: da un lato la Germania – da sempre titubante per via della propria concentrazione sul pericolo dell’inflazione -, la quale ha acconsentito all’istituzione della moneta unica dopo varie proposte avanzate nei decenni, da parte francese. Pare che, alla fine, la Germania abbia acconsentito all’istituzione della moneta unica con l’occhio rivolto alla possibilità di difendersi dalle svalutazioni competitive dei vicini e, si dice, anche per ottenere il via libera alla riunificazione. Dall’altro lato la Francia, con le sue mire rivolte a contenere il potere del marco e altri paesi – come l’Italia – preoccupati dell’inflazione, dovuta anche alle svalutazioni e alle fluttuazioni dei tassi di cambio (oltre che mossa dalla richiesta padronale di frenare la dinamica salariale).

Ne è emerso un modello fondato sull’esasperazione della concorrenza e sull’ossessione per l’inflazione (i sistemi di cambio valutario fisso hanno infatti – quale costante giustificazione, il timore per l’inflazione e per i presunti danni che l’incertezza derivante dalle oscillazioni del cambio arrecherebbe alle relazioni di mercato).

Nell’ambito del mercato comune è, come si sa, consentito il libero movimento di capitali, lavoro, beni e servizi. La politica monetaria è unica, è cioè valida per l’intera unione.

- Details

- Hits: 2201

Nemico (e) immaginario. La morte, l’oblio e lo spettro digitale

di Gioacchino Toni

Il sopraggiungere della morte comporta per ogni essere umano un, più o meno lento, scivolamento nell’oblio. Per certi versi ciò che sembra spaventare maggiormente gli esseri umani, per dirla con Antonio Cavicchia Scalamonti, è «la morte in quanto oblio»1 e, proprio per differire l’oblio, nel corso del tempo l’umanità ha tentato in ogni modo di costruire una memoria duratura.

Il sopraggiungere della morte comporta per ogni essere umano un, più o meno lento, scivolamento nell’oblio. Per certi versi ciò che sembra spaventare maggiormente gli esseri umani, per dirla con Antonio Cavicchia Scalamonti, è «la morte in quanto oblio»1 e, proprio per differire l’oblio, nel corso del tempo l’umanità ha tentato in ogni modo di costruire una memoria duratura.

Anche a causa dell’entrata in crisi delle promesse religiose, almeno in Occidente, il rischio di scivolare nell’oblio velocemente pare essere percepito dall’essere umano con crescente inquietudine. Risulta pertanto particolarmente interessante, in una società iperconnessa come l’attuale, interrogarsi circa il significato che assume il concetto di “immortalità” sul web.

Spunti di riflessione su tali questioni, ed in particolare sulla Digital Death, sono offerti da alcuni episodi di Black Mirror (dal 2011), produzione audiovisiva seriale ideata da Charlie Brooker che, scrive Alessandra Santoro nel libro collettivo dedicato alla serie curato da Mario Tirino e Antonio Tramontana,2 con acume e lucidità disarmante sembra «portare iperbolicamente all’esterno le paure, le dissonanze, le ferite aperte e le crepe di un mondo dominato da una crescente deriva tecnologica. Deriva che riflette non tanto una società governata dai media, quanto un futuro distopico e pessimista dominato dagli uomini attraverso i media» (p. 157).

Affrontando nel volume il lemma “Morte”, scrive Santoro: «la cultura digitale, oggi, sembra […] impegnata nel tentativo di mettere in discussione la stasi che deriva dall’interruzione che la morte porta nello scorrere del tempo, e lo fa offrendo la possibilità concreta di accumulare tracce con l’intento di conservare una memoria digitale (o eredità digitale) di quello che siamo stati e, in alcuni casi, si propone di rielaborare l’insieme dei tratti accumulati nel corso dell’esistenza nel tentativo di realizzare una sorta di immortalità digitale: far sopravvivere i defunti sotto forma di “spettro digitale”, fornendo tecnologicamente un’autonomia vivente ai nostri dati, i quali, sottratti dalla sostanza corporea che li animava e incarnando la nostra identità personale, proseguirebbero la vita, in versione digitale, che la morte ha spezzato» (pp. 159-160).

- Details

- Hits: 2231

Simmel e il denaro

di Salvatore Bravo

Filosofia e pensiero radicale

Filosofia e pensiero radicale

Il pensiero filosofico dev’essere radicale, ovvero deve cogliere il fondamento del movimento fenomenico, solo con tale lavoro concettuale la filosofia raggiunge con lo scandaglio della filosofia la verità immanente della storia. La filosofia per sua disposizione cognitiva è amica della verità: verità eterna nella storia, e verità nella contingenza, nella congiuntura storica in cui gli esseri umano sono situati. La filosofia relativista è una contraddizione epistemologica, perché essa cerca la verità nelle sue espressioni polimorfe, nelle sue forme storiche, la insegue per il orientamento gestaltico di cui l’umanità ha sempre bisogno. La filosofia vive con gli esseri umani, è eterna come la verità, perché gli esseri umani cercano la verità, la abbattano, la fondano, la trascendono, ma l’umanità vive in tensione con la verità, dunque dove vi è filosofia, vi è umanità e verità.

Il mercato come religione dello spavento

L’attuale congiuntura storica caratterizzata dal capitalismo assoluto vorrebbe sostituire la verità e l’esercizio della ragione con il mercato, sostituire la ricerca della verità con la ricerca del mercato e per il mercato significa rompere gli ormeggi con la tradizione, per consegnarsi alla tempesta di un’impossibile navigazione. A tal fine il mercato dev’essere velato dal velo di Maya dell’ignoranza. Si dev’essere servi, e per servire il padrone è necessario renderlo incomprensibile, ipostasi, altare su cui sacrificare il logos e la verità in nome del PIL. L’imperativo categorico del mercato impone di vivere da stranieri-migranti, da creature marginali, servi che adulano il mostro che potrebbe divorarli. Il mercato per velarsi si pone come religione cosmica e pagana: tempo ciclico in cui il futuro è assente, ma l’attimo ritorna eternamente nella forma della quantità come qualità sottratta, e timore reverenziale verso il dio sconosciuto che tutto può ed a cui tutto si deve. La religione dello spavento è la condizione del mercato a briglia sciolta, la deregulation è il ricatto a cui i popoli sono sottoposti.

- Details

- Hits: 2038

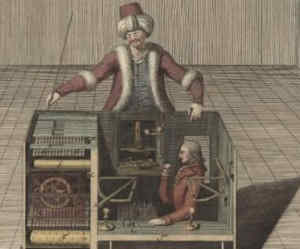

Paradigma della Tecnica e paradigma del Capitale

Editoriale del n. 6 di Consecutio rerum

di Roberto Finelli*

Il numero 6 di «Consecutio rerum» è dedicato a Techne, Tecnica, Tecnologia, con lo scopo di riaprire un discorso di antropologia critica sulla nostra contemporaneità, alla luce della gigantesca rivoluzione digitale che sta connotando sempre più il nostro vivere sociale e individuale.

Il numero 6 di «Consecutio rerum» è dedicato a Techne, Tecnica, Tecnologia, con lo scopo di riaprire un discorso di antropologia critica sulla nostra contemporaneità, alla luce della gigantesca rivoluzione digitale che sta connotando sempre più il nostro vivere sociale e individuale.

A proposito di questa tematica va ricordato che alla fine degli anni ’70 del secolo scorso il marxismo e gli studi su Marx scomparvero improvvisamente e improvvidamente dall’ambito degli insegnamenti e delle ricerche universitarie italiane e, di conseguenza, dal dibattito culturale e politico dell’intero paese. Le cause di quella decadenza ed estinzione di quella che era stata una vera e propria Weltanschauung, una organica visione del mondo, nella cui koinè di valori, di linguaggio, di costumi e pratiche, una certa parte, più avanzata e civilmente più impegnata, della popolazione italiana si era riconosciuta, sono state di diversa e complessa natura.

Nel nostro ambito, che è quello di una rivista filosofica, oltre alle insufficienze del marxismo storicistico italiano, che da Antonio Labriola in poi si era voluto troppo autosufficiente e in sé concluso, e dello stalinismo democratico che limitava profondamente il dibattito delle idee nel PCI, vale ricordare due di quelle cause, più propriamente teoretiche e filosofiche: da un lato l’estenuazione della scuola dellavolpiana, insidiata fin dal suo sorgere da una troppo semplicistica riduzione della tradizione dialettica e della filosofia di Hegel a una presunta tematica occultamente religiosa e arcaicamente neoplatonica, e dall’altro, per quello che qui maggiormente c’interessa, dalla repentina sostituzione delle analisi di Marx, sull’organizzazione moderna del lavoro di fabbrica e sulla tecnologia nella sua intrinseca dipendenza dall’accumulazione del Capitale, con la teoria della tecnica, avanzata da Martin Heidegger, come rivelazione e destinazione dell’Essere.

Già l’incapacità di elaborare criticamente i limiti e le aporie della tradizione dialettica aveva spinto buona parte dell’intellettualità di sinistra durante la prima metà degli anni ’70, a gettarsi nelle braccia di L. Althusser, senza avere la chiara consapevolezza di quanto lacanismo ci fosse alle spalle del pensatore francese e senza ben comprendere quanto il processo senza soggetto e la critica strutturalista alla totalità dialettica di L. Althusser implicasse una rinuncia definitiva a intendere il Capitale come Soggetto Unitario della modernità e la sua destinazione strutturale a generare processi di totalitarismo sociale.

- Details

- Hits: 2520

Lettera aperta a Roberto Fico, presidente della camera dei deputati

di Fulvio Grimaldi

“Se libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non desidera sentire”(George Orwell)

“Se libertà significa qualcosa, significa il diritto di dire alla gente ciò che non desidera sentire”(George Orwell)

Caro Presidente Roberto Fico,

Ti scrivo da elettore e sostenitore dei 5 Stelle, sperando nel grado di credibilità che mi potrebbero conferire sessant’anni di professione giornalistica, con oltre 150 processi per reati di stampa in regime democristo-pidino, e che Alessandro Di Battista ha avuto la generosità di accreditare inserendomi in un elenco di “giornalisti liberi”.

Molti, nell’attuale temperie di neolingue e di capovolgimento di molti termini lessicali, ti definiscono “il Cinque Stelle rosso”, quello di sinistra. Credo che, provenendo da fonti che di sinistra sanno quanto un Aglianico del Cilento sa di patata irlandese, o da altre che il rosso hanno iniziato, ere or sono, a confonderlo con l’arcobaleno a stelle e strisce, anche tu nutra qualche riserva sul cappello messoti in capo.

Tanto più che tue parole e tuoi fatti all’origine di quell’abbaglio nei tanti che campano la vita affetti da compulsione ossessiva di sbattere fuori dall’universo mondo il Movimento a cui appartieni, ma salvando te, di sinistro o rosso nel senso incontaminato, museale, del termine, a me pare non abbiano niente. A dispetto del pugno chiuso, oggi spesso simbolo dei golpe striscianti Usa (vedi Otpor).

Rottura tra Camera italiana e Camera egiziana

Paradosso? Forse che sì, forse che no. Vediamo. Il tuo gesto di maggiore risonanza, accanto alla cauta discrezione osservata dai tuoi amici e colleghi, è stata la rottura dei rapporti tra la Camera che presiedi e il parlamento egiziano. Non so se un tale gesto di portata geopolitica spettasse alle tue competenze. Forse, prevaricava opinioni difformi di qualche eletto. In ogni caso spostava da una Camera di eletti, la tua, su un’altra camera di eletti materia di esclusiva attinenza giudiziaria. Cosa c’entrano i deputati egiziani con il caso Regeni, se non in termini puramente pubblicitari e demagogici?

- Details

- Hits: 1936

Fca-Renault: gli attori palesi e quelli occulti

di Roberto Romano, Vincenzo Comito

La creazione di un gigante dell’auto avrebbe favorito un’Europa che rischia ora un grave ridimensionamento economico e politico. Ma oltre ai ritardi tecnologici, all’inazione italiana ammantata di iperliberismo, al nazionalismo autodistruttivo francese, ci sono due attori occulti nell’affare mancato: Stati Uniti e Germania

La vicenda FCA-Renault presenta molti aspetti, alcuni dei quali, probabilmente non dei meno importanti, si sono forse risolti dietro le scene.

La vicenda FCA-Renault presenta molti aspetti, alcuni dei quali, probabilmente non dei meno importanti, si sono forse risolti dietro le scene.

Qualcuno, come il ministro dell’economia francese, Bruno Le Maire,ora auspica, o fa finta di auspicare, che FCA e Renault si rimettano di nuovo al tavolo delle trattative, cosa che dal punto di vista economico avrebbe una sua logica, ma che ci sembra un’ipotesi inverosimile, almeno nel breve termine, mentre l’auspicio sembra forse solo servire a mascherare i grossolani fallimenti dello stesso ministro.

Comunque, le due impreseprotagoniste della vicenda hanno a suo tempo sottovalutato,come ha affermato ad esempio il professor Giuseppe Berta (Franchi, 2019), gli aspetti geopolitici dell’intesa, che oggi sono nel mondo in generale più importanti di quelli dell’economia e della sua logica. Gli Stati sono tornati, per molti versi, a dettare le loro condizioni.

A tale proposito appare opportuno in effetti ricordare che, accanto alle quattro imprese del settore in qualche modo coinvolte nell’affare, ci sono altri attori presenti sulla scena del dramma, gli Stati. Essi sono ufficialmente tre, ma dietro le quinte si intravedono almeno altri due protagonisti parecchio ingombranti.

Ricordiamo in ogni caso che il tutto si svolge mentre le case dell’auto cercano faticosamente di adattarsi ad un settore che appare sotto assedio (Ewing, 2019), tra guerre commerciali, spostamento dell’asse geografico del settore, preoccupazioni climatiche, innovazione tecnologica, nuovi modi di utilizzo delle vetture.

Gli attori palesi

-L’Italia

Per quanto riguarda il nostro paese è molto semplice riferire quanto è accaduto. Il governo italiano e i suoi rappresentanti, con un comportamento del tutto opposto a quello francese, stando almeno alle dichiarazioni ufficiali non hanno sostanzialmente espresso alcuna volontà, non hanno emesso alcuna dichiarazione ufficiale su di una questione che riguardava quella che è ancora oggi la più grande impresa industriale operante in Italia, che poi, con tutto il settore della componentistica e dei servizi che si trascina dietro, impiega centinaia di migliaia di persone.

- Details

- Hits: 3534

Interventi su Machiavelli

di Carlo Galli

* * * *

Non ci resta che Machiavelli

Non ci resta che Machiavelli

Che sia stato il consigliere del Male (Old Nick, il vecchio Nicolò, era il diavolo), oppure l’eroico suscitatore di energie politiche nazionali o sociali (da De Sanctis a Gramsci), Machiavelli ha scoperto il campo della politica moderna come un magma ribollente di energie e di sfide, di crisi e di catastrofi. Dopo la sua morte, nel 1527, che coincide con il tracollo del sistema politico italiano, il conflitto per l’egemonia europea tra Francia, Spagna e Impero diviene un susseguirsi di guerre di religione da cui l’Europa inizierà a uscire solo alla metà del XVII secolo. La via dell’ordine sarà allora il razionalismo individualistico, la teoria del contratto, la politica dei diritti e della rappresentanza, la sovranità dello Stato nazionale. Sarà il liberalismo, la democrazia, il socialismo. E il pensiero adeguato a questo sforzo di ordine sarà, oltre alla filosofia costruttiva dell’illuminismo, quella progressiva e rivoluzionaria del marxismo, e, più vicino a noi, la scienza politica, capace di misurare e catalogare le istituzioni, i partiti, i sindacati, la partecipazione; di decifrare il funzionamento dei rapporti tra pubblico, sociale, privato; di studiare i nessi fra economia, psicologia di massa, politica.

È questo ordine liberale del mondo a essere oggi in crisi, con le sue certezze, le sue ideologie, le sue previsioni. Tramontata la filosofia dialettica della rivoluzione e del progresso, anche il pensiero liberale e democratico ha sempre meno presa sugli sviluppi reali della contemporaneità. La scienza politica, poi, è più a suo agio davanti ai normali processi delle istituzioni democratiche che non nella fase della loro crisi.

Sta qui il vero significato dell’attenzione a Machiavelli, oggi. Con lui e attraverso di lui si retrocede al momento magmatico in cui la politica moderna si è presentata in tutta la sua potenza, prima che prendessero forma le soluzioni ordinative che hanno costituito l’ossatura della storia degli ultimi trecento anni, e che oggi vacillano.

- Details

- Hits: 2170

Per una teoria materialistica dell’errore, degli opposti e della soggettività

di Eros Barone

Parvus error in principio magnus est in fine.

Parvus error in principio magnus est in fine.

Tommaso di Aquino, De ente et essentia.

Io fui già di opinione di non vedere, col pensare assai, più di quello che io vedessi presto; ma con la esperienza ho cognosciuto essere falsissimo: per che fatevi beffe di chi dice altrimenti. Quanto più si pensano le cose tanto più si intendono e fanno meglio.

Francesco Guicciardini, Ricordi.

-

“Errare humanum est”

Nell’introdurre un problema schiettamente dialettico, qual è quello dell’errore, conviene senz’altro premettere una sintetica esposizione del modo in cui tale problema è stato affrontato e risolto nel corso della storia del pensiero filosofico. La distinzione concettuale da cui è opportuno prendere le mosse è quella tra errore pratico ed errore teoretico. Tralasciando il primo tipo di errore, a cui sarà riservata essenzialmente la trattazione svolta in questo scritto, va preso in considerazione il secondo tipo, cioè l’errore teoretico, che consiste nel ritenere vera una proposizione falsa o falsa una proposizione vera, laddove questo tipo di errore concerne l’assenso che viene dato al giudizio e collega, quindi la volontà e l’intelletto. 1

La filosofia greca, ispirandosi prevalentemente all’identità, posta da Socrate, tra scienza e virtù, ha in generale identificato l’errore etico e quello teoretico, talché nessuno erra volontariamente, poiché, come afferma Platone, la conoscenza della verità è la condizione della felicità individuale (cfr. Gorgia ed Eutidemo). Fondamentale nella storia del pensiero dialettico, oltre che nella ricerca filosofica sulla genesi dell’errore, sarà poi, in polemica sia con la scuola eleatica che affermava l’impossibilità di dire e di pensare ciò che non è, sia con i sofisti che riducevano il vero e il falso a un effetto dell’arte retorica, la scoperta platonica del concetto di “non essere” (o differenza) in senso relativo, che sta al centro del Teeteto e del Sofista.

Dal canto loro, Aristotele e le scuole filosofiche dell’età ellenistica, fra le quali per l’acume e la profondità manifestate nell’analisi della questione dell’errore merita di essere citato lo scetticismo, imposteranno tale questione collegandola prevalentemente con il problema se siano i sensi o l’intelletto (oppure entrambi, secondo quanto dimostrato nei tropi scettici) 2 a determinare giudizi falsi.

- Details

- Hits: 2349

La fine della «società del lavoro» e della «società del denaro»

di Boaventura Antunes

Introduzione al dibattito sul libro di Yuval Noah Harari, "Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità"

Buona sera a tutte le persone presenti. Prima di passare alla discussione circa le idee che si trovano alla base del libro di Harari, vorrei introdurre il tema. In tre parti. Per primo, una breve presentazione dell'autore. In secondo luogo, quelle che sono le linee essenziali dell'opera. E, per finire, un abbozzo di apprezzamento critico.

Buona sera a tutte le persone presenti. Prima di passare alla discussione circa le idee che si trovano alla base del libro di Harari, vorrei introdurre il tema. In tre parti. Per primo, una breve presentazione dell'autore. In secondo luogo, quelle che sono le linee essenziali dell'opera. E, per finire, un abbozzo di apprezzamento critico.

Yuval Noah Harari nasce nel 1976 in Israele, nei pressi di Haifa, in una famiglia di ebrei laici con ascendenti in Libano e nell'Europa orientale. Si è sposato a Toronto, in Canada, in quanto in Israele non è possibile sposarsi con una persona dello stesso sesso, sebbene poi lo Stato riconosca questi matrimoni che sono avvenuti all'estero. Vive insieme al marito nei pressi di Gerusalemme in un "Moshav" (comunità agricola e residenziale simile al Kibbutz, ma che ammette la proprietà privata della terra, in lotti uguali). Egli ritiene che il suo orientamento sessuale minoritario possa averlo aiutato a mettere in discussione le conoscenze e le idee circa la vita, il mondo e l'umanità che vengono date per scontate. Pratica la "Vipassana", medita due ore al giorno e compie un ritiro annuale di almeno un mese l'anno. Ha aderito al veganesimo, asserisce, in virtù dei suoi studi sui maltrattamenti inflitti dagli esseri umani agli animali. Dal mese di gennaio di quest'anno ha deciso di fare a meno dello smartphone. Del marito, e suo manager, dice che è il suo «Internet di tutte le cose».

Avendo iniziato i suoi studi di storia specializzandosi in storia militare e in storia medievale, si è poi dedicato alla storia mondiale ed ai processi di Macrostoria [N.d.T.: Per macrostoria si intende il lavoro di storiografia che analizza gli avvenimenti storici prendendo in considerazione gli elementi di un contesto più ampio, come l'ambiente geografico, l'economia, le ideologie e la cultura]. Ha conseguito il dottorato ad Oxford, ed è attualmente professore nell'Università Ebraica di Gerusalemme. Il suo libro "Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità" ha avuto un seguito in "Homo Deus. Breve storia del futuro" ed in "21 lezioni per il XXI secolo" [N.d.T.: tutti editi in Italia da Bompiani].

- Details

- Hits: 5788

Berlinguer, se questo è un comunista

di Vincenzo Morvillo

“Ce ne fossero di uomini come lui! Un comunista vero! Un uomo mai dimenticato! Ha lasciato un vuoto incolmabile! Un dolore tremendo, la sua morte! Un comunista equilibrato, che si opponeva al neofascismo e al centrosinistra! Un gigante, rispetto ai politici di oggi!”

“Ce ne fossero di uomini come lui! Un comunista vero! Un uomo mai dimenticato! Ha lasciato un vuoto incolmabile! Un dolore tremendo, la sua morte! Un comunista equilibrato, che si opponeva al neofascismo e al centrosinistra! Un gigante, rispetto ai politici di oggi!”

Orbene, sono solo alcune delle tante dichiarazioni melense, celebrative, ai limiti dell’agiografia, che, nei giorni scorsi, si sono potute leggere sui social, per ricordare il segretario del Pci, Enrico Berlinguer. Morto l’11 giugno del 1984. Trentacinque anni or sono, dunque.

E tranne l’ultima affermazione, con cui, più o meno, si può concordare (come per tutti i politici dell’epoca rispetto agli attuali), per il resto ci permettiamo di dissentire su tutta la linea.

Berlinguer, infatti, al netto di infantili accenti romantici e malinconici, o di memorie preda di canagliesche nostalgie adolescenziali, fu colui che portò a termine quel lento processo disnaturamento socialdemocratico del Partito Comunista Italiano, cominciato, a dire il vero, già immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con Palmiro Togliatti.

E lo fece, Berlinguer, sulla pelle della classe operaia e nella maniera più brutale e meschina possibile, per un comunista. Venendo, cioè, a patti con Chiesa e padroni. Patti che presero, com’è noto, l’altisonante nome di Compromesso Storico. Ma anche piegandosi alle ragioni dell’Imperialismo Usa. Ci ricordiamo tutti la dichiarazione sconcertante sull’Ombrello della Nato, alla cui ombra l’Enrico si sarebbe sentito “più sicuro”!

Comunque, non vogliamo nasconderci e ben sappiamo che simili giudizi severi, su un uomo tanto amato, seppur contraddittorio, non sono condivisi da tutti e possono suscitare qualche polemica. Crediamo, tuttavia, che, specie in questi anni così complicati per la sinistra e il movimento comunista tutto, ci sia bisogno di fare chiarezza. Di essere divisivi, almeno nella memoria. Non unitari. Schiettamente e anche duramente divisivi. Perché, se la sinistra ha imboccato la china di una sconfitta storica che ha, ormai, toccato forse il fondo, lo si deve anche a uomini come Berlinguer. E a quel Pci statolatra e statalista, fattosi, poi, esso stesso Stato. Senza cambiarne una sola virgola.

- Details

- Hits: 4113

Il digital labour all’interno dell’economia delle piattaforme

Il caso di Facebook

di Andrea Fumagalli, Stefano Lucarelli, Elena Musolino, Giulia Rocchi

La versione originale inglese di questo saggio è stata pubblicata sulla rivista Sustainability, giugno 2018. Effimera.org ringrazia gli autori per la traduzione in italiano del testo

1. Introduzione

1. Introduzione

Nonostante lo scoppio della bolla Internet alla fine degli anni ’90, la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) continua a segnare gli anni 2000. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito ad una significativa accelerazione tecnologica. Diversi settori sono stati colpiti. Si tratta di industrie che hanno sempre più a che fare con la gestione della vita umana (ad esempio, lo Human Genome Project, iniziato nel 1990 e conclusosi nel 2003, ha aperto enormi spazi nella possibilità di manipolazione della vita individuale e della sua procreazione [1]). Come sottolineato da Robert Boyer “questo tipo di modello di crescita è un’estensione della continua trasformazione che è proseguita a partire dalle potenzialità dell’economia dell’informazione” [2]. Se il paradigma tecnologico dell’ICT ha colpito duramente i livelli occupazionali nell’industria manifatturiera, la nuova ondata biotecnologica rischia di avere effetti ancora maggiori sui settori terziari tradizionali e avanzati, che negli ultimi decenni hanno svolto un ruolo compensativo contro la perdita di posti di lavoro nei settori tradizionali.

Lo sviluppo di algoritmi di seconda generazione [3] permette un processo di automazione senza precedenti nella storia dell’umanità. Applicati alle macchine utensili, attraverso le tecnologie informatiche e le nanotecnologie, sono in grado di trasformarle in strumenti e mezzi di produzione sempre più flessibili e duttili. Gli algoritmi di seconda generazione si differenziano dalla prima generazione per la loro natura cumulativa di auto-apprendimento, configurando così un nuovo rapporto tra uomo e macchina. Infatti, dopo la prima fase di implementazione e creazione, grazie al comportamento umano, sono in grado di operare in una condizione quasi totale di automazione (machine learning). Le tecnologie attuali, tuttavia, non possono operare senza l’accelerazione (rispetto al recente passato) del grado di raccolta e manipolazione di una grandissima quantità di dati in spazi sempre più ristretti e con una velocità sempre maggiore. Già nel 2011, una ricerca del McKinsey Global Institute ha esaminato lo stato dei dati digitali e ha riconosciuto il grande potenziale di valore economico che questi possono creare:

- Details

- Hits: 2023

Il mondo mistico del Capitale: scienza, critica e rivoluzione in Lucio Colletti

di Gianluca Pozzoni*

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Introduzione

1. Introduzione

Nel 1984, la University of California Press dava alle stampe il saggio Marxism and Totality di Martin Jay, storico delle idee a Berkeley e già autore di una imprescindibile biografia della Scuola di Francoforte intitolata L’immaginazione dialettica (1973, pubblicata in italiano nel 1979: Jay 1979). In Marxism and Totality, Jay metteva a tema, come dichiarato nel sottotitolo, le avventure di un concetto– quello di «totalità» – da Lukács a Habermas: per l’autore, la centralità di questo concetto all’interno dell’elaborazione teorica costituiva il tratto più distintivo del cosiddetto “marxismo occidentale”. Come notava già Perry Anderson (1979) nel testo che ha dato popolarità al termine[1], il “marxismo occidentale” era rappresentato prevalentemente da esponenti di estrazione borghese – con l’unica eccezione di Gramsci – la cui produzione intellettuale era caratterizzata da un taglio per lo più accademico e non rivolto immediatamente a quella “classe operaia” in cui il marxismo tradizionalmente identificava il potenziale soggetto rivoluzionario[2]. Per Jay, proprio un tale distacco era l’elemento che forniva a questi teorici marxisti la libertà di pensiero e la spregiudicatezza necessarie ad avanzare la pretesa di poter raggiungere un punto di vista complessivo sulla totalità del reale, e sulla società in primis.

Ciò che a prima vista può stupire del testo di Jay è l’inclusione nella sua rassegna di un capitolo interamente dedicato a quello che viene definito marxismo scientifico dell’Italia postbellica, ossia alla rielaborazione originale dei fondamenti della teoria marxista fornita da Galvano Della Volpe e dal suo allievo Lucio Colletti (cfr. Jay 1984, 423-461). Per quanto riguarda il secondo, in particolare, l’inclusione stessa nel campo del “marxismo occidentale” è resa immediatamente problematica dalla critica esplicita che Colletti muove a questa tradizione, considerata affine più che alternativa al “marxismo orientale” in virtù di una comune – e aborrita – ascendenza hegeliana. Nella seconda parte de Il marxismo e Hegel (1969) si legge infatti a proposito di Lukács:

- Details

- Hits: 2823

La centralizzazione del capitale e la caduta del saggio di profitto

di Giordano Sivini

Il peso del capitale fittizio a partire dalle evidenze empiriche del Mckinsey Global Institute 14/6/2019

L’economia mainstream considera il sistema finanziario come creatore di ricchezza. Stavros Mayroudeas, economista greco, osserva che anche una parte degli economisti marxisti sono contagiati da questa tesi, e che il contagio viene espresso con molte sfumature slegando il profitto dal rapporto con la valorizzazione. “La tesi di base è che il capitalismo moderno ha subito una trasformazione radicale negli ultimi trent’anni. Il sistema finanziario, attraverso una serie di meccanismi innovativi, ha conquistato le posizioni di comando del capitalismo. È diventato indipendente dal capitale produttivo ed ha trasformato l’intero sistema secondo le proprie logiche”[1].

L’economia mainstream considera il sistema finanziario come creatore di ricchezza. Stavros Mayroudeas, economista greco, osserva che anche una parte degli economisti marxisti sono contagiati da questa tesi, e che il contagio viene espresso con molte sfumature slegando il profitto dal rapporto con la valorizzazione. “La tesi di base è che il capitalismo moderno ha subito una trasformazione radicale negli ultimi trent’anni. Il sistema finanziario, attraverso una serie di meccanismi innovativi, ha conquistato le posizioni di comando del capitalismo. È diventato indipendente dal capitale produttivo ed ha trasformato l’intero sistema secondo le proprie logiche”[1].

Questa tesi porta a concentrare l’analisi sul rapporto D-D’, dimenticando che, in qualsiasi interpretazione che si richiami al marxismo, il capitalismo non può che essere identificato con la produzione di plusvalore, risultato della relazione D-M-D’. La centralità dei processi di valorizzazione è essenziale, sia quando si intende, con Harvey, che il capitale si trasforma indefinitamente, sia quando, a partire da Kurz, si sostiene che si è arrestata la sua capacità di produrre valore. Da qui muove l'interpretazione del passaggio dalla valorizzazione alla finanziarizzazione come risultato di una crisi del capitale produttivo di merce che provoca l’inversione del suo rapporto con il capitale produttivo di interesse. Questo, non potendo accrescersi nel circuito D-M-D’, si riversa su D-D’ e produce capitale fittizio[2].

L’attuale inversione non è riconducibile alla teoria delle crisi segnate da temporanee inversioni nelle quali il credito contribuisce a riattivare il movimento di un capitale che continuamente si ridefinisce. Fino a quando di questa riattivazione non emergono almeno i sintomi, non si può scartare l’ipotesi che la crisi attuale vada collocata nella fase terminale del tempo lungo della caduta del tasso di profitto, una volta esaurita la capacità del capitale di produrre controtendenze.

A stimolare una riflessione in proposito arrivano i dati di un rapporto del McKinsey Global Institute (MGI)[3], multinazionale di consulenza manageriale che monitora il movimento del capitale globale. Presenta i risultati economici comparati delle più grandi società madri del mondo nel 2014-16 e nel 1995-97.

- Details

- Hits: 2653

Golunov, giornalista russo, martire. Assange, Assa… chi? .....

di Fulvio Grimaldi

Loro devono sapere tutto di noi, noi niente di loro. La “Polizia del Pensiero” settant’anni dopo Orwell

Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare”(Voltaire)

Per capire chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso criticare”(Voltaire)

Una premessa non del tutto fuori tema

Si succedono i momenti di sconforto-sconcerto davanti a un “capo politico”, bravo ragazzo di provincia, sveglio, a suo modo geniale, onesto per carità, buona parlantina (anche perché di fronte gli capitano nullità fuffarole), ma incolto sul piano generale e specifico e quindi portato a scopiazzare dal tema degli altri, magari da uno più ignorante di lui. Ieri, invece, addiritturanel boudoir di Lilli Bilderberg Gruber, ho vissuto un’impennata di orgoglio e soddisfazione. C’era la solita combine dei tre pitbull, tra femmina e maschi,riuniti a sbranare qualunque ospite 5Stelle, o non conforme a coloro che in Bilderberg, in Quirinale e in Vaticano, fissano la dicotomia Bene-Male. Una trasmissione di gossipari, modello tabloid, con quesiti filosofici alla “chi butteresti dalla torre?” “Da uno a 10 quanto valuti Salvini?”.Stavolta, a dar man destra alla Gruber, che si raggrinza oltre la benevolenza delle luci spiananti quando ha di fronte un governativo del momento, c’era il debenedettiano Marco Da Milano, della coppia comica Zoro-Da Milano di “Propaganda Live”, che, collateralmente, dirige anche “L’Espresso”.

Morra, pane per i denti di Gruber

Di solito quella combinazione democratica del 3 a 1 risolve la partita per superiorità numerica. Ma stavolta ai nanetti da giardino si contrapponeva un gigante, Nicola Morra, 5Stelle delle origini, senatore, oggi un po’ in disparte come altri della nobile schiatta, ma inflessibile combattente a capo dell’Antimafia parlamentare. Morra insegna, sa di lettere, storia e filosofia e contro tale roccia di competenza, sicurezza, sorridente ed elegante imperturbabilità le punzecchiature velenose finivano come graffi sul marmo. Rivedetevelo quell’Otto e Mezzo, è ancora meglio del video dell’altra volta, in cui la Fraulein perdeva le staffe davanti a chi aveva menzionato Soros, grande timoniere e ufficiale pagatore delle Ong di mare e di terra.

- Details

- Hits: 1470

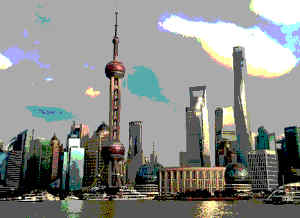

Alle origini delle riforme economiche cinesi

Raffaele Danna intervista Isabella Weber

Isabella Weber è Lecturer in Economics alla University of London, dove è anche Principal Investigator del progetto “What drives specialisation? A century of global export patterns”. Si occupa in particolare di politica economica cinese e storia del pensiero economico.

Isabella Weber è Lecturer in Economics alla University of London, dove è anche Principal Investigator del progetto “What drives specialisation? A century of global export patterns”. Si occupa in particolare di politica economica cinese e storia del pensiero economico.

Questa intervista, a cura di Raffaele Danna, è nata in occasione di una presentazione di Isabella Weber al Research Network “The Politics of Economics”, organizzato, insieme ad altri, da Danna. Arianna Papalia ha contribuito alla formulazione delle domande e ha curato la traduzione italiana dell’intervista, qui la versione originale in lingua inglese. I temi affrontati in questo testo sono presentati in modo approfondito nel primo libro di Isabella Weber, in attesa di pubblicazione con Routledge.

* * * *

Qual è il ruolo della memoria della lunga storia cinese, così come dell’influenza occidentale, nella costruzione e nella narrazione della riforma cinese?

Isabella Weber: In realtà, non solo alla fine degli anni ‘70, ma ancora oggi, la lunga storia cinese è un tema ricorrente nei discorsi dei leader di Partito e degli intellettuali, soprattutto in un anno come il 2019 che celebra il settantesimo anniversario dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Ma anche al di là degli importanti anniversari politici, la storia è parte integrante del ragionamento politico cinese. Per esempio, durante il discorso che Xi Jinping ha tenuto alla sede UNESCO nel 2014, il presidente ha affermato: “Per ogni paese nel mondo, il passato porta con sé le chiavi del presente, e il presente affonda le sue radici nel passato. Soltanto sapendo da dove viene un paese è possibile capire quello che rappresenta oggi, e soltanto allora intuire verso quale direzione si dirige”. Fino ad oggi c’è stato un chiaro e costante riferimento a diversi aspetti e periodi della storia della Cina, anche per quanto riguarda le questioni di politica economica. Gli anni ‘70 furono un momento in cui gli intellettuali e i leader politici aprirono le loro menti al “mondo esterno” – come piaceva sostenere a Deng Xiaoping.

- Details

- Hits: 2094

Tra impotenza e ricostruzione di una egemonia: la sinistra intellettuale oggi

di Carlo Formenti

La maggior parte degli autori esaminati nel libro di Giorgio Cesarale (A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989, Laterza, 2019), è priva di quella traducibilità politica che oggi serve per reinventare l'opposizione al neoliberismo. All'interno di questo panorama, l'unica via che prepara la ricostruzione del blocco sociale antagonista è quella di Laclau

Che ne è di una sinistra travolta da quella mutazione del capitalismo che, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, 1) ha cessato di generare ricchezza per tutti, negando alla sua controparte sociale ogni spazio di contrattazione del reddito; 2) ha prodotto élite dominanti che non si assumono più responsabilità civili, diversamente dalla vecchia borghesia; 3) ha sostituito all’universalismo illuminista e dialettico l’universalismo della ragione liberale; 4) si è intestato i valori del progresso e del riformismo “scippandoli” all’avversario storico; 5) ha regalato ai partiti populisti l’egemonia politica sulle masse; 6) ha svilito la democrazia, non più associata al dissenso organizzato e di massa ma al mero riconoscimento dei diritti umani attribuiti ai singoli individui?

Che ne è di una sinistra travolta da quella mutazione del capitalismo che, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, 1) ha cessato di generare ricchezza per tutti, negando alla sua controparte sociale ogni spazio di contrattazione del reddito; 2) ha prodotto élite dominanti che non si assumono più responsabilità civili, diversamente dalla vecchia borghesia; 3) ha sostituito all’universalismo illuminista e dialettico l’universalismo della ragione liberale; 4) si è intestato i valori del progresso e del riformismo “scippandoli” all’avversario storico; 5) ha regalato ai partiti populisti l’egemonia politica sulle masse; 6) ha svilito la democrazia, non più associata al dissenso organizzato e di massa ma al mero riconoscimento dei diritti umani attribuiti ai singoli individui?

Partendo da tale interrogativo, Giorgio Cesarale costruisce un percorso (“A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989”, Laterza) che, data per scontata l’impotenza delle sinistre tradizionali, incapaci di far fronte alle sfide sopra elencate, tenta di cogliere i sintomi del riemergere di un “pensiero critico” che, liberatosi di categorie, paradigmi e concetti obsoleti, esplora percorsi di emancipazione alternativi. In particolare, nei cinque capitoli del libro, l’autore esamina nell’ordine: le teorie che hanno ridisegnato l’immagine del capitalismo, svelandone i rapporti strategici con una serie di fattori esterni alla sfera dei rapporti produttivi (Wallerstein, Arrighi, Harvey, Streeck, Boltanski); i profeti della morte del potere sovrano e del suo luogo d’elezione, lo stato-nazione (Agamben, Negri); le nuove definizioni filosofiche della soggettività (Badiou, Žižek, Jameson); le vie d’una possibile rianimazione della democrazia (Balibar, Rancière, Laclau); la problematica generata dalla proliferazione delle identità (Butler, Fraser, Spivak).

Il risultato è un’opera difficile da recensire. In primo luogo perché Cesarale, immagino per scrupolo di obiettività (intesa come distacco scientifico dall’oggetto di indagine), limita al minimo lo spazio dedicato ai propri giudizi soggettivi sul pensiero degli autori trattati, il che, se da un lato consente al lettore di appropriarsi autonomamente degli “attrezzi” che ritiene più congeniali al proprio modo di approcciare la realtà, dall’altro non agevola l’individuazione di percorsi trasversali fra autori e campi teorici.

- Details

- Hits: 1540

Intersezionalità, identità e comunità: a che punto siamo a sinistra

di Mimmo Cangiano

“... anche quando tutto sembra perduto bisogna

“... anche quando tutto sembra perduto bisogna

mettersi tranquillamente all’opera

ricominciando dall’inizio” (Antonio Gramsci)

Identità

Poche settimane fa l’europarlamentare Eleonora Forenza (area di Rifondazione di Potere al Popolo) ha scatenato una piccola bagarre nel minuscolo stagno della sinistra italiana. Forenza ha bollato, su Twitter, la Brexit come “pasticcio di maschi”, non negando una certa solidarietà ‘femminista’ a Theresa May e alla gatta da pelare che i colleghi “maschi” le avrebbero rifilato. L’uscita infelice di Forenza non è cosa nuova (ma preoccupa che venga da una gramsciana). È parte integrante di un certo orientamento della sinistra diritto-civilista e culturalista, cioè di quella sinistra che, pur non escludendo le questioni legate al mondo del lavoro e della produzione, individua ormai nei diritti civili la principale chiave d’intervento sociale e, proprio a causa di tale scelta, si ritrova fatalmente irretita all’interno di un uso distorto del concetto di “identità”. Tale posizionamento (largamente maggioritario anche nel Partito Democratico) è stato spesso già portato a critica. Si è rilevato come si tratti di una soluzione da un lato assolutamente subalterna agli attuali vettori di organizzazione societaria (visto che ci è impossibile intervenire sulla struttura social-lavorativa ci rifugiamo nelle battaglie per i diritti civili e chiamiamo tale spostamento “rivoluzione”, come in una sorta di risarcimento psicologico), dall’altro pericolosa nel suo indiscriminato assegnare (è proprio il caso di Theresa May) patenti di “vittima” a figure sociali che solo mediante il misticismo delle identity politics possono apparire come tali, ché oggi, scriveva Natalia Ginzburg (aprile ’73), nessuno ama “essere nel numero dei privilegiati e tutti desiderano appartenere al numero degli oppressi”.

Si tratta infatti di un approccio che opera su due fronti di pensiero fra loro apparentemente in contraddizione: da un lato si dichiara nullo (anti-essenzialismo) il concetto di “identità” (abbiamo solo identità fluide, liquide, ecc.), dall’altro si ricorre ad un potenziamento di tale concetto, in questo caso il genere, per dare spiegazione ad alcuni fenomeni.

- Details

- Hits: 1873

La Germania mal guidata rischia il declino

di Carlo Clericetti

Il grafico è semplicissimo, appena due linee. L’ha pubblicato su Twitter Christian Odendahl (@OdendahlC.), capo economista del Centre for European Reform, accompagnato dalle poche parole caratteristiche del mezzo. Ma è quanto basta per far capire l’assurdità della politica economica tedesca, quella che Berlino e i suoi alleati hanno di fatto imposto a tutta l’Unione europea.

Il grafico è semplicissimo, appena due linee. L’ha pubblicato su Twitter Christian Odendahl (@OdendahlC.), capo economista del Centre for European Reform, accompagnato dalle poche parole caratteristiche del mezzo. Ma è quanto basta per far capire l’assurdità della politica economica tedesca, quella che Berlino e i suoi alleati hanno di fatto imposto a tutta l’Unione europea.

Prima di parlare di questo è bene sapere che questo think-tank britannico, nella sua presentazione, si definisce “pro-European but not uncritical”, europeista ma non acritico, considera l’integrazione europea “largely beneficial” ma ritiene che “per molti aspetti l’Unione non funzioni bene”. Ne consegue che le sue intenzioni sono di fare critiche costruttive, questo centro non è un nemico dell’UE.

Ma torniamo al grafico, che mostra gli andamenti dei tassi d’interesse sul Bund, il titolo tedesco a dieci anni, e degli investimenti pubblici in Germania.

“Buongiorno dalla Germania – scrive ironicamente Odendahl – dove siamo pagati per prendere in prestito i soldi eppure i nostri investimenti pubblici sono all’incirca quanti erano dieci anni fa”. Avrebbe potuto dire venti anni fa, e anche aggiungere che ancora prima, nel 1991, quando i tassi sul debito erano quasi al 9%, gli investimenti pubblici erano stati più alti di circa un punto di Pil.

Gli ultimi dati congiunturali della Germania sono pessimi. Ad aprile le produzione industriale è calata dell’1,9% sul mese precedente e dell’1,8% su base annua, ma quella dell’industria in senso stretto (escluse cioè energia e costruzioni) ha segnato un -2,5. La Bundesbank ha tagliato le stime della crescita di un intero punto, dall’1,6 allo 0,6%, riducendo anche quelle per l’anno prossimo. Se per crescere ci si affida solo alle esportazioni, quando succede qualcosa nel resto del mondo – come ora con la guerra dei dazi – si subisce un contraccolpo pesante. Insieme a questi dati arriva infatti anche quello dell’export, calato del 3,7% sul mese precedente.

- Details

- Hits: 3574

La Teoria Monetaria Moderna: un’illusione che abbaglia

di Antonio Pagliarone1

Una nota critica alla raccolta di testi di Michael Roberts sulla teoria moderna della moneta in uscita presso la casa editrice Asterios di Trieste - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

La pubblicazione di una serie di testi critici sulla MMT (Modern Monetary Theory), prodotti da Michael Roberts e apparsi nel suo blog, è risultata necessaria in quanto possiamo osservare che negli ultimi anni, come reazione ad una “austerity” prolungata, sono sempre di più coloro che fanno affidamento su politiche economiche definite rozzamente come “sovraniste”. Ma tale “teoria” mescolata ad un keynesismo rinnovato, ha preso piede anche negli ambienti della sinistra progressista, mentre molti intellettuali ultrasinistri sono stati abbagliati dalle contorsioni monetariste, dopo aver sostenuto lo “stimolo della domanda”, e confondono con estrema leggerezza Marx con Keynes. Gratta gratta sotto un marxista troverai sempre un keynesiano.

La pubblicazione di una serie di testi critici sulla MMT (Modern Monetary Theory), prodotti da Michael Roberts e apparsi nel suo blog, è risultata necessaria in quanto possiamo osservare che negli ultimi anni, come reazione ad una “austerity” prolungata, sono sempre di più coloro che fanno affidamento su politiche economiche definite rozzamente come “sovraniste”. Ma tale “teoria” mescolata ad un keynesismo rinnovato, ha preso piede anche negli ambienti della sinistra progressista, mentre molti intellettuali ultrasinistri sono stati abbagliati dalle contorsioni monetariste, dopo aver sostenuto lo “stimolo della domanda”, e confondono con estrema leggerezza Marx con Keynes. Gratta gratta sotto un marxista troverai sempre un keynesiano.

La Teoria Monetaria Moderna è stata ideata da Warren Mosler2, Bill Mitchell e Randy Wray, mentre James K.Galbraith è uno dei suoi maggiori sostenitori3. La MMT si basa sostanzialmente sull’idea, in passato sostenuta dai cartalisti, che sia lo stato a creare moneta, di conseguenza il denaro circolante è denaro emesso dal governo per cui non occorre la tassazione dei cittadini perché lo stato possa disporre della valuta corrente. Caso mai la tassazione potrebbe contribuire al regolare funzionamento del sistema in quanto permetterebbe di attenuare una eventuale inflazione. Michael Roberts sviluppa inizialmente la teoria dei cartalisti collegandola, giustamente, alla Teoria Monetarista Moderna che ne è l’erede, facendo un raffronto con la teoria della moneta di Marx secondo la quale il denaro è inconcepibile se viene separato dallo scambio di merci. Lo stato non crea moneta dal nulla ma sono “le banche (che) fanno prestiti e di conseguenza vengono creati depositi e debiti per finanziare tali prestiti, non viceversa”. Roberts insiste nel sottolineare le differenze sostanziali tra la teoria marxista e quella cartalista/MMT e dichiara “Per Marx, nel capitalismo, il denaro è la rappresentazione del valore e quindi del plusvalore”. Ma il problema non consiste nel confutare la MMT, e i neokeynesiani che la caldeggiano, sostenendo che: “A meno che i sostenitori della MMT non siano pronti a passare a una conclusione politica marxista: vale a dire l'appropriazione del settore finanziario e il comando del settore produttivo attraverso la proprietà pubblica e un piano di produzione, ponendo così fine alla legge del valore in economia, la politica della spesa pubblica attraverso la creazione illimitata di denaro fallirà”.

- Details

- Hits: 1488

Il benessere è solo collettivo

di Marta Fana e Angelo Salento

L'"economia fondamentale" riguarda tutti i settori che costituiscono la base materiale della coesione sociale. Da anni è sotto attacco del capitale. Adesso è il momento di tutelarla, sostiene una rete internazionale di ricercatori e ricercatrici

I processi finanziari hanno ormai aggredito e assoggettato ai propri interessi anche ambiti storicamente rivolti a soddisfare i bisogni sociali, come la sanità, la cura, la previdenza, l’istruzione e le infrastrutture. A essere sotto attacco è la cosiddetta «economia fondamentale», costituita da tutti i beni e servizi necessari al benessere quotidiano della società che comprende ma non si riduce al concetto di welfare. In un recente saggio, Economia fondamentale – L’infrastruttura della vita quotidiana (Einaudi) un collettivo interdisciplinare di ricercatori e ricercatrici ripercorre i passaggi che hanno portato alla finanziarizzazione di questa parte dell’economia, che raccoglie in Europa circa il 40% della forza lavoro occupata, dalle esternalizzazioni alle privatizzazioni di infrastrutture come ferrovie e autostrade: «Seguiamo la pista dei soldi – dicono – Analizziamo i modi e gli strumenti con cui viene sviluppato il business». Gli autori evidenziano lo scontro politico, di classe, alla base di questi processi, provando a tracciare se non delle soluzioni almeno dei percorsi da seguire. «Suggeriamo di non coltivare l’idea che il reddito individuale sia la variabile decisiva per il benessere in quanto una gran parte delle infrastrutture e dei servizi indispensabili per il benessere sono necessariamente collettivi ma non possono spesso esser prodotti a livello ‘locale’, illudendosi che l’auto-organizzazione economica ‘dal basso’ possa in modo autosufficiente sostenere il benessere collettivo. Una parte consistente delle attività economiche fondamentali è di larga scala, e non è pensabile un’economia fondamentale robusta e sostenibile senza una regolazione di scala nazionale e internazionale».

I processi finanziari hanno ormai aggredito e assoggettato ai propri interessi anche ambiti storicamente rivolti a soddisfare i bisogni sociali, come la sanità, la cura, la previdenza, l’istruzione e le infrastrutture. A essere sotto attacco è la cosiddetta «economia fondamentale», costituita da tutti i beni e servizi necessari al benessere quotidiano della società che comprende ma non si riduce al concetto di welfare. In un recente saggio, Economia fondamentale – L’infrastruttura della vita quotidiana (Einaudi) un collettivo interdisciplinare di ricercatori e ricercatrici ripercorre i passaggi che hanno portato alla finanziarizzazione di questa parte dell’economia, che raccoglie in Europa circa il 40% della forza lavoro occupata, dalle esternalizzazioni alle privatizzazioni di infrastrutture come ferrovie e autostrade: «Seguiamo la pista dei soldi – dicono – Analizziamo i modi e gli strumenti con cui viene sviluppato il business». Gli autori evidenziano lo scontro politico, di classe, alla base di questi processi, provando a tracciare se non delle soluzioni almeno dei percorsi da seguire. «Suggeriamo di non coltivare l’idea che il reddito individuale sia la variabile decisiva per il benessere in quanto una gran parte delle infrastrutture e dei servizi indispensabili per il benessere sono necessariamente collettivi ma non possono spesso esser prodotti a livello ‘locale’, illudendosi che l’auto-organizzazione economica ‘dal basso’ possa in modo autosufficiente sostenere il benessere collettivo. Una parte consistente delle attività economiche fondamentali è di larga scala, e non è pensabile un’economia fondamentale robusta e sostenibile senza una regolazione di scala nazionale e internazionale».

* * * *

L’economia fondamentale e la sua centralità sono una questione politica, in che modo può essere compatibile con il capitalismo, sistema economico predatorio in cui pure i tentativi di «renderlo umano» vengono spiazzati ogni volta che le esigenze di accumulazione e profitto vengono messe a rischio?

- Details

- Hits: 1297

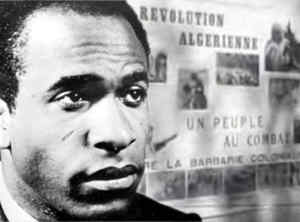

Noi e loro

Nota a margine de I dannati della terra di Frantz Fanon

di Giorgio Riolo

Pubblico la nota introduttiva a “I dannati della terra” di Frantz Fanon. argomento conclusivo del ciclo di incontri di letteratura che Giorgio Riolo tiene a Milano (qui), accogliendo in pieno – anche con un invito a guardare e ad ascoltare le voci di questo tremendo video (qui ) – l’esigenza di capire il dramma dell’Africa, liberandoci dai paraocchi del sovranismo nazionalista o eurocentrico. Non per “romanticismo rivoluzionario”, ma per obbligo a pensare tutta la realtà. Di fronte alla “tempesta” in corso, non possiamo metterci, come aveva capito Sartre citato da Giorgio, dalla parte dei “seminatori di vento” . Essi l’hanno alimentata e ora se ne lavano le mani. Dobbiamo impedirglielo o, se non fosse più possibile, almeno testimoniare la tragedia. [E. A.]

Pubblico la nota introduttiva a “I dannati della terra” di Frantz Fanon. argomento conclusivo del ciclo di incontri di letteratura che Giorgio Riolo tiene a Milano (qui), accogliendo in pieno – anche con un invito a guardare e ad ascoltare le voci di questo tremendo video (qui ) – l’esigenza di capire il dramma dell’Africa, liberandoci dai paraocchi del sovranismo nazionalista o eurocentrico. Non per “romanticismo rivoluzionario”, ma per obbligo a pensare tutta la realtà. Di fronte alla “tempesta” in corso, non possiamo metterci, come aveva capito Sartre citato da Giorgio, dalla parte dei “seminatori di vento” . Essi l’hanno alimentata e ora se ne lavano le mani. Dobbiamo impedirglielo o, se non fosse più possibile, almeno testimoniare la tragedia. [E. A.]

* * * *

I.

Periodicamente, dalla sua morte, si può parlare di una sorta di riscoperta di Frantz Fanon e del suo grande libro I dannati della terra. Un tempo, tra gli anni sessanta e gli anni settanta, per esempio, negli Stati Uniti a opera soprattutto del Black Panther Party. A fine anni settanta, negli Usa se ne erano vendute 750.000 copie della traduzione inglese del libro.

Oggi soprattutto a causa dei pericoli del razzismo, della chiusura identitaria, anche entro gli strati popolari occidentali, italiani nel nostro caso. A causa della bella guerra tra poveri, alimentata, manipolata, incoraggiata dalle classi dominanti, beneficiarie in primo luogo dello sfruttamento di quello che un tempo chiamavamo “proletariato esterno”. Gli esseri umani costretti a emigrare per vivere. Sempre da Sud a Nord. Un tempo dal Mezzogiorno d’Italia e oggi dalle periferie del mondo.

Frantz Fanon è figura storica, nel tempo e nello spazio, figlio del suo tempo, sicuramente. Ma la sua vita, recisa come un fiore nella sua piena fioritura, ne ha fatto un mito. Un essere umano che segna un destino, che segna un’epoca. Anche una generazione.

Figlio del mondo diviso tra metropoli e colonie, come si diceva allora, del mondo manicheicamente diviso tra colonizzatori e colonizzati, tra centri che prosperano e periferie che danno sangue e lavoro per quella prosperità, nel segno del dominio territoriale, economico, culturale, antropologico, psichico.

- Details

- Hits: 2535

La verità (che li spaventa) sui minibot

di Piemme

Martedì 28 maggio il Parlamento ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il governo a rendere possibile il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese creditrici con titoli di Stato di piccolo taglio, altrimenti denominati MiniBoT.

Martedì 28 maggio il Parlamento ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il governo a rendere possibile il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese creditrici con titoli di Stato di piccolo taglio, altrimenti denominati MiniBoT.

Contro i MiniBoT è giunta fulminea la scomunica di Draghi — «O sono moneta, e allora sono illegali, oppure sono debito e quindi lo stock sale. Non vedo altra possibilità» — si sono scatenati contro, oltre a Moody's, non solo i suoi mastini di guerra — a cominciare dal ministro Tria con piddini, berluscones e giornalisti al seguito — ma pure comunisti presunti, gli improbabili economisti di Coniare Rivolta, e neofascisti in pectore come l'avvocato (del diavolo) Marco Mori.

Ma andiamo con ordine

Cosa sono infatti i Buoni ordinari del Tesoro (BoT)? Spiega il Mef:

«Sono titoli a breve termine, ovvero con durata non superiore a un anno, privi di cedole; il rendimento infatti è dato tutto dallo scarto d'emissione».

Detto in parole semplici: chi compra un BoT presta i suoi euro allo Stato in cambio di un titolo, ma non incasserà alla scadenza alcun interesse, otterrà un guadagno solo ove il valore d'emissione sia inferiore a quello nominale — può evidentemente accadere il contrario. Ogni anno lo Stato lancia dei BoT e li mette all'asta. Per la cronaca: l'ultima asta, che c'è stata proprio ieri (BoT con scadenza al 12 giugno 2020) ha avuto una domanda per quasi 10 miliardi di euro.

Un "MiniBoT" (salvo "sorprese", che più avanti vedremo) è un BoT come gli altri, niente di più niente di meno. Il suffisso "mini" sta ad indicare, così recita la mozione parlamentare, che con la liquidità ottenuta lo Stato non va a finanziare il debito pubblico (in essere o futuro) ma ci rimborsa le aziende che per lo Stato hanno prestato dei servizi. Come mai una misura tanto modesta, del tutto lecita e tutt'altro che eversiva (non a caso votata, salvo patetici mea culpa successivi in modo bypartisan) sta suscitando tutto questo grande casino?

- Details

- Hits: 1640

Rosa Luxemburg e la rivoluzione impossibile

di Fabio Ciabatti

In un periodo come quello attuale in cui è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo può essere utile riprendere le parole di Rosa Luxemburg a proposito della rivoluzione:

In un periodo come quello attuale in cui è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo può essere utile riprendere le parole di Rosa Luxemburg a proposito della rivoluzione:

“non esiste nulla di più inverosimile, di più impossibile, di più fantasioso di una rivoluzione un’ora prima che scoppi. Non esiste nulla di più semplice, di più naturale e di più evidente di una rivoluzione nel momento in cui ha sferrato la sua prima offensiva e ha riportato la sua prima vittoria”.

A partire da queste righe dedicate agli avvenimenti russi del 19171 si potrebbe dire, utilizzando un linguaggio che non appartiene alla Luxemburg, che la rivoluzione si configura come evento. Cos’è un evento? Seguiamo Badiou. Si tratta di un immanente rovesciamento delle leggi dell’apparire che ha come conseguenza di far esistere in una data situazione un termine prima inesistente. Si tratta, in altri termini dell’imprevedibile inizio di una rottura che si impone su tutti gli elementi che contribuiscono a creare la sua esistenza.2 Detto in modo ancora diverso, un evento è ciò che porta alla luce nuove possibilità che prima erano invisibili e addirittura impensabili. Non è in sé stesso la creazione di una nuova realtà, ma soltanto la creazione di una imprevista possibilità, ponendo in essere nuove soggettività e dando il via ad una serie di avvenimenti che aprono una nuova sequenza storica.3

Come noto il pensiero della Luxemburg è stato spesso accusato di spontaneismo. Però, se si può applicare, almeno in parte, la categoria di evento alla sua opera, allora parlare di spontaneismo non è la cosa più appropriata. Certo l’autrice contrappone spesso l’attività spontanea delle masse e la loro capacità di innovare la prassi politica all’inerzia e alla funzione frenante del partito e del sindacato. Ma se volessimo parlare in senso proprio di spontaneità dovremmo presupporre un tipo di comportamento che appartiene ad un soggetto come suo necessario attributo. Nel mettere in atto questo modo di agire il soggetto dovrebbe rimane identico sé stesso. Quello che compare nello sciopero di massa e nella rivoluzione si configura, invece, nello spirito della Luxemburg, come un vero e proprio “termine nuovo”.

- Details

- Hits: 3352

Il nostro “no” socialista all’Unione europea

di Thomas Fazi

Sarebbe un errore considerare il processo di processo di integrazione economica europea un fallimento. Dal punto di vista degli obiettivi delle classi dominanti – indebolimento delle classi lavoratrici ed esautoramento della democrazia – si è rivelato uno straordinario successo. L’Unione europea e in particolare l’architettura di Maastricht, infatti, possono essere considerate la risposta delle oligarchie europee alla crisi della democrazia – intesa come “eccesso di democrazia” – denunciata dal celebre rapporto del 1973 della Trilateral Commission. I vari “vincoli esterni” europei – dal cambio semifisso del Sistema monetario europeo (SME) alla liberalizzazione dei movimenti di capitali per mezzo della creazione del mercato unico fino all’introduzione della moneta unica – hanno permesso alle varie élitenazionali (in particolare quella italiana) di perseguire obiettivi di politica economica – finalizzati all’esautoramento delle conquiste democratiche ed economico-sociali che erano state precedentemente raggiunte dalle classi subordinate – che altrimenti sarebbero stati molto più difficili, se non impossibili, da realizzare. Come ammise lo stesso Guido Carli, l’Unione europea è stata lo strumento per «sconvolgere la Costituzione materiale del paese», obiettivo che sarebbe stato impossibile da ottenere «per le vie ordinarie del governo e del Parlamento»[1].

Sarebbe un errore considerare il processo di processo di integrazione economica europea un fallimento. Dal punto di vista degli obiettivi delle classi dominanti – indebolimento delle classi lavoratrici ed esautoramento della democrazia – si è rivelato uno straordinario successo. L’Unione europea e in particolare l’architettura di Maastricht, infatti, possono essere considerate la risposta delle oligarchie europee alla crisi della democrazia – intesa come “eccesso di democrazia” – denunciata dal celebre rapporto del 1973 della Trilateral Commission. I vari “vincoli esterni” europei – dal cambio semifisso del Sistema monetario europeo (SME) alla liberalizzazione dei movimenti di capitali per mezzo della creazione del mercato unico fino all’introduzione della moneta unica – hanno permesso alle varie élitenazionali (in particolare quella italiana) di perseguire obiettivi di politica economica – finalizzati all’esautoramento delle conquiste democratiche ed economico-sociali che erano state precedentemente raggiunte dalle classi subordinate – che altrimenti sarebbero stati molto più difficili, se non impossibili, da realizzare. Come ammise lo stesso Guido Carli, l’Unione europea è stata lo strumento per «sconvolgere la Costituzione materiale del paese», obiettivo che sarebbe stato impossibile da ottenere «per le vie ordinarie del governo e del Parlamento»[1].

In questo senso, risulta estremamente superficiale la lettura che vede l’Europa come un Moloch che impone il proprio volere agli Stati nazionali: al contrario, il più delle volte (sebbene non sempre) “l’Europa” è precisamente il dispositivo attraverso il quale una parte della comunità nazionale – l’élite – impone le proprie politiche al resto della comunità nazionale. È il celebre “ce lo chiede l’Europa”. In questo senso, la moneta unica incarna quello che Edgar Grande chiama il «paradosso della debolezza», per cui le élite nazionali trasferiscono una parte del potere a un decisore sovranazionale (apparendo in tal modo più deboli) per essere in grado di sopportare meglio la pressione da parte degli attori sociali, asserendo che «lo vuole l’Europa» (e divenendo così più forti)[2]. Come dice Andrew Moravcsik: «Gli impegni vincolanti della UE permettono ai governi di varare riforme impopolari nei loro paesi, e nel contempo darne la colpa alla UE, anche se essi stessi desideravano attuarle[3].

- Details

- Hits: 2655

La guerra dei Minibot: gli scenari della crisi italiana

di Enrico Grazzini

La battaglia politica sui minibot è sempre più accesa: il Parlamento Italiano ha votato all'unanimità a favore dell'emissione dei titoli fiscali proposti da Claudio Borghi della Lega con il supporto dei 5 Stelle, ma poi PD e Forza Italia si sono schierati contro i minibot. Anche Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, Vincenzo Boccia, a capo di Confindustria, e il ministro del Tesoro Giuseppe Tria hanno espresso chiaramente la loro contrarietà verso la proposta votata dal Parlamento italiano. Per contro i due vice-presidenti del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno attaccato il “loro” ministro contrario ai minibot. E' scoppiata quindi una vera e propria guerra politica sui titoli di stato con valore fiscale che dovrebbero essere emessi per pagare gli arretrati della pubblica amministrazione alle imprese e ai privati cittadini. La posta in gioco è alta: in futuro l'emissione dei minibot potrebbe perfino mettere in discussione la partecipazione dell'Italia nell'eurozona e quindi provocare anche la rottura dell'euro[1].

La battaglia politica sui minibot è sempre più accesa: il Parlamento Italiano ha votato all'unanimità a favore dell'emissione dei titoli fiscali proposti da Claudio Borghi della Lega con il supporto dei 5 Stelle, ma poi PD e Forza Italia si sono schierati contro i minibot. Anche Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, Vincenzo Boccia, a capo di Confindustria, e il ministro del Tesoro Giuseppe Tria hanno espresso chiaramente la loro contrarietà verso la proposta votata dal Parlamento italiano. Per contro i due vice-presidenti del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno attaccato il “loro” ministro contrario ai minibot. E' scoppiata quindi una vera e propria guerra politica sui titoli di stato con valore fiscale che dovrebbero essere emessi per pagare gli arretrati della pubblica amministrazione alle imprese e ai privati cittadini. La posta in gioco è alta: in futuro l'emissione dei minibot potrebbe perfino mettere in discussione la partecipazione dell'Italia nell'eurozona e quindi provocare anche la rottura dell'euro[1].

Le polemiche riguardano le caratteristiche e gli obiettivi dei minibot: questi titoli fiscali che circolerebbero in Italia anche come contante, sono legali o illegali? Rappresentano o no una moneta parallela? Violano il monopolio della Banca Centrale Europea sull'euro, l'unica moneta legale dell'eurozona? I minibot sono realmente efficaci per ridare liquidità alle imprese? Sono utili per rilanciare l'economia reale? O servono invece solo come espediente per uscire dall'Euro? Aumentano o no il debito pubblico? Esistono sistemi alternativi di titoli fiscali più efficaci nel rilanciare l'economia nazionale, che non aumentino il debito pubblico e garantiscano di essere pienamente rispettose delle regole dell'eurozona?

Queste le domande che attraversano il mondo politico, quello dell'economia e l'opinione pubblica, a cui questo articolo intende dare delle risposte.

Un'avvertenza preliminare: la polemica sui minibot non è di poco conto, è seria ed è, magari anche con diverse forme e contenuti, destinata a durare e a crescere. La questione monetaria non può mai essere trattata in maniera derisoria e superficiale, come hanno fatto molti commentatori paragonando i minibot alle monete false del gioco del Monopoli.

Page 273 of 612