Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1925

La laicità all’epoca dell’integralismo laicista

di Salvatore A. Bravo

La normalizzazione laicista

La normalizzazione laicista

La secolarizzazione del capitale non ha fondato la laicità, ma una nuova forma invasiva e infiltrante di clericalismo: i nuovi chierici non sono identificabili in una casta, in una lobby, sono trasversali, sono l’asse diffuso del nuovo “potere capitale” disciplinare e penetrante. Il circo mediatico laicista si struttura in modo sempre pervasivo: accademici, economisti, burocrati dell’economia, politici dal credo-pensiero unico, tutti nichilisti sempre pronti al trasformismo, sono la struttura ed il veicolo che inibisce ogni spazio plurale, lo riduce ad un’operazione di marketing, a plusvalore, ad un’operazione di perenne sussunzione. Il linguaggio dell’aziendalizzazione, della compravendita, l’inglese organico alla globalizzazione estendono le loro maglie d’acciaio: la rete informativa in nome del capitale trova nelle istituzioni pubbliche fiancheggiatori che diffondono il linguaggio e la lingua del mercato. Si osanna l’inclusione mediante la normalizzazione delle prestazioni: per essere normali ed inclusivi si fa appello sempre ai diritti individuali. Si forma all’orientamento accondiscendente, ovvero ad adattarsi alle esigenze del mercato, mentre i servizi pubblici, i servizi alla persona – vera precondizione di ogni democrazia – sono curvati sulla privatizzazione, sui bilanci. Il pubblico con i suoi servizi non rappresenta l’alterità rispetto al privato, ma nel pubblico l’organizzazione lavorativa ed i fini sono i medesimi del privato: pertanto la laicità scompare, si eclissa nel gioco ideologico della propaganda.

Gli oratores del circo mediatico laicista

La laicità non è semplice laicismo anticlericale. L’integralismo attuale trova nella religione una contraddizione, per cui i clerici mediatici e disinibiti abbondano in notizie sui crimini della chiesa, mentre tacciono dei crimini che quotidianamente avvengono in nome del capitalismo assoluto, in primis i crimini ambientali, i migranti ridotti in stato di schiavitù effettiva, i popoli declassati a plebe in competizione.

- Details

- Hits: 2573

Dall’ecobuonismo all’ecosocialismo

di Andrea Zhok

I) Premessa

I) Premessa

Recentemente, in coda alle presentazioni del Manifesto per la Sovranità Costituzionale a Milano e Roma, mi ha sorpreso notare come le note più critiche a quel documento si siano appuntate su qualcosa che non credevo controverso, ovvero il rilievo dato alla questione ecologica.

Alcuni hanno obiettato che parlare di riscaldamento globale e di come sarà il mondo tra cent’anni è qualcosa di astratto e lontano, che non tocca le tasche di nessuno; altri che attorno a tale tema interclassista non si può mobilitare alcun ceto preferenziale, alcuna ‘identità di classe’; altri ancora, che si tratterebbe di un modo con cui le élite distraggono l’opinione pubblica da temi di maggiore urgenza.

Questa reazione di diffidenza, di sospetto, a prescindere dalla sostenibilità delle specifiche obiezioni, mi pare degna di approfondimento.

II) Il dilemma ecobuonista

Negli ultimi anni, la tematica ecologista è stata integrata con successo all’interno di una visione liberale, che l’ha resa un tema di conversazione alto borghese, garbato quanto innocuo. Il tema infatti si presta a grandi campagne sentimentali, capaci di estrudere occasionali lacrime per le sorti di un orso polare o un panda gigante, salvo poi rientrare prontamente nella sezione ‘tonici e digestivi’: dove, insieme a qualche episodio di cronaca, conferisce quel pizzico di preoccupazione postprandiale che aiuta la digestione.

I temi ecologici, addomesticati dalla ragione liberale, sfociano così in due prospettive generali.

La prima consta di appelli all’iniziativa personale e al senso di responsabilità delle ‘persone di buona volontà’: ciascuno è chiamato a ‘fare la sua parte’, a ‘contribuire col suo granello di sabbia’. Si creano così gli spazi per ‘diete ambientalmente consapevoli’, ‘acquisti etici’, ‘consumi responsabili’, ‘prodotti biologici’, ‘raccolta differenziata’, ‘beni equi e solidali’, e una miriade di altre lodevoli iniziative in cui ci si sente cavalieri dell’ideale a colpi di tofu.

- Details

- Hits: 2637

Il capitalismo di sorveglianza

di Géraldine Delacroix

Una recensione-conversazione a cura di Géraldine Delacroix con l’economista Shoshana Zuboff sul suo nuovo libro The age of surveillance capitalisme. The Fight For a Human Future at the New Frontier of Power (Profile Books Ltd, 2019). È stata pubblicata il 2 marzo 2019 su Médiapart. La traduzione in italiano è di Salvatore Palidda.

Una recensione-conversazione a cura di Géraldine Delacroix con l’economista Shoshana Zuboff sul suo nuovo libro The age of surveillance capitalisme. The Fight For a Human Future at the New Frontier of Power (Profile Books Ltd, 2019). È stata pubblicata il 2 marzo 2019 su Médiapart. La traduzione in italiano è di Salvatore Palidda.

Il capitalismo di sorveglianza è il fondamento di un nuovo ordine economico. Le imprese del capitalismo di sorveglianza competono nella produzione di “prodotti di predizione”, scambiati in lucrosi nuovi mercati di “comportamenti futuri”. Le architetture digitali del capitalismo di sorveglianza – quelle che Shoshana Zuboff chiama “Big Other” – sono progettate per catturare e controllare il comportamento umano per un vantaggio competitivo in questi nuovi mercati, poiché la produzione di beni e servizi è subordinata a un nuovo “mezzo di modifica dei comportamenti” che favorisce i risultati del mercato privato, svincolato da ogni supervisione o controllo democratico. Per chi fosse interessato ad approfondire, Shoshana Zuboff, professoressa di Harvard Business School, parla qui, in una recente conferenza, del suo nuovo libro.

* * * *

Per l’economista Shoshana Zuboff, il cui libro The Age of Capitalism of Surveillance è appena apparso negli Stati Uniti, il pericolo rappresentato dai giganti del web è molto maggiore di quanto generalmente si pensi. Intercettando i dati personali per modificare a loro insaputa il comportamento dei loro utenti, minacciano la democrazia stessa. Appropriatisi dei nostri dati personali, gli imprenditori del “capitalismo di sorveglianza” mettono in pericolo niente meno che la democrazia manipolando il nostro libero arbitrio. Tale è la tesi difesa da Shoshana Zuboff in questo ampio volume appena pubblicato.

Il capitalismo è entrato in una nuova era, spiega l’autrice e, per capirlo e combatterlo, dovremo indossare nuovi occhiali, perché i vecchi non operano più di fronte a un cambiamento così radicale e così veloce – una rivoluzione avvenuta in meno di venti anni. Un “nuovo pianeta”, una situazione “senza precedenti” che si sarebbe sbagliato pensare sia una semplice continuazione del passato.

- Details

- Hits: 2192

La sfida eurasiatica all’egemonia degli Stati Uniti

di Alberto Prina Cerai

Questo articolo è il primo di una serie di contributi per approfondire il tema della sfida tra Stati Uniti e Cina per l’ordine mondiale. In seguito alle recenti dichiarazioni riguardo ad una possibile adesione dell’Italia alla Belt and Road Initiative – la cosiddetta nuova Via della Seta –, abbiamo deciso di dedicare una serie di articoli alle prospettive strategiche relative alla fase che stiamo vivendo e al possibile ruolo del nostro Paese, che merita un approfondimento di più ampio respiro. Questo primo articolo si propone di fare luce di come e perché la BRI rappresenti una sfida all’egemonia americana. Nei successivi si tenterà di capire come l’Italia possa essere un benchmark per gli equilibri geopolitici tra Washington e Pechino

Sin dal 1945 il cuore pulsante della politica estera statunitense è stato preservare «un ordine internazionale aperto e stabile, basato sul libero movimento di beni, capitali e persone» basato su un «balance of power in favore della libertà». Queste iniziative, secondo lo storico Hal Brands, hanno costituito un «impegno bipartisan di lunga data» volto a sostenere «la leadership americana e preservare l’ordine internazionale liberale che il potere americano ha tradizionalmente promosso»[1]. Per chi vede queste continuità, al netto dei grandi cambiamenti che hanno fortemente messo alla prova la tenuta della Pax Americana, la natura e le radici dell’egemonia globale degli Stati Uniti si possono identificare nella lettura esplicita di Henry Kissinger:

Sin dal 1945 il cuore pulsante della politica estera statunitense è stato preservare «un ordine internazionale aperto e stabile, basato sul libero movimento di beni, capitali e persone» basato su un «balance of power in favore della libertà». Queste iniziative, secondo lo storico Hal Brands, hanno costituito un «impegno bipartisan di lunga data» volto a sostenere «la leadership americana e preservare l’ordine internazionale liberale che il potere americano ha tradizionalmente promosso»[1]. Per chi vede queste continuità, al netto dei grandi cambiamenti che hanno fortemente messo alla prova la tenuta della Pax Americana, la natura e le radici dell’egemonia globale degli Stati Uniti si possono identificare nella lettura esplicita di Henry Kissinger:

«Geopoliticamente l’America è un’isola al largo del grande continente eurasiatico. Il predominio da parte di una sola potenza di una delle due sfere principali dell’Eurasia […] costituisce una buona definizione di pericolo strategico per gli Stati Uniti, guerra fredda o meno. Quel pericolo dovrebbe essere sventato anche se quella potenza non mostrasse intenzioni aggressive, poiché, se queste dovessero diventare tali in seguito, l’America si troverebbe con una capacità di resistenza efficace molto diminuita e un’incapacità crescente di condizionare gli avvenimenti»[2]

La geopolitica del secondo dopoguerra è rimasta fortemente ancorata a questa visione e più in generale all’eredità imperiale degli impegni globali degli Stati Uniti. Harry Truman agli esordi della guerra fredda aveva recuperato l’immagine del paese come grande erede «della Persia di Dario I, la Grecia di Alessandro, la Roma di Adriano, la Gran Bretagna vittoriana […] Nessuna nazione ha avuto le nostre responsabilità»[3].

- Details

- Hits: 3208

Gli strani approdi di Carlo Formenti

di Alessandro Barile

Carlo Formenti, Il socialismo è morto. Viva il socialismo!, Meltemi, Milano, 2018, pp. 276, € 18,00

Almeno da Utopie letali (2013), Formenti porta avanti la sua personale battaglia per l’affermazione di un populismo “di sinistra”. Se però il saggio del 2013, nonché La variante populista (2016) – malgrado il tono lapidario – lasciavano i ragionamenti in sospeso, alimentando un fecondo margine d’apertura verso chi, a sinistra, insisteva nell’ideologia post-operaista variamente (e inconsapevolmente) declinata, da un po’ di tempo questa propensione alla convergenza sembra essere venuta meno. Spostandosi di propensione e di prospettiva, anche le possibilità di dialogo si disperdono. Non rimane che accettare o rifiutare un discorso che si stringe sempre più in proposta politica, che però continua a mancare (nei fatti più che nelle aspirazioni). È un peccato, perché mai come oggi continua ad essere necessario l’incontro di ragioni più che la sua vicendevole eliminazione. Partiamo dalle cose che funzionano.

Quel che la “tradizione comunista” insiste a non cogliere, è che il futuro sembra scivolare verso una riproposizione sbilenca e sgangherata (e forse anche impotente) del 1789 e non del 1917. Prima di tornare alla «autonomia politica del proletariato», per dirla in termini solenni, sembra sempre più evidente che dovremmo reintrodurre margini minimi di democrazia tanto sostanziale quanto formale. Lo sviluppo contraddittorio ma travolgente del liberismo a livello planetario sta sempre più modellando società polarizzate oltre ogni limite di sopportazione. Vista dal basso, questa polarizzazione non si presenta come mero fatto di classe. Ne abbiamo costanti prove nelle vicende della politica di questo decennio. Da Trump alla Brexit, dai gilets jaunes al governo “gialloverde”, le sfide al potere liberale-liberista non provengono da uno specifico settore di classe, ma da una multiforme e frastagliata sommatoria sociale di sconfitti. Questi hanno poco in comune tra di loro, ma quel che li tiene insieme, almeno sul piano della protesta elettorale, è la critica al capitalismo globalizzato e ai suoi referenti politico-culturali.

- Details

- Hits: 3828

“L’età della disgregazione. Storia del pensiero economico contemporaneo”

di Alessandro Roncaglia

Pubblichiamo la presentazione dell’autore tenuta presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, marzo 2019

Il libro che vi presento arriva in libreria in questi giorni, dopo una lunga (e faticosa) fase di gestazione. Si intitola L’età della disgregazione ed è, come dice il sottotitolo, una Storia del pensiero economico contemporaneo. Ho già consegnato la versione inglese alla Cambridge University Press, ed è in corso la traduzione spagnola.

Il libro che vi presento arriva in libreria in questi giorni, dopo una lunga (e faticosa) fase di gestazione. Si intitola L’età della disgregazione ed è, come dice il sottotitolo, una Storia del pensiero economico contemporaneo. Ho già consegnato la versione inglese alla Cambridge University Press, ed è in corso la traduzione spagnola.

Il titolo allude al fatto che la ricerca in economia è sempre più frammentata, sia per campi sia per orientamenti di ricerca. Chi si occupa di finanza o di econometria raramente conosce i dibattiti di teoria del valore o dell’impresa; inoltre, in ciascun campo coesistono impostazioni radicalmente diverse: keynesiani, neoclassici, istituzionalisti, e così via, fino agli induttivisti sostenitori di una econometria ateoretica.

Questa duplice frammentazione impedisce una esposizione lineare e complica ulteriormente un compito già reso difficile dalla vastità del terreno da coprire: ogni anno escono migliaia di riviste e migliaia di volumi sui diversi temi dell’economia. Accade così che tanti ricercatori, per affrontare in modo davvero approfondito il tema prescelto, passino la vita a studiare l’ultima falange del dito mignolo, come diceva Becattini. Il problema in realtà non è concentrarsi sul dito mignolo, come in qualche momento della nostra attività tutti noi facciamo, ma farlo in totale assenza di consapevolezza del corpo umano al quale è collegato. Quindi, proprio la frammentazione rende indispensabile un tentativo di raccordo. Anche perché in moltissimi casi la disgregazione permette agli economisti attivi nei vari campi specialistici di sorvolare sulle debolezze spesso tragiche delle fondamenta della loro ricerca.

Schumpeter distingueva tre fasi nella ricerca, che spesso si intersecano in un processo non lineare. La prima fase è la concettualizzazione: la costruzione di una rete di concetti che specificano la visione del mondo; ad esempio il mercato inteso come punto nel tempo e nello spazio d’incontro tra domanda e offerta, come nelle fiere medievali o nella borsa valori moderna: questo è in sostanza il concetto utilizzato sia nel Medioevo sia dalla teoria marginalista; oppure il mercato inteso come rete di relazioni tra le diverse attività produttive in un’economia basata sulla divisione del lavoro, che è il concetto utilizzato dalla teoria classica e keynesiana.

- Details

- Hits: 2150

Una nuova uni-multiversità complessa?

di Pierluigi Fagan

Articolo pubblicato sul sito del Festival della Complessità (qui) che quest’anno giungerà alla sua Xa edizione. Alla versione on line sul sito del festival, qui si aggiungono alcune considerazioni più specifiche (in corsivo)

Nei due articoli precedenti sul –– ed il successivo che tornava sulla annosa , abbiamo indagato l’impostazione del nostro sistema delle conoscenze. Già avevamo introdotto a premessa l’intero argomento. Pare a noi evidente che un mondo sempre più complesso quindi “intrecciato assieme”, chiami una profonda revisione del nostro sistema delle conoscenze, sistema che ereditiamo dal moderno, un periodo alla fine del suo ciclo storico e culturale. A sua volta, il sistema moderno andava a rimpiazzare il sistema delle conoscenze medioevali, il (latino, retorica e filosofia) e (aritmetica, geometria, astronomia e musica) impostati da Marziano Capella già nel V secolo. Se ogni epoca si rispecchia in un sistema di conoscenze, potremmo interrogarci su quali potrebbero esser le condizioni necessarie per riformare l’attuale sistema in tempi di nuova complessità.

Nei due articoli precedenti sul –– ed il successivo che tornava sulla annosa , abbiamo indagato l’impostazione del nostro sistema delle conoscenze. Già avevamo introdotto a premessa l’intero argomento. Pare a noi evidente che un mondo sempre più complesso quindi “intrecciato assieme”, chiami una profonda revisione del nostro sistema delle conoscenze, sistema che ereditiamo dal moderno, un periodo alla fine del suo ciclo storico e culturale. A sua volta, il sistema moderno andava a rimpiazzare il sistema delle conoscenze medioevali, il (latino, retorica e filosofia) e (aritmetica, geometria, astronomia e musica) impostati da Marziano Capella già nel V secolo. Se ogni epoca si rispecchia in un sistema di conoscenze, potremmo interrogarci su quali potrebbero esser le condizioni necessarie per riformare l’attuale sistema in tempi di nuova complessità.

La riflessione anglosassone su i sistemi di educazione e formazione va avanti già da tempo. Si sta verificando che il sistema delle iper-specializzazioni votate alla formazione -tra l’altro non di futuri cittadini, ma di futuri professionisti-, ha tre problemi. Il primo è che il mondo del lavoro richiederebbe in realtà un misto di saperi pratico-teorici, quando le scuole sono semmai prodighe dei soli saperi teorici. Il concetto stesso di specializzazione è ambiguo dato l’alto tasso di odierna evoluzione delle forme economiche che sembrano chiamare certe conoscenze per un qualche periodo di tempo, poi altre per il periodo successivo. Il secondo è che, più in generale, la formazione teorico-specialistica sembra produrre tecnici che si trovano a loro agio solo nell’applicazione di procedure e modelli, totalmente smarriti quando si tratta di improvvisare, innovare, inventare. Data la richiesta di un alto tasso di novità crescenti e data l’alta interconnessione che c’è nei sistemi complessi e dato che tutti i principali sistemi della nostra vita associata stanno diventando sistemi molto complessi, si sta venendo a creare una sorta di disadattamento cognitivo per il quale si formano esperti di procedure laddove si incontrano ogni giorno di più terre incognite che di loro natura non sono ancora mappate, né tantomeno hanno procedure indicative sul come affrontarle.

- Details

- Hits: 2024

Unità della sinistra e unità antifascista

di Alessandro Giannelli*

Il documento dei compagni della Rete dei Comunisti dall’emblematico titolo “Unità della sinistra? Un falso problema” ha l’indubbio merito di voler affrontare a viso aperto quel vero e proprio tormentone (appunto l’unità della sinistra) che, soprattutto a ridosso di scadenze elettorali, si ripropone con sistematica e stucchevole puntualità.

Il documento dei compagni della Rete dei Comunisti dall’emblematico titolo “Unità della sinistra? Un falso problema” ha l’indubbio merito di voler affrontare a viso aperto quel vero e proprio tormentone (appunto l’unità della sinistra) che, soprattutto a ridosso di scadenze elettorali, si ripropone con sistematica e stucchevole puntualità.

Liberarsi da questa ossessione, appunto da questo falso problema, è la precondizione per non procrastinare oltre un dibattito, questo si urgente e non più rinviabile, sulla prospettiva e sulla costruzione di una visione organica e generale che superi quel “pensiero della vita quotidiana” basato, invece, su una visione frammentata e distorta che porta ad affidarsi all’ideologia immediatamente disponibile in un dato momento (la rapida ascesa del Movimento 5 stelle e la sua più che probabile repentina caduta costituisce da questo punto di vista un caso di scuola).

Premesso che l’unità è un valore solo se si fonda, appunto, su una visione ed un orizzonte strategico comune e non sulla sommatoria algebrica di forze politiche in vista del raggiungimento (generalmente fallimentare) della soglia di ingresso nelle istituzioni, il vero paradosso della tanto invocata unità a sinistra è in realtà proprio la sua divisività: non mi riferisco tanto alla composizione, scomposizione e poi ricomposizione delle forze politiche che se ne fanno promotrici, ma nella distanza e separatezza che tale formula ha determinato rispetto a quegli interessi sociali e popolari che almeno teoricamente si candiderebbe a rappresentare.

Insomma, mentre si invoca unità tra le varie forze della sinistra si scava il solco con i ceti popolari e le classi subalterne le quali irrimediabilmente si rivolgono e indirizzano altrove.

Ma la formula dell’unità a sinistra produce anche e soprattutto un altro effetto collaterale dirompente: i punti programmatici che dovrebbero essere costituenti e irrinunciabili per delineare una alternativa di sistema vengono progressivamente elusi o, nella migliore delle ipotesi, così annacquati da risultare indefiniti, generici e impalpabili.

- Details

- Hits: 2669

Quando il calabrone non vola più

Tra sogni federali, Regioni egoiste e Comuni abbandonati

di Alessandro Visalli

Ci stiamo avvicinando alle ennesime elezioni europee, nelle quali nel solito clima da ultima spiaggia si elegge un Parlamento che istituisce di fatto una doppia sovranità, lo strano organismo istituzionale che si è stratificato in oltre cinquanta anni lascia separati tra di loro i popoli europei, che si confrontano e spesso scontrano attraverso i loro governi, ma crea un quasi-democratico luogo di espressione della volontà dei cittadini europei in quanto individui. La principale funzione di questo dispositivo di fatto è aiutare a dissolvere la sovranità popolare, dividendola, e tradendola attraverso meccanismi oscuri[1] e limitazioni inaccettabili[2].

Ci stiamo avvicinando alle ennesime elezioni europee, nelle quali nel solito clima da ultima spiaggia si elegge un Parlamento che istituisce di fatto una doppia sovranità, lo strano organismo istituzionale che si è stratificato in oltre cinquanta anni lascia separati tra di loro i popoli europei, che si confrontano e spesso scontrano attraverso i loro governi, ma crea un quasi-democratico luogo di espressione della volontà dei cittadini europei in quanto individui. La principale funzione di questo dispositivo di fatto è aiutare a dissolvere la sovranità popolare, dividendola, e tradendola attraverso meccanismi oscuri[1] e limitazioni inaccettabili[2].

Questa soluzione non funziona, o meglio, funziona molto bene ma è incompatibile con uno standard democratico che deve consentire ai cittadini di presumere le leggi siano generate da se medesimi tramite l’autorizzazione ad esercitare potere legittimo. Tramite i meccanismi europei gli esecutivi si sono di fatto ‘schermati’ dalle proprie stesse opinioni pubbliche e messi al sicuro dalle procedure di revoca democraticamente istituite (l’eccezione è il 4 marzo), trattando i cittadini come “bambini sotto tutela”. L’autoprogrammazione degli esecutivi, tra gli obiettivi non detti più forti, depotenziando strutturalmente gli obblighi di giustificazione e razionalizzazione depositati dalla storia delle lotte sociali nelle sfere pubbliche nazionali, li rende facili prese di forze esterne “del mercato”. Dunque la desiderata autonomia (dalla democrazia popolare) diventa facilmente etero-programmazione da parte delle forze dell’economia, in particolare finanziaria.

In questa situazione le forze politiche si allineano su una frontiera simbolica tra chi pretende di realizzare finalmente gli Stati Uniti d’Europa, trasferendo ad essi la sostanza del potere sovrano, e chi vorrebbe che questo progetto si interrompa, rientrando nei confini degli Stati Nazionali[3].

- Details

- Hits: 4844

Perché nel XVII secolo vi fu un crollo della ricerca scientifica italiana?

di Lucio Russo

Questo articolo riprende, in forma molto sintetica, una tesi esposta in L. Russo ed E. Santoni, Ingegni minuti, Una storia della scienza in Italia, Feltrinelli, 2010

Credo che si possa tranquillamente affermare che la moderna scienza europea nacque nel Rinascimento italiano (anche se gli storiografi anglosassoni tendono a spostare il lieto evento di qualche secolo, facendolo coincidere con il salto di qualità, sul quale torneremo, che si realizzò alla fine del Seicento).

Credo che si possa tranquillamente affermare che la moderna scienza europea nacque nel Rinascimento italiano (anche se gli storiografi anglosassoni tendono a spostare il lieto evento di qualche secolo, facendolo coincidere con il salto di qualità, sul quale torneremo, che si realizzò alla fine del Seicento).

Senza ricordare i tanti successi scientifici italiani del Quattrocento e del Cinquecento, notiamo solo che una chiara prova del ruolo centrale svolto dal nostro paese nella scienza dell’epoca è fornita dalla sua capacità di attrarre studiosi stranieri. È universalmente riconosciuto il ruolo chiave svolto dal fiammingo Andrea Vesalio (Andreas van Wesel) nella nascita dell’anatomia moderna; è perciò significativo che Vesalio, dopo aver studiato a Lovanio e Parigi, abbia voluto coronare la sua carriera laureandosi a Padova, divenendovi professore e svolgendovi le sue principali ricerche. In astronomia è universalmente noto il ruolo svolto da Niccolò Copernico (Mikołaj Kopernik), che aveva studiato a Bologna, Ferrara e Padova. Ancora nel Seicento il padre riconosciuto della geologia e della stratigrafia, il danese Niccolò Stenone (Niels Stensen), svolse quasi tutta la sua attività di ricerca in Toscana.

Nel Seicento ai successi italiani nelle scienze fisico-matematiche (soprattutto, ma non solo, ad opera della scuola galileiana) si accompagnò, nelle scienze della vita, il ruolo decisivo svolto da scienziati come Francesco Redi e Marcello Malpighi.

Nel Settecento, e già alla fine del Seicento, l’Italia era tuttavia divenuta un paese scientificamente sottosviluppato (con qualche eccezione nelle scienze della vita). Quali furono le cause di un crollo verticale così rapido?

La vulgata, ripetuta infinite volte, dà una risposta netta e chiara: la colpa fu della chiesa cattolica, che bloccò le ricerche scientifiche con i processi e le condanne di Bruno (1600) e di Galileo (1633).

- Details

- Hits: 3001

Il capitale globalizzato e la ripresa dello stato

di Domenico Moro

Tra gli aspetti della riflessione di Marx ed Engels che trovano conferma oggi, a distanza di 150 anni dalla pubblicazione del Capitale, ci sono la tendenza del capitalismo alla crisi, sempre più grave, e le conseguenze contraddittorie che porta. Queste sono rappresentate dalla internazionalizzazione delle imprese, dall’aumento della concorrenza tra capitali e dall’accrescimento delle dimensioni delle imprese, soprattutto mediante la centralizzazione proprietaria[1]. Ma c’è un altro aspetto della riflessione dei fondatori del materialismo storico che è confermato: la natura di classe dello Stato, che oggi trova una espressione significativa anche nei processi di centralizzazione sovrannazionali.

Tra gli aspetti della riflessione di Marx ed Engels che trovano conferma oggi, a distanza di 150 anni dalla pubblicazione del Capitale, ci sono la tendenza del capitalismo alla crisi, sempre più grave, e le conseguenze contraddittorie che porta. Queste sono rappresentate dalla internazionalizzazione delle imprese, dall’aumento della concorrenza tra capitali e dall’accrescimento delle dimensioni delle imprese, soprattutto mediante la centralizzazione proprietaria[1]. Ma c’è un altro aspetto della riflessione dei fondatori del materialismo storico che è confermato: la natura di classe dello Stato, che oggi trova una espressione significativa anche nei processi di centralizzazione sovrannazionali.

Dopo oltre tre decenni di liberismo di mercato e privatizzazioni stiamo assistendo al ritorno dello Stato-nazione nell’economia. In realtà, non si tratta di un ritorno alla mano pubblica, ma dello schierarsi dello Stato-nazione a sostegno del proprio capitale. Quella che viene messa in discussione non è la libertà di movimento del proprio capitale, ma la libertà di quello altrui. Questo fenomeno si manifesta soprattutto nei Paesi di più antico capitalismo, l’Europa occidentale, gli Usa e il Giappone, già alfieri della deregolamentazione e del libero mercato, ma ora costretti a cambiare rotta sotto un attacco che proviene da due fronti. Da una parte, c’è la crisi, che non vuole passare e che si è manifestata più acutamente nelle aree capitalisticamente più sviluppate, coerentemente con la teoria marxista della tendenza alla sovraccumulazione di capitale[2]. Dall’altra parte, ci sono i Paesi cosiddetti emergenti la cui quota sulle esportazioni mondiali è cresciuta enormemente: i Brics sono passati dal 7,4% del 2000 al 18,2% del 2017[3]. La minaccia è avvertita soprattutto nei confronti della Cina, in particolare nella tecnologia 5G e nell’intelligenza artificiale (IA), che hanno una enorme rilevanza industriale-commerciale e strategico-militare.

- Details

- Hits: 2731

Il comunismo come “potenzialità ontologica”

Breve saggio sul marxismo critico di Costanzo Preve

di Gabriele Rèpaci

«Il recupero della filosofia significa recupero dello spirito filosofico. Il sistema capitalistico è talmente violento, anche se si presenta apparentemente come tollerante e liberale, che la gente cerca istintivamente il contrario. Lo spirito filosofico risponde a questa esigenza quasi sempre inespressa di conversazione e di comunicazione, che poi è anche il solo possibile antidoto alla perversa dialettica fra rassegnazione apparente e scoppio improvviso di rabbia repressa, che tutti gli osservatori possono riscontrare nei posti di lavoro, nelle discoteche e negli stadi»

«Il recupero della filosofia significa recupero dello spirito filosofico. Il sistema capitalistico è talmente violento, anche se si presenta apparentemente come tollerante e liberale, che la gente cerca istintivamente il contrario. Lo spirito filosofico risponde a questa esigenza quasi sempre inespressa di conversazione e di comunicazione, che poi è anche il solo possibile antidoto alla perversa dialettica fra rassegnazione apparente e scoppio improvviso di rabbia repressa, che tutti gli osservatori possono riscontrare nei posti di lavoro, nelle discoteche e negli stadi»

(Costanzo Preve)

Costanzo Preve è un autore divenuto noto ai più, soprattutto dopo la sua prematura scomparsa avvenuta all’età di settant’anni, per essere stato il maestro e l’ispiratore del filosofo Diego Fusaro nonché uno dei presunti ideologi di quella galassia politica nota oggi con il nome di “rossobrunismo”. Ma come osservava saggiamente Hegel a suo tempo «ciò che è noto, non è conosciuto. Nel processo della conoscenza, il modo più comune di ingannare sé e gli altri è di presupporre qualcosa come noto e di accettarlo come tale». Questo breve saggio senza alcuna pretesa di sistematicità vuole fare luce sul contributo di Preve alla teoria marxista novecentesca evidenziandone l’elemento di discontinuità in vista di una rifondazione filosofica e politica della prospettiva comunista¹.

La riflessione di Costanzo Preve va distinta in almeno due periodi. Negli anni ’80, in una congiuntura teorica caratterizzata dalla liquidazione differenzialista e positivista della dialettica, i cui esiti sono l’enfasi sulla pluralità disseminata dei saperi e la lettura della modernità in chiave di secolarizzazione, Preve fa riferimento ai punti alti del marxismo novecentesco per mostrare l’esistenza di alternative alle grandi narrazioni dello storicismo e dell’operaismo e per prendere le distanze da un lessico filosofico che civetta con la weberiana gabbia d’acciaio, con l’heideggeriano destino della tecnica, con il prospettivismo nietzscheano, con la complessità sistemica, per alludere all’intrascendibilità dell’universo capitalistico.

- Details

- Hits: 2056

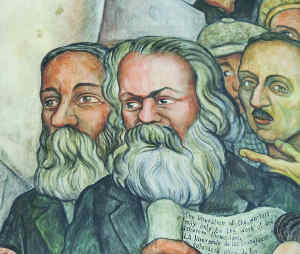

Il Marx di Bontempelli

di Salvatore Bravo

Massimo Bontempelli (Pisa, 26 gennaio 1946 – Pisa, 31 luglio 2011) interprete di Marx, a Marx ci si approssima, affermava Costanzo Preve, per cui ogni illusione di rispecchiamento perfetto, non è che esemplificazione di un autore. Massimo Bontempelli si approccia non solo con rigore metodologico, ma specialmente da hegeliano di formazione si accosta a Marx con metodo olistico attraverso la lettura dei testi ne coglie il fondamento, l’umanesimo marxiano ed il problema della reificazione, e specialmente dimostra che non vi può essere nulla di più ingenuo che porre in antitesi Marx ed Hegel, anzi Marx sviluppa e porta a compimento intuizioni, concetti e metodi presenti nel pensiero hegeliano. L’attività filosofica è ripensare, per ricreare in nuovi orditi teoretici concetti già dati. Il breve saggio di Bontempelli si conclude con l’orazione funebre di Engels all’amico, non è un caso che Bontempelli abbia voluto così chiudere l’introduzione a Marx, Engels parla omaggia l’amico che ha smesso di pensare, ovvero per Marx vivere è pensare, non è concepibile la lotta senza prassi che si coniuga con la teoretica. Il pensare marxiano è polisemico, speculare alla creatività stilistica del suo filosofare. Pensare per Marx non è il freddo calcolare logico, ma è il pensare partecipante, è attività, prassi, trasformazione dei comportamenti sociali, poiché ogni soggetto umano è comunitario per sua essenza. Il pensiero è sempre intenzionalità attraverso la quale sono messi in atto i processi di riconoscimento, autoriconoscimento e critica sociale. Così Engels nella sua orazione funebre (1883)1 :

Massimo Bontempelli (Pisa, 26 gennaio 1946 – Pisa, 31 luglio 2011) interprete di Marx, a Marx ci si approssima, affermava Costanzo Preve, per cui ogni illusione di rispecchiamento perfetto, non è che esemplificazione di un autore. Massimo Bontempelli si approccia non solo con rigore metodologico, ma specialmente da hegeliano di formazione si accosta a Marx con metodo olistico attraverso la lettura dei testi ne coglie il fondamento, l’umanesimo marxiano ed il problema della reificazione, e specialmente dimostra che non vi può essere nulla di più ingenuo che porre in antitesi Marx ed Hegel, anzi Marx sviluppa e porta a compimento intuizioni, concetti e metodi presenti nel pensiero hegeliano. L’attività filosofica è ripensare, per ricreare in nuovi orditi teoretici concetti già dati. Il breve saggio di Bontempelli si conclude con l’orazione funebre di Engels all’amico, non è un caso che Bontempelli abbia voluto così chiudere l’introduzione a Marx, Engels parla omaggia l’amico che ha smesso di pensare, ovvero per Marx vivere è pensare, non è concepibile la lotta senza prassi che si coniuga con la teoretica. Il pensare marxiano è polisemico, speculare alla creatività stilistica del suo filosofare. Pensare per Marx non è il freddo calcolare logico, ma è il pensare partecipante, è attività, prassi, trasformazione dei comportamenti sociali, poiché ogni soggetto umano è comunitario per sua essenza. Il pensiero è sempre intenzionalità attraverso la quale sono messi in atto i processi di riconoscimento, autoriconoscimento e critica sociale. Così Engels nella sua orazione funebre (1883)1 :

"Il 14 marzo, alle due e quarantacinque pomeridiane, ha cessato di pensare la più grande mente dell'epoca nostra. L'avevamo lasciato solo da appena due minuti, e al nostro ritorno l'abbiamo trovato tranquillamente addormentato nella sua poltrona, ma addormentato per sempre”.

L’economia politica

L’economia politica marxiana nella sua impostazione è hegeliana, vi sono due metodi di indagine: uno parte dal dato concreto ed astrae le strutture: gli economisti inglesi iniziano la loro indagine dalla proprietà avulsa dai processi storici, per cui la proprietà e le differenze sociali sono rese ipostasi, dogmi indiscutibili, si costruisce in tal modo l’ideologia economica che rispecchia la condizione storica eternizzandola.

- Details

- Hits: 5384

Ventidue tesi sul “momento populista”

di Carlo Formenti

Nel suo ultimo libro, Il socialismo è morto, viva il socialismo! Dalla disfatta della sinistra al momento populista, Carlo Formenti analizza le caratteristiche dell'odierno “momento populista”, difendendo l'ipotesi di un nuovo sovranismo di sinistra

1. Il populismo non è un’ideologia: in primo luogo perché non esistono testi “fondativi” (paragonabili a quelli di Marx per la sinistra) in grado di attribuire forma coerente e unitaria al discorso populista, poi perché quest’ultimo non è associato a contenuti programmatici univoci. Di più: il fenomeno ha assunto nel tempo forme diversissime, dai populismi russo e americano di fine Ottocento-primo Novecento (entrambi caratterizzati da radici di classe contadine, ma diversi sul piano ideologico) ai populismi latinoamericani di ieri (Peron, Vargas e altri) e oggi (le rivoluzioni bolivariane in Bolivia, Ecuador e Venezuela) con prevalenti connotati nazionalisti i primi, orientati al socialismo i secondi, per finire con i populismi contemporanei di destra e sinistra negli Stati Uniti (Trump vs Sanders) e in Europa (Le Pen vs Mélenchon in Francia, Podemos vs Ciudadanos in Spagna). Esistono tuttavia elementi comuni, a partire dallo stile comunicativo[1]. Mi riferisco, in particolare, all’uso di un linguaggio semplificato e diretto, marcato da un elevato contenuto emotivo (ciò che si dice parlare alla “pancia” delle persone) e teso a istituire opposizioni bipolari (noi/loro, popolo/élite, alto/basso ecc.). Per i populisti è inoltre fondamentale raccontarsi come una forza politica del tutto nuova, evitando di ricorrere a parole, idee e categorie proprie dei partiti tradizionali (di destra come di sinistra) e tentando invece di promuovere nuovi significanti in grado di creare un inedito senso comune (di qui il frequente riferimento alla categoria gramsciana di egemonia da parte di intellettuali e leader populisti di sinistra).

1. Il populismo non è un’ideologia: in primo luogo perché non esistono testi “fondativi” (paragonabili a quelli di Marx per la sinistra) in grado di attribuire forma coerente e unitaria al discorso populista, poi perché quest’ultimo non è associato a contenuti programmatici univoci. Di più: il fenomeno ha assunto nel tempo forme diversissime, dai populismi russo e americano di fine Ottocento-primo Novecento (entrambi caratterizzati da radici di classe contadine, ma diversi sul piano ideologico) ai populismi latinoamericani di ieri (Peron, Vargas e altri) e oggi (le rivoluzioni bolivariane in Bolivia, Ecuador e Venezuela) con prevalenti connotati nazionalisti i primi, orientati al socialismo i secondi, per finire con i populismi contemporanei di destra e sinistra negli Stati Uniti (Trump vs Sanders) e in Europa (Le Pen vs Mélenchon in Francia, Podemos vs Ciudadanos in Spagna). Esistono tuttavia elementi comuni, a partire dallo stile comunicativo[1]. Mi riferisco, in particolare, all’uso di un linguaggio semplificato e diretto, marcato da un elevato contenuto emotivo (ciò che si dice parlare alla “pancia” delle persone) e teso a istituire opposizioni bipolari (noi/loro, popolo/élite, alto/basso ecc.). Per i populisti è inoltre fondamentale raccontarsi come una forza politica del tutto nuova, evitando di ricorrere a parole, idee e categorie proprie dei partiti tradizionali (di destra come di sinistra) e tentando invece di promuovere nuovi significanti in grado di creare un inedito senso comune (di qui il frequente riferimento alla categoria gramsciana di egemonia da parte di intellettuali e leader populisti di sinistra).

2. Il popolo che i populisti aspirano a rappresentare non è un’entità “naturale”, preesistente all’insorgenza del loro discorso politico (a differenza del popolo evocato dal nazifascismo, che rinvia a radici comuni di tipo etnico, razziale, antropologico, storico-culturale ecc.).

- Details

- Hits: 2894

Gilets jaunes, lotta di classe, neo-populismo, sovranismo

di Nicola Casale

L’avvento e la resistenza del movimento dei gilets jaunes mette a dura prova la politica di riforme che Macron è incaricato di promuovere per trarre fuori la Francia dal rischio di declino della sua potenza capitalistica e per contribuire a tirarne fuori l’intera UE. Questo genera preoccupazioni nelle élite europeiste, mentre produce soddisfazione negli Usa, dove, con perfetta continuità Obama-Trump, l’Europa la si vuole unita a condizione che sia sottomessa, e si è, in caso contrario, pronti a far di tutto per farla esplodere, essendo più semplice sottomettersene i singoli paesi (se necessario anche frammentandone qualcuno: Belgio, Spagna, Italia...). Su assi analoghe si dividono le borghesie nazionali, le quali, non di meno, devono misurarsi col rischio di effetto-contagio del movimento oltre i confini francesi.

L’avvento e la resistenza del movimento dei gilets jaunes mette a dura prova la politica di riforme che Macron è incaricato di promuovere per trarre fuori la Francia dal rischio di declino della sua potenza capitalistica e per contribuire a tirarne fuori l’intera UE. Questo genera preoccupazioni nelle élite europeiste, mentre produce soddisfazione negli Usa, dove, con perfetta continuità Obama-Trump, l’Europa la si vuole unita a condizione che sia sottomessa, e si è, in caso contrario, pronti a far di tutto per farla esplodere, essendo più semplice sottomettersene i singoli paesi (se necessario anche frammentandone qualcuno: Belgio, Spagna, Italia...). Su assi analoghe si dividono le borghesie nazionali, le quali, non di meno, devono misurarsi col rischio di effetto-contagio del movimento oltre i confini francesi.

Negli ultimi decenni la Francia ha già avuto forti movimenti di resistenza, ma quello in corso non ne è la semplice ripetizione. Ci sono molte differenze e sono quelle che generano più preoccupazione tra le elites.

I movimenti precedenti erano stati promossi e gestiti nell’ambito della sinistra. Il movimento dei gilets jaunes non la riconosce come guida e neanche come tutor (e perciò viene sbrigativamente etichettato di destra). Perché? Le sue rivendicazioni potrebbero figurare in programmi di sinistra, come Melenchon e Cgt si sono offerti di fare. Non hanno, infatti, alcun carattere esplicito o implicito anti-sistema, anti-capitalistico, si limitano a chiedere delle riforme nel senso classico del termine, tese a migliorare le condizioni di chi vive del proprio lavoro, di chi non ha un lavoro, o vive con misere pensioni o sussistenze, e che ci sia più eguaglianza nell’imposizione fiscale eliminando le riduzioni di Macron alle imposte su patrimoni e aziende. Nulla di diverso dalle rivendicazioni del movimento operaio novecentesco, se non che sono persino più moderate di quelle del decennio a cavallo anni 60-70.

- Details

- Hits: 3484

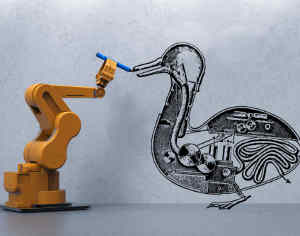

La storia della terza rivoluzione industriale

1. Visioni dell’automazione

di Robert Kurz

Iniziamo qui la pubblicazione della sezione VIII di uno dei libri più famosi di Robert Kurz, lo Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”). Questa sezione tratta della storia della cosiddetta terza rivoluzione industriale, l’epoca in cui il capitalismo si fa informatico e cibernetico. In questo momento storico, che è quello che stiamo vivendo, la forza lavoro umana perde il suo ruolo centrale diventando di fatto comprimaria di una svolta epocale in cui il capitale raggiunge i suoi limiti e pone il mondo e tutti noi di fronte ad una decisione molto difficile ma non rimandabile: prendere sul serio la possibilità (forse dovremmo dire la necessità) del suo superamento. L’alternativa è che ad essere superati si sia noi come esseri umani, e con noi il mondo.

Iniziamo qui la pubblicazione della sezione VIII di uno dei libri più famosi di Robert Kurz, lo Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”). Questa sezione tratta della storia della cosiddetta terza rivoluzione industriale, l’epoca in cui il capitalismo si fa informatico e cibernetico. In questo momento storico, che è quello che stiamo vivendo, la forza lavoro umana perde il suo ruolo centrale diventando di fatto comprimaria di una svolta epocale in cui il capitale raggiunge i suoi limiti e pone il mondo e tutti noi di fronte ad una decisione molto difficile ma non rimandabile: prendere sul serio la possibilità (forse dovremmo dire la necessità) del suo superamento. L’alternativa è che ad essere superati si sia noi come esseri umani, e con noi il mondo.

Partiamo con il primo capitolo, “Visioni dell’automazione”. A breve seguiranno gli altri otto. Tutto questo dovrebbe preludere alla pubblicazione cartacea dell’intero libro, che auspichiamo avvenga nel minor tempo possibile [redazione].

* * * *

Ormai giunto all’ultimo terzo del XX secolo il capitalismo aveva già dimostrato a sufficienza di quale maestria fosse in grado nell’arte di addestrare gli uomini, fino a che punto esso fosse riuscito nell’impresa di trasformare la maschera delle sue forme feticistiche nel volto del mondo materiale e persino di gran parte del mondo naturale, nonché a spingere verso la negazione di sé grandi masse umane. Ma neppure questa straordinaria prestazione poté mai ammutolire del tutto il disagio elementare, che è fondamentalmente insito nell’autocontraddizione logica di questo modo di produzione e di vita. La fede nel progresso si era già esaurita nel XIX secolo (anche se da allora il suo fantasma viene regolarmente invocato dagli ottimisti di professione e dagli imbonitori del capitalismo per sdrammatizzare la crisi) e il soggetto borghese-illuministico aveva tolto il disturbo, al più tardi con la Prima guerra mondiale, per lasciare il posto ai rituali sado-masochistici del sacrificio di sé in un processo sociale considerato impossibile da governare e tuttavia gli uomini del dopoguerra fordista, degradati a mera materia prima, potevano ancora anestetizzarsi mediante la scialba ebbrezza del consumo.

- Details

- Hits: 3243

Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia?

Luigi Somma intervista Gabriele Giacomini

Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia? Il web è il luogo dell’informazione libera e autonoma o le informazioni si stanno organizzando attorno a inediti centri di potere? Internet promuove un pluralismo dialogico o rischia di nutrire una crescente polarizzazione? La democrazia rappresentativa è da superare oppure rimane la soluzione migliore per governare? La democrazia è certamente un sistema aperto (quindi sempre imperfetto e in evoluzione), ma è anche responsabilizzante: è compito dei cittadini e delle classi dirigenti gestire al meglio gli esiti dell’innovazione tecnologica.

Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia? Il web è il luogo dell’informazione libera e autonoma o le informazioni si stanno organizzando attorno a inediti centri di potere? Internet promuove un pluralismo dialogico o rischia di nutrire una crescente polarizzazione? La democrazia rappresentativa è da superare oppure rimane la soluzione migliore per governare? La democrazia è certamente un sistema aperto (quindi sempre imperfetto e in evoluzione), ma è anche responsabilizzante: è compito dei cittadini e delle classi dirigenti gestire al meglio gli esiti dell’innovazione tecnologica.

Intervistiamo su questi temi Gabriele Giacomini, autore del volume “Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia”, pubblicato a fine 2018 dall’editore milanese Meltemi.

* * * *

Se da una parte le nuove tecnologie digitali alimentano il bisogno di una maggiore partecipazione democratica, dall’altra dobbiamo anche registrare fenomeni di disintermediazione, che hanno investito anche la struttura dei partiti e i corpi intermedi. Che ne pensa?

Il problema della disintermediazione è strettamente correlato al tema dei partiti, dal momento che la democrazia dei moderni ha visto sempre al centro il potere dei partiti. Nonostante questi abbiano mutato nel tempo le proprie forme, costituiscono, in ogni caso, una costante della democrazia rappresentativa. Siamo passati da un partito di notabili – il partito della democrazia a suffragio ristretto – al partito di massa, e ora si è registrata un’ulteriore modificazione: i partiti stanno cambiando in rapporto stretto con quelle che sono le tecnologie della comunicazione. Per spiegare questi cambiamenti partiamo dalle caratteristiche del partito di massa tradizionale.

- Details

- Hits: 2725

Pasolini e le semiotiche dell’immanenza

Segni e macchine

di Maurizio Lazzarato

Anticipiamo un estratto del libro di Maurizio Lazzarato, Segni e macchine. Il capitalismo e la produzione di soggettività, dal 14 marzo in libreria per ombre corte. Il capitale è un operatore semiotico: questa affermazione di Félix Guattari è al centro del lavoro di Lazzarato che, chiedendoci di abbandonare il logocentrismo che informa ancora tante teorie critiche, cerca di costruire una nuova teoria in grado di spiegare come funzionano i segni (e non soltanto il linguaggio) nell’economia, negli apparati di potere e nella produzione di soggettività

Pasolini è sicuramente uno dei primi autori ad aver colto la natura e il funzionamento dei sistemi di segni del «neocapitalismo». Il suo modo di liberarsi dei limiti della linguistica e della semiotica, così come si sono costituite nel XIX e nel XX secolo, coincide, in molte parti, con il lavoro di Guattari. Il «neocapitalismo» è così definito perché, a differenza del capitalismo classico, non tollera nulla al di fuori dei suoi rapporti di sfruttamento e di dominio. Il neocapitalismo segna un cambiamento del «modo di produzione» che Pasolini chiama anche «seconda rivoluzione capitalista», che non produce solo nuove merci, ma anche una nuova umanità e una nuova cultura che, cinicamente, distrugge le culture contadine, sottoproletarie e operaie, operando il «più completo e totale genocidio»1 della storia italiana. Quello che prima poteva ancora rimanere «fuori» è completamente subordinato alla logica del capitale, poiché, come in Guattari, la produzione di soggettività (della cultura, dei valori, dei comportamenti, dei modi di esistenza) è tra le prime e più importanti forme di produzione.

Pasolini è sicuramente uno dei primi autori ad aver colto la natura e il funzionamento dei sistemi di segni del «neocapitalismo». Il suo modo di liberarsi dei limiti della linguistica e della semiotica, così come si sono costituite nel XIX e nel XX secolo, coincide, in molte parti, con il lavoro di Guattari. Il «neocapitalismo» è così definito perché, a differenza del capitalismo classico, non tollera nulla al di fuori dei suoi rapporti di sfruttamento e di dominio. Il neocapitalismo segna un cambiamento del «modo di produzione» che Pasolini chiama anche «seconda rivoluzione capitalista», che non produce solo nuove merci, ma anche una nuova umanità e una nuova cultura che, cinicamente, distrugge le culture contadine, sottoproletarie e operaie, operando il «più completo e totale genocidio»1 della storia italiana. Quello che prima poteva ancora rimanere «fuori» è completamente subordinato alla logica del capitale, poiché, come in Guattari, la produzione di soggettività (della cultura, dei valori, dei comportamenti, dei modi di esistenza) è tra le prime e più importanti forme di produzione.

Ma, prima di arrivare, negli anni Settanta, a una descrizione «sociologica», «antropologica» ed «economica» dell’impresa del capitalismo sull’insieme della società e delle sue modalità di espressione, Pasolini coglie, alla metà degli anni Sessanta, la natura della potenzialità della nuova «immanenza» attraverso la sua speciale semiotica. La «semiologia generale dell’azione» che vorrebbe elaborare, ritrova la continuità tra natura e cultura che la modernità aveva spezzato, concentrando tutta la soggettività sul soggetto e spogliando l’oggetto di ogni capacità di espressione. Mettendo a frutto la sua esperienza cinematografica Pasolini produce, come fa Charles Sanders Pierce, una nuova semiologia partendo dall’immagine. Non considerando quest’ultima una produzione del cervello, né un risultato del nostro sistema di percezione, supera il dualismo dell’immagine e della cosa, della coscienza e dell’oggetto.

- Details

- Hits: 2624

Pil e socialismo. il nuovo corso keynesiano della Cina

di Vincenzo Morvillo

Leggendo, nei giorni scorsi, due articoli, uno pubblicato da La Stampa: “L’Italia si prepara ad aderire alla grande rete infrastrutturale cinese” e l’altro, invece, pubblicato su Contropiano, a firma di Pasquale Cicalese: “La Cina, dopo 40 anni, proietta la sua potenza sul mercato interno” – come tanti altri che leggo sul cosiddetto miracolo cinese, attualmente seconda economia mondiale, proiettata verso un inarrestabile primato – ho, per l’ennesima volta, fatto la stessa identica considerazione.

Leggendo, nei giorni scorsi, due articoli, uno pubblicato da La Stampa: “L’Italia si prepara ad aderire alla grande rete infrastrutturale cinese” e l’altro, invece, pubblicato su Contropiano, a firma di Pasquale Cicalese: “La Cina, dopo 40 anni, proietta la sua potenza sul mercato interno” – come tanti altri che leggo sul cosiddetto miracolo cinese, attualmente seconda economia mondiale, proiettata verso un inarrestabile primato – ho, per l’ennesima volta, fatto la stessa identica considerazione.

La Cina compete sul mercato mondiale, nell’epoca della globalizzazione – cioè da circa trent’anni – con tutte le armi tipiche del finanzcapitalismo (per usare la significante locuzione coniata dal sociologo Luciano Gallino), accreditandosi come il più agguerrito antagonista dell’impero statunitense e il suo più legittimo successore, nella guerra interimperialista in atto sullo scacchiere internazionale.

Una guerra innescata a partire dagli anni ’70, da quella che il prof. Luciano Vasapollo indica come crisi sistemica del capitalismo mondiale, all’interno di una civiltà-mondo dominata dal sistema finanziario, finora soprattutto a guida occidentale.

Ne viene, di conseguenza, la seconda, più sofferta e perplessa considerazione. Perché molti compagni guardino alla Cina post maoista e di ispirazione denghista (“arricchirsi è glorioso, compagni”, disse Deng Xiaoping nel 1979. Sic!) come ad un modello, seppur spurio, di paese socialista, sinceramente mi è oscuro. In chiave geopolitica e geostrategica, di contrasto al dominio imperiale a stelle e strice? Posso pure comprenderlo. Ma basta? Francamente, non credo!

La Cina ha innestato, negli ultimi trent’anni, la marcia del neoliberismo più spinto. Il paradigma produttivo è quello sviluppista, tipico dei paesi a Capitalismo avanzato. Il Pil è cresciuto a due zeri. E ora, in fase di leggera, ma pur sempre indiscutibile, flessione dell’export (che ha assicurato al paese proprio quella crescita esponenziale) sta correndo ai ripari. E, ovviamente, lo fa sul piano del sostegno alla domanda interna.

- Details

- Hits: 3103

Sovranità nazionale e immigrazione

Un dibattito tra Fabrizio Marchi e Alessandro Visalli

Riportiamo di seguito uno scambio di opinioni tra Visalli e Marchi a partire dall'Assemblea Nazionale di Patria e Costituzione.

Riportiamo di seguito uno scambio di opinioni tra Visalli e Marchi a partire dall'Assemblea Nazionale di Patria e Costituzione.

* * * *

“Patria e Costituzione”: luci e ombre

di Fabrizio Marchi

Sono di ritorno dall’assemblea nazionale di Patria e Costituzione (quella di Stefano Fassina, per intendersi), alla quale hanno aderito altre associazioni dell’area della sinistra cosiddetta “sovranista”, come “Rinascita!” e “Senso Comune”. Alcuni di loro – e hanno ragione – trovano improprio l’uso del termine “sovranista” – ma si fa per capirci – altri invece lo rivendicano apertamente). Non so se ce ne siano anche altre ma non importa. Questo non vuole essere un report ma solo un commento all’evento. Saranno, eventualmente, loro stesse a comunicarcelo, se lo riterranno opportuno. Di seguito, il Manifesto per la Sovranità Costituzionale che hanno presentato: https://www.patriaecostituzione.it/wp-content/uploads/2019/02/Manifesto-per-la-sovranit%C3%A0-costituzionale-4.pdf

Sono state dette cose (che già conoscevo) condivisibili e altre meno o per nulla.

Sorvolo su quelle condivisibili perchè le potete leggere sul nostro giornale, e vado rapidamente a quelle non condivisibili che in parte ho già espresso in questo articolo e quindi non mi ripeto:

http://www.linterferenza.info/editoriali/sbaglia-la-sinistra-sovranista/

I punti di dissenso, per quanto mi riguarda (oltre a quelli già affrontati nell’articolo sopra linkato) sono l’immigrazione e il femminismo.

Il primo. Volendo sintetizzare con una battuta, potremmo dire che l’analisi che fanno è del tutto condivisibile; peccato che alla fine la risposta politica che propongono sia un topolino. Un topolino che però rischia seriamente di essere reazionario e criminale.

- Details

- Hits: 3009

I comunisti e la questione nazionale

di Renato Caputo

La duplice lotta dei comunisti contro le posizioni dei social-sciovinisti, che nei fatti sostengono il proprio imperialismo, e dei critici del diritto all’autodeterminazione nazionale dei popoli da posizioni cosmopolite, oggi reazionarie

Dal punto di vista di Marx ed Engels, i fondatori del socialismo scientifico, la questione è chiara: per poter vincere nella lotta di classe e sostituire il modo di produzione capitalistico con quello socialista bisogna muoversi in un’ottica internazionalista. Non a caso concludono il Manifesto del partito comunista con il celebre: “Proletari di tutto il mondo, unitevi!”. Allo stesso modo, non è un caso che Marx ed Engels dedicano la maggior parte delle loro energie allo sviluppo dell’Internazionale, piuttosto che allo sviluppo di partiti socialisti su base nazionale.

Dal punto di vista di Marx ed Engels, i fondatori del socialismo scientifico, la questione è chiara: per poter vincere nella lotta di classe e sostituire il modo di produzione capitalistico con quello socialista bisogna muoversi in un’ottica internazionalista. Non a caso concludono il Manifesto del partito comunista con il celebre: “Proletari di tutto il mondo, unitevi!”. Allo stesso modo, non è un caso che Marx ed Engels dedicano la maggior parte delle loro energie allo sviluppo dell’Internazionale, piuttosto che allo sviluppo di partiti socialisti su base nazionale.

Inoltre, dal punto di vista del materialismo storico, dal momento che l’unica scienza è la storia – visto che dal punto di vista radicalmente immanentistico di Marx ed Engels non esiste un piano che la trascende – lo Stato è un prodotto storico e, tanto più, lo Stato nazionale è il prodotto di un determinato sviluppo storico. Se lo Stato sorge dalla divisione del lavoro e dalla conseguente divisione della società in classi, quale strumento di dominio del blocco sociale dominante sui ceti subalterni, lo Stato nazionale è un prodotto molto più recente, dal momento che è la forma di dominio funzionale all’affermazione della borghesia quale classe dominante, in quanto consente lo sviluppo di un mercato nazionale.

In effetti, prima dello Stato nazionale borghese, esistono altre forme di Stato, adeguate ai precedenti modi di produzione, dallo Stato dispotico orientale, allo Stato schiavistico, allo Stato medievale, periodi nei quali lo Stato assume preferibilmente la forma di impero, in quanto tale transnazionale.

Dunque è essenziale, in primo luogo, non cadere nelle trappole dell’ideologia dominante che tende a naturalizzare la società borghese, dando a intendere che la forma dello Stato nazionale è appunto naturale e astorica.

- Details

- Hits: 3132

Scienza e democrazia

di Stefano Isola e Lucio Russo

Tra gli argomenti che negli ultimi anni dividono l’opinione pubblica in due tifoserie contrapposte, vi è l’atteggiamento verso la scienza e, in particolare, i suoi rapporti con la democrazia.

Tra gli argomenti che negli ultimi anni dividono l’opinione pubblica in due tifoserie contrapposte, vi è l’atteggiamento verso la scienza e, in particolare, i suoi rapporti con la democrazia.

La tradizionale fiducia verso la scienza, sorretta da un diffuso atteggiamento positivistico e da un più generale apprezzamento del ruolo degli intellettuali, è stata sostituita in larga parte dell’opinione pubblica da un atteggiamento critico che contrappone alla scienza, spesso qualificata dispregiativamente con aggettivi come “ufficiale” o “occidentale”, visioni alternative di diversa origine, spesso esotica.

Solo in Italia, riferiscono alcune stime, negli ultimi anni gli operatori dell’occulto – maghi, guaritori, cartomanti, medium, astrologi – sarebbero quasi il doppio degli psicologi iscritti all’albo. Allo stesso tempo i confini del tradizionale sistema delle professioni liberali si sfrangiano grazie allo sdoganamento di sempre nuove competenze “alternative”: consulenti filosofici, kinesiologi, grafologi, armonizzatori familiari, etc. e un continuum di medici alternativi di vario tipo che occupano lo spazio tra medici e maghi guaritori.

È un fenomeno preoccupante, da molti punti di vista. Ma è altresì un fenomeno complesso, che ha molte facce, un fenomeno che a uno sguardo critico e non alimentato da ansia corporativa appare come un aspetto di una più generale crisi di civiltà. La crescente diffusione dell’analfabetismo scientifico, dovuta a una crisi generale della scuola e, più in particolare, al degrado della didattica scientifica – temi sui quali avremo più occasioni di tornare in questo sito – ne costituisce certamente un aspetto importante. La generale sfiducia negli esperti e nel ruolo degli intellettuali è alimentata anche da una campagna ideologica contro i “professoroni”, concomitante alla diffusione di strumenti, come i social network, che danno l’illusione di “democratizzare” il dibattito su qualsiasi argomento, offrendo a chiunque la possibilità di rivolgersi a una platea virtualmente immensa e nei fatti tanto più ampia quanto più banali sono le tesi esposte.

- Details

- Hits: 2658

Signora mia, i golpe non sono più quelli di una volta

Venezuela, Iran, ecc...

di Fulvio Grimaldi

“La nostra società è governata da dementi per obiettivi demenziali. Credo che siamo governati da maniaci per scopi maniacali e penso che rischio di essere rinchiuso come pazzo per aver detto questo” (John Lennon)

“La nostra società è governata da dementi per obiettivi demenziali. Credo che siamo governati da maniaci per scopi maniacali e penso che rischio di essere rinchiuso come pazzo per aver detto questo” (John Lennon)

La notte dei morti viventi neocon

A Piazza Santi Apostoli in Roma, il 23 febbraio, ci siamo trovati in un centinaio a manifestare per il Venezuela bolivariano e contro l’ennesima aggressione Usa tramite golpe, terrorismo e fantocci. PRC, PaP, Militant. NoNato, cani sciolti… Cento meschinelli che avevano, però, più buone e giuste ragioni dei 200mila di Milano in marcia appresso a Ong, Boldrini, Zingaretti e Bersani, impegnati a coprire, sotto il lenzuolo iride della pace e dell’antirazzismi, i più efferati crimini di sanzioni, di guerra e contro l’umanità, cioè di vero razzismo ricco, bianco, cristiano, dalla Siria al Venezuela, dallo Yemen all’Afghanistan, alla Somalia, alla Corea del Nord, all’Iran, a mezza latinoamerica, a tutta l’Africa.

In compenso constatiamo con soddisfazione un dato che ai 200mila di Milano e loro guide spirituali non ha fatto per nulla piacere: il colpo di Stato lanciato dagli Usa contro il legittimo e democratico governo bolivariano di Nicola Maduro, utilizzando un teppista da guarimbas, ai primi di marzo, oltre un mese dopo risulta fallito. Il fantoccio che pare la controfigura di un modello di Dolce e Gabbana, percorre invano le Americhe, cercando conforto da altri compari nel lupanare del neoliberismo colonialista. Invano, perché nessuno vuole corroborare una mannaia che, domani, la banda neocon che fa ballare Trump, potrebbe far calare su lui stesso.

- Details

- Hits: 3617

Il Nobel per l’economia? Conformista e prevedibile

Ecco perché bisognerebbe abolirlo (forse)

Andrea Fioravanti intervista Emiliano Brancaccio

Emiliano Brancaccio, professore di politica economica all’Università del Sannio spiega i retroscena e le critiche al premio economico più famoso al mondo nel suo libro "Il discorso del potere" (Il Saggiatore), in libreria dal 14 marzo. E ha previsto il nome del prossimo vincitore

Il premio Nobel per l'economia è come l'Oscar: tutti lo criticano ma ognuno sogna di vincerlo. Non esiste premio più controverso. L'economista più famoso del mondo, John Maynard Keynes non l'ha mai vinto, mentre un matematico come John Nash è riuscito ad aggiudicarselo nel 1994 per la sua "teoria dei giochi". Può capitare che due avversari politici citino in un talk show economisti che l'hanno vinto per giustificare politiche economiche radicalmente opposte. Quasi tutti credono che vincere il premio Nobel dia il potere di cambiare il corso dell'economia, ma raramente queste teorie sono applicate dalla politica che le riscopre 15 o 20 anni dopo. E quando ogni autunno viene pubblicato il nome del vincitore sono in pochi a cercare le motivazioni della vittoria. Per questo Emiliano Brancaccio, professore di politica economica all'Università del Sannio, ha scritto in collaborazione con Giacomo Bracci il libro "Il discorso del potere. Il premio Nobel per l’economia tra scienza, ideologia e politica" (Il Saggiatore) in libreria dal 14 marzo. Brancaccio da molti anni è protagonista di confronti serrati con i principali esponenti della dottrina economica prevalente, dall’ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale Olivier Blanchard all’ex premier Mario Montii. Il suo obiettivo è far conoscere i retroscena, le critiche e il meccanismo del premio economico più famoso al mondo.

Il premio Nobel per l'economia è come l'Oscar: tutti lo criticano ma ognuno sogna di vincerlo. Non esiste premio più controverso. L'economista più famoso del mondo, John Maynard Keynes non l'ha mai vinto, mentre un matematico come John Nash è riuscito ad aggiudicarselo nel 1994 per la sua "teoria dei giochi". Può capitare che due avversari politici citino in un talk show economisti che l'hanno vinto per giustificare politiche economiche radicalmente opposte. Quasi tutti credono che vincere il premio Nobel dia il potere di cambiare il corso dell'economia, ma raramente queste teorie sono applicate dalla politica che le riscopre 15 o 20 anni dopo. E quando ogni autunno viene pubblicato il nome del vincitore sono in pochi a cercare le motivazioni della vittoria. Per questo Emiliano Brancaccio, professore di politica economica all'Università del Sannio, ha scritto in collaborazione con Giacomo Bracci il libro "Il discorso del potere. Il premio Nobel per l’economia tra scienza, ideologia e politica" (Il Saggiatore) in libreria dal 14 marzo. Brancaccio da molti anni è protagonista di confronti serrati con i principali esponenti della dottrina economica prevalente, dall’ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale Olivier Blanchard all’ex premier Mario Montii. Il suo obiettivo è far conoscere i retroscena, le critiche e il meccanismo del premio economico più famoso al mondo.

* * * *

Brancaccio, partiamo dalla provocazione contenuta nelle prime pagine del suo libro. Bisognerebbe abolire il premio Nobel?

L’idea di abolirlo non è certo nostra. Fin dalle sue origini il premio ha attirato polemiche e contestazioni. Addirittura lo stesso Alfred Nobel non aveva previsto questo premio nel suo testamento.

- Details

- Hits: 2735

A 200 anni dalla nascita di Marx

L'attualità di un pensiero e di una battaglia rivoluzionaria

di Mario Lupoli

200 anni dalla nascita di Karl Marx. Un’occasione per avviare una nuova riflessione sull’attualità del suo pensiero e della prospettiva della sua militanza rivoluzionaria. Consapevoli che il futuro, che oggi sembra negato dal dominio capitalistico, è in realtà nelle mani della maggioranza dell’umanità attiva: nelle mani del proletariato

Non la critica, ma la rivoluzione

Non la critica, ma la rivoluzione

è la forza motrice della storia

(Karl Marx)

Marx, 200 anni dalla nascita. Un anniversario che, come sempre, è occasione di bilanci e di commemorazioni. Non possono che venire in mente, come istintiva strategia difensiva, le note parole con cui V. Lenin aprì il suo opuscoletto Stato e rivoluzione:

«Accade oggi alla dottrina di Marx quel che è spesso accaduto nella storia alle dottrine dei pensatori rivoluzionari e dei capi delle classi oppresse in lotta per la loro liberazione. Le classi dominanti hanno sempre ricompensato i grandi rivoluzionari, durante la loro vita, con incessanti persecuzioni; la loro dottrina è stata sempre accolta con il più selvaggio furore, con l'odio più accanito e con le più impudenti campagne di menzogne e di diffamazioni. Ma, dopo morti, si cerca di trasformarli in icone inoffensive, di canonizzarli, per così dire, di cingere di una certa aureola di gloria il loro nome, a "consolazione" e mistificazione delle classi oppresse, mentre si svuota del contenuto la loro dottrina rivoluzionaria, se ne smussa la punta, la si avvilisce. La borghesia e gli opportunisti in seno al movimento operaio si accordano oggi per sottoporre il marxismo a un tale "trattamento". Si dimentica, si respinge, si snatura il lato rivoluzionario della dottrina, la sua anima rivoluzionaria. Si mette in primo piano e si esalta ciò che è o pare accettabile alla borghesia. Tutti i socialsciovinisti - non ridete! - sono oggi "marxisti". E gli scienziati borghesi tedeschi sino a ieri specializzati nello sterminio del marxismo, parlano sempre più spesso di un Marx "nazionaltedesco" che avrebbe educato i sindacati operai, così magnificamente organizzati per condurre una guerra di rapina!»[1].

Page 282 of 610