Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1260

Lotte di classe nel capitalismo avanzato

Avventure della dialettica nel lavoro di Hans-Jürgen Krahl

di Andrea Cavazzini

Un teorico critico e la sua congiuntura

Un teorico critico e la sua congiuntura

Questa rapida esposizione dedicata a Hans-Jürgen Krahl (1943-1970) è strettamente connessa ad altre riflessioni sviluppate in altri testi dedicati alla Germania e al movimento studentesco in generale1. In effetti, Krahl riflette sull’aporia connessa alla relazione esistente tra il proletariato e la sua coscienza (che possiamo formulare come relazione tra classe e coscienza di classe, o perfino tra strutture sociali e determinazioni politiche). Una riflessione che si incontra anche pensando alla congiuntura dell’Europa centrale e del marxismo tedesco nel periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo alla Rivoluzione d’ottobre, alla I guerra mondiale, e al fallimento della Rivoluzione tedesca. Prima della I guerra mondiale, queste aporie riguardavano in prima battuta la contraddizione tra, da una parte il peso sociale e politico del movimento operaio tedesco, la forza e il prestigio delle sue organizzazioni, dall’altra la sua drammatica impotenza politica, la sua posizione subalterna nei confronti dello Stato imperialista, la sua acquiescenza alle ideologie conformiste, la sua impreparazione tattica e strategica al tempo della caduta del Reich. Dopo la guerra, questa contraddizione prese la forma di una distanza tra la radicalizzazione politica degli strati intellettuali verso destra e verso sinistra (che sublimò la crisi della civiltà borghese, l’espansione di una accesa, perfino apocalittica atmosfera ideologica, la formazione di uno strato di militanti preparati per l’azione rivoluzionaria professionale – diffusione di discorsi e pratiche bolsceviche, la fondazione della Terza Internazionale); e una offensiva delle masse che sembrava definitivamente bloccata a Ovest, e destinata a una stabilizzazione di lungo termine nella Russia sovietica.

- Details

- Hits: 993

Populismo giustizialista e controllo sociale: come si è arrivati a tutto questo?

di Osservatorio Repressione

Negli ultimi decenni, una questione si è dimostrata trasversale a tutte le forze politiche, quella relativa alla sicurezza.

Negli ultimi decenni, una questione si è dimostrata trasversale a tutte le forze politiche, quella relativa alla sicurezza.

Oggi, l’idea di sicurezza è divenuta capace di generare consenso vasto e acritico per il solo fatto di essere nominata e abbiamo assistito al diritto penale divenire dominante manifestando tutti i sintomi del morbo populista: l’allarmismo sulla sicurezza che condiziona un’opinione pubblica che si sente sempre più insicura, eccitata dall’antipolitica e dalla spettacolarizzazione della giustizia; il ruolo moralizzatore assunto dalla magistratura; la strumentalizzazione delle vittime che trasfigura la giustizia in un risarcimento simbolico all’intera comunità e che rende insostenibile la presunzione d’innocenza.

Ma dietro alla criminalizzazione si profila lo spettro della guerra di tutti contro tutti in cui lo Stato, che non è più in grado di distribuire giustizia sociale, promette sicurezza. Il declino del welfare ha allargato le maglie del linguaggio della colpa e della pena, ha esteso l’uso delle istituzioni penitenziarie e del controllo sociale coattivo, come a compensare la fragilità dello stato sociale.

Nonostante le statistiche sulla criminalità descrivano una società più sicura e una diminuzione costante del numero dei reati nell’ultimo decennio, la percezione d’insicurezza e paura – alimentate da politica e media – genera consenso verso chi si propone come giustiziere.

- Details

- Hits: 2711

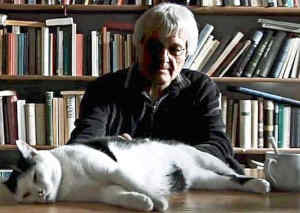

Il gatto, il topo, la cultura e l'economia

di Anselm Jappe

Una delle favole dei fratelli Grimm – immagino che siano conosciute anche in Messico – si chiama “Il gatto e il topo in società”. Un gatto convince un topo dell’amicizia che ha per lui; mettono su casa insieme, e in previsione dell’inverno comprano un vasetto di grasso che nascondono in una chiesa. Ma con il pretesto di dover andare a un battesimo, il gatto esce diverse volte e si mangia man mano tutto il grasso, divertendosi poi a dare risposte ambigue al topo su quanto ha fatto. Quando finalmente vanno insieme alla chiesa per mangiare il vasetto di grasso, il topo scopre l’inganno, e il gatto per tutta risposta mangia il topo. L’ultima frase della favola annuncia la morale: “Così va il mondo”.

Una delle favole dei fratelli Grimm – immagino che siano conosciute anche in Messico – si chiama “Il gatto e il topo in società”. Un gatto convince un topo dell’amicizia che ha per lui; mettono su casa insieme, e in previsione dell’inverno comprano un vasetto di grasso che nascondono in una chiesa. Ma con il pretesto di dover andare a un battesimo, il gatto esce diverse volte e si mangia man mano tutto il grasso, divertendosi poi a dare risposte ambigue al topo su quanto ha fatto. Quando finalmente vanno insieme alla chiesa per mangiare il vasetto di grasso, il topo scopre l’inganno, e il gatto per tutta risposta mangia il topo. L’ultima frase della favola annuncia la morale: “Così va il mondo”.

Direi che il rapporto tra la cultura e l’economia rischia fortemente di assomigliare a questa favola, e vi lascio indovinare chi, tra la cultura e l’economia, svolge il ruolo del topo e chi quello del gatto. Soprattutto oggi, nell’epoca del capitalismo pienamente sviluppato, globalizzato e neoliberale. Le questioni che vuole affrontare questo “foro de arte publico”, e che vertono tra l’altro sulla questione chi deve finanziare le istituzioni culturali e quali aspettative, e di quale pubblico, deve soddisfare un museo, rientrano in una problematica più generale: quale è il posto della cultura nella società capitalistica odierna? Per tentare di rispondere, io prenderò dunque le cose un po’ più alla larga.

A parte la produzione – materiale e immateriale – con cui ogni società deve soddisfare i bisogni vitali e fisici dei suoi membri, essa crea ugualmente una serie di costruzioni simboliche.

- Details

- Hits: 1833

La controversia sull’imperialismo e l’accumulazione del capitale tra Rosa, Nikolaj e Ilič

di Eros Barone

Si tratta di vedere non soltanto i contrasti, ma anche l’unità. Nelle crisi questa unità si afferma con forza elementare, mentre secondo Rosa Luxemburg quest’unità è assolutamente impossibile. In altri termini: nel capitalismo Rosa Luxemburg cerca delle contraddizioni superficiali, logico-formali, che non siano dinamiche, che non si sopprimano, che non siano elementi di un’unità contraddittoria, ma neghino invece recisamente questa unità. In realtà abbiamo a che fare con contraddizioni dialettiche che sono contraddizioni di una totalità, che si sopprimono periodicamente e si riproducono costantemente, per fare poi esplodere l’intero sistema capitalistico in quanto tale solo a un determinato livello dello sviluppo, ossia per annientare insieme a sé anche il tipo precedente di unità,

Si tratta di vedere non soltanto i contrasti, ma anche l’unità. Nelle crisi questa unità si afferma con forza elementare, mentre secondo Rosa Luxemburg quest’unità è assolutamente impossibile. In altri termini: nel capitalismo Rosa Luxemburg cerca delle contraddizioni superficiali, logico-formali, che non siano dinamiche, che non si sopprimano, che non siano elementi di un’unità contraddittoria, ma neghino invece recisamente questa unità. In realtà abbiamo a che fare con contraddizioni dialettiche che sono contraddizioni di una totalità, che si sopprimono periodicamente e si riproducono costantemente, per fare poi esplodere l’intero sistema capitalistico in quanto tale solo a un determinato livello dello sviluppo, ossia per annientare insieme a sé anche il tipo precedente di unità,

Nikolaj I. Bucharin

-

L’origine e il significato dell’Accumulazione del capitale di Rosa Luxemburg

L’interesse di Rosa Luxemburg verso i problemi dell’accumulazione capitalistica nacque dalle difficoltà concettuali che ella riscontrò nell’esporre gli schemi marxisti della riproduzione allargata, allorché era impegnata nella stesura di un manuale popolare di economia politica nel periodo a cavallo tra il primo e il secondo decennio del ’900.

Come è noto, nella Terza Sezione del II volume del Capitale Marx delinea in primo luogo il processo della riproduzione semplice, in cui non esiste accumulazione, secondo il seguente schema, laddove I è il settore che produce i mezzi di produzione e II quello che produce i mezzi di consumo:

- Details

- Hits: 2154

Bordiga, ovvero il ritorno del rimosso

di Carlo Formenti

Perché parlare di Amedeo Bordiga? Lo spunto mi è venuto dalla lettura di un’antologia di testi del primo leader del Partito Comunista d’Italia, tradotti in inglese e pubblicati da un editore di Boston a cura di Pietro Basso: The Science and Passion of Communism. Selected Writings of Amedeo Bordiga (1912-1965). Anche se, a dire il vero, era da tempo che mi tentava l’idea di ragionare su questa ingombrante figura storica del marxismo italiano, sia perché la mia prima esperienza di militanza politica (parlo del 1962-63, anni in cui ero poco più che adolescente), fu in una formazione bordighista; sia perché ho sempre pensato che la damnatio memoriae alla quale Bordiga è stato condannato dal Partito Comunista Italiano sia stata un grave sbaglio, da un lato perché i suoi errori teorici e politici non furono tali da giustificare questa rimozione totale, dall’altro perché proprio analizzando quegli errori – invece di rimuoverli -, assieme ad alcuni suoi illuminanti contributi sulle tendenze del capitalismo dopo la Seconda guerra mondiale, si sarebbe potuto arricchire il patrimonio teorico del marxismo contemporaneo.

Perché parlare di Amedeo Bordiga? Lo spunto mi è venuto dalla lettura di un’antologia di testi del primo leader del Partito Comunista d’Italia, tradotti in inglese e pubblicati da un editore di Boston a cura di Pietro Basso: The Science and Passion of Communism. Selected Writings of Amedeo Bordiga (1912-1965). Anche se, a dire il vero, era da tempo che mi tentava l’idea di ragionare su questa ingombrante figura storica del marxismo italiano, sia perché la mia prima esperienza di militanza politica (parlo del 1962-63, anni in cui ero poco più che adolescente), fu in una formazione bordighista; sia perché ho sempre pensato che la damnatio memoriae alla quale Bordiga è stato condannato dal Partito Comunista Italiano sia stata un grave sbaglio, da un lato perché i suoi errori teorici e politici non furono tali da giustificare questa rimozione totale, dall’altro perché proprio analizzando quegli errori – invece di rimuoverli -, assieme ad alcuni suoi illuminanti contributi sulle tendenze del capitalismo dopo la Seconda guerra mondiale, si sarebbe potuto arricchire il patrimonio teorico del marxismo contemporaneo.

Il lavoro di rimozione è stato molto accurato, per cui immagino che moltissimi compagni (soprattutto se al di sotto dei cinquanta - sessant’anni) non sappiano nemmeno chi fosse. Perciò credo sia prima di tutto il caso di tracciarne un sintetico profilo biografico. Nato a Ercolano nel 1889, Bordiga ha compiuto il suo apprendistato politico nella federazione giovanile del Partito Socialista, a partire dal 1910. In quegli anni i socialisti erano in grande crescita: nelle varie leghe erano inquadrati più di un milione e mezzo di lavoratori, e il partito controllava la CGIL, nata nel 1906.

- Details

- Hits: 870

La logica eleatica della nuova scuola o il paradosso dei problemi spacciati per soluzioni

di Luigi Cerchi

1. La voce del padrone

1. La voce del padrone

Il 24 marzo 2021 la rete Eurydice, di cui è parte integrante l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, ha pubblicato un rapporto, Teachers in Europe. Careers, development and well-being, che ha preso in esame la condizione dei docenti della scuola secondaria inferiore nei paesi dell’Organizzazione del trattato nordatlantico (tranne i due nordamericani), dell’Associazione europea di libero scambio e dell’Unione Europea nonché in Bosnia ed Erzegovina e nella Repubblica di Serbia, per un totale di trentotto stati. Si tratta di uno studio che rientra in una serie di pubblicazioni che tale rete periodicamente effettua allo scopo sia di diagnosticare lo stato di avanzamento della ristrutturazione scolastica in questa fase storica sia di fornire delle indicazioni di indirizzo alle varie realtà locali chiamate a declinare un comune imperativo di efficienza e produttività. Il carattere plurale della compagine scolastica tende infatti a disarticolare o quantomeno ad attenuare la spinta riformatrice che si dipana dalle indicazioni strategiche dei nuovi assetti di mercato ed occorre una cinghia di trasmissione che funga al contempo da rilevazione degli esiti, da individuazione delle misure ancora da intraprendere e da sollecitazione di eventuali modifiche al piano originario che siano in grado di accentuarne la spinta propulsiva. Questa matrice intrinsecamente borghese della pubblicazione ne vincola e predetermina il raggio d’azione e costituisce un’avvertenza fondamentale per un approccio che voglia non solo subirne la veste informativa e divulgativa ma finanche leggere la realtà nascosta tra le righe di un testo in gran parte statistico.

- Details

- Hits: 1530

Tra soggetto e oggetto, la verità: Lukács e Marx

di Collettivo Le Gauche

Soggetto

Soggetto

Martin Heidegger è uno dei filosofi più importanti del secolo scorso che influenza fortemente la lettura del presente da parte di molti. Il confronto critico con lui ha particolare importanza perché egli ha correttamente individuato uno degli elementi più importanti che distinguono l’uomo dall’animale: la sua progettualità.

Certo, nemmeno la materia “inerme” sta mai ferma (pensiamo al moto dei pianeti, del ciclo dell’acqua, dei rivolgimenti geologici), però l’uomo, in quanto essere biologico, ha un livello di complessità superiore a quello della materia che si trasforma per puro gioco delle leggi della fisica e della chimica, avendo delle leggi proprie peculiari al suo essere biologico e riproducendosi come individuo, come società e come specie ponendo i propri presupposti, a differenza dei moti naturali che non necessariamente pongono i loro presupposti, e infatti si possono consumare ed annullare spontaneamente.

Le forme di vita meno coscienti si adattano tramite mutazioni genetiche casuali che creano varietà di caratteristiche entro tale specie, di cui sopravvivono soltanto gli esemplari più adatti alle condizioni in cui sono posti. Questo adattamento avviene “sulle spalle del singolo esemplare” tramite la sua vita e morte e le mutazioni genetiche ecc., quindi possiamo parlare di adattamento passivo.

Al crescere della complessità biologica, però, gli organismi si emancipano sempre più dalla loro assoluta passività e impossibilità di adattamento individuale, pur con ovvi salti: una pianta che spontaneamente tende le foglioline verso la luce del sole è incomparabilmente più passiva rispetto ad un animale che si può muovere e che può quindi cambiare il suo ambiente circostante.

- Details

- Hits: 2273

Epidemie, storia, capitalismo. Passi indietro e passi avanti

di Roberto Fineschi (Siena School for Liberal Arts)

Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 2/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

1. Pare che le epidemie siano un qualcosa di tipicamente umano, un tutt’uno con la vita associata. Quando nell’antica Mesopotamia sono nate le prime civiltà si è creato il contesto ideale perché esse prosperassero e si diffondessero. La vita comune di ingenti masse di individui che mangiano, bevono, espletano le proprie necessità fisiologiche, producono nello stesso luogo creò presupposti mai esistiti in precedenza per cui condizioni igieniche estreme e contiguità massiccia favorirono malattie e contagi; a ciò va aggiunta la convivenza promiscua con animali di vario tipo dai quali e ai quali trasmettere germi, bacilli ed ogni altra forma di vita potenzialmente nociva. La domesticazione umana, animale e ambientale va all’unisono con infezioni e malattie. Si calcola che, anche al tasso naturale di crescita, la popolazione mondiale dal 10.000 a.C al 5.000 a.C avrebbe dovuto almeno raddoppiare, invece, alla fine del periodo, essa era aumentata di appena un 25%, passando da 4 a 5 milioni, nonostante condizioni che in teoria avrebbero dovuto implicare anche più di una duplicazione (rivoluzione neolitica). Nei cinquemila anni successivi aumentò invece di una ventina di volte. Si ipotizza che, proprio a causa di epidemie e di un plurimillenario processo di adattamento della specie alle nuove condizioni di vita, l’espansione della popolazione sia stata drasticamente rallentata. Epidemiologicamente, si trattò con tutta probabilità del periodo più mortifero della storia umana. Sembra che le popolazioni mesopotamiche avessero già l’idea del contagio per trasmissione e che adottassero misure analoghe a quella della quarantena.

1. Pare che le epidemie siano un qualcosa di tipicamente umano, un tutt’uno con la vita associata. Quando nell’antica Mesopotamia sono nate le prime civiltà si è creato il contesto ideale perché esse prosperassero e si diffondessero. La vita comune di ingenti masse di individui che mangiano, bevono, espletano le proprie necessità fisiologiche, producono nello stesso luogo creò presupposti mai esistiti in precedenza per cui condizioni igieniche estreme e contiguità massiccia favorirono malattie e contagi; a ciò va aggiunta la convivenza promiscua con animali di vario tipo dai quali e ai quali trasmettere germi, bacilli ed ogni altra forma di vita potenzialmente nociva. La domesticazione umana, animale e ambientale va all’unisono con infezioni e malattie. Si calcola che, anche al tasso naturale di crescita, la popolazione mondiale dal 10.000 a.C al 5.000 a.C avrebbe dovuto almeno raddoppiare, invece, alla fine del periodo, essa era aumentata di appena un 25%, passando da 4 a 5 milioni, nonostante condizioni che in teoria avrebbero dovuto implicare anche più di una duplicazione (rivoluzione neolitica). Nei cinquemila anni successivi aumentò invece di una ventina di volte. Si ipotizza che, proprio a causa di epidemie e di un plurimillenario processo di adattamento della specie alle nuove condizioni di vita, l’espansione della popolazione sia stata drasticamente rallentata. Epidemiologicamente, si trattò con tutta probabilità del periodo più mortifero della storia umana. Sembra che le popolazioni mesopotamiche avessero già l’idea del contagio per trasmissione e che adottassero misure analoghe a quella della quarantena.

- Details

- Hits: 1185

Lupi e cavallette: sul declino dell’Italia

di Nicolò Bellanca

Se perdurano ristagno dell’economia e disillusione dei cittadini verso la res publica è perché il nostro Paese è squassato dal particolarismo. La diagnosi di Andrea Capussela nel volume "Declino Italia" (Einaudi) e le possibili strategie di intervento

I maggiori problemi dell’Italia di oggi sono la stagnazione dell’economia e la sfiducia nella politica. Di questi problemi esistono numerose diagnosi. Limitiamoci all’economia. Che essa abbia avuto, nel primo decennio del secolo, il tasso di crescita medio annuo più basso del mondo, è stato spiegato invocando – alternativamente o cumulativamente – i limiti dimensionali delle imprese e la loro eccessiva specializzazione in attività tradizionali e a ridotto impatto sui mercati internazionali, livelli di concorrenza mediocri in vasti settori protetti, l’indebitamento della finanza pubblica, l’invecchiamento demografico e i suoi effetti per il mercato del lavoro, le rigidità nel mercato dei diritti proprietari, l’insufficiente spesa in “ricerca e sviluppo”, l’inadeguata formazione delle risorse umane, il peggioramento dei servizi collettivi (materiali e immateriali), la mancanza di politiche economiche efficaci e altro ancora.

I maggiori problemi dell’Italia di oggi sono la stagnazione dell’economia e la sfiducia nella politica. Di questi problemi esistono numerose diagnosi. Limitiamoci all’economia. Che essa abbia avuto, nel primo decennio del secolo, il tasso di crescita medio annuo più basso del mondo, è stato spiegato invocando – alternativamente o cumulativamente – i limiti dimensionali delle imprese e la loro eccessiva specializzazione in attività tradizionali e a ridotto impatto sui mercati internazionali, livelli di concorrenza mediocri in vasti settori protetti, l’indebitamento della finanza pubblica, l’invecchiamento demografico e i suoi effetti per il mercato del lavoro, le rigidità nel mercato dei diritti proprietari, l’insufficiente spesa in “ricerca e sviluppo”, l’inadeguata formazione delle risorse umane, il peggioramento dei servizi collettivi (materiali e immateriali), la mancanza di politiche economiche efficaci e altro ancora.

Tuttavia, simili spiegazioni poggiano sulle “cause prossime”: occorre infatti capire per quali ragioni le imprese restano piccole, il debito pubblico esplode, la qualità dell’istruzione è carente, e così via. Occorre inoltre riconoscere che, a più riprese, il nostro Paese si è impegnato in stagioni di riforme rilevanti[1]. Ebbene perché, malgrado questi tentativi riformatori, perdurano il ristagno dell’economia e la disillusione dei cittadini verso la res publica?

La risposta che a me sembra più convincente trae ispirazione dal potente schema teorico di Mancur Olson[2]. I piccoli gruppi hanno di solito maggiore facilità ad organizzarsi, in quanto i loro membri possono meglio conoscersi e controllarsi a vicenda.

- Details

- Hits: 991

La DAD nel futuro

di Salvatore Bravo

La DAD malgrado il suo effettivo fallimento didattico è oggi lo scorcio attraverso cui intravedere il futuro della della pubblica istruzione e della democrazia. Dalla DAD non si torna indietro ripetono da destra come da sinistra, non ci sono voci dissenzienti o critiche, ma solo precisazioni e diverse sfumature nella concordia generale. Dove manca l’opposizione non vi è democrazia, il dibattito assente indica che siamo da decenni nella postdemocrazia: la crisi delle grandi narrazioni filosofiche e politiche ha coinvolto anche i valori democratici. L’istruzione struttura portante degli Stati democratici affonda con essa, e nessuno, pare, voglia salvarla. Si distrugge la sua essenza formativa inneggiando all’innovazione continua, alla fuga dal vecchio per nuovi orizzonti.

La DAD malgrado il suo effettivo fallimento didattico è oggi lo scorcio attraverso cui intravedere il futuro della della pubblica istruzione e della democrazia. Dalla DAD non si torna indietro ripetono da destra come da sinistra, non ci sono voci dissenzienti o critiche, ma solo precisazioni e diverse sfumature nella concordia generale. Dove manca l’opposizione non vi è democrazia, il dibattito assente indica che siamo da decenni nella postdemocrazia: la crisi delle grandi narrazioni filosofiche e politiche ha coinvolto anche i valori democratici. L’istruzione struttura portante degli Stati democratici affonda con essa, e nessuno, pare, voglia salvarla. Si distrugge la sua essenza formativa inneggiando all’innovazione continua, alla fuga dal vecchio per nuovi orizzonti.

Si assiste al plauso generale, non si rilevano limiti nell’azione didattica, ma l’unico problema evidenziato, in genere, è relativo all’l’erogazione del servizio non fruibile a tutti gli studenti. La discussione non verte sulla qualità dell’insegnamento, ma sul mezzo, sulla sua efficienza e sulla rete. Le rimostranze dei sindacati sono anch’esse limitate alla “democratizzazione” del mezzo senza discutere sulla qualità dell’istruzione.

Chiunque abbia esperienza della DAD constata quanto la distanza e le videolezioni contribuiscano ad un livello di attenzione molto basso, le ore contratte facilitano contenuti diluiti, le interrogazioni promuovono, è il caso di affermare, “gli intraprendenti” che grazie a una serie di piccoli accorgimenti riescono a superare le prove.

- Details

- Hits: 968

L’oracolo di Essen. Per un esercizio di militanza rivoluzionaria

di Filippo Violi

Sillogismi, ragionamenti contrapposti, contraddittori (antilogia), vogliono provare che le stesse cose possono essere buone o cattive, giuste o ingiuste. Ad esempio che le navi si scontrino, per l’armatore è male, ma per i costruttori è bene. Che un prezzo di un bene prodotto dalla terra aumenti per l’agricoltore è positivo per il commerciante è negativo. E si possono mettere giù milioni e milioni di esempi a tal proposito.

Sillogismi, ragionamenti contrapposti, contraddittori (antilogia), vogliono provare che le stesse cose possono essere buone o cattive, giuste o ingiuste. Ad esempio che le navi si scontrino, per l’armatore è male, ma per i costruttori è bene. Che un prezzo di un bene prodotto dalla terra aumenti per l’agricoltore è positivo per il commerciante è negativo. E si possono mettere giù milioni e milioni di esempi a tal proposito.

Attraverso questa tesi, Protagora (in ragionamenti demolitori) cercava di allenare i discepoli alla discussione. E questa potrebbe essere una delle tante linee di pensiero (o di fuga) che percorrendola incontra, su un avamposto militante, il manoscritto “Servire Dio e Mammona”, di Leo Essen, edito da L’Antidiplomatico 2021.

Ma ce ne sarebbero tante altre, come ad esempio la tendenza a cercare nell’uomo – e non fuori – i criteri del pensiero, lo studio, l’analisi razionalistica e allo stesso tempo antiaccademica che mette tutto in discussione e non accetta nulla se non attraverso il vaglio critico, e quindi lo scontro, o la discussione in senso agonistico per dirla ancora con Protagora.

Oppure, l’inclinazione verso la dialettica e il paradosso tipica dei sofisti, col tentativo però di andare oltre lo sterile relativismo conoscitivo e morale, semplicemente seguendo la passione incondizionata per la verità e il rifiuto di ridurre la filosofia a retorica fine a se stessa.

- Details

- Hits: 1753

Scienziati o esperti? Come il Covid ha cambiato il rapporto tra scienza e società

di Marco d'Eramo

Nessuno è più distante dallo scienziato quanto l’esperto. Tanto più quando i fatti sono incerti, la posta in gioco alta e le decisioni urgenti come in una situazione di pandemia, dove l’interesse politico legittima alcune letture scientifiche e non altre

Non abbiamo mai visto tanti camici bianchi come nell’ultimo anno: epidemiologi, virologi, infettivologi, medici e primari di tutte le specializzazioni, da rianimazione a pneumologia, spuntano come funghi da ogni telegiornale, in ogni social medium. Grazie al Covid sembra che gli scienziati abbiano fatto irruzione nella nostra vita. Ma è un’invasione destinata a diventare occupazione permanente, oppure è un fenomeno transitorio? Forse è giunto il momento di chiedersi come se l’è cavata la scienza in questo frangente e come è cambiato il rapporto tra scienza e società, un rapporto ambiguo, almeno a stare alle resistenze che nel mondo si manifestano contro la vaccinazione, persino tra gli stessi operatori sanitari.

Non abbiamo mai visto tanti camici bianchi come nell’ultimo anno: epidemiologi, virologi, infettivologi, medici e primari di tutte le specializzazioni, da rianimazione a pneumologia, spuntano come funghi da ogni telegiornale, in ogni social medium. Grazie al Covid sembra che gli scienziati abbiano fatto irruzione nella nostra vita. Ma è un’invasione destinata a diventare occupazione permanente, oppure è un fenomeno transitorio? Forse è giunto il momento di chiedersi come se l’è cavata la scienza in questo frangente e come è cambiato il rapporto tra scienza e società, un rapporto ambiguo, almeno a stare alle resistenze che nel mondo si manifestano contro la vaccinazione, persino tra gli stessi operatori sanitari.

Intanto, come ha fatto osservare Isabelle Stengers in una recente intervista, questo rapporto va inquadrato in una situazione di panico. Una parola scomoda da usare, perché a nessuno fa piacere ammettere di essere preda di questo sentimento. Eppure la parola è appropriata:

“il confinamento va capito a partire da una reazione di panico. E quando c’è panico dimentichiamo tante cose! Reagiamo sotto la spinta di un’emergenza che impedisce di pensare. Questo panico ci ha guidato, ha accentuato tutte le disuguaglianze sociali, tutti i rapporti di forza … In fondo credo che abbiamo assistito a un’indifferenza a tutto ciò che non era mantenimento dell’ordine pubblico”.

La seconda osservazione di Stengers è che bisogna parlare di scienze al plurale e non di scienza al singolare:

- Details

- Hits: 1923

Introduzione agli «Scritti inediti di economia politica» di Marx

di Mario Tronti

«Quando il giovane Kautsky domandò a Marx se egli non pensava di pubblicare una edizione completa delle sue opere, Marx rispose: “Queste opere devono prima di tutto essere scritte”. Se si pensa che fu data nel 1881, questa risposta acquista un senso più profondo di quanto non appaia a prima vista. È chiaro che la ricerca marxista non può esaurirsi oggi in una Marx-philologie: perché sarebbe questa veramente la morte del marxismo. È altrettanto chiaro però che da qui bisogna partire, se si vuole riprendere un discorso che con l’opera di Marx abbia un rapporto non di fedeltà – che è atteggiamento passivo – ma di coerenza – che è rapporto attivo di conoscenza e di sviluppo insieme». Così Mario Tronti conclude la prima parte dell’introduzione agli Scritti inediti di economia politica di Marx (inediti in lingua italiana), pubblicati da Editori Riuniti nel 1963 e da lui stesso tradotti. Attraverso questi brani e frammenti, Tronti anticipa anche la rivoluzionaria lettura operaista dei Grundrisse, che in Italia sarebbero stati tradotti solo alcuni anni dopo. Complessivamente, ci fa seguire tutto il cammino marxiano nell’analisi dell’economia politica, dall’inizio fino alla sua lenta morte, il suo ribaltarla dall’interno, mostrando come ciò che sembra un elemento naturale ed eterno è in realtà una forma storica, che dunque può essere rotta e sovvertita. Perché, questo è il punto, «critica dell’economia politica vuol dire per Marx critica del capitalismo». Questa introduzione – purtroppo non più riproposta prima d’ora – è perciò un testo formidabile e fondamentale per comprendere Marx, per condurlo contro e oltre il marxismo, e anche oltre se stesso; è decisivo per comprendere lo straordinario stile trontiano nell’afferrare la radice dei problemi e rovesciarla dal punto di vista della lotta di classe. Portandoci laddove possiamo vivere interamente «il dramma felice del teorico marxista, che si trova a voler distruggere l’oggetto del proprio studio; anzi, a studiare l’oggetto esattamente per distruggerlo: l’oggetto della propria analisi è il proprio nemico».

«Quando il giovane Kautsky domandò a Marx se egli non pensava di pubblicare una edizione completa delle sue opere, Marx rispose: “Queste opere devono prima di tutto essere scritte”. Se si pensa che fu data nel 1881, questa risposta acquista un senso più profondo di quanto non appaia a prima vista. È chiaro che la ricerca marxista non può esaurirsi oggi in una Marx-philologie: perché sarebbe questa veramente la morte del marxismo. È altrettanto chiaro però che da qui bisogna partire, se si vuole riprendere un discorso che con l’opera di Marx abbia un rapporto non di fedeltà – che è atteggiamento passivo – ma di coerenza – che è rapporto attivo di conoscenza e di sviluppo insieme». Così Mario Tronti conclude la prima parte dell’introduzione agli Scritti inediti di economia politica di Marx (inediti in lingua italiana), pubblicati da Editori Riuniti nel 1963 e da lui stesso tradotti. Attraverso questi brani e frammenti, Tronti anticipa anche la rivoluzionaria lettura operaista dei Grundrisse, che in Italia sarebbero stati tradotti solo alcuni anni dopo. Complessivamente, ci fa seguire tutto il cammino marxiano nell’analisi dell’economia politica, dall’inizio fino alla sua lenta morte, il suo ribaltarla dall’interno, mostrando come ciò che sembra un elemento naturale ed eterno è in realtà una forma storica, che dunque può essere rotta e sovvertita. Perché, questo è il punto, «critica dell’economia politica vuol dire per Marx critica del capitalismo». Questa introduzione – purtroppo non più riproposta prima d’ora – è perciò un testo formidabile e fondamentale per comprendere Marx, per condurlo contro e oltre il marxismo, e anche oltre se stesso; è decisivo per comprendere lo straordinario stile trontiano nell’afferrare la radice dei problemi e rovesciarla dal punto di vista della lotta di classe. Portandoci laddove possiamo vivere interamente «il dramma felice del teorico marxista, che si trova a voler distruggere l’oggetto del proprio studio; anzi, a studiare l’oggetto esattamente per distruggerlo: l’oggetto della propria analisi è il proprio nemico».

- Details

- Hits: 2836

La parabola del M5S da partito alternativo al nuovo centro-sinistra

di Domenico Moro

Il Movimento 5 Stelle (M5S) rappresenta una delle novità più importanti della vita politica italiana degli ultimi dieci anni e ha contribuito anche nel rendere più difficile – certo insieme ad altri più importanti fattori – la rinascita di una aggregazione politica di sinistra radicale e comunista. Per questo è importante chiedersi le ragioni sia della sua rapida ascesa sia dell’altrettanto rapida discesa che sembra stia attraversando nell’ultimo periodo. Una discesa che è speculare alla sua evoluzione da partito alternativo al sistema politico complessivo a partito che sta in una larghissima maggioranza in appoggio al governo Draghi e che sta diventando una costola del nuovo centro-sinistra progettato dal PD a direzione lettiana.

Il Movimento 5 Stelle (M5S) rappresenta una delle novità più importanti della vita politica italiana degli ultimi dieci anni e ha contribuito anche nel rendere più difficile – certo insieme ad altri più importanti fattori – la rinascita di una aggregazione politica di sinistra radicale e comunista. Per questo è importante chiedersi le ragioni sia della sua rapida ascesa sia dell’altrettanto rapida discesa che sembra stia attraversando nell’ultimo periodo. Una discesa che è speculare alla sua evoluzione da partito alternativo al sistema politico complessivo a partito che sta in una larghissima maggioranza in appoggio al governo Draghi e che sta diventando una costola del nuovo centro-sinistra progettato dal PD a direzione lettiana.

I numeri dell’evoluzione del M5S sono impressionanti. Alle politiche del 2013 il M5S aveva raccolto il 25,56% dei consensi, risultando pressoché appaiato al PD, che prese il 25,43%. Nel 2018 il M5S, presentatosi sempre da solo alle elezioni politiche, raccolse ben il 32,68% dei voti alla Camera dei deputati, risultando il primo partito e staccando di ben 14 punti il secondo partito, il PD, che raccolse appena il 18,76% dei suffragi. In valori assoluti il M5S ebbe 10milioni e 732mila voti contro i 6milioni e 161mila del PD. Si tratta di un distacco tra la prima e la seconda forza politica che nella storia elettorale italiana si è verificato poche volte con questa ampiezza. Però, in soli tre anni di governo, il M5S ha quasi dimezzato, secondo i più recenti sondaggi, la sua quota di elettorato, scendendo dal primo al quarto posto tra i vari partiti. Infatti, al primo posto troviamo la Lega (22%), seguita dal PD (20%), da Fratelli d’Italia (18%) e dal M5S (17%). Senza contare che un terzo dei suoi parlamentari ha abbandonato il partito.

- Details

- Hits: 985

Il disastro della scuola e l’insostenibile rilancio della sua autonomia

di Paolo Di Remigio e Fausto Di Biase

Poiché la realtà si manifesta solo alla conoscenza disinteressata, acquisirla è il fine essenziale della scuola. Insensibile al significato della teoresi, il recente libro ‘Nello specchio della scuola” del ministro Bianchi si mantiene fedele alla riforma dell’autonomia scolastica e alla dispersione dei compiti della scuola tra addestramento al lavoro esecutivo, indottrinamento ideologico e dilettantismo ricreativo. Non la preoccupazione per il disastro della scuola, ma quella per la crisi dell’economia italiana lo induce a invocare come panacea didattica un aumento di spesa in suo favore; infatti non rinuncia al progetto assurdo di ridurre di un anno l’istruzione secondaria e imputa i dati orribili sull’ignoranza degli alunni italiani alla didattica del Novecento, nonostante la sua antica estinzione. Dalle pagine del suo libro esce così assolta l’autonomia scolastica, una rivoluzione dall’alto contro lo spirito della scuola che, discacciatene le discipline, ha dapprima voluto trasformarla in una congerie di istituti professionali legati alle economie locali e infine l’ha ridotta a un’azienda per l’erogazione di servizi assistenziali. Ripromettersi il miglioramento della scuola conservandovi la causa del male, l’autonomia, è un controsenso.

Poiché la realtà si manifesta solo alla conoscenza disinteressata, acquisirla è il fine essenziale della scuola. Insensibile al significato della teoresi, il recente libro ‘Nello specchio della scuola” del ministro Bianchi si mantiene fedele alla riforma dell’autonomia scolastica e alla dispersione dei compiti della scuola tra addestramento al lavoro esecutivo, indottrinamento ideologico e dilettantismo ricreativo. Non la preoccupazione per il disastro della scuola, ma quella per la crisi dell’economia italiana lo induce a invocare come panacea didattica un aumento di spesa in suo favore; infatti non rinuncia al progetto assurdo di ridurre di un anno l’istruzione secondaria e imputa i dati orribili sull’ignoranza degli alunni italiani alla didattica del Novecento, nonostante la sua antica estinzione. Dalle pagine del suo libro esce così assolta l’autonomia scolastica, una rivoluzione dall’alto contro lo spirito della scuola che, discacciatene le discipline, ha dapprima voluto trasformarla in una congerie di istituti professionali legati alle economie locali e infine l’ha ridotta a un’azienda per l’erogazione di servizi assistenziali. Ripromettersi il miglioramento della scuola conservandovi la causa del male, l’autonomia, è un controsenso.

L’acquisizione dell’habitus teoretico è il fine della scuola e ha una sua forma distinta dalle applicazioni pratiche.

- Details

- Hits: 1926

Il mondo digitale non è sostenibile

di Alessio Giacometti

Tra emissioni, consumi, rifiuti e impronta ambientale, la rivoluzione informatica è sempre meno ecologica

La foto è del 1994: un giovane e intrepido Bill Gates si cala con fune e imbragatura in un bosco di abeti. Nella mano sinistra tiene bene in vista un iridescente CD-ROM, la destra è poggiata su una pila di fogli di carta che pareggia in altezza il fusto degli alberi. Il messaggio del ragazzo che vuole portare un calcolatore elettronico su ogni scrivania d’America e del mondo non chiede spiegazioni: guardate quanta informazione ci sta in un disco compatto di memoria, quanta carta ci farà risparmiare l’archiviazione digitale dei dati informatici. Basta già poca immaginazione per intravedere un futuro sfavillante in cui l’informazione, ormai quasi del tutto smaterializzata, viaggerà dal centro pulsante di un microchip fino allo schermo luminoso di un computer che potremo tenere in tasca. Alleggeriremo così la nostra impronta sull’ambiente, muoveremo i dati e non le cose, ci faremo efficienti e sostenibili. È la promessa spregiudicata di una rivoluzione digitale ed ecologica assieme.

La foto è del 1994: un giovane e intrepido Bill Gates si cala con fune e imbragatura in un bosco di abeti. Nella mano sinistra tiene bene in vista un iridescente CD-ROM, la destra è poggiata su una pila di fogli di carta che pareggia in altezza il fusto degli alberi. Il messaggio del ragazzo che vuole portare un calcolatore elettronico su ogni scrivania d’America e del mondo non chiede spiegazioni: guardate quanta informazione ci sta in un disco compatto di memoria, quanta carta ci farà risparmiare l’archiviazione digitale dei dati informatici. Basta già poca immaginazione per intravedere un futuro sfavillante in cui l’informazione, ormai quasi del tutto smaterializzata, viaggerà dal centro pulsante di un microchip fino allo schermo luminoso di un computer che potremo tenere in tasca. Alleggeriremo così la nostra impronta sull’ambiente, muoveremo i dati e non le cose, ci faremo efficienti e sostenibili. È la promessa spregiudicata di una rivoluzione digitale ed ecologica assieme.

A distanza di quasi trent’anni da quello scatto divenuto nel frattempo celebre, il savio e visionario Gates ama ancora farsi passare per guru della sostenibilità digitale, eppure la sua profezia pare essersi realizzata soltanto per metà. La rivoluzione digitale si è in effetti compiuta, almeno in larga parte, mentre la crisi climatica è sempre lì che incombe, anzi: sempre più. Ridimensionato l’ottimismo acritico della prima ondata per l’innovazione digitale – già messo in discussione, su basi economiche e politiche, da autori come Evgeny Morozov – le cosiddette ICT (information and communications technologies) hanno alla fine deluso le aspettative più rosee di riduzione dell’impatto ambientale.

- Details

- Hits: 1550

“Analisi concreta di cose concrete”

di Elisabetta Teghil

«non esiste una verità astratta, la verità è sempre concreta»

«non esiste una verità astratta, la verità è sempre concreta»

Lenin

Se il pensiero dialettico, come diceva Lenin, consiste nell’«analisi concreta delle condizioni e degli interessi delle diverse classi» significa che deve analizzare il tempo presente e gli interessi di classe nel tempo presente e prima di tutto definire sempre nel tempo presente la composizione di classe.

Il neoliberismo è la struttura ideologica della borghesia transnazionale che ha portato avanti in questi anni una guerra all’interno della propria classe senza esclusione di colpi e ha ridotto le borghesie nazionali ad un ruolo di servizio e proletarizzato la piccola e media borghesia. Ci troviamo di fronte a un variegato insieme di strati sociali oppressi e vessati dal neoliberismo, un arco che va dalle classi medie impoverite al sottoproletariato urbano, agli immigrate e alle immigrate. Questa composizione ha fatto sì che molti abbiano gridato alla scomparsa delle classi sociali, alla definizione di un insieme sociale caratterizzato da fluidità e quindi difficilmente catalogabile ed inquadrabile.

Ma è la vessazione neoliberista che accomuna tutti questi strati sociali seppure in modalità e con livelli di sfruttamento diversificati ma solo apparentemente in contraddizione. E’ proprio l’operare dell’ideologia neoliberista che vorrebbe far credere alla scomparsa delle classi e che inoltre mette in atto una serie di meccanismi molto precisi, ma anche di facile lettura, per fomentare uno strato sociale contro l’altro.

Abbiamo assistito in questi anni ad una lunga serie di tentativi, nella maggior parte dei casi riusciti, di mettere impiegati contro commercianti, cittadini contro dipendenti pubblici, precari contro così detti garantiti, insegnanti contro genitori, proletari delle periferie contro immigrati, uomini contro donne…e, tanto per rimanere all’attualità, vaccinati contro non vaccinati, fragili contro tutelati, chi ha avuto dei sussidi contro chi non li ha avuti…

- Details

- Hits: 3027

Una storia della critica del valore attraverso gli scritti di Robert Kurz

di Anselm Jappe

Robert Kurz, il principale teorico della «critica del valore» in Europa, è morto il 18 luglio 2012 a Norimberga, in Germania, a causa di un errore medico; aveva 68 anni. Questa morte prematura ha interrotto un lavoro immenso che durava da 15 anni, e che in Francia si comincia appena ora a conoscere. Nato nel 1943 a Norimberga, dove ha trascorso tutta la sua vita, Kurz partecipa in Germania, nel 1968, alla «rivolta degli studenti» e alle intense discussioni in seno alla «nuova sinistra». Dopo una brevissima adesione al marxismo-leninismo, e senza aderire ai «Verdi» nel momento in cui effettuavano in Germania la loro svolta «realista», nel 1987 fonda la rivista "Marxistische Kritik", ribattezzata "Krisis" qualche anno più tardi. La rilettura di Marx, proposta allora da Kurz e dai suoi primi compagni di lotta (tra cui Roswitha Scholz, Peter Klein, Ernst Lohoff e Norbert Trenkle), non li ha certo portati a farsi degli amici nella sinistra radicale. Tutti quelli che hanno visto i propri dogmi - come la «lotta di classe» e il «lavoro» - rovesciati e abbattuti uno dopo l'altro, in nome di una messa in discussione delle basi stesse della società capitalista: valore mercantile e lavoro astratto, denaro e merce, Stato e nazione. Kurz, autore prolifico e scrittore vigoroso, sovente polemico, collaboratore regolare di alcuni importanti giornali, soprattutto in Brasile, conferenziere notevole, sceglie tuttavia di rimanere al di fuori dell'università e delle altre istituzioni accademiche, e decide di vivere grazie a un lavoro proletario: vale a dire, impacchettando la notte le copie di un giornale locale.

Robert Kurz, il principale teorico della «critica del valore» in Europa, è morto il 18 luglio 2012 a Norimberga, in Germania, a causa di un errore medico; aveva 68 anni. Questa morte prematura ha interrotto un lavoro immenso che durava da 15 anni, e che in Francia si comincia appena ora a conoscere. Nato nel 1943 a Norimberga, dove ha trascorso tutta la sua vita, Kurz partecipa in Germania, nel 1968, alla «rivolta degli studenti» e alle intense discussioni in seno alla «nuova sinistra». Dopo una brevissima adesione al marxismo-leninismo, e senza aderire ai «Verdi» nel momento in cui effettuavano in Germania la loro svolta «realista», nel 1987 fonda la rivista "Marxistische Kritik", ribattezzata "Krisis" qualche anno più tardi. La rilettura di Marx, proposta allora da Kurz e dai suoi primi compagni di lotta (tra cui Roswitha Scholz, Peter Klein, Ernst Lohoff e Norbert Trenkle), non li ha certo portati a farsi degli amici nella sinistra radicale. Tutti quelli che hanno visto i propri dogmi - come la «lotta di classe» e il «lavoro» - rovesciati e abbattuti uno dopo l'altro, in nome di una messa in discussione delle basi stesse della società capitalista: valore mercantile e lavoro astratto, denaro e merce, Stato e nazione. Kurz, autore prolifico e scrittore vigoroso, sovente polemico, collaboratore regolare di alcuni importanti giornali, soprattutto in Brasile, conferenziere notevole, sceglie tuttavia di rimanere al di fuori dell'università e delle altre istituzioni accademiche, e decide di vivere grazie a un lavoro proletario: vale a dire, impacchettando la notte le copie di un giornale locale.

- Details

- Hits: 1654

Tre documenti relativi ad un momento chiave (1983) dell'instaurarsi della crisi attuale

Presentazione di Giovanni Mazzetti

Formazione on line, Quaderno n. 4/2021

1. Ogni generazione passa alle successive una serie di conquiste materiali nelle condizioni di vita che ha realizzato durante la sua esistenza. Nel nostro caso, ad esempio, si tratta dell’acqua corrente direttamente a casa, invece che da attingere alle fontane pubbliche o addirittura alla sorgente; dell’illuminazione elettrica pubblica e privata, al posto delle torce e delle candele; della capacità di leggere e di scrivere, invece di far affidamento sulla sola trasmissione orale del sapere; dello sviluppo della medicina scientifica, al posto delle pratiche magiche preesistenti; delle forme di comunicazione istantanea a distanza, in luogo delle vecchie lettere postali; ecc. Ma quasi sempre trasmette allo stesso tempo la convinzione, delle generazioni che quelle conquiste hanno realizzato, che il modo in cui esse sono state acquisite sia qualcosa di intrinseco ad esse, e quindi insuperabile. Come sottolinea Marx, riferendosi ad un aspetto di quest’intreccio tra innovazione e conservazione, poiché i borghesi hanno introdotto il sistema industriale di produzione, si giunge maldestramente alla conclusione che gli impianti industriali non possano esistere altrimenti che come capitale.

1. Ogni generazione passa alle successive una serie di conquiste materiali nelle condizioni di vita che ha realizzato durante la sua esistenza. Nel nostro caso, ad esempio, si tratta dell’acqua corrente direttamente a casa, invece che da attingere alle fontane pubbliche o addirittura alla sorgente; dell’illuminazione elettrica pubblica e privata, al posto delle torce e delle candele; della capacità di leggere e di scrivere, invece di far affidamento sulla sola trasmissione orale del sapere; dello sviluppo della medicina scientifica, al posto delle pratiche magiche preesistenti; delle forme di comunicazione istantanea a distanza, in luogo delle vecchie lettere postali; ecc. Ma quasi sempre trasmette allo stesso tempo la convinzione, delle generazioni che quelle conquiste hanno realizzato, che il modo in cui esse sono state acquisite sia qualcosa di intrinseco ad esse, e quindi insuperabile. Come sottolinea Marx, riferendosi ad un aspetto di quest’intreccio tra innovazione e conservazione, poiché i borghesi hanno introdotto il sistema industriale di produzione, si giunge maldestramente alla conclusione che gli impianti industriali non possano esistere altrimenti che come capitale.

La comprensione di ciò che è implicito in questo modo di comportarsi è complicata dal fatto che, non diversamente dagli altri animali, gli esseri umani tendono a sottrarsi ai cambiamenti quando questi sembrano non essere stati determinati dalla loro volontà. E infatti in un primo momento rifiutano ciò che contraddice le loro aspettative “spingendo per ripristinare lo stato di cose precedente”; stato di cose che, “l’influenza perturbatrice di fattori considerati esterni” tende a modificare.

- Details

- Hits: 1115

Maschere democratiche. La figura dell’ipocrisia tra storia e critica

di Camilla Emmenegger

Per Leonard Mazzone, il quale l'ha argomentato in "Ipocrisia. Storia e critica del più socievole dei vizi", (uscito da poco per Orthotes), la nostra vita politica è affollata di esempi di “ipocrisia democratica”, dal tradimento sistematico dei valori di eguale libertà, pure affermati in generale. Si tratta di una strategia di immunizzazione dal potere della critica.

Per Leonard Mazzone, il quale l'ha argomentato in "Ipocrisia. Storia e critica del più socievole dei vizi", (uscito da poco per Orthotes), la nostra vita politica è affollata di esempi di “ipocrisia democratica”, dal tradimento sistematico dei valori di eguale libertà, pure affermati in generale. Si tratta di una strategia di immunizzazione dal potere della critica.

Tra il 2015 e il 2016 la deregolamentazione del mercato del lavoro prevista dal Jobs Act – che include tra le altre cose l’eliminazione dell’obbligo di reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa – è stata promossa dal governo in carica in nome dei benefici che ne sarebbero derivati per i lavoratori, soprattutto in termini di aumento dell’occupazione. Tra il 2018 e il 2019 il primo governo Conte ha giustificato la politica dei “porti chiusi” sostenendo che le nuove misure avrebbero dissuaso i migranti a partire dalle coste nordafricane, diminuendo così il numero di morti nel mar Mediterraneo. Più recentemente, l’operazione politica che ha portato alla nomina di Mario Draghi a Presidente del Consiglio è stata presentata come l’unica soluzione possibile per far fronte a un’emergenza politica e istituzionale, al punto da ottenere uno dei sostegni più ampi nella storia della Repubblica.

Secondo l’analisi proposta da Leonard Mazzone in Ipocrisia. Storia e critica del più socievole dei vizi, uscito da poco per Orthotes, questi sono tutti esempi di “ipocrisia democratica”.

- Details

- Hits: 1584

Discussione sulla Modern Monetary Theory: pregi e limiti

di Bollettino Culturale

Introduzione alla MMT

Introduzione alla MMT

Secondo la Modern Monetary Theory (MMT), le principali difficoltà di bilancio che ogni paese deve affrontare sono, in realtà, poste dai governi stessi che seguono la visione ortodossa della "finanza sana". Cerchiamo di affrontare le principali intuizioni della MMT. Quando si discute della visione della MMT, si parte principalmente dalle idee di Randall Wray, il principale esponente di questa linea di pensiero.

La base teorica della MMT è la Finanza Funzionale di Abba Lerner e la nozione cartalista nozionale della valuta di Knapp. Entrambe le teorie mettono in discussione la visione convenzionale ed egemonica della condotta delle politiche macroeconomiche. In considerazione di ciò, si propone di sollevare le principali critiche della MMT alla visione ortodossa della "finanza sana", difesa dal New Macroeconomic Consensus (NMC). La MMT evidenzia importanti intuizioni che consentono di comprendere la necessità di un regime fiscale più flessibile, che dia spazio ad azioni strategiche di governo, con l'obiettivo principale di mantenere la piena occupazione.

La MMT parte dalla teoria cartalista della moneta, secondo la quale lo Stato ha la prerogativa di emettere la moneta e, attraverso la riscossione delle tasse denominate in quella moneta, imporre le sue richiesta alla società. La moneta fiat è vista come un "simbolo" che rappresenta per il pubblico la capacità di far fronte agli oneri con lo Stato.

- Details

- Hits: 1537

Piccole glosse ad un post di Vincenzo Costa: la fine della Unione Europea

di Alessandro Visalli

A partire dalla crisi del 2007 un neolingua si fa avanti. O meglio, a partire dal dispiegarsi degli effetti sociali della crisi sistemica innestata dal crollo della piramide dei debiti intrecciati ed incorporati nei meccanismi riproduttivi della società. Questa neolingua indica l’asserragliamento dei “Giusti” nella difesa delle categorie (rapresentation matters), nella politica delle identità che ne consegue, la ricerca di una zona senza traumi (safe space) ben presidiata da virtue signaling. In un interessante libro (anche se radicalmente aneddotico) da poco uscito[1] viene citato un raccontino di Meghan Daum sulla metropolitana di New York:

A partire dalla crisi del 2007 un neolingua si fa avanti. O meglio, a partire dal dispiegarsi degli effetti sociali della crisi sistemica innestata dal crollo della piramide dei debiti intrecciati ed incorporati nei meccanismi riproduttivi della società. Questa neolingua indica l’asserragliamento dei “Giusti” nella difesa delle categorie (rapresentation matters), nella politica delle identità che ne consegue, la ricerca di una zona senza traumi (safe space) ben presidiata da virtue signaling. In un interessante libro (anche se radicalmente aneddotico) da poco uscito[1] viene citato un raccontino di Meghan Daum sulla metropolitana di New York:

“era mezzanotte, nel vagone c’era poca gente: due ragazzi discutevano tra loro, un gruppo di ragazze in minigonna. A un certo punto sale un senzatetto, nero, barcollante, non si capiva se strafatto, ubriaco o con qualche problema psichiatrico (Daum scommette su tutte le cose insieme).

La accosta, lei non se lo fila, lui ripiega sul gruppo di ragazze. Che continuano per qualche fermata a chiacchierare con lui, secondo la (plausibile) interpretazione di Daum perché sono compiaciute del loro rivolgere generosamente la parola a un disagiato, e perché a loro sembra una creatura esotica allo zoo. Quando arriva alla sua fermata, il tizio si avvia all’uscita lanciando baci e auguri alle ragazze, e dicendo a Daum ‘tu invece passa una notte di merda, stronza’.

- Details

- Hits: 1073

Crisi storiche e naturalismo capitalistico

di Stefano G. Azzarà (Università di Urbino)

Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 2/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

Le crisi acute mettono in evidenza le contraddizioni, le fragilità e linee di faglia di ogni società storica come di ogni sistema politico e economico. In tutte le epoche, guerre su vasta scala, cadute repentine della produzione, eruzioni rivoluzionarie, terremoti, carestie ma anche epidemie hanno interrotto il normale funzionamento della vita delle nazioni e hanno sottoposto a stress imprevisti i loro assetti, conducendole a volte anche al collasso quando queste tensioni superavano il livello di soglia e in particolare quando potevano far leva su fratture profonde pregresse che sino a quel momento erano rimaste più o meno celate o erano state in qualche modo suturate. Così che sarebbe interessante completare l’indagine di Walter Scheidel sull’impatto livellatore e redistributivo dei «Quattro Cavalieri» – «guerre di massa, rivoluzioni trasformative, fallimenti degli Stati e pandemie letali» – indagando «se e come» la presenza di gravi forme di disuguaglianza sociale o altre asimmetrie abbiano potuto «contribuire a generare questi shock violenti»1.

Le crisi acute mettono in evidenza le contraddizioni, le fragilità e linee di faglia di ogni società storica come di ogni sistema politico e economico. In tutte le epoche, guerre su vasta scala, cadute repentine della produzione, eruzioni rivoluzionarie, terremoti, carestie ma anche epidemie hanno interrotto il normale funzionamento della vita delle nazioni e hanno sottoposto a stress imprevisti i loro assetti, conducendole a volte anche al collasso quando queste tensioni superavano il livello di soglia e in particolare quando potevano far leva su fratture profonde pregresse che sino a quel momento erano rimaste più o meno celate o erano state in qualche modo suturate. Così che sarebbe interessante completare l’indagine di Walter Scheidel sull’impatto livellatore e redistributivo dei «Quattro Cavalieri» – «guerre di massa, rivoluzioni trasformative, fallimenti degli Stati e pandemie letali» – indagando «se e come» la presenza di gravi forme di disuguaglianza sociale o altre asimmetrie abbiano potuto «contribuire a generare questi shock violenti»1.

Sotto questo aspetto, le società capitalistiche, e tanto più quelle avanzate come la maggior parte dei paesi appartenenti alla civiltà occidentale, dovrebbero comunque dimostrarsi in linea di principio avvantaggiate rispetto alle società tradizionali o a quelle improntate a una diversa organizzazione della produzione e della riproduzione. Per quanto certamente più complesse delle formazioni sociali precedenti o di quelle concorrenti, come già Gramsci aveva compreso nel cartografare la loro «robusta catena di fortezze e di casematte»2 – una complessità che per il suo pluralismo, oltretutto, viene di solito fatta valere anche come una caratteristica positiva di fronte a possibili configurazioni alternative e più centralizzate del legame sociale –, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra queste società hanno in gran parte superato il problema della sussistenza e dei bisogni primari su scala di massa.

- Details

- Hits: 922

Sulle “sanzioni”, il doppio discorso dell’imperialismo “democratico”

di Geraldina Colotti

Pochi giorni fa, è morto in carcere della Florida, negli Stati Uniti, un militante delle Black Panthers, Chip Fitzgerald. Era prigioniero da 51 anni, nonostante un ictus che lo aveva ridotto in sedia a rotelle. Gli avevano sempre negato le misure alternative. Aveva 71 anni. Una notizia che sarà forse motivo di giubilo per i forcaioli di casa nostra, che invocano la “certezza della pena”, mentre propongono leggi per condonare chi ruba soldi pubblici per il proprio profitto, e impongono sacrifici a chi non può sfuggire al controllo, i lavoratori dipendenti.

Pochi giorni fa, è morto in carcere della Florida, negli Stati Uniti, un militante delle Black Panthers, Chip Fitzgerald. Era prigioniero da 51 anni, nonostante un ictus che lo aveva ridotto in sedia a rotelle. Gli avevano sempre negato le misure alternative. Aveva 71 anni. Una notizia che sarà forse motivo di giubilo per i forcaioli di casa nostra, che invocano la “certezza della pena”, mentre propongono leggi per condonare chi ruba soldi pubblici per il proprio profitto, e impongono sacrifici a chi non può sfuggire al controllo, i lavoratori dipendenti.

Un modello basato sul “diritto penale del nemico”, una tendenza intrinseca all’economia di guerra su cui si sta riassestando il sistema capitalista a livello globale per rispondere alle lotte per il potere delle classi popolari. In Perù, ci sono comunisti in carcere che hanno quasi novant’anni, e si mettono in galera anche gli avvocati. Stesso sistema in Colombia, in Spagna, in Francia, dove George Ibrahim Abdallah, militante libanese-palestinese è stato liberato dopo oltre 37 anni di carcere e dove ancora si trova il comandante Carlos, palestinese di origine venezuelana, detenuto dal 1994.

E che dire dell’ergastolo ostativo, della tortura bianca del 41 bis in Italia e dei prigionieri politici ai quali, in perfetto stile da Inquisizione viene chiesto di pentirsi per avere accesso alle misure alternative? Il fronte dei pacifisti con l’elmetto, che all’occorrenza si dicono persino comunisti, sostiene questo apparato in nome della legalità borghese a cui dovrebbero affidarsi le classi popolari.

- Details

- Hits: 949

Esclusione, rabbia e rancore: il problema della povertà bianca negli Usa

di Tommaso Minotti

Iniziamo dalla fine. La conclusione di questo articolo, nonché la sua tesi, è che alla base delle proteste di Capitol Hill avvenute nella giornata del 6 gennaio ci sia il malcontento delle classi basse e bassissime della popolazione bianca statunitensi. In altre parole, l’elefante nella stanza della società statunitense, cioè l’endemica povertà che colpisce i diseredati bianchi, ha reagito alla sconfitta di colui nel quale riponevano le speranze di una vita migliore. Speranze mal riposte ovviamente. Si è giustamente parlato molto della polarizzazione che sta falcidiando gli USA e del fatto che ciò che è successo al Campidoglio sia un atto sintomatico della “crisi dell’impero” a stelle e strisce. Tutto vero ma poi le analisi si restringono nella definizione della folla trumpista come complottista, antisemita, nazionalista e altri aggettivi che nascondono quella che è la vera domanda: chi sono coloro che sono scesi in piazza? La risposta non può essere i Proud Boys o i complottisti di QAnon perché non è la realtà. Dietro a quelle sigle c’è il malcontento di chi si sente trascurato e tradito da chi doveva aiutarlo durante la tempesta che in questo caso è la dura crisi economica che ha investito gli Stati Uniti. Una crisi che sembrava alle spalle ma è stata acuita e rintuzzata dalla pandemia le cui conseguenze saranno particolarmente nefaste.

Iniziamo dalla fine. La conclusione di questo articolo, nonché la sua tesi, è che alla base delle proteste di Capitol Hill avvenute nella giornata del 6 gennaio ci sia il malcontento delle classi basse e bassissime della popolazione bianca statunitensi. In altre parole, l’elefante nella stanza della società statunitense, cioè l’endemica povertà che colpisce i diseredati bianchi, ha reagito alla sconfitta di colui nel quale riponevano le speranze di una vita migliore. Speranze mal riposte ovviamente. Si è giustamente parlato molto della polarizzazione che sta falcidiando gli USA e del fatto che ciò che è successo al Campidoglio sia un atto sintomatico della “crisi dell’impero” a stelle e strisce. Tutto vero ma poi le analisi si restringono nella definizione della folla trumpista come complottista, antisemita, nazionalista e altri aggettivi che nascondono quella che è la vera domanda: chi sono coloro che sono scesi in piazza? La risposta non può essere i Proud Boys o i complottisti di QAnon perché non è la realtà. Dietro a quelle sigle c’è il malcontento di chi si sente trascurato e tradito da chi doveva aiutarlo durante la tempesta che in questo caso è la dura crisi economica che ha investito gli Stati Uniti. Una crisi che sembrava alle spalle ma è stata acuita e rintuzzata dalla pandemia le cui conseguenze saranno particolarmente nefaste.

Quando il movimento del Black Lives Matter fece il suo dirompente ingresso nelle città americane la stampa mondiale si prodigò in analisi più o meno approfondite, più o meno azzeccate delle ragioni per cui queste manifestazioni avvenivano.

Page 193 of 611