2001-2016: Centralizzazione del capitale e crisi finanziaria, oppure Crisi, da cui centralizzazione del capitale?

di Gianni De Bellis e Mario Fragnito

Osservazioni e critiche sull’omonimo lavoro di Emiliano Brancaccio, docente dell’Università del Sannio, ed altri (Centralization of capital and financial crisis: a global network analysisof corporate control).

Certo, ricchezza e capitale non si identificano perfettamente; capitale è quella “ricchezza” che è in grado di produrne altra: una villa o uno yacht di lusso sono ricchezza ma non capitale. Però la ricchezza è sempre legata al capitale. Quindi l’idea che il capitale vada sempre concentrandosi nelle mani di chi è già ricco, mentre la maggior parte della popolazione del mondo impoverisce (al di la delle illusioni dei ludopatici e di quanti vengono influenzati fortemente dalle illusioni che il capitalismo potentemente semina ad ogni piè sospinto) soprattutto dopo la crisi di un decennio e mezzo fa, ormai appartiene non solo agli ambienti marxisti, ma va abbastanza oltre. E ciò anche nelle ricche nazioni imperialiste, dove ormai la povertà colpisce strati sempre più ampi della popolazione. Il fenomeno sembra così evidente che sembrano strane le prime parole con cui Emiliano Brancaccio e gli altri ricercatori aprono il loro scritto:

<< Né l'esistenza di una tendenza globale alla centralizzazione del capitale come teorizzata da Marx nè i possibili legami tra crisi economica e centralizzazione del capitale sono stati verificati da studi empirici .. >>

Sembra paradossale ma è così .. almeno tra i marxisti la tendenza, secolare, alla centralizzazione, è sembrata sempre così evidente da non richiedere degli approfondimenti al di la di valutazioni di massima come quelle da noi scritte poco più sopra. Ben vengano quindi ricerche più approfondite e dettagliate del fenomeno della centralizzazione; ed è questa convinzione che ci ha spinto a dare questo nostro modesto contributo al buon lavoro di Brancaccio e degli altri autori accademici (Giammetti, Lopreite, Puliga). Commenteremo il loro scritto seguendo i paragrafi.

Paragrafo 1

introduzione

Fin dall’introduzione gli autori affermano che:

<< .. la tendenza alla centralizzazione del capitale avrebbe dovuto essere considerata tra le più importanti leggi del moto di Marx del capitalismo .. meritevole di opportune indagini teoriche ed empiriche .. (Leontief, 1938) .. non è mai stata un argomento molto popolare nella letteratura accademica. A differenza della ben nota e dibattuta tesi della tendenza al calo del tasso di profitto, l'idea di una progressiva centralizzazione del controllo del capitale .. non è stata ampiamente studiata .. [la] tendenza globale del capitale a centralizzarsi in poche mani, e le relative complesse dinamiche economiche strutturali che può implicare, rimangono un mistero irrisolto .. Tra le possibili ragioni di queste lacune in letteratura non c'è solo la natura multiforme del concetto di centralizzazione marxiana ma anche la mancanza di insiemi di dati adeguati per lo studio del fenomeno a livello internazionale >>

Senza dubbio gli autori hanno ragione riguardo alla natura multiforme del concetto di centralizzazione in Marx. Esso infatti si trova quasi sempre insieme a quello di concentrazione, e, per di più, Marx usa questi due termini, in opposizione complementare l’uno all’altro, come movimenti contemporanei, in ben 3 accezioni:

-

Concentrazione come accumulo del singolo capitale individuale; centralizzazione come unione di più capitali piccoli in uno più grande

-

Concentrazione come accumulo di mezzi di produzione di più aziende; centralizzazione come accumulo di capitale in generale di più aziende

-

Concentrazione come accumulo di capitale nella stessa branca produttiva (o ramo produttivo); centralizzazione come accumulo di capitali appartenenti a più branche produttive

Concordando con gli autori anche sulla necessità di colmare la lacuna degli scarsi studi sulla centralizzazione, non pensiamo però sia questa – la natura multiforme del concetto – la ragione principale per cui il fenomeno è stato poco affrontato. E non pensiamo nemmeno che sia stata la difficoltà a reperire insiemi di dati adeguati per lo studio empirico a livello internazionale: la stessa difficoltà empirica sussiste anche per lo studio dell’andamento del saggio generale (quindi: medio mondiale) di profitto. Eppure è vero, come dicono gli autori, che esso è stato più studiato sia a livello teorico che empirico.

Pensiamo che le ragioni principali siano altre, e, in parte diverse, per gli studiosi borghesi e per i marxisti.

Dai borghesi la tendenza alla diminuzione del saggio (o tasso) generale (cioè medio mondiale) di profitto è stata studiata di più (quasi sempre per negarla) perché era la più preoccupante; era quella che, se verificata, avrebbe fatto più paura al Capitale.

Dai marxisti è stata studiata di più innanzitutto perché Marx ripete più volte, mostrandolo nelle sue opere, che essa è << la legge più importante di tutta l’economia >> .. perfino di più della << legge del valore >> su cui essa si poggia.

Naturale quindi che, già per questo motivo, sia stata così studiata; ma noi affermiamo che un’altra ragione decisiva sia la oggettiva complessità di questa legge; e su questo torneremo dopo.

Paragrafo 2:

Centralizzazione [come] proprietà e controllo del capitale sociale

All’inizio del paragrafo 2 gli autori dicono che il concetto di centralizzazione è stato ripreso da alcuni dei principali esponenti del marxismo:

<< .. tra cui Hilferding (1910), .. Lenin, 1917, .. Baran e Sweezy (1966) e successivamente è stato ulteriormente analizzato da altri autori, tutti marxisti (Mandel, 1975; Sau, 1979; Weeks, 1979; Shaikh, 1991; Desai, 2002; Bellofiore, 2014) >>

Alcuni studiosi (Sau, Weeks, Shaikh, Desai) sinceramente non li conosciamo. Bellofiore ci sembra sia contradditorio nelle sue analisi; come ci sembra di avere letto in passato, alcune volte, in alcuni suoi scritti, sembra accettare la teoria del valore e quella della caduta tendenziale del saggio di profitto, altre volte no; gli abbiamo anche chiesto di questa sua contraddizione, ma non ci ha dato risposta in merito.

Invece riguardo ad altri, non si capisce se citati qui come marxisti, e comunque sedicenti marxisti, possiamo ricordare che nella settima delle 21 tesi per l'adesione all'Internazionale comunista era prevista l'esplicita esclusione dall'adesione all'Internazionale di tutti i seguaci di Hilferding e delle sue teorie economiche (oltre ad altri ugualmente definiti opportunisti, come Turati, Kautsky ..); ma ci riferiamo anche a Baran e Sweezy, riguardo ai quali mettiamo davvero in guardia sulla genuinità del loro marxismo.

Infatti, a nostro avviso, autodefinirsi marxisti, ma accettare, come fanno loro, solo una parte degli “assi portanti” dell’interpretazione marxista delle società Umane e in particolare del modo di produzione capitalista (assi come ad es. in economia la legge del valore, la legge della caduta tendenziale del saggio generale di profitto, il concetto di sfruttamento non solo dell’Uomo ma della stessa Natura da parte del Capitale; in politica la necessità della rivoluzione per abbattere il capitalismo; in paleo-antropologia l’esistenza per moltissimi millenni del comunismo primitivo) significa in realtà, oltre a non capirne il metodo, rigettare totalmente la visione complessiva di Marx e di Engels.

Naturalmente altri concetti possono e devono, essere studiati e perfezionati seguendo lo sviluppo, fino ai nostri giorni, del modo di produzione; e questo sia per gli aspetti teorici che per quelli empirici, come è stato fatto ad es. per i primi aspetti, recentemente, dal comunista statunitense Loren Goldner nello studio dell’origine del capitale fittizio (Goldner ha mostrato che, durante il processo di accumulazione, su periodi medio-lunghi, si genera capitale fittizio anche senza speculazione finanziaria: un concetto a prima vista sorprendente .. a primo acchito ha sorpreso anche noi, ma poi ci siamo resi conto che era in perfetto accordo con la legge della diminuzione tendenziale del saggio generale di profitto); oppure come è stato fatto per vari aspetti dell’odierna finanza dal comunista torinese Raffaele Sciortino, o per lo studio della centralizzazione come nel lavoro che qui commentiamo.

Gli autori proseguono:

<< .. pochissimi gli studi teorici ed empirici che guardano da vicino al legame tra centralizzazione e crisi economica e alle sue sfaccettature .. Inoltre, la centralizzazione è concepita da Marx come la premessa per una forma di transizione da un modo di produzione a un altro >>

Vogliamo qui sottolineare che nel marxismo di Marx, la condizione assolutamente necessaria per la transizione dal capitalismo a un modo superiore di produzione, il comunismo, non è la centralizzazione, la quale non è certo più importante di un livello sufficiente dello sviluppo delle forze produttive; la condizione assolutamente necessaria è invece la rivoluzione mondiale. Perché gli Autori qui non lo mettono in rilievo? Lo dimenticano? Cedono ad una, comprensibile, “concessione accademica”? Oppure ciò rispecchia una loro visione gradualista e/o pacifica della transizione? In quest’ultimo caso vogliamo ricordare che Marx ha sempre affermato che è stata sempre la violenza la reale levatrice delle trasformazioni storiche epocali. E che bisognerà necessariamente passare dalle armi della critica – accademica o meno – alla critica delle armi per effettuare la transizione.

Lo affermiamo anche noi, per la semplice ragione che (e Marx nelle sue opere lo sottolinea molte volte) nessun modo di produzione sorpassato (cioè non più corrispondente al livello di sviluppo raggiunto dalle forze produttive sociali) è stato mai superato, nella storia, in modo pacifico. Noi affermiamo che, studiando le opere di Marx ma anche di Engels, si può desumere che questo è avvenuto per due ragioni: quando il vecchio comunismo primitivo dei cacciatori e dei raccoglitori è stato sostituito dalle nuove società schiavistico-servili (le prima società divise in classi) sono state, in genere, queste nuove società ad usare metodi violenti con le vecchie. Invece, nella sostituzione delle società schiavistico-servili, come ad es. quella feudale in Europa, col capitalismo sorgente, nemmeno la vecchia società era disposta ad abbandonare il potere politico spontaneamente, anche dopo aver abbondantemente perso il potere economico. Figurarsi oggi, visto che il capitalismo – cioè la vecchia società (ormai abbondantemente sorpassata dato il livello di sviluppo delle forze produttive odierno) – possiede altissimi mezzi di produzione e, dialetticamente, anche altissimi mezzi di distruzione, se essa sarà disposta a farsi da parte spontaneamente, accettando il fallimento della sua “missione storica” come propagandata dagli economisti classici suoi apologeti, di “dare benessere a tutti”.

Gli Autori però precisano che:

<< nel presente studio non approfondiremo il tema del passaggio del modo di produzione e ci concentreremo unicamente sulla centralizzazione intesa come concentrazione della proprietà e controllo del capitale, con particolare riferimento al capitale sociale >>

Abbandonando quindi – per ora – il tema della transizione e tornando sull’argomento del lavoro di Brancaccio ed al., proseguiamo con quanto scrivono più oltre nel secondo paragrafo gli autori:

<< Secondo Marx, sebbene la concorrenza nel modo di produzione capitalistico metta in moto una forza centrifuga che porta a una "frammentazione del capitale sociale totale in molti capitali individuali, o alla repulsione delle sue frazioni l'una dall'altra", è anche possibile rilevare una tendenza centripeta contrapposta all'attrazione tra i singoli “capitali già formati” >>

La teoria marxista ci suggerisce che il capitale globale, se il ciclo economico è espansivo, può tollerare anche una parziale azione centrifuga dei vari capitali, che prima o poi, inevitabilmente, saranno concentrati o centralizzati. Ma in un ciclo economico asfittico, come quello attuale, la necessità dei grandi capitali di concentrare e centralizzare i capitali minori diventa vitale; infatti, per contrastare l’abbassamento del tasso generale – cioè medio mondiale – di profitto, i capitali più forti devono “mangiare” quelli più deboli .. in questo modo, anche se il saggio medio si abbassa comunque, quello “individuale” dei capitali più forti sfugge alla tendenza. E che questa azione centripeta sia più forte nelle crisi, sembra che si veda bene anche negli anni di studio su cui si concentra questo lavoro empirico, ma ne parleremo nei paragrafi successivi.

Concordiamo con quanto gli autori scrivono subito dopo, in questo paragrafo:

<< Pertanto, la centralizzazione [e la concentrazione] del capitale è una lotta che si conclude con la rovina di molti piccoli capitalisti il cui capitale passa in parte nelle mani dei conquistatori, in parte svanisce. .. Secondo Marx, quindi, la centralizzazione implica "un cambiamento nella distribuzione del capitale già disponibile e già funzionante". .. Il processo di centralizzazione, così definito, non riguarda semplicemente la mera concentrazione della proprietà in poche mani ma si manifesta più in generale con la concentrazione del controllo del capitale, che può andare oltre i limiti del rapporto di proprietà. .. Marx non si riferisce semplicemente agli scambi che determinano la concentrazione in poche mani delle quote di proprietà, ma si riferisce anche alla possibilità che i gruppi capitalisti dominanti governino una massa di capitale maggiore di quella che formalmente è propria. >>

Molto importante è affrontare la centralizzazione in modo concettualmente corretto, e gli autori lo fanno. Infatti, a proposito di controllo del capitale, concordiamo con gli autori sul fatto che il marxismo non ha mai guardato semplicemente ai rapporti di proprietà giuridici, bensì ha chi ha il reale controllo del capitale, a chi può realmente prendere le decisioni di come e quando utilizzarlo, di quanto reinvestirne e dove, etcc .. altrimenti, riguardo alla caricatura del marxismo che è stato lo stalinismo, dovremmo dire che la Russia di Stalin fosse uno “Stato socialista”, visto che la proprietà giuridica era dello Stato. Però il controllo di cosa produrre, come e quanto reinvestire, era sostanzialmente compito dei burocrati, uno strato sociale ben definito, completamente diverso e separato dalla classe operaia russa; strato che progressivamente è diventato sempre più potente, e la cui elite si è progressivamente trasformata nei detentori, oggi, anche della gran parte della proprietà giuridica del capitale russo.

Concordiamo ovviamente anche gli aspetti successivi degli effetti della centralizzazione che gli autori mettono in luce citando Marx:

<< "Il mondo sarebbe ancora senza ferrovie se dovesse aspettare che l'accumulazione abbia ottenuto pochi capitali individuali [che non siano] abbastanza lontani da essere adeguati alla costruzione di una ferrovia. . La centralizzazione, tuttavia, ha ottenuto questo in un batter d'occhio, per mezzo di società per azioni ”(Marx, 1867 | 1976, Vol. I, p. 780).

...

Così, la frammentazione della proprietà con le società di stock funge da leva per la centralizzazione in quanto consente “l'espropriazione [da parte] di pochi” mediante la concentrazione del controllo del capitale e in questo modo, secondo Marx, promuove anche il processo di accumulazione. >>

Passiamo ora al nesso tra centralizzazione e crisi; gli autori scrivono:

<< Per quanto riguarda il possibile nesso tra centralizzazione del capitale e crisi economica, Marx sottolinea ripetutamente questa relazione. .. Ad esempio, quando interpreta la crisi in termini di caduta dei saggi di profitto, Marx sostiene che quest'ultimo fenomeno è allo stesso tempo una minaccia allo sviluppo del processo di produzione capitalista e una leva della centralizzazione del capitale (Marx, 1867 | 1981, Vol.III, p. 349). >>

Quindi, riguardo al rapporto causa-effetto, sempre dialettico, gli stessi autori del lavoro che stiamo commentando, citando Marx, sembrano riconoscere, qui, che è “in primo luogo” l’abbassamento del saggio che genera tendenza alla centralizzazione, e non l’inverso. Infatti la centralizzazione è una controtendenza alla discesa del saggio .. e, come diceva anche Grossmann, le controtendenze dapprima contrastano la discesa del saggio, e per questo vengono adottate; ma poi, sul medio-lungo periodo, tendono ad accelerarla.

E quindi è lo studio del saggio, essendo il suo andamento il “fenomeno principale”, che è stato più studiato .. per cui, perché meravigliarsi di questo e dire, come fanno gli autori:

<< Tuttavia, la letteratura marxiana dedicata allo studio delle dinamiche capitalistiche si è spesso concentrata sull'analisi del saggio di profitto, trascurando quasi sempre il processo di centralizzazione del capitale (si veda, tra gli altri, Shaikh, 1992; Mandel, 1980) >> ?

La << tendenza al calo del tasso generale di profitto >>, in passato, è stata studiata molto anche dai borghesi perché era quella che oggettivamente dava più fastidio al Capitale, perché rifletteva gli incubi dei borghesi ad ogni crisi, perché rifletteva le loro nascoste preoccupazioni sul fallimento del loro sedicente “eterno” sistema economico; ma è stata studiata molto anche dai marxisti, non solo perché Marx l’ha definita più volte nelle sue opere come <<la legge più importante di tutta l’economia>>, ma soprattutto perché anche per gli studiosi marxisti è sempre stata la legge marxiana più ostica, più difficile da capire e da approfondire; perchè è oggettivamente molto complessa. Per lo stesso Marx fu difficile passare dalla geniale intuizione ad una esposizione precisa e sistematica del fenomeno complesso che va sotto questo nome (ma di cui in realtà la tendenza alla diminuzione del saggio è solo una “componente”). Infatti, a nostro modesto avviso, e per quel che sappiamo, pochi studiosi dell’economia marxista, come ad es. Mandel, Mattick .., sono riusciti davvero a comprenderla; ed uno solo, Henryk Grossman, è davvero riuscito sia a comprenderla che ad approfondirla oltre Marx; sono molti di più i “marxisti” che. pur credendoci, pur studiandola attentamente, non l’hanno compresa davvero (tra cui più di un cattedratico); e, purtroppo, vi sono anche i “marxisti” come Sweezy e Baran, che molta influenza hanno avuto sui movimenti del secolo scorso, che, non comprendendone i meccanismi, l’hanno messa, a torto, in discussione; e in questo torto hanno purtroppo trascinato anche molti seguaci.

Ma questo discorso ci porterebbe lontano, per cui proseguiamo, concordando con gli autori, con quel che essi dicono nel seguito di questo paragrafo:

<< Un altro punto chiave nel legame tra crisi e centralizzazione del capitale è il sistema creditizio. Secondo Marx, insieme allo sviluppo della borsa, il sistema creditizio accelera la tendenza alla centralizzazione, favorisce il divorzio tra proprietà e controllo del capitale e lungo questo percorso accentua l'instabilità e la sovrapproduzione (Marx, 1867 | 1981, Vol. III, p. 572) >>

Osserviamo solo che il sistema creditizio, al pari della centralizzazione, è un’altra controtendenza alla discesa del saggio .. e, come diceva Grossman .. tutte le controtendenze .. ma proseguiamo con gli autori:

<< Il ruolo del credito e della borsa nel processo di centralizzazione del capitale è sottolineato anche da Hilferding (1910), che li considera fattori cruciali nell'emergere del capitalismo monopolistico e del capitale finanziario. .. In particolare, Hilferding afferma che la centralizzazione porta alla costituzione di conglomerati finanziari il cui controllo è associato alla capacità del capitale finanziario di prendere e prestare denaro da e verso altri capitali (si veda anche Toporowski, 2005). A differenza di Marx, tuttavia, Hilferding ritiene che la centralizzazione del capitale in poche mani riduca i movimenti irregolari del mercato causati dalla speculazione e contribuisca così a ridurre la probabilità di una crisi. Nessuna traccia in Marx può essere trovata di questa tesi ottimistica, che Schumpeter considerava una chiara abiura della teoria del collasso (Brancaccio e Cavallaro, 2011). >>

Anche qui il fenomeno è dialettico: la centralizzazione è una controtendenza alla discesa del saggio .. e, come già detto più sopra, come tutte le controtendenze alla legge, in una prima fase può anche contribuire a ridurre i movimenti irregolari dei mercati .. ma in una seconda fase si tramuta dialetticamente nel suo opposto; per questo, in fondo, ha più ragione chi sostiene che essa, tutto sommato, tende ad aumentare i movimenti irregolari del mercato. Per quanto riguarda Hilferding, abbiamo già evidenziato che Schumpeter non è stato certo ne il primo ne l’unico a considerare la sua visione come una abiura del marxismo.

Paragrafo 3:

Centralizzazione del capitale in termini di proprietà e reti di controllo

Entrando negli aspetti un po’ più tecnici, gli autori, tra l’altro, dicono:

<< In particolare, Mizruchi (2007) e Buzgalin e Kolganov (2016) sostengono la rilevanza dell'analisi di rete per lo studio delle strutture di potere delle imprese nella prospettiva specifica degli economisti classici e di Marx. In effetti, secondo Santos (2015) l'analisi della rete è un modo adatto per visualizzare e analizzare i legami di proprietà e controllo nel settore aziendale. >>

Sicuramente l'analisi della rete, come esposta nel prosieguo dagli autori, ci sembra un modo adatto per visualizzare e analizzare i legami di proprietà e soprattutto di controllo; come abbiamo detto, il reale controllo è quello che conta per valutare la centralizzazione secondo la visione marxista .. e in questa visione dovremmo anche chiederci quanti di quegli stati, africani e sudamericani soprattutto, dopo le guerre di liberazione post II GM, si siano davvero liberati dalla dipendenza coloniale dell’occidente; ad es. da chi dipende il fatto che lo stato brasiliano, per pagare i debiti contratti, è costretto a tagliare la foresta amazzonica? Ma questa dipendenza vale anche per piccole potenze imperialiste, come ad es. per l’Italia nei confronti degli USA. Potrebbe sembrare un paradosso il fatto che, nonostante l’Italia faccia economicamente parte del mercato europeo, è piena zeppa di basi militari e di bombe nucleari USA; ma, diceva Lenin: “la potenza militare è potenza economica concentrata”.

E proseguiamo con gli aspetti più tecnici illustrati dagli autori:

<< Sul versante empirico, Rotundo e D'Arcangelis (2010) si avvalgono di una rappresentazione in rete per effettuare un'analisi degli assetti proprietari delle società quotate in Borsa italiana nel 2008. Sviluppano un interessante metodo che rivela il finale proprietario, e aggiungono ulteriore conoscenza alla mera analisi della struttura di rete esaminando la rilevanza economica e finanziaria delle imprese in termini di proprietà e controllo integrati… La struttura proprietaria della rete mostra che il controllo è altamente concentrato nelle mani di pochi azionisti importanti. .. Le misure di controllo della rete di Vitali et al. (2011) possono essere viste quindi come una rappresentazione della centralizzazione definita da Marx in termini di concentrazione della proprietà e controllo sul capitale di borsa >>

Osserviamo qui, soltanto, che i pochi “azionisti importanti” sono comunque varie decine se non centinaia: non vi è e non vi è mai stata una sola cupola come nella concezione complottista (i complottisti odierni sono così stupidi da non comprendere che, se un complotto è conosciuto da qualche centinaio di persone, è praticamente impossibile che resti un segreto); e non c’è una tendenza storica a raggiungere realmente, effettivamente, una unica cupola, come nella concezione Hilferdinghiana.

Bensì vi sono sempre molte cupole in lotta e alcune volte in instabili alleanze tra loro: è l’essenza della concorrenza, aspetto ineliminabile nel capitalismo .. “asse portante”.

Solo un attento studio de <<L’imperialismo>> di Lenin fa comprendere il perché; fa comprendere che, al diminuire del numero di “azionisti importanti” aumenta non solo la loro reale proprietà giuridica, non solo, e in modo più accelerato, il loro peso come capitale e come potere politico che essi controllano; ma parallelamente, ed in modo ancora più accelerato, esponenziale, aumentano anche gli attriti tra loro; attriti che sempre più probabilmente tendono a sfociare in guerre commerciali, in guerre finanziarie per il controllo di aziende e trust, in guerre finanziarie tra i singoli stati capitalisti, e infine in guerre militari; guerre sempre più devastanti per l’Umanità e per la Natura del Pianeta. E questo succede molto, molto prima che la tendenza a formare un Hilferdinghiano “cartello unico” si possa minimamente realizzare!

Paragrafo 4:

Metodologia

Di questo paragrafo riportiamo solo alcuni più importanti aspetti tecnici .. non commentandoli: “chi tace acconsente”.

<< Quindi, per associare il controllo di rete alla nozione di controllo, filtriamo i link aventi rispettivamente meno del 5%, 20%, 50% di proprietà e calcoliamo il controllo di rete sulla restante rete. .. Quindi, possiamo dire che un'azienda che ha un elevato controllo della rete nella rete filtrata ha un ampio controllo del capitale. .. Alla fine, seguendo Vitali et al. (2011), raggiungeremo una misura cruciale del controllo netto: per ciascuna soglia calcoleremo la frazione di supporto superiore che detengono cumulativamente l'80% del controllo di rete totale. .. Ci sarà permesso dire che la centralizzazione del capitale è alta se quella frazione è bassa; e che se quella frazione diminuisce nel tempo, la centralizzazione del capitale aumenta nel tempo. >>

Paragrafo 5:

Dati

Anche su questo paragrafo c’è poco da obiettare, a parte questa frase:

<< Un database per gli studi su una proprietà storica deve soddisfare diversi requisiti di qualità dei dati. >>

La “proprietà storica” della centralizzazione, quindi, è stata studiata nel lavoro di Brancaccio e al., lungo un arco di 16 anni, rispetto ai vari secoli di sviluppo del capitalismo; per quanto il tentativo degli autori sia apprezzabile, e corretto anzi pregevole per le tecniche di calcolo utilizzate, ci sembra un periodo di studio po’ troppo piccolo per definirla proprietà storica.

Inoltre, il fatto che, lungo un periodo di 16 anni, la centralizzazione parta da un valore di 1,25 e poi scenda per 5 anni consecutivi ad un valore di 1,8 per risalire poi in 10 anni ad un valore di 1,05 circa (come si vede dal riquadro interno alla figura 2 del lavoro di Brancaccio e al., riportato anche qui sotto), da facile adito ad obiettare ai non marxisti, che, guardando un periodo di tempo più lungo, essa potrebbe avere un trend decennale o secolare discendente .. o non avere nessun trend.

Tutt’al più il periodo preso in esame dagli autori, dati i risultati, potrebbe mostrare connessioni tra la crisi del 2007-2008 (apparentemente solo finanziaria) e l’aumento della centralizzazione.

E questo già concorda con la corretta visione marxista: centralizzazione come controtendenza alla tendenza alla diminuzione del saggio ..

Il lavoro comunque non è esaustivo rispetto a quello che vorrebbe dimostrare, e cioè la caratteristiche di una proprietà storica. Occorrerebbe fare un lavoro simile almeno per qualche secolo .. come ha fatto Esteban Maito, dell’Università di Buenos Aires, per lo studio dell’andamento storico del saggio generale di profitto. Il cui comportamento è stato da lui affrontato, con i dati disponibili, per circa il 60% del capitale mondiale e per oltre un secolo e mezzo; con i dati migliori disponibili e, a nostro parere, anche con tecniche di calcolo altrettanto corrette di quelle qui usate per la tendenza alla centralizzazione. Tecniche invece contestate – a torto marcio – da economisti francesi sedicenti marxisti, in realtà seguaci .. come al solito, di Baran e Sweezy.

Illustriamo ancora altre caratteristiche delle tecniche di calcolo illustrate nel paragrafo dagli autori:

<< In primo luogo deve essere abbastanza stabile nel tempo, cioè la maggior parte delle società e dei loro investitori devono essere presenti per tutti gli anni di analisi. In secondo luogo, deve avere una copertura mondiale per mitigare le differenze nazionali nelle legislazioni degli azionisti. .. selezione di società con una capitalizzazione sufficientemente ampia da garantire requisiti più severi in materia di informativa finanziaria e regole di responsabilità >>

Ripetiamo che le tecniche descritte sono corrette e apprezzabili, probabilmente non si può fare di meglio; però si deve essere coscienti che, anche con questi metodi, sfuggono moltissime società-capitali investiti in attività illecite e/o evasori del fisco; le quali, soprattutto in periodi di crisi, allignano, si moltiplicano, e, protette dai sempre più numerosi paradisi fiscali, crescono in potenza e dominio economico rispetto a quelle società che rispettano le regole dei rispettivi Stati. In poche parole, il campione di società preso in esame, pur essendo ampio e rappresentativo delle società legali, non può calcolare come avviene il processo di centralizzazione nel sommerso; e, a nostro avviso, nascondono una parte non trascurabile della centralizzazione. Pensiamo quindi che, perfino con queste tecniche sofisticate adottate dagli autori, il fenomeno tenda ad essere studiato “per difetto”.

Niente da dire sul seguito del paragrafo, che continua a descrivere le ragioni per cui si sono adottate alcune metodologie, se non apprezzare le scelte degli autori, sia per quanto riguarda la scelta del livello di capitalizzazione, sia per la scelta del database:

<< Il nostro database di proprietà degli azionisti (sia società che investitori) è stato creato interrogando il database Thomson Reuters Eikon, che copre uno dei set più grandi e completi delle principali società a capitalizzazione di mercato del mondo per un lungo periodo di tempo con tutti i tipi di dati finanziari. .. Abbiamo notato che per soglie basse non è raro perdere l'intero assetto proprietario. Dopo diversi esperimenti abbiamo stabilito che 1 miliardo di dollari americani è un livello minimo di capitalizzazione abbastanza grande da garantire una copertura mondiale (71 paesi) mantenendo una buona qualità nei dettagli di proprietà. .. Diversamente, adottiamo il database Thomson Reuters Eikon, che è più piccolo di ORBIS ma consente uno studio pluriennale della rete. Questa caratteristica è necessaria per verificare la validità dell'argomento di Marx sulla tendenza storica alla centralizzazione del capitale>>.

Paragrafo 6:

Risultati

Il paragrafo è piuttosto tecnico .. interessante è la figura 4 per chiarire come si deve interpretare l’apparente contraddizione tra la diminuzione della densità di rete e l’aumento della centralizzazione:

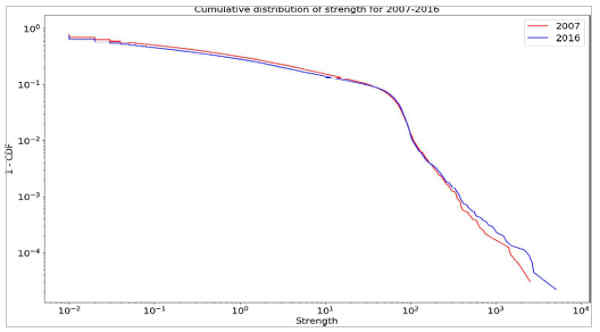

<< L'analisi in Fig. 4 rivela che nel 2016 la forza dei nodi più potenti è aumentata rispetto all'anno 2007 (la curva 2016 è sopra la curva del 2007, per i nodi forti). Viceversa i nodi deboli hanno diminuito la loro forza nella rete più recente (nella parte sinistra del grafico la curva del 2016 è sotto la curva del 2007). .. i nodi deboli diventano più deboli e i forti più forti. Questo spostamento della forza dei nodi è responsabile della variazione della densità che osserviamo nel 2016 ed è correlato all'aumento della centralizzazione del capitale calcolato come la frazione di aziende che detengono l'80% del controllo netto. .. In sintesi, nel confronto tra il 2007 e il 2016, mentre la densità media generale dei collegamenti è inferiore, il nucleo della rete è più denso e la centralizzazione del capitale è maggiore >>.

Figura 4:

Per quanto abbiamo capito, in figura, l’asse x visualizza la forza dei nodi, cioè quanto capitale controllano; l’asse y la loro frequenza, il loro numero relativo. Sia nel 2007 che nel 2016 si vede che i nodi forti sono pochi e i nodi deboli molti. Però nel 2016 si nota un aumento della forza dei nodi forti: più forti sono i nodi, più la linea blu del 2016 è progressivamente più a destra di quella rossa del 2007 .. cioè i nodi forti hanno aumentato la loro forza, segno evidente della centralizzazione.

Paragrafo 7:

Conclusioni

Faremo pochi commenti, sui pochi estratti dal paragrafo che qui sotto riportiamo:

<< A nostro avviso, ulteriori analisi dovrebbero essere dedicate a un chiarimento del nesso teorico tra la legge di centralizzazione e gli schemi marxiani di riproduzione: una possibile soluzione potrebbe venire da un'interpretazione dei cambiamenti di proprietà e controllo associati alla centralizzazione in termini di struttura, cambiamento e dinamiche economiche. .. (sui concetti e sul metodo di analisi delle dinamiche strutturali vedi Scazzieri (2009) e Baranzini e Scazzieri (2012); sugli schemi marxiani di riproduzione vedi Trigg, 2006, tra gli altri). .. Ulteriori studi possono anche verificare l'esistenza di nessi causali tra la tendenza alla centralizzazione del capitale misurata in termini di controllo della rete e la crisi economica. >>

Cominciamo dall’ultima frase:

Il nesso logico (pur se dialettico) è sempre quello di una controtendenza alla diminuzione del saggio (causa: diminuzione del saggio – effetto: aumento della centralizzazione) .. che ad un dato livello di sviluppo diventa tendenza accelerante alla diminuzione del saggio .. sarebbe importante mostrarlo con dati empirici su lunghi periodi .. questo lavoro può essere un inizio.

Ma, tornando adesso al periodo limitato che analizzano gli autori, notiamo dai dati elaborati che dal 2001 al 2006 la tendenza è leggermente verso la decentralizzazione; poi centralizzazione e crisi dal 2006 al 2016 vanno a braccetto .. anzi, la centralizzazione inizia dal 2006 mentre la crisi finanziaria inizia verso il 2007-2008. Non dovrebbe essere il caso degli autori che, all’inizio di questo lavoro, citando Marx, ci asseriscono il contrario, ma questo risultato potrebbe portare qualcuno ad associare si, crisi e centralizzazione, ma nel senso che la centralizzazione – iniziata qualche anno prima – potrebbe essere la causa della crisi, invertendo un po’ la causa con l’effetto.

A questo si potrebbe però obiettare almeno una cosa: innanzitutto la crisi, manifestatasi nel 2007 come crisi finanziaria, era latente già da tempo. Studi anche accademici (vedi ad es. Maurizio Donato, università di Teramo) mostrano che dal 1995 il capitale inizia pesantemente ad affluire dalla sfera produttiva alla finanza; e noi pensiamo che il motivo sia la mancanza di prospettive di profitti adeguati nella produzione. Per cui è probabile che il capitale abbia iniziato alcuni anni prima del 2007 a prendere coscienza della crisi, e perciò a prendere “contromisure” e a centralizzarsi. Quindi non basta affatto un anticipo di un anno tra centralizzazione e crisi visibile (nella finanza) per stabilire rapporti causa-effetto inversi.

Quindi: perché non pensare alla centralizzazione – e noi lo pensiamo – come una risposta alla crisi, come una controtendenza attuata per aumentare i tassi di profitto dei capitali più forti scaricando la crisi su quelli più deboli?

Questo sarebbe in linea con la visione di Marx e di Grossman. Per inciso: gli schemi marxiani di riproduzione, il cui nesso teorico con la centralizzazione vorrebbe – in futuro – chiarire Brancaccio, sono quelli su cui, già un secolo fa, il dirigente e teorico austriaco Otto Bauer costruì i suoi, più perfezionati di quelli di Marx, schemi di riproduzione. Lo fece per dimostrare che, nonostante la diminuzione del saggio generale – cioè medio mondiale – di profitto, non si aveva, secondo l’analisi marxista, la tendenza al crollo economico del sistema capitalista. Bauer era un alto dirigente del partito socialdemocratico operaio, era riformista-gradualista e non rivoluzionario; e, come spesso succede, il suo lavoro teorico rispecchiava e tendeva ad avvalorare le sue convinzioni.

Però, qualche anno dopo, Grossman, riprendendo pari pari gli schemi di Bauer, dimostrò (su quello stesso, identico, modello teorico quindi) che, mentre su brevi-medi periodi (Bauer aveva sviluppato il modello degli schemi solo per 5 cicli di ammodernamento) la tendenza al crollo non appariva, su periodi più lunghi (fino a 35 cicli) la tendenza al crollo economico del sistema procedeva inesorabile anche se si fossero fatti lavorare gratis tutti gli operai!

Comunque Grossman evidenziò più volte nei suoi scritti che quello era solo un “punto teorico” e che il sistema non sarebbe mai crollato da solo, senza le lotte del proletariato; lotte nelle quali, nell’ambito sindacale, egli, soprattutto da giovane, fu molto attivo; e gli hanno fatto torto i molti “marxisti” che, non conoscendo la storia della sua vita lo giudicarono un “crollista” che aspettava seduto sulla riva del fiume il cadavere del nemico, e hanno trascurato purtroppo di studiarne bene gli scritti.

Comments

https://www.sinistrainrete.info/teoria-economica/15249-giordano-sivini-la-centralizzazione-del-capitale-e-la-caduta-del-saggio-di-profitto.html