Una nuova politica estera per l’Europa

di Jeffrey Sachs

1. Russia, storia di una minaccia inventata

L’economista di Columbia University smonta la narrazione occidentale della Russia come potenza espansionista

L'Europa è intrappolata in una crisi di sicurezza ed economica, guidata dalla paura di Russia e Cina e dalla dipendenza dagli Stati Uniti. In questa prima puntata del suo saggio «Una nuova politica estera per l’Europa», il professor Jeffrey Sachs sfida la narrazione della Russia come minaccia esistenziale per l’Europa. Ricostruendo gli episodi chiave della storia russa, dall’attacco alla Prussia orientale nel 1914 all’invasione dell’Ucraina del 2022, mostra come la percezione di un’«aggressività russa» sia storicamente distorta. E sostiene che le azioni di Mosca erano dettate da motivazioni difensive, non imperialistiche

L’Unione Europea ha bisogno di una nuova politica estera fondata sui veri interessi economici e di sicurezza del continente. Oggi l’Europa si trova in una trappola economica e di sicurezza in gran parte auto-inflitta: ostilità pericolosa con la Russia, diffidenza reciproca con la Cina e una vulnerabilità estrema nei confronti degli Stati Uniti. La politica estera europea è ormai guidata quasi interamente dalla paura di Russia e Cina — una paura che ha prodotto una dipendenza di sicurezza dagli Stati Uniti.

L’Unione Europea ha bisogno di una nuova politica estera fondata sui veri interessi economici e di sicurezza del continente. Oggi l’Europa si trova in una trappola economica e di sicurezza in gran parte auto-inflitta: ostilità pericolosa con la Russia, diffidenza reciproca con la Cina e una vulnerabilità estrema nei confronti degli Stati Uniti. La politica estera europea è ormai guidata quasi interamente dalla paura di Russia e Cina — una paura che ha prodotto una dipendenza di sicurezza dagli Stati Uniti.

La subordinazione dell’Europa a Washington deriva quasi esclusivamente dal timore, ingigantito, della Russia: un timore amplificato dai Paesi dell’Est con una forte impronta russofoba e da una narrazione distorta della guerra in Ucraina. Convinta che la minaccia alla propria sicurezza venga innanzitutto da Mosca, l’Ue sacrifica tutti gli altri aspetti della propria politica estera – economia, commercio, ambiente, tecnologia e diplomazia – agli interessi statunitensi. Ironia della sorte, si stringe a Washington proprio mentre gli Stati Uniti diventano più deboli, instabili, erratici, irrazionali e persino pericolosi nel loro approccio verso l’Europa, fino a minacciarne apertamente la sovranità (come avvenuto con il caso della Groenlandia).

Per tracciare una nuova politica estera,

l’Europa dovrà superare il falso presupposto della sua estrema vulnerabilità alla Russia. La narrativa diffusa da Bruxelles, da Londra e dalla Nato sostiene che Mosca sia intrinsecamente espansionista e pronta a travolgere l’Europa non appena se ne presenti l’occasione. L’occupazione sovietica dell’Europa orientale tra il 1945 e il 1991 verrebbe addotta come prova di questa minaccia. Ma tale interpretazione distorce in profondità il comportamento russo, sia nel passato sia nel presente.

La prima parte di questo saggio mira a smontare il falso presupposto secondo cui la Russia rappresenterebbe una minaccia mortale per l’Europa. La seconda parte guarda invece a quale nuova politica estera europea potrebbe emergere, una volta superata la russofobia irrazionale.

Il falso presupposto dell’imperialismo russo verso Occidente

La politica estera europea poggia sull’idea che la Russia costituisca una minaccia diretta alla sicurezza del continente. Ma si tratta di un presupposto errato. La Russia, nei secoli, è stata invasa a più riprese dalle grandi potenze occidentali (in particolare Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti negli ultimi due secoli) e ha a lungo cercato di garantirsi sicurezza attraverso una zona cuscinetto tra sé e le forze occidentali. La zona cuscinetto pesantemente contesa comprende le attuali Polonia, Ucraina, Finlandia e i Paesi Baltici. È in questa regione di frontiera fra potenze occidentali e Russia che si concentrano i principali dilemmi di sicurezza tra la Russia e l’Europa occidentale.

Le grandi guerre mosse dall’Occidente contro la Russia dal 1800 in poi includono:

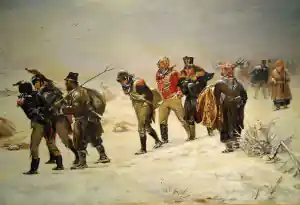

- L’invasione francese del 1812 (Guerre napoleoniche)

- L’invasione anglo-francese del 1853-56 (Guerra di Crimea)

- La dichiarazione di guerra tedesca contro la Russia del 1º agosto 1914 (Prima guerra mondiale)

- L’intervento delle potenze alleate nella Guerra civile russa, 1918-1922 (guerra civile russa)

- L’invasione tedesca dell’Urss nel 1941 (Seconda guerra mondiale)

Ognuna di queste guerre ha rappresentato una minaccia esistenziale per la sopravvivenza russa. Dal punto di vista di Mosca, la mancata smilitarizzazione della Germania dopo la Seconda guerra mondiale, la creazione della Nato, l’ingresso della Germania Ovest nell’Alleanza nel 1955, l’espansione della Nato a Est dopo il 1991 e il progressivo rafforzamento di basi e sistemi missilistici statunitensi ai confini orientali dell’Europa hanno costituito le minacce più gravi alla sicurezza nazionale russa dalla fine della Seconda guerra mondiale.

La Russia, a sua volta, è avanzata verso Ovest in varie occasioni:

- l’attacco alla Prussia orientale nel 1914

- il patto Molotov-von Ribbentrop del 1939, con la divisione della Polonia fra la Germania e l’Urss e l’annessione dei Paesi baltici nel 1940

- l’invasione della Finlandia nel 1939 (Guerra d’inverno)

- l’occupazione sovietica dell’Europa orientale dal 1945 al 1989

- l’invasione russa dell’Ucraina del febbraio 2022

Questi episodi vengono considerati in Europa come prove oggettive dell’espansionismo russo. In realtà, questa lettura è ingenua, storicamente scorretta e frutto di propaganda. In tutti e cinque i casi, Mosca ha agito per proteggere la propria sicurezza nazionale – secondo la propria visione – e non per ambizioni imperiali fine a sé stesse. È questa verità di fondo la chiave per sciogliere oggi il conflitto tra Europa e Russia: Mosca non cerca di conquistare l’Occidente, ma di garantire la propria sopravvivenza. Eppure, l’Occidente ha a lungo rifiutato di riconoscere, e ancor meno rispettare, gli interessi vitali di sicurezza russi.

I principali casi di presunto imperialismo russo

Analizziamo i cinque casi principali di presunto espansionismo russo.

Il primo caso, l’attacco all’Europa orientale prussiana nel 1914, può essere liquidato rapidamente. Fu il Reich tedesco a dichiarare guerra alla Russia il primo agosto 1914. L’ingresso dell’esercito zarista in Prussia orientale fu una diretta risposta a quella dichiarazione di guerra.

Il secondo caso, l’accordo tra la Russia sovietica e il Terzo Reich di Adolf Hitler per spartirsi la Polonia nel 1939 e l’annessione dei Paesi baltici nel 1940, è visto come la prova più evidente della perfidia russa. Di nuovo, questa è una lettura semplicistica e fuorviante della storia. Come hanno attentamente documentato storici del calibro di E. H. Carr, Stephen Kotkin e Michael Jabara Carley, nel 1939 Stalin si rivolse a Gran Bretagna e Francia per formare un’alleanza difensiva contro Hitler, il quale aveva dichiarato la sua intenzione di condurre una guerra contro la Russia a Est (per il Lebensraum, la manodopera slava ridotta in schiavitù e la sconfitta del bolscevismo).

Ma il tentativo di Stalin di forgiare un’alleanza con le potenze occidentali fu completamente respinto. La Polonia non consentì il passaggio delle truppe sovietiche sul suolo polacco in caso di una guerra con la Germania. L’odio delle élite occidentali per il comunismo sovietico era perlomeno tanto grande quanto la loro paura di Hitler. Infatti, un’espressione comune tra le élite conservatrici britanniche alla fine degli anni Trenta era: «Meglio l’hitlerismo che il comunismo».

Di fronte al fallimento nell’assicurare un’alleanza difensiva, Stalin mirò allora a creare una zona cuscinetto contro l’imminente invasione tedesca dell’Urss. La spartizione della Polonia e l’annessione dei Paesi baltici furono mosse tattiche per guadagnare tempo in vista della prossima battaglia di Armageddon con gli eserciti di Hitler, che arrivò il 22 giugno 1941 con l’invasione tedesca dell’Unione Sovietica durante l’Operazione Barbarossa. La precedente spartizione della Polonia e l’annessione degli Stati baltici possono aver effettivamente ritardato l’invasione e salvato l’Unione Sovietica da una rapida sconfitta per mano di Hitler.

Il terzo caso, la Guerra d’inverno della Russia contro la Finlandia, è considerato allo stesso modo in Europa occidentale (e soprattutto in Finlandia) come una prova della natura espansionistica della Russia. Eppure, ancora una volta, la motivazione fondamentale dell’Unione sovietica era difensiva, non offensiva. Mosca temeva che l’invasione tedesca potesse avvenire in parte attraverso la Finlandia e che Leningrado sarebbe stata rapidamente conquistata da Hitler.

Per questo l’Unione sovietica propose alla Finlandia uno scambio territoriale (cedendo in particolare l’Istmo diCarelia e alcune isole del Golfo di Finlandia in cambio di terre sovietiche) in modo da proteggere la seconda città del Paese. La Finlandia rifiutò tale proposta e l’Unione Sovietica invase la Finlandia il 30 novembre 1939. Successivamente, la Finlandia si unì agli eserciti di Hitler nella guerra contro l’Unione Sovietica durante la cosiddetta «Guerra di continuazione» tra il 1941 e il 1944.

Il quarto caso, l’occupazione sovietica dell’Europa orientale (e il mantenimento del controllo sugli Stati baltici) durante la Guerra Fredda, è considerato in Europa come un’ulteriore, amara prova della minaccia fondamentale alla sicurezza del continente da parte della Russia.L’occupazione sovietica fu senza dubbio brutale, ma anche in questo caso aveva una motivazione difensiva che viene completamente trascurata nella narrazione dell’Europa occidentale e americana. L’Urss aveva pagato il prezzo più alto per la vittoria su Hitler, perdendo l’incredibile numero di 27 milioni di morti durante la guerra.

Al termine del conflitto, la Russia aveva una richiesta primaria alla fine della guerra: che i suoi interessi di sicurezza fossero garantiti da un trattato che la proteggesse da future minacce provenienti dalla Germania e, più in generale, dall’Occidente. L’Occidente, guidato ora dagli Stati Uniti, rifiutò questa fondamentale richiesta di sicurezza. La Guerra fredda è il risultato del rifiuto occidentale di rispettare le fondamentali preoccupazioni di sicurezza della Russia. Naturalmente, la storia della Guerra fredda raccontata dalla narrazione occidentale è esattamente l’opposto: che la Guerra fredda era stata causata unicamente dai tentativi bellicosi della Russia di conquistare il mondo!

Ecco l’effettiva storia, ben nota agli storici ma quasi completamente ignorata dal pubblico negli Stati Uniti e in Europa. Alla fine della guerra, l’Unione Sovietica cercò un trattato di pace che stabilisse una Germania unificata, neutrale e smilitarizzata. Alla Conferenza di Potsdam nel luglio 1945, a cui parteciparono i leader di Unione Sovietica, Regno Unito e Stati Uniti, le tre potenze alleate concordarono il «completo disarmo e smilitarizzazione e disarmo della Germania e l’eliminazione o il controllo di tutta l’industria tedesca che potesse essere utilizzata per la produzione militare». La Germania sarebbe stata unificata, pacificata e smilitarizzata. Tutto ciò sarebbe stato garantito da un trattato per porre fine alla guerra. In realtà, Stati Uniti e Regno Unito lavorarono diligentemente per minare questo principio fondamentale.

A partire dal maggio 1945, Winston Churchill incaricò il suo Capo di Stato Maggiore di elaborare un piano di guerra per lanciare un attacco a sorpresa contro l’Unione Sovietica a metà del 1945, con il nome in codice Operazione impensabile. Sebbene una simile guerra fosse considerata impraticabile dai pianificatori militari britannici, l’idea che americani e britannici dovessero prepararsi a un’imminente guerra con l’Unione Sovietica si radicò rapidamente. I pianificatori militari stimarono che il periodo più probabile per tale guerra sarebbe stato nei primi anni Cinquanta.

L’obiettivo di Churchill, a quanto pare, era impedire che Polonia e altri Paesi dell’Europa orientale cadessero sotto la sfera di influenza sovietica. Anche negli Stati Uniti, a poche settimane dalla resa della Germania nel maggio 1945 i principali pianificatori militari cominciarono a considerare l’Unione Sovietica come il prossimo nemico dell’America. Stati Uniti e Regno Unito reclutarono rapidamente scienziati nazisti e alti funzionari dell’intelligence (come Reinhard Gehlen, un leader nazista che sarebbe stato sostenuto da Washington per creare l’agenzia di intelligence tedesca del Dopoguerra) per iniziare a pianificare la futura guerra con l’Unione Sovietica.

La Guerra fredda scoppiò principalmente perché americani e britannici rifiutarono la riunificazione e la smilitarizzazione della Germania come concordato a Potsdam. Invece, le potenze occidentali abbandonarono il progetto di riunificazione tedesca per formare la Repubblica Federale di Germania (Rft o Germania Ovest) a partire dalle tre zone di occupazione controllate da Stati Uniti, Regno Unito e Francia. La Rft sarebbe stata reindustrializzata e rimilitarizzata sotto l’egida americana. Nel 1955, la Germania Ovest fu ammessa nella Nato.

Sebbene gli storici discutano appassionatamente su chi abbia rispettato o meno gli accordi di Potsdam (ad esempio, con l’Occidente che evidenzia il rifiuto sovietico di permettere un governo realmente rappresentativo in Polonia, come concordato a Potsdam), non c’è dubbio che la rimilitarizzazione della Repubblica federale di Germania da parte dell’Occidente sia stata la causa principale della Guerra fredda.

Nel 1952, Stalin propose una riunificazione della Germania basata sulla neutralità e sulla smilitarizzazione. Questa proposta fu rifiutata dagli Stati Uniti. Nel 1955, l’Unione Sovietica e l’Austria concordarono che l’Unione Sovietica avrebbe ritirato le sue forze di occupazione dall’Austria in cambio dell’impegno di quest’ultima a mantenere una neutralità permanente. Il Trattato di Stato austriaco fu firmato il 15 maggio 1955 dall’Unione Sovietica, dagli Stati Uniti, dalla Francia e dal Regno Unito, insieme all’Austria, ponendo così fine all’occupazione.

L’obiettivo dell’Unione Sovietica non era solo risolvere le tensioni sull’Austria, ma anche mostrare agli Stati Uniti un modello di successo di ritiro sovietico dall’Europa associato alla neutralità. Ancora una volta, gli Stati Uniti respinsero l’appello sovietico di porre fine alla Guerra fredda basato sulla neutralità e sulla smilitarizzazione della Germania. Fino al 1957, il massimo esperto americano di questioni sovietiche, George Kennan, nella sua terza Conferenza Reith per la Bbc lanciava un appello pubblico e infervorato affinché gli Stati Uniti concordassero con l’Unione Sovietica un ritiro reciproco delle truppe dall’Europa.

L’Unione Sovietica, sottolineava Kennan, non mirava né era interessata a un’invasione militare dell’Europa occidentale. Ma i Cold warriors statunitensi, guidati da John Foster Dulles, non ne vollero sapere. E nessun trattato di pace con la Germania per porre fine alla Seconda guerra mondiale fu firmato fino alla riunificazione tedesca del 1990.

Vale la pena sottolineare che l’Unione Sovietica rispettò la neutralità dell’Austria dopo il 1955 e anche quella degli altri Paesi neutrali d’Europa (tra cui Svezia, Finlandia, Svizzera, Irlanda, Spagna e Portogallo). Il presidente finlandese Alexander Stubb ha recentemente dichiarato che l’Ucraina dovrebbe rifiutare la neutralità basandosi sulla negativa esperienza della Finlandia (con la neutralità finlandese terminata nel 2024, quando il Paese è entrato nella Nato). Si tratta di un’idea bizzarra. La Finlandia, durante il periodo di neutralità, rimase in pace, raggiunse una notevole prosperità economica e si collocò ai vertici mondiali della felicità (secondo il World Happiness Report).

Il presidente John F. Kennedy mostrò una strada possibile per porre fine alla Guerra fredda, basata sul rispetto reciproco degli interessi di sicurezza di tutte le parti. Kennedy bloccò il tentativo del cancelliere tedesco Konrad Adenauer di acquisire armi nucleari dalla Francia e placò in tal modo le preoccupazioni sovietiche riguardo a una Germania dotata di armi nucleari. Su questa base, JFK negoziò con successo il Trattato di divieto parziale dei test nucleari con il suo omologo sovietico Nikita Chruščëv. Kennedy fu molto probabilmente assassinato alcuni mesi dopo da un gruppo di agenti della Cia a causa della sua iniziativa di pace.

Documenti resi pubblici nel 2025 confermano il sospetto di lunga data che Lee Harvey Oswald fosse direttamente gestito da James Angleton, un alto funzionario della Cia. La successiva apertura degli Stati Uniti verso la pace con l’Unione Sovietica fu guidata da Richard Nixon. Anch’egli fu rovesciato dagli eventi del Watergate, che presentano anch’essi indizi di un’operazione della CIA mai del tutto chiarita.

Mikhail Gorbačëv mise fine alla Guerra fredda smantellando unilateralmente il Patto di Varsavia e promuovendo attivamente la democratizzazione dell’Europa orientale. Ho partecipato ad alcuni di quegli eventi e ho assistito personalmente ad alcune delle iniziative di pace di Gorbačëv. Nell’estate del 1989, per esempio, Gorbačëv disse alla leadership comunista della Polonia di formare un governo di coalizione con le forze dell’opposizione guidate dal movimento Solidarność. La fine del Patto di Varsavia e la democratizzazione dell’Europa orientale, tutte guidate da Gorbačëv, indussero rapidamente il cancelliere tedesco Helmut Kohl a chiedere la riunificazione della Germania.

Ciò portò ai trattati di riunificazione del 1990 tra Rft e Rdt, e al cosiddetto Trattato 2+4 tra le due Germanie e le quattro potenze alleate: Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Unione Sovietica. Nel febbraio 1990, Stati Uniti e Germania promisero chiaramente a Gorbačëv che la Nato «non si sarebbe spostata neppure di un pollice verso Est» nel contesto della riunificazione tedesca, un fatto che ora viene ampiamente negato dalle potenze occidentali ma che è facilmente verificabile. Quella promessa chiave di non procedere con l’allargamento della Nato fu fatta in diverse occasioni, ma non fu inclusa nel testo dell’Accordo 2+4, poiché quell’accordo riguardava la riunificazione della Germania e non l’espansione a Est della Nato.

Il quinto caso, l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, è ancora una volta considerato in Occidente come prova dell’incorreggibile imperialismo russo verso Ovest. L’espressione preferita dai media occidentali, dai commentatori e dai propagandisti è che l’invasione russa sia stata «non provocata» e quindi prova la ferrea volontà di Putin non solo di ristabilire l’Impero russo, ma di avanzare ulteriormente verso Ovest, il che significherebbe che l’Europa dovrebbe prepararsi alla guerra con la Russia. Questa è una menzogna gigantesca e assurda, ma viene ripetuta così spesso dai media mainstream da essere ampiamente creduta in Europa.

In realtà, l’invasione russa del febbraio 2022 fu provocata dall’Occidente in maniera così evidente che si sospetta che si trattò effettivamente di un disegno americano per attirare i russi in guerra al fine di sconfiggere o indebolire la Russia. Si tratta di un’affermazione credibile, come conferma una lunga serie di dichiarazioni di numerosi funzionari statunitensi. Dopo l’invasione, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin dichiarò che l’obiettivo di Washington era «vedere la Russia indebolita al punto da non poter più compiere il tipo di azioni che ha fatto invadendo l’Ucraina. L’Ucraina può vincere se dispone dell’equipaggiamento giusto e del sostegno adeguato».

La provocazione americana predominante nei confronti della Russia fu l’espansione della Nato verso Est, contrariamente alle promesse del 1990, con un obiettivo importante: circondare la Russia con stati della Nato nella regione del Mar Nero, rendendo così la Russia incapace di proiettare la sua potenza navale di base in Crimea nel Mediterraneo orientale e in Medio Oriente. In sostanza, l’obiettivo degli Stati Uniti era lo stesso di Lord Palmerston e di Napoleone III durante la Guerra di Crimea: bandire la flotta russa dal Mar Nero.

Fra i membri della Nato ci sarebbero state Ucraina, Romania, Bulgaria, Turchia e Georgia, formando così un cappio per strangolare la potenza navale russa nel Mar Nero. Zbigniew Brzezinski descrisse questa strategia nel suo libro del 1997 The Grand Chessboard, dove affermava che la Russia si sarebbe sicuramente piegata alla volontà occidentale, poiché non aveva altra scelta. Brzezinski respinse specificamente l’idea che la Russia si sarebbe mai alleata con la Cina contro l’Europa.

* * * *

2. Una nuova politica estera per l'Europa

L'Europa deve ritrovare una propria voce nel mondo, liberandosi dalla dipendenza strategica dagli Stati Uniti e dalla logica militare della Nato. Lo sostiene Jeffrey Sachs nella seconda parte del suo saggio, pubblicato da Krisis in italiano. Il professore statunitense invita gli europei a riportare la diplomazia al centro della loro politica estera, promuovendo cooperazione e sviluppo sostenibile con Russia, Cina, India e Africa. Per Jeffrey Sachs, solo un’Unione europea autonoma, capace di guidare la transizione verde e di rafforzare il multilateralismo, può contribuire alla sicurezza globale e a un ordine internazionale più equilibrato

L’intero periodo successivo alla dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1991 è stato segnato da una hybris occidentale – come l’ha definita lo storico Jonathan Haslam nel suo magistrale resoconto – durante la quale Stati Uniti ed Europa hanno creduto di poter spingere la Nato e i sistemi d’arma americani (come i missili Aegis) sempre più a Est, senza tener minimamente conto delle legittime preoccupazioni della Russia per la propria sicurezza nazionale.

L’elenco delle provocazioni occidentali è troppo lungo per essere esposto nei dettagli, ma se ne può tracciare una sintesi nei seguenti punti.

Le provocazioni occidentali in otto punti

Primo: contrariamente alle promesse fatte nel 1990, gli Stati Uniti iniziarono l’espansione verso Est della Nato con gli annunci del presidente Bill Clinton nel 1994. All’epoca, il segretario alla Difesa William Perry arrivò a considerare le dimissioni per la sconsideratezza delle azioni degli Stati Uniti, contrarie alle promesse fatte in precedenza.

La prima ondata di allargamento della Nato avvenne nel 1999, includendo Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. In quello stesso anno, le forze della Nato bombardarono la Serbia, alleata della Russia, per 78 giorni, smembrandola e installando rapidamente una grande base militare Usa nella provincia secessionista del Kosovo.

Nel 2004 arrivò la seconda ondata di espansione, con sette nuovi membri, tra cui i Paesi baltici, confinanti direttamente con la Russia, e due Paesi affacciati sul Mar Nero: Bulgaria e Romania. Nel 2008, la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea riconobbe il Kosovo come Stato indipendente, nonostante le continue dichiarazioni europee secondo cui «i confini in Europa sono sacri».

Secondo: gli Stati Uniti abbandonarono il quadro di controllo degli armamenti nucleari, uscendo unilateralmente dal Trattato Anti-Missili Balistici (Abm) nel 2002. Nel 2019, Washington fece lo stesso abbandonando il Trattato sulle Forze Nucleari a Medio Raggio (Inf). Nonostante le vigorose obiezioni della Russia, gli Stati Uniti iniziarono a installare sistemi antimissile balistici in Polonia e Romania e nel gennaio 2022 si riservarono il diritto di dispiegarne anche in Ucraina.

Terzo: gli Stati Uniti si infiltrarono profondamente nella politica interna ucraina, spendendo miliardi di dollari per plasmare l’opinione pubblica, creare mezzi di comunicazione e orientare la politica interna del Paese. Le elezioni del 2004-2005 in Ucraina sono ampiamente considerate una «rivoluzione colorata» sostenuta dagli Stati Uniti, che utilizzarono la propria influenza, palese e occulta, e i propri finanziamenti per favorire i candidati filoamericani. Nel 2013–2014, Washington ebbe un ruolo diretto nel finanziare le proteste di Maidan e nel sostenere il violento colpo di stato che rovesciò il presidente Viktor Yanukovych, favorevole alla neutralità, aprendo così la strada a un governo ucraino orientato verso la Nato. Per inciso, fui invitato a visitare Maidan poco dopo il colpo di stato del 22 febbraio 2014 che depose Yanukovych; un’ong statunitense, profondamente coinvolta negli eventi, mi spiegò direttamente il ruolo dei finanziamenti americani nel sostegno alle proteste.

Quarto: a partire dal 2008, nonostante l’opposizione di diversi leader europei, gli Stati Uniti spinsero la Nato a impegnarsi ufficialmente ad allargarsi a Ucraina e Georgia. All’epoca, l’ambasciatore americano a Mosca, William J. Burns, inviò a Washington un dispaccio ormai famoso intitolato «Nyet Means Nyet: Russia’s Nato Enlargement Redlines» (Nyet significa Nyet: le linee rosse della Russia sull’allargamento della Nato, ndr), in cui spiegava che l’intera classe politica russa era fermamente contraria all’estensione della Nato all’Ucraina e temeva che tale mossa avrebbe provocato disordini civili nel Paese.

Quinto: dopo il colpo di stato di Maidan, le regioni dell’Ucraina orientale a maggioranza russa (il Donbass) si staccarono dal nuovo governo filo-occidentale insediato dal golpe. Russia e Germania negoziarono rapidamente gli Accordi di Minsk, secondo i quali le due regioni separatiste (Donetsk e Lugansk) sarebbero rimaste parte dell’Ucraina, ma con ampia autonomia locale, sul modello della regione di lingua tedesca dell’Alto Adige in Italia. Il secondo accordo, Minsk II, sostenuto anche dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, avrebbe potuto porre fine al conflitto; ma il governo di Kiev, con l’appoggio di Washington, decise di non applicare l’autonomia. Il mancato rispetto di Minsk II avvelenò i rapporti diplomatici tra Russia e Occidente.

Sesto: gli Stati Uniti ampliarono costantemente l’esercito ucraino (tra truppe attive e riservisti) fino a circa un milione di uomini nel 2020. L’Ucraina, insieme ai suoi battaglioni paramilitari di estrema destra (come Azov e Pravyj Sektor), condusse ripetuti attacchi contro le due regioni separatiste, con migliaia di vittime civili nel Donbass a causa dei bombardamenti ucraini.

Settimo: alla fine del 2021, la Russia propose agli Stati Uniti una bozza di Accordo di sicurezza Russia-Usa, chiedendo principalmente la fine dell’espansione della Nato. Gli Stati Uniti respinsero la proposta e ribadirono la politica della «porta aperta» dell’Alleanza, secondo la quale Paesi terzi, come la Russia, non avrebbero voce in capitolo sull’allargamento della Nato. Gli Stati Uniti e i Paesi europei ribadirono ripetutamente l’eventuale adesione dell’Ucraina alla Nato. Secondo quanto riferito, il Segretario di Stato statunitense avrebbe detto al Ministro degli Esteri russo, nel gennaio 2022, che gli Stati Uniti si riservavano il diritto di dispiegare missili a medio raggio in Ucraina, nonostante le obiezioni di Mosca.

Ottavo: dopo l’invasione russa del 24 febbraio 2022, l’Ucraina accettò rapidamente di avviare negoziati di pace basati su un ritorno alla neutralità. I colloqui si svolsero a Istanbul, con la mediazione della Turchia. Alla fine del marzo 2022, Russia e Ucraina pubblicarono un memorandum congiunto che segnalava progressi verso un accordo di pace. Il 15 aprile fu presentata una bozza di accordo che si avvicinava molto a una soluzione complessiva.

In quel momento, gli Stati Uniti intervennero e comunicarono agli ucraini che non avrebbero sostenuto l’intesa, ma che avrebbero invece appoggiato l’Ucraina nel continuare la guerra.

Gli alti costi di una politica estera fallita

La Russia non ha mai avanzato rivendicazioni territoriali contro i Paesi dell’Europa occidentale, né li ha minacciati – se non nel contesto del diritto di rappresaglia contro eventuali attacchi missilistici lanciati sul proprio territorio con assistenza occidentale. Fino al colpo di Stato di Maidan del 2014, la Russia non aveva espresso alcuna pretesa territoriale nemmeno sull’Ucraina.

Dopo il 2014, e fino alla fine del 2022, l’unica richiesta territoriale di Mosca riguardava la Crimea, per evitare che la base navale russa di Sebastopoli cadesse sotto controllo occidentale.

Solo dopo il fallimento del processo di pace di Istanbul – affondato dall’intervento degli Stati Uniti – la Russia ha dichiarato l’annessione delle quattro regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Oggi, gli obiettivi dichiarati di guerra di Mosca restano limitati: la neutralità dell’Ucraina, una parziale smilitarizzazione, la rinuncia definitiva all’adesione alla Nato e il riconoscimento del passaggio alla Russia della Crimea e delle quattro regioni citate, che costituisce circa il 19% del territorio ucraino del 1991.

Questi non sono segnali di un imperialismo russo rivolto a Ovest e non sono neanche richieste non provocate. Gli obiettivi bellici russi derivano da oltre 30 anni di proteste contro l’espansione a Est della Nato, l’armamento dell’Ucraina, l’abbandono americano dei trattati sul controllo delle armi nucleari e l’ingerenza profonda dell’Occidente nella politica interna ucraina, culminata nel colpo di Stato del 2014 che ha posto Mosca e la Nato su una rotta di collisione diretta.

L’Europa ha scelto di interpretare gli eventi degli ultimi 30 anni come prova dell’inesorabile espansionismo russo, proprio come l’Occidente sosteneva che la Guerra fredda fosse responsabilità esclusiva dell’Unione Sovietica, quando in realtà l’Urss aveva proposto più volte vie di pace basate sulla neutralità, l’unificazione e il disarmo della Germania.

Così come durante la Guerra fredda, anche oggi l’Occidente ha preferito provocare la Russia invece di riconoscere le sue comprensibili preoccupazioni per la sicurezza. Ogni azione russa è stata letta nella chiave più negativa possibile, come segno di malafede o aggressività, senza mai riconoscere il punto di vista della Russia nel dibattito. Si tratta di un esempio lampante del classico dilemma della sicurezza, in cui gli avversari non si ascoltano, danno per scontato il peggio e agiscono in modo aggressivo sulla base di supposizioni errate.

La scelta europea di interpretare la Guerra fredda e il post Guerra fredda da questa prospettiva piena di pregiudizi ha avuto per l’Europa un prezzo altissimo e i costi continuano a crescere. Ciò che più conta è che l’Europa si è convinta di essere totalmente dipendente dagli Stati Uniti per la propria sicurezza. Se davvero la Russia fosse irrimediabilmente espansionista, allora Washington sarebbe davvero il salvatore necessario dell’Europa. Ma se, al contrario, il comportamento russo fosse sempre stato espressione di legittime preoccupazioni di sicurezza, allora la Guerra fredda con tutta probabilità si sarebbe potuta concludere decenni fa sul modello della neutralità austriaca e l’era post Guerra fredda sarebbe potuto diventare un periodo di pace e di fiducia crescente tra Russia ed Europa.

In realtà, le economie di Europa e Russia sono altamente complementari. La Russia è ricca di materie prime (agricole, minerarie, energetiche) e di competenze ingegneristiche, mentre l’Europa ospita industrie ad alta intensità energetica e tecnologie avanzate chiave. Da tempo gli Stati Uniti si oppongono ai crescenti legami commerciali tra Europa e Russia, nati da questa naturale complementarità. Washington vede l’industria energetica russa come un concorrente diretto del settore energetico statunitense e più in generale vede solidi legami commerciali e negli investimenti tra Germania e Russia come una minaccia al predominio politico ed economico degli Stati Uniti in Europa occidentale.

Per queste ragioni, gli Stati Uniti si sono opposti ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 ben prima del conflitto ucraino. Per queste ragioni, Joe Biden promise esplicitamente che avrebbe messo fine al Nord Stream 2 – come poi avvenne – in caso di invasione russa dell’Ucraina. L’opposizione americana ai Nord Stream e ai rapporti energetici russo-tedeschi era dettata da un principio generale: UE e Russia dovevano essere mantenute a distanza, affinché gli Stati Uniti non perdessero la loro influenza in Europa.

La guerra in Ucraina e la rottura dei rapporti con la Russia hanno inferto gravi danni all’economia europea. Le esportazioni europee verso la Russia sono crollate da circa 90 miliardi di euro nel 2021 ad appena 30 miliardi nel 2024. I costi energetici sono esplosi, mentre l’Europa è passata dal gas naturale russo, economico e fornito tramite gasdotto, al gas naturale liquefatto (Gnl) americano, molto più costoso. L’industria tedesca ha subito un declino di circa il 10% dal 2020 e sia il settore chimico sia quello automobilistico stanno soffrendo pesantemente. Il Fondo Monetario Internazionale prevede per l’Ue una crescita economica di appena l’1% nel 2025 e intorno all’1,5% per il resto del decennio.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha invocato un divieto permanente sulla riattivazione dei flussi di gas attraverso Nord Stream, ma si tratta quasi di un suicidio economico per la Germania. Tale presa di posizione si fonda sulla convinzione di Merz che la Russia abbia mire belliche nei confronti della Germania; ma in realtà è la Germania che sta provocando una guerra con la Russia, adottando un linguaggio guerrafondaio e avviando un massiccio riarmo.

Secondo Merz, «è necessaria una visione realistica delle aspirazioni imperialiste della Russia». E sostiene che «una parte della nostra società ha una profonda paura della guerra. Io non la condivido, ma la comprendo». Ancora più allarmante è la sua affermazione secondo cui «i mezzi della diplomazia sono esauriti» — nonostante, a quanto risulta, non abbia mai nemmeno tentato di parlare con Vladimir Putin da quando è al potere. Merz sembra inoltre ignorare volutamente quanto la diplomazia del 2022, durante il processo di Istanbul, fosse vicina a un successo – prima che gli Stati Uniti la bloccassero.

Crescita economica cinese antitetica agli interessi Usa

L’approccio occidentale alla Cina rispecchia fedelmente quello adottato nei confronti della Russia.

L’Occidente tende ad attribuire alla Cina intenzioni nefaste che, sotto vari punti di vista, sono spesso proiezioni delle proprie ambizioni ostili verso la Repubblica Popolare. La rapida ascesa economica della Cina tra il 1980 e il 2010 portò i leader e gli strateghi americani a considerare la sua ulteriore crescita economica come antitetica agli interessi degli Stati Uniti.

Nel 2015, due influenti strateghi statunitensi, Robert Blackwill e Ashley Tellis, spiegarono con chiarezza che la strategia globale degli Stati Uniti mira all’egemonia americana e che la Cina costituisce una minaccia a questa egemonia per via della sua grandezza e del suo successo. Blackwill e Tellis proposero un insieme di misure da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati per ostacolare la futura crescita economica cinese: escludere Pechino dai nuovi blocchi commerciali dell’Asia-Pacifico, come limitare l’esportazione di tecnologie occidentali verso la Cina, imporre dazi e altre restrizioni sulle esportazioni cinesi e altre misure anti-cinesi. Da notare che tali misure non venivano giustificate da colpe specifiche della Cina, ma dal semplice fatto che la sua crescita economica era vista come incompatibile con il primato americano.

Una parte fondamentale di questa politica estera nei confronti di Russia e Cina è una guerra mediatica, volta a screditare i presunti nemici dell’Occidente. Nel caso della Cina, l’Occidente l’ha accusata di genocidio nello Xinjiang contro la popolazione uigura. Si tratta di un’accusa e gonfiata, lanciata senza seri elementi di prova, mentre l’Occidente chiude un occhio di fronte all’effettivo genocidio di decine di migliaia di palestinesi in corso a Gaza, perpetrato per mano del suo alleato israeliano.

Inoltre, la propaganda occidentale ha diffuso anche una serie di tesi assurde sull’economia cinese: la sua iniziativa infrastrutturale Belt and Road (la Nuova Via della seta, ndr), che offre finanziamenti ai Paesi in via di sviluppo per costruire infrastrutture moderne, viene etichettata come «trappola del debito». La straordinaria capacità cinese di produrre tecnologie verdi – come i pannelli solari di cui il mondo ha urgente bisogno – viene derisa dall’Occidente come «sovraccapacità» che andrebbe limitata o fermata.

Sul piano militare, il dilemma della sicurezza nei confronti della Cina è interpretato nel modo più cupo possibile, proprio come avviene con la Russia. Da tempo gli Stati Uniti proclamano la propria capacità di bloccare le rotte marittime vitali della Cina, ma poi accusano Pechino di militarismo quando risponde adottando misure per rafforzare la propria potenza navale.

Piuttosto che interpretare il rafforzamento militare della Cina come un tipico dilemma di sicurezza da affrontare con la diplomazia, la Marina statunitense dichiara di doversi prepararsi a una guerra con la Cina entro il 2027. Parallelamente, la Nato invoca sempre più spesso un ruolo attivo anche nell’Asia orientale, diretto contro la Cina. Gli alleati europei degli Stati Uniti si adeguano a questa linea aggressiva, in ambito sia commerciale sia militare.

Dieci passi concreti per una nuova politica estera

L’Europa si è cacciata da sola in un angolo, rendendosi subalterna agli Stati Uniti, rifiutando la diplomazia diretta con la Russia, perdendo la propria competitività economica attraverso le sanzioni e la guerra, impegnandosi in un massiccio e insostenibile aumento delle spese militari e recidendo i legami commerciali e d’investimento di lungo periodo sia con la Russia sia con la Cina.

Come risultato, ha debiti in crescita, stagnazione economica e un rischio crescente di guerra su larga scala. Una prospettiva che a quanto pare non spaventa il cancelliere tedesco Merz, ma che dovrebbe terrorizzare il resto di noi.

Forse il conflitto più probabile non sarà con la Russia, ma con gli stessi Stati Uniti, che sotto Trump hanno minacciato di prendersi la Groenlandia non l’avesse venduta o ceduta alla sovranità statunitense. È del tutto possibile che l’Europa finisca per ritrovarsi senza veri amici: né con la Russia né con la Cina, ma nemmeno con gli Stati Uniti, i Paesi arabi (indignati per l’indifferenza europea di fronte al genocidio israeliano a Gaza), l’Africa (ancora amareggiata dal colonialismo e del neocolonialismo europeo) e così via.

Naturalmente, un’altra via è possibile – anzi, una via altamente promettente – se i leader europei sapranno riconsiderare i veri interessi e i veri rischi per la sicurezza del continente, riportando la diplomazia al centro della politica estera europea. Propongo qui dieci passi concreti per costruire una politica estera fondata sui reali bisogni dell’Europa.

1. Aprire un dialogo diplomatico diretto con Mosca

Il fallimento Il fallimento tangibile dell’Europa nell’avviare una diplomazia diretta con la Russia è devastante. L’Europa forse arriva persino a credere alla propria propaganda di politica estera, visto che evita di discutere direttamente le questioni fondamentali con la controparte russa. È tempo di ristabilire canali di comunicazione seri, stabili e autonomi da Washington.

2. Preparare una pace negoziata con la Russia

L’Europa deve prepararsi a negoziare la pace con la Russia sull’Ucraina e sulla sicurezza collettiva futura europea. Il punto fondamentale è che l’Europa dovrebbe convenire con la Russia che la guerra termini sulla base di un impegno fermo e irrevocabile a non estendere la Nato all’Ucraina, alla Georgia o ad altre aree orientali. Inoltre, l’Europa dovrebbe accettare modifiche territoriali pragmatiche in Ucraina a vantaggio della Russia.

3. Rifiutare la militarizzazione dei rapporti con la Cina

L’Europa dovrebbe opporsi per esempio a ogni tentativo di estendere la Nato nell’Asia orientale.

La Cina non rappresenta alcuna minaccia per la sicurezza europea e l’Europa dovrebbe smettere di sostenere ciecamente le pretese di egemonia americana in Asia, che sono già di per sé pericolose e illusorie, anche senza il supporto europeo. Al contrario, l’Europa dovrebbe rafforzare la cooperazione commerciale, negli investimenti e sul clima con la Cina.

4. Riformare le istituzioni della diplomazia europea

L’attuale assetto è caotico e inefficace. L’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza serve sostanzialmente come un portavoce della russofobia, mentre la diplomazia di alto livello – nella misura in cui esiste – è guidata in modo confuso e a fasi alterne dai singoli leader europei, dall’Alto Rappresentante dell’Ue, dal Presidente della Commissione europea, dal Presidente del Consiglio europeo o da qualche combinazione variabile di questi. In breve, nessuno parla chiaramente a nome dell’Europa, poiché non esiste in primo luogo una politica estera chiara dell’Ue.

5. Dissociare la politica estera Ue dalla Nato

L’Europa dovrebbe riconoscere che la politica estera della Ue deve essere dissociata dalla Nato. In realtà, l’Europa non ha alcun bisogno dell’Alleanza Atlantica, dato che la Russia non ha intenzione di invadere l’Ue. L’Europa dovrebbe certamente dotarsi di una capacità difensiva autonoma, ma con costi molto inferiori al 5% del Pil – una cifra assurda, basata su una valutazione totalmente esagerata della minaccia russa. Inoltre, la difesa europea non dovrebbe coincidere con la politica estera europea, sebbene le due si siano diventate completamente confuse nel passato recente.

6. Cooperare con Russia, India e Cina

L’UE, la Russia, l’India e la Cina dovrebbero cooperare alla transizione verde, digitale e infrastrutturale dell’intero spazio eurasiatico. Lo sviluppo sostenibile dell’Eurasia rappresenta un vantaggio reciproco per Ue, Russia, India e Cina, e non può realizzarsi se non attraverso la cooperazione pacifica tra le quattro principali potenze eurasiatiche.

7. Collaborare con la Belt and Road cinese

Il Global Gateway europeo, il braccio finanziario per le infrastrutture nei Paesi extra-Ue, dovrebbe collaborare con la Belt and Road Initiative della Cina (BRI). Attualmente, il Global Gateway è presentato come un concorrente della BRI. In realtà, i due programmi dovrebbero unire le forze per cofinanziare le infrastrutture energetiche verdi, digitali e dei trasporti per l’Eurasia.

8. Potenziare il finanziamento del Green deal europeo

L’Unione Europea dovrebbe potenziare i finanziamenti al Green Deal europeo (EGD), accelerando la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, invece di destinare circa il 5% del Pil a spese militari inutili e prive di reale beneficio per l’Europa. Un aumento degli investimenti nell’EGD porterebbe due vantaggi principali. In primis, contribuirebbe alla sicurezza climatica a livello regionale e globale. In secondo luogo, rafforzerebbe la competitività europea nelle tecnologie verdi e digitali del futuro, ponendo le basi per un nuovo modello di crescita sostenibile.

9. Collaborare con l’Unione Africana

L’UE dovrebbe avviare una stretta collaborazione con l’Unione Africana per promuovere un’ampia espansione dell’istruzione e della formazione tecnica nei Paesi membri dell’Unione Africana. Con una popolazione che passerà da 1,4 a circa 2,5 miliardi entro la metà del secolo, rispetto ai circa 450 milioni dell’Europa, il destino economico dell’Africa sarà strettamente legato a quello europeo. La chiave per la prosperità africana è un rapido sviluppo dell’istruzione superiore e delle competenze professionali.

10. Sostenere il nuovo ordine mondiale multipolare

L’Unione Europea, insieme ai paesi dei Brics, dovrebbe dire chiaramente agli Stati Uniti che il futuro ordine mondiale non si fonda sull’egemonia, ma sul diritto internazionale e sulla Carta delle Nazioni Unite. Questa rappresenta l’unica strada verso una sicurezza autentica per l’Europa e per il mondo. La dipendenza dagli Stati Uniti e dalla Nato è una pericolosa illusione, tanto più alla luce dell’instabilità degli stessi Stati Uniti. Al contrario, un rinnovato impegno per la Carta dell’Onu può porre fine alle guerre (per esempio, ponendo fine all’impunità di Israele e dando attuazione alle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sulla soluzione a due Stati) e per prevenire futuri conflitti.

Comments

Nel '45 vi siete scelti (fantasticate di esservi scelti) le élites economiche al posto di quelle politico-militari, la demoplutocrazia al posto dei condottierati carismatici (indifferentemente fascisti o comunisti), l'ipocrisia al posto della brutalità e gli Easterlings al posto di Gondor.

Ora godetevi il frutto delle vostre scelte, come se lo stanno godendo i palestinesi.